不動産売買契約書における注意すべきポイント

マイホームを購入する。

投資のために賃貸マンションを購入する。

あるいは逆に所有不動産を売却する。

不動産の売買には高額の金銭のやり取りが伴います。

人生のなかでもっとも大きな取引であり、慎重に進めなければなりません。

不動産売買をスムーズに進めるために、通常、売主と買主との間で売買契約書を取り交わします。

売買契約書には取引の内容や条件が記載されますが、専門的な知識がないと理解が難しいことが多くあります。

不動産の売買契約書における注意すべきポイントについてお話しします。

1 売買対象面積

売買契約書に物件の所在地、地番、面積、構造、用途地域など、売買物件の表示が正確に記載されているか確認が必要です。

とくに、登記簿謄本や公図と一致しているかを確認することが重要です。

売買金額を算出する方法には、登記簿の面積と実際の面積のどちらを基準とするかにより、公簿売買と実測売買の2つがあります。

(1)公簿売買

公簿売買とは、法務局に登記されている土地の面積(公簿面積)を基準にして売買契約を行う方法です。

登記事項証明書に記載されている面積をそのまま信頼して取引を行います。

(2)実測売買

実測売買とは、実際に土地を測量して正確な面積を確認したうえで売買契約を行う方法です。

契約時には公簿面積を基準にして売買金額を定め、引渡しまでに実測を行い、面積の差異があれば金額を清算します。

それぞれのメリットとデメリットはつぎの表のとおりです。

公簿売買は、測量費用を抑えたい場合や、面積の誤差が少ないと予想される場合に適しています。

一方、実測売買は、面積の誤差が大きい可能性がある場合や、正確な取引を求める場合に適しています。

それぞれメリットとデメリットがあるため、具体的な状況に応じて選択することが重要です。

どちらの方法を選ぶにしても、売主と買主の双方が納得できるよう、事前に十分な説明と合意を得ることが大切になります。

2 境界確定

境界確定とは、隣接する土地との境界を明確にするための手続きです。

土地の正確な面積や境界線を確定し、将来的なトラブルを防ぐことができます。

(1)境界確定の目的

・境界を明確にすることで、隣地所有者とのトラブルの発生を防ぎます。

・境界を確定することで、売買契約時に正確な面積をもとに取引を行えます。

・境界が明確であることは、土地の資産価値を維持するためにも重要です。

(2)境界確定の流れ

①土地家屋調査士に境界確定を依頼します。

②隣地所有者と日程を調整し、立会いのもとで境界を確認します。隣地所有者の協力が得られない場合、境界確定が難航することがあります。

③土地家屋調査士が測量を行い、境界を確定します。

④測量結果を基に境界確定図を作成し、隣地所有者の同意を得ます。

⑤必要に応じて、境界確定図をもとに登記手続きを行います。

(3)境界確定の費用

境界確定にかかる費用は、土地の広さや形状、隣地所有者の数などによって異なります。

数十万円から数百万円程度かかることが多く、一般的には売主が負担します。

3 手付金

手付金は、不動産売買契約の際に買主が売主に支払うお金のことです。

手付金は売買代金の一部として扱われ、契約の証拠としての役割を果たします。

(1)手付金の種類

法律では、消費者保護の観点から手付金は原則として解約手付として取り扱われます。

(2)手付金の相場

一般的に売買代金の5%〜10%程度が相場です。

ただし、売主が不動産会社の場合は、法律で20%以内と定められています。

(3)手付金に関する注意点

①手付解除の期限

手付解除は、相手方が契約の履行に着手するまで可能です。

履行に着手するとは、たとえば所有権移転登記の手続きや中間金の支払いなどを指します。

②手付金の保全措置

未完成物件の場合、手付金が一定額を超えると売主は保全措置を講じる義務があります。

売主が倒産した場合でも手付金が返還されるよう保護されるのです。

4 所有権の移転と引渡し時期

(1)所有権の移転

①所有権移転のタイミング

所有権の移転時期を契約書に明記することが重要です。

売買代金の全額が支払われた時点や所有権移転登記が完了した時点で所有権が移転するとされることが多くなっています。

民法では当事者の意思表示のみにより所有権移転するとされますが、実務上は契約書で具体的な移転時期を定めることが一般的です。

②リスクの管理

所有権移転前に物件に何らかの損害が発生した際、そのリスクが売主と買主のどちらに帰属するかを明確にしておくことが重要です。

契約書にリスクの帰属についての条項を設けることが推奨されます。

(2)引渡し時期

①引渡しのタイミング

残金決済日に引渡しが行われることが多くなっています。

売買代金の残額が支払われ、所有権移転登記が行われます。

引渡しの条件(たとえば、物件の清掃や修繕の完了など)を契約書に明記しておくことが重要です。

②注意点

所有権の移転時期や引渡し時期について、契約書の内容を十分に確認し、双方が納得できるようにしておくことが重要です。

また、所有権移転や引渡しに関するトラブルを防ぐために、事前にしっかりと準備を行い、契約書に詳細な条項を盛り込むことが重要です。

5 公租公課

公租公課とは、国や地方公共団体に納める公的な金銭負担の総称です。

不動産売買においては、おもに固定資産税と都市計画税が関係します。

いずれも1月1日時点での不動産所有者に対し、4月1日からの年度分について課税されます。途中で所有者が変わっても、納税負担者は変わりません。

不動産売買にあたり、固定資産税や都市計画税は、売主と買主とで日割り計算により分担することが多くなっています。

具体的には、売買契約書にもとづき、引渡し日を基準に日割りで計算します。

起算日(注)から引渡し日までの期間は売主が負担し、それ以降は買主が負担するのです。

(注)起算日は地域によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日が一般的です。

公租公課の分担については契約書に明記し、双方が納得できるようにしておくことが重要です。

6 ローン特約

ローン特約(融資特約)とは、買主が不動産購入のためにローンを利用することを前提に売買契約を結ぶ際の特約です。

ローンの審査が通らなかった場合に契約を白紙に戻すことができるというものです。

買主はローンが通らなかった場合でも手付金や仲介手数料を返金してもらうことができることになります。

(1)ローン特約の種類

①解除条件型

ローンの審査が通らなかった場合、自動的に契約が解除されます。

②解除権留保型

ローンの審査が通らなかった場合、買主が解除の意思表示をすることで契約が解除されます。

(2)注意点

①契約書の確認

売買契約書にローン特約が記載されているかを必ず確認しましょう。

記載がない場合、ローンが通らなかったときに契約を解除できない可能性があります。

また、ローン特約には、金融機関名、融資金額、ローン承認期限、契約解除期限などの詳細が記載されていることが重要です。

②解除期日の確認

契約書に記載された解除期日を過ぎると、ローン特約を利用して契約を解除できなくなります。

解除期日を過ぎた場合は、手付金を放棄して契約を解除する手付解除が必要です。

③金融機関の指定

契約書に金融機関名を明記しないと、ほかの金融機関でローンが通る可能性があるとして契約解除が認められないことがあります。

④解除の意思表示

ローンが通らなかった場合、売主に対して契約解除の意思を証拠の残る形(内容証明郵便など)で通知することが重要です。

⑤延長の確認

決済期日やローン特約の期日を延長する場合は、口約束ではなく書面で合意書を作成することがトラブル防止につながります。

7 契約不適合責任

契約不適合責任とは、売主が買主に引き渡した不動産が契約内容に適合していない場合に、売主が負う責任のことです。

2020年4月の民法改正により、それまでの瑕疵担保責任に代わって導入されました。

(1)契約不適合責任の内容

契約不適合責任は、つぎのようなケースで発生します。

①種類 : 契約で指定された種類の不動産でない場合

②品質 : 契約で約束された品質を満たしていない場合

③数量 : 契約で定められた数量に達していない場合

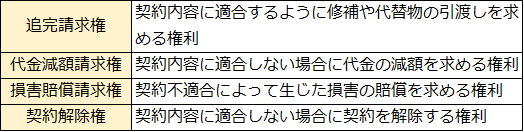

(2)買主の権利

契約不適合責任が発生した場合、買主はつぎの権利を行使できます。

(3)注意点

①契約書の詳細記載

契約書に不動産の詳細な状態や条件を明記することが重要です。

②通知期間

買主は契約不適合を知ったときから1年以内に売主に通知する必要があります。

この期間を過ぎると、契約不適合責任を追及できなくなる可能性があります。

③免責特約

売主が契約不適合責任を免除する特約を設けられますが、消費者契約法や宅地建物取引業法の規制により無効となる場合があります。

④インスペクションの利用

物件の状態を事前に確認するために、インスペクション(建物検査)を利用することが推奨されます。

実際の契約において不明点や不安があれば、弁護士などの専門家に相談したりアドバイスを受けたりするとよいでしょう。