住宅を借りている人は改正民法の賃貸借契約のルールを知っておくとよい

賃貸アパートに10年以上住み続けています。

地震で壁にひびが入ったり、備え付けのじゅうたんにうっかりワインをこぼして染みになったりしているのが気がかりです。

いずれ退去するときに部屋のキズや汚れなどについてどこまで責任を負わなければならないのでしょうか?

1 2020年の民法改正で賃貸借契約のルールについて見直しが行われた

1896年に制定された民法は長い間大きな改正が行われていませんでした。

そこで、現代の社会状況や経済環境に適応するために2020年に民法が改正されたのです。

賃貸借契約に関するルールは、賃貸人と賃借人の間でのトラブルが多発していたため、解消のための見直しが行われました。

従来よりも賃貸借契約のルールがより明確になり、賃借人と賃貸人の双方にとって公正な取り決めが定められたのです。

賃貸借継続中のルール、賃貸借終了時のルール、債務の保証に関するルールの3つに大きく分けられます。

2 賃貸借継続中のルール ~ 修繕要件の見直し、譲渡された場合のルールの明確化

(1)賃借物の修繕に関する要件の見直し

つぎのいずれかに該当する場合は、賃借人が自ら修繕を行えるようになりました。

①賃借人が賃貸人に修繕が必要と通知したか、または賃貸人がそれを知ったのに、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき

【例】備付けのエアコンが故障したので、賃借人は賃貸人にたびたび修理を依頼しているが、なかなか修理してくれない。

②急迫の事情があるとき

【例】台風で屋根が損傷して雨漏りがするようになった。つぎの台風が接近しており、賃借人はすぐにでも修理したい。

なお、賃借人が賃貸物について必要な修繕を行った場合、その費用を賃貸人に請求できます。

ただし、つぎのような対応をしておいたほうが望ましいでしょう。

・修繕を行う前に大家さんに通知し、修繕の必要性を説明する

・修繕の必要性を証明するために、修理前後の写真や修理にかかった費用の領収書などを保管しておく

(2)賃貸不動産が譲渡された場合のルールの明確化

賃貸借の対抗要件を備えていれば、不動産の譲渡に伴い、賃貸人の地位が新たな所有者に移転することが明確化されました。

【例】賃借している建物の所有者が甲から乙に変わった。

乙がその建物の所有権移転登記を済ませたあとは、賃借人は乙に賃料を支払わなければならない。

乙が登記を済ませていない間は、賃借人は引き続き甲に賃料を支払うことができ、賃料を供託することもできる。

3 賃貸借終了時のルール ~ 原状回復義務・収去義務の明確化、敷金のルールの明確化

(1)賃借人の原状回復義務及び収去義務の明確化

賃借人はつぎの義務を負うことが明記されました。

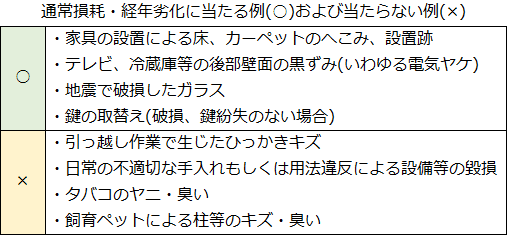

①賃借物を引き渡されたあとに生じた損傷について原状回復義務を負う

②ただし、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わない

(2)敷金に関するルールの明確化

つぎの点が明確化されました。

①敷金は賃料債務などを担保するために賃借人が賃貸人に交付する金銭である

②賃貸借契約が終了して賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じる

4 債務の保証に関するルール ~ 極度額の定めのない個人の根保証契約の無効化

個人が保証人になる根保証契約(注)について、保証人の支払い責任の金額の上限となる「極度額」を定めなければならなくなりました。

極度額の定めのない個人の根保証契約は無効となります。

(注)将来発生する不特定の債務について保証する契約。不動産の賃借人の一切の債務を保証するといったケースが該当する。

5 改正民法のルールは2020年4月1日以降に締結された契約について適用される

改正民法は2020年4月1日に施行されましたが、施行前に締結された契約については、原則として旧民法が適用されます。

改正民法が適用されるのは施行日以降に締結された契約についてです。

施行日前に締結された契約が施行日後に賃貸人と賃借人の合意により更新された場合、更新後の契約には改正民法が適用されます。

ただし、法律の規定にもとづいて自動更新された場合は、旧民法が適用されます。

詳細については、法務省のパンフレット「賃貸借契約に関するルールの見直し」が参考になります。

具体的な相談が必要な場合は、管理会社で対応できなければ、地方自治体や国民生活センターなどさまざまな担当窓口があります。