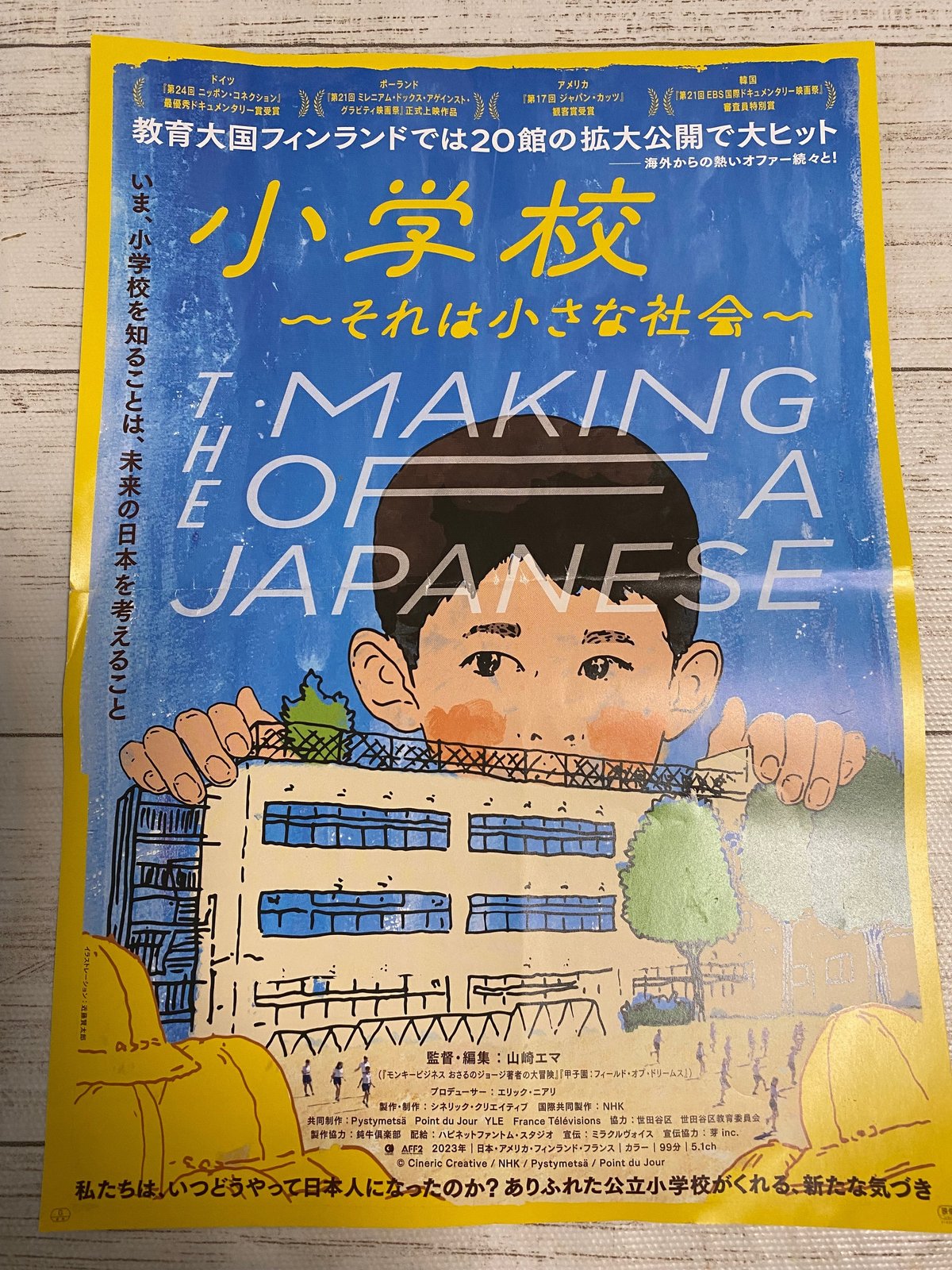

映画『小学校〜それは小さな社会」のレビュー

小学校は私にとってとても身近な存在です。そのため、このドキュメンタリー映画がどのように描かれているのか興味を惹かれ、劇場に見に行きました。

この作品は、ある公立小学校の1年間に密着したもので、ナレーションや音楽は一切使われていません。学校生活そのものをそのまま映し出し、観る者が自分自身で感じ取ることを意図しています。

シンバルがうまく叩けない女の子や縄跳びが苦手な放送部員が努力して克服していく姿が非常に感動的でした。シンバルの1年生は、発表会の楽器決めのオーディションをいくつか経て、そのポジションを手に入れましたが、なかなかうまくいきません。音楽の先生が厳しい言葉をかける一方で、担任の先生はやさしく包み込み、励まします。私は、この厳しさとあたたかさの両方のアプローチが子供たちの成長に必要だと感じました。

その結果、6年生になると子供たちは自己教育力を発揮し、自ら課題を見つけて克服するために努力を重ねます。運動会のリズム縄跳びが上手くできなかった放送委員の男の子も、本番ではしっかりとやり遂げ、笑顔を見せました。これらの瞬間が何にも代えがたい感動をもたらしてくれます。

また、算数の計算カードを1枚無くしてしまい、涙が止まらない子供に対して友達が一緒に探したり励ましたりする場面も心温まるものでした。そう、学校という場所は厳しくも優しく、そしてあたたかい。まさに社会そのものです。しかし、そこにはしっかりと導く教師の存在があります。こうした環境の中で、子供たちはたくさん転ぶことで起き上がり方を学んでいくのです。

ただ、この作品は観る視点によって感じ方が異なるかもしれません。学校に良い思い出のない方には、少し苦しさを感じる部分もあるかもしれません。それこそが監督の山崎エマさんが舞台挨拶で述べたように、この映画を通じて教育について考え、話し合うきっかけになるのではないかと思います。

この映画は、私たちに教育の現場を再考し、より良い社会へと導くためのヒントを与えてくれる貴重な作品です。