スポーツ選手は歴史を変え続ける個人であるのか?

スポーツ選手は間違いなく20世紀を変えた。

スクリーン、スポーツ、セックスの頭文字Sから成る3S政策という政策ができるほど文化的意義が大きい。

フーリガンという新しい言葉もできる。海外ではサッカーの試合ひとつで社会問題に発展するほどだ。

日本でも今年の顔といえる大谷翔平が活躍を続けることでマンダラチャートも注目を浴びたのも、記憶に新しい。

20世紀

ジャッキー・ロビンソン

雑誌の表紙を飾るロビンソン

1947年にブルックリン・ドジャースでメジャーリーグ初の黒人選手としてデビューし、人種隔離の壁を打ち破った。

人種隔離の壁を打ち破れた理由は、当時のドジャースのゼネラルマネージャーであるブランチ・リッキーが黒人選手の力を求めていたから。そして、ロビンソンが走攻守のすべてに優れ、後に新人王やMVPも獲得する実力があったからだ。

彼の背番号「42」は、功績を称えられメジャーリーグ全体で永久欠番となっている。ロビンソンは選手引退後に公民権運動にも関わっている。

黒人が白人に混じって同じ球を追いかける不協和音。

それは違和感と反骨を孕んだ「音」だったが、いつしかそれが当たり前のリズムとなり、世界の心臓を打ち鳴らしたと言える。

When the saints go marching in

もしジャッキー・ロビンソンが「聖者」の列に並ぶとしたら、それは野球の神様のためではなく、未来のために祈る、孤独な「先駆者」の列だろう。

モハメド・アリ

私が心から恐れるのは神の法だけだ。

人が作った法はどうでもいいと言うつもりはないが、私は神の法に従う。

何の罪も恨みもないべトコンに、銃を向ける理由は私にはない。

※ベトコンとは

ベトナムコンサンダン(越南共産党=南ベトナム解放民族戦線)の略

デビュー後、世界ヘビー級王者に輝き、1964年にはイスラム教に改宗してモハメド・アリと改名した。蝶のように舞い、蜂のように刺すというフレーズは彼のトレーナーがアリのフットワークとパンチを形容したもの。

「良心的兵役拒否」としてベトナム戦争への徴兵を拒否。その結果、タイトルを剥奪されるも、後に復帰して王座を奪還。

その姿勢は反戦運動や公民権運動と結びつき、黒人の権利を主張する象徴的存在となった。

どんなに環境が敵対的でも、彼の信念は揺らがなかった。

リングの上で、彼はただ勝者になろうとしたのではないのである。

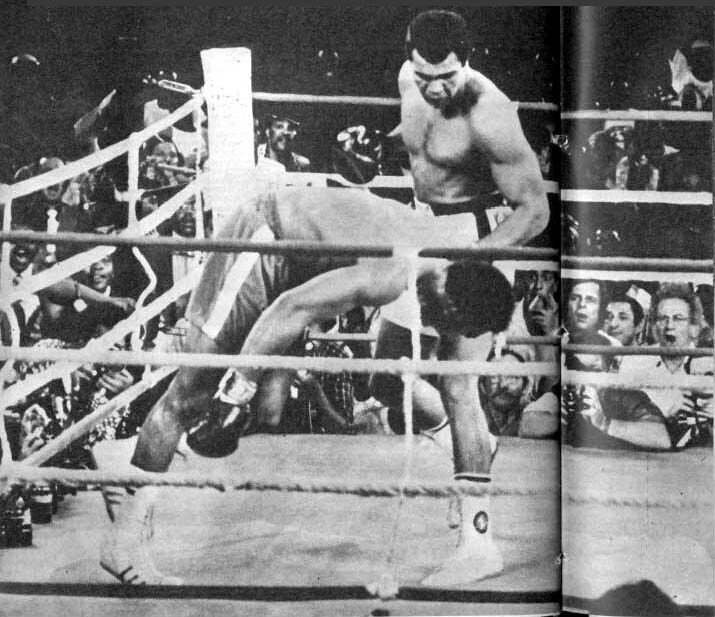

ジョージ・フォアマンからダウンを奪うアリ

21世紀

マッケイラ・マロニーら

マッケイラ・マロニー

オリンピック金メダリストであるシモーネ・バイルズ、アリー・レイズマン、ギャビー・ダグラス、マッケイラ・マロニーらがラリー・ナサールを告発した。

アメリカ体操連盟性的虐待事件だ。

この事件は #MeToo運動 を通じて広く知られることとなった。

#Metoo運動は被害者という檻を破り、加害者という帝国を揺るがした。

それは革命でもなく、反乱でもなく、ただの「告白」だった。

誰かが生きる。誰かが話す。誰かが、橋のたもとに立っている

カールルイス

陸上教室で子供たちと跳躍の練習をするカール・ルイスさん=2007年7月1日、大阪市東住吉区の長居陸上競技場、山本裕之撮影

21世紀的なものとして、ヴィーガンも取り上げたい。

カールルイスは、菜食主義者向けの本「Very Vegetarian」で語っている。

・ダイエットで食事を抜くのは自分に合わないと気付いたこと。

・乳製品や鶏卵など、動物性食品を排除したヴィーガンになる決意をしたこと。

・ヴィーガンになってアスリートとして最高の年を迎えたこと。

カールルイスにとって食べることは暴力ではないのかもしれない。

雑感

個人の力が時代を変える事例は数多く存在するが、その背景には社会や文化との「共鳴」が不可欠だと言える。例えば、ジャッキー・ロビンソンが人種隔離の壁を打ち破ったのは、彼の卓越した実力だけでなく、公民権運動が高まる社会的な土壌があったからだ。モハメド・アリの反戦活動も、ベトナム戦争への疑念が広がる時代の共鳴があった。

個人の行動や影響力が広がるためには、社会がそのメッセージを受け入れる準備が整っている必要がある。

わたしたちの共鳴する文化や時代背景があってこそ、個人の影響力が加速し、歴史を動かす大きな変化につながるのだ。