『地雷を踏んだらサヨウナラ』アンコール滞在記

湿りっ気のない照葉樹林を縫ってまっすぐ伸びたアスファルト。欧米人を乗せたトゥクトゥクに追い越されながら、背中に汗を滲ませママチャリを漕ぐ。向かうは水の古都アンコール=ワットだ。

アンコール遺跡群はかなり広く、自転車では丸一日かけても見切れないほどだ。世界遺産の文字に古今東西から引き寄せられた観光客が、だだっ広い遺跡群に散らばっている。

かくいう私もその一人なのだが、一方で少し違った期待に胸を膨らませてた。酔狂の旅に出たはずが、現代文明の引いた道を尺取り虫のようになぞる日々に嫌気が差し始めていた私にとって、その期待が、退屈からのささやかな脱線の兆しのように感じられたのだった。

想像してほしい。雨季のインドシナ、肌を撫でる草木と下着まで浸すスコール。銃声が鳴り、地雷が弾け、顕になった赤い肉が泥に沈む。大国が死体の山を築いて培ったセオリーも、この密林では通用しない。森を支配するのは言語も善悪も超えたカオスという掟だ。"本当の戦争の話"は、言葉にするたび遠ざかる。この処女林に取り憑かれた数多の男たちが、死に触れるか触れないかの瀬戸際を愛撫しては、距離を見誤って暗い泥へ沈んでいった。日向の強者のパターナリズム、もといヒューマニズムを嘲笑うかのように捻り潰す重力が密林に働いていたのだ。

くらくらするような死地に魅入られた男たちの野望に、私は恐れ多くもささやかな憧れを抱いていた。かつて第一次インドシナ戦争にカメラマンとして従軍したロバート・キャパはこう言った。「これはきっと最後の面白い戦争さ!」

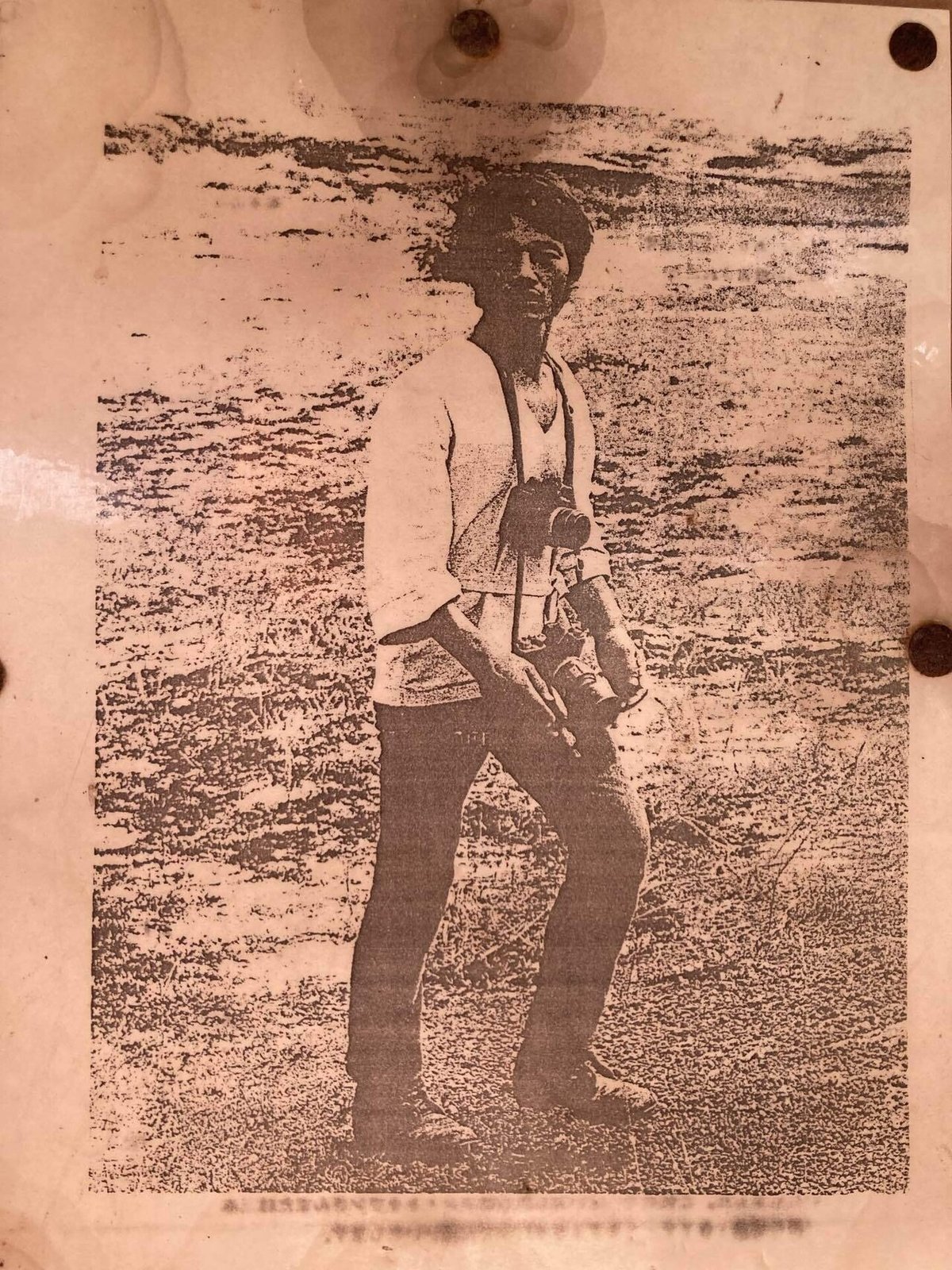

密林を駆けずり回った男たちの中でも特別、私が控えめな憧れを向けていたのがカメラマンだった。沢田教一に石川文洋、開高健などなど、日本から多くのカメラマンが生を賭けにインドシナに向かった。

私はちょっと前までジャーナリストを志していた。しかしその頃は、好意的な勘違いから、戦場カメラマンを正義にあふれるジャーナリズムの信徒かのように誤解していたのだ。もちろん人道的な理念は彼らの頭の一部にはあったろうが、キャパの言葉を知って目が覚めた。

考えてみれば、住民や兵士と違ってカメラマンは、戦争に巻き込まれないし動員もされない。彼らは進んで死に触れる危険を引き受ける。徹底的な部外者の立場であえて死地に入り、やはりそこでも部外者としてシャッターを切ることに徹する。撮ることに演繹された彼らの身体は、指先の一押しで"決定的瞬間"を自分のモノにすることに命を賭けるのだ。少なからず冒険的野心がなければ、戦場なんかではやっていけない。

私が一方的に向けていた憧れは実のところ、陳腐な理性から発する幻想だったのだ。自らの身をも焼くことになる本当の憧れは、我々が最も忌み、しかし捨てられないものを「面白い戦争さ!」と彼らに言わしめ、人間の本性を誠実に謳う。死のカオスに顔を覆いながらも指の隙間から覗き見ようとするのは、紛れもなく、人間の一側面なのだ。

広大なアンコール遺跡群をママチャリで飛ばす。ここもまたベトナム戦争に続く一連の戦場、およびキリングフィールドの一つだった。街の寺院には乾燥したしゃれこうべがずらりと並んでいる。ベトナムで勘を磨き上げ、米兵にも一目おかれるようになった沢田でさえ、クメール・ルージュの暗躍するカンボジアではブッシュの中に散っていった。カンボジアはとりわけカオスな戦場だった。

アンコール遺跡群から北西へ15kmほどのところにある男が眠っている。彼の名は一ノ瀬泰造。「アンコール・ワットを撮りたい。できればクメール・ルージュと一緒に。」と息巻き、最後にはありあまる野心をここで燃やし尽くした。

中流家庭で普通に生きていれば右肩上がりに豊かになれた高度経済成長の時代。それでも彼らはあえて、こちらを選んだ。いや、そうせざるを得なかったのだ。

夕方、遺跡群のはずれ。草を喰む牛たちを横目にボコボコの畦道を通り抜け、好奇の目を感じながら村の中を進む。さらに脇道に折れるが、左右は草に覆われて目当てのものがどこにあるのかわからない。自転車を降りて注意深く探す。

すると向こうから、よろよろ三輪車を漕ぐ幼い子と、その後ろについて若い母親が歩いてきた。買い物の帰りだろうか、近くに住んでいるような風貌だ。

「タイゾー?」

50年前の呼び声とまったく同じ響きだった。一ノ瀬は、アンコール=ワットで拘束されてから処刑されるまでの約5日間をこの村で過ごした。辺鄙な村をわざわざ訪れる日本人の目的は、これくらいしかない。その母親は指を刺して、畑の跡の草むらに入っていく道を教えてくれた。

あった。傾きかけた日をバックに、自らの野望に身体を焼かれてしまったその男が眠っていた。立派な白い墓は綺麗に整えられ、お菓子や線香まで供えられている。

火薬と血の匂いからなる激しい時代はもう過ぎ去った。涼しい風が通り抜ける静かな草むらで、夢は墓の壁に形を借り、無言で語りかけるばかりだった。

「地雷を踏んだらサヨウナラ!」