「永遠の都ローマ展」に行ってきた(前編)

はじめに

こんな過疎っているnoteを読みに来てくださったみなさま、こんにちは。

みのくま改め箕輪(みのわ)と申します。

この記事をクリックしてくださっただけで感謝感激です。

ありがとうありがとう!

さて、それはともかく、先日(9/16)上野にあります東京都美術館の企画展、「永遠の都ローマ展」に行って参りましたので、そのレポートなんて書いちゃおっかな〜と思い立ちまして、久々にnoteを開いてみたのでした。

古代ローマに関しては、塩野七生「ローマ人の物語」を読んでからがっつりハマった時期がありました。

古代ローマの古典軍記「ガリア戦記」や「内乱記」を読んだり、ローマの哲人キケロやセネカの著作をかじったり、ヤマザキマリ「テルマエ・ロマエ」を楽しんだりとしておりました。

そんなぼくが東京都美術館でローマの企画展を見逃すわけにはいかない!!ということで開催初日からのこのこ行って来ました。

いやー、結論から言うとめちゃくちゃ楽しかった。。。

というか色んな意味で興奮しましたね。。。

このぼくの興奮をちょっとでもおすそ分けできたら嬉しいので、早速レポートを書いていきたいと思います。

ではではお付き合いくださいませ〜!

東京都美術館「永遠の都ローマ展」に行ってきた!

東京都美術館は上野公園内にありますので、JR上野駅の公園口から入園。てくてく10分弱園内を歩きまして到着です。

9月中旬なのに温度も湿度も高くて、着ていたポロシャツは色が変わるくらいびっしょり。

36歳のぼくとしては汗臭くないかつねに気にしながらの活動を余儀なくされたのでした。

ではここで本企画展の構成をご紹介。

Ⅰ.ローマ建国神話の創造

Ⅱ.古代ローマ帝国の栄光

Ⅲ.美術館の誕生からミケランジェロによる広場構想

Ⅳ.絵画館コレクション

Ⅴ.芸術の都ローマへの憧れ-空想と現実のあわい

特集展示.カピトリーノ美術館と日本

おっ、ミケランジェロがいますね。

チラシでは古代ローマ推しでしたが、古代に限らない展示構成になっているようです。

では1章から行ってみましょう!

Ⅰ.ローマ建国神話の創造

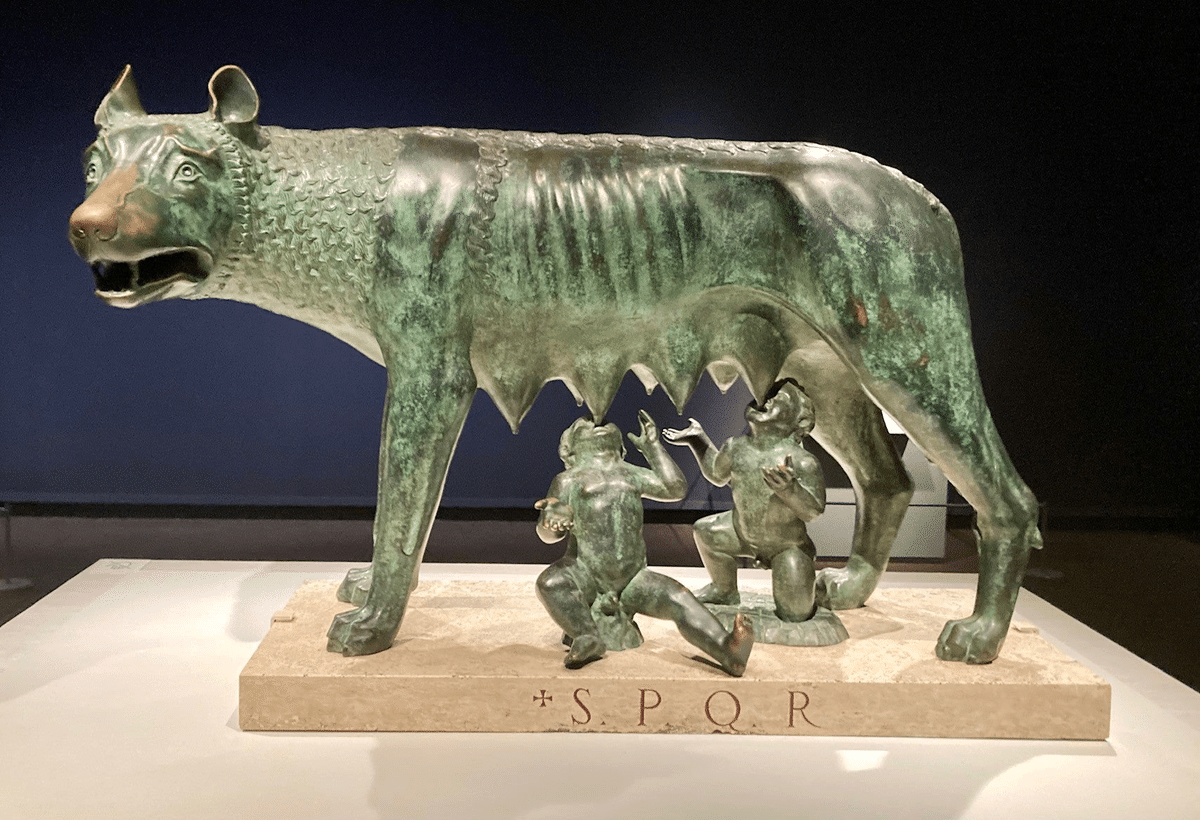

まずはやっぱり有名なこのブロンズ像から。

必ずと言っていいほど歴史の教科書に載っているこのブロンズ像。

本作は、のちにローマを建国するロムルスとその双子の弟レムスが、乳児のころ牝狼に育てられたという神話を描いています。

今回展示されていたのは複製ですが、原作はなんと紀元前5世紀。

いまから2500年前くらいでしょうか。

いやはや途方も無いくらい昔で、ギリシアで言えばまだ哲人ソクラテスも生まれていない時代のものです。

ただ、注意が必要なのは、本来は双子の像はなかったらしいのです。

ルネサンス期に追加されたものらしいので、ここで重要なのは牝狼のほうですね。

この牝狼ですが、見れば見るほど不思議な顔をしています。

どこを見るでもなく目がかっぴらかれているのです。

他方、口からは舌がのぞいています。

全体を通して緊張感があるんだがないんだか判断がつきませんね。

ただ、この目線の定まらなさは、ぼくの見解ではローマの彫像を見るうえでこのうえなく重要なキーポイントである気がするのです。

Ⅱ.古代ローマ帝国の栄光(前編)

さて、次の章は古代ローマに関係する権力者たちの肖像になります。

ローマ史が好きな人ならめちゃくちゃ楽しめる章ですし、そうでは無い方もたくさんの人物の「顔」が、かなりちゃんと彫り分けられているので漫画のキャラクターに接するような気持ちで見ることができるのではないでしょうか。

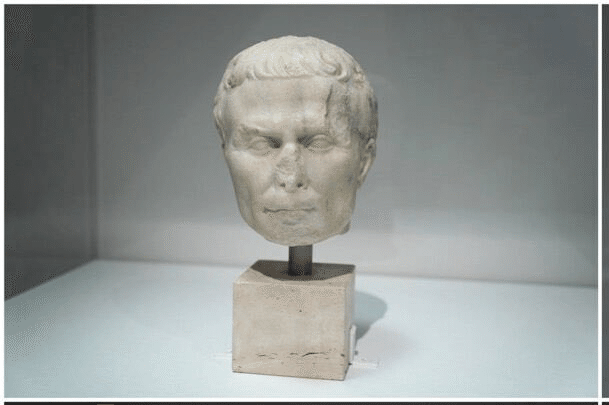

ではまずはこのお方から。

言わずと知れたユリウス・カエサル、その人です!

カエサルは共和政ローマから帝政ローマへの変革の端緒を開いた大政治家+将軍で、のちの皇帝位となる終身独裁官にはじめて就任した大人物です。

とはいえ、なんかちょっと迫力に欠けます。

頭部しか残っていないとはいえ、なんかちょっと貧相というか。

それもそのはず、このカエサル像ですが、どうやら「理想化」される前の肖像らしいんですね。

のち、カエサルは帝政ローマの創設者として畏敬の対象とされ、その流れで肖像も「理想化」されていくようなのです。

では、本企画展に展示されていなかったのですが、「理想化」されたカエサルを見てみましょうか。

うひゃー、キリッとしていて口元もグッと締めていてカッコいいですね!

そしてぼく的に重要なのはやはり目線。「理想化」を経ると斜め上方向を見ています。

きっと目線の先には虚空しかないのでしょうが、この意味するところは何なのでしょうか。

ぼくの考えでは、目線を下に向けないのは、大衆と目を合わせないためではないかと思うのです。

前述したように、カエサルは共和政から帝政に国体を変更させた張本人です。

共和政とは、元老院と民会からなる政体で、ローマ市民であれば誰でも政治参加の道が開かれています。

(※あくまで政権担当は元老院。民会は拒否権を持つ護民官を選出できる。)

特にローマでは共和政のさらに前には王政があり、横暴な王の振る舞いによって苦しめられていた歴史がありました。

塩野七生によると、ローマ社会(特にインテリ)のなかで、王政を想起するような一個人による独裁には、かなり拒否反応が強かったようなのです。

そのため、ローマ社会では、市民同士であれば「平等・公平」である必要がつねに叫ばれていたのです。

それは換言すれば、みんなが「同じ目線」に立つ、ということではないでしょうか。

この文脈で考えると、「理想化」を経たあとのカエサルの目線の上昇は、共和政からの離脱、そして一個人による支配=帝政の象徴として理解することができるのです。

さて、お次はこのかた。

イシスとは古代エジプトで最も広く信仰されていた女神です。

その女神に擬せられた彼女は、おそらくプトレマイオス王朝最後の皇妃クレオパトラ7世だと言われております。

ちなみにクレオパトラは前述のカエサルと関係を持ち、子どもを産んでいるのですがそれは置いておいて。

ぼくは彼女の肖像を見て、何かグッとくるものを感じました。

なぜなら、ようやく展示されている肖像と「目が合った」気がしたからなのです。

もちろん、彼女の肖像は眼球そのものがありません。

おそらく金属製で作られていたであろう眼球は失われてしまったようなのですが、それでも彼女と目が合った気がするのです。

それは、彼女がこちらを向いて微笑みかけているからです。

少し上がった口角と正面に固定された首が、それを表しています。

微笑みは、コミュニケーション(双方向性)の証です。

人間は誰もいないところで微笑むことはありません。

「誰かが見ている」、そして「誰かを見ている」からこそ、微笑むのです。

前述のカエサルの例を鑑みると、つまりクレオパトラは「理想化」されていないということです。

ぼくたち=大衆と同じ目線でクレオパトラはコミュニケーションを取っているのです。

イシスという女神に擬せられているのに「理想化」されていないなんて、ちょっと皮肉ですけどね。。。

では、次に参りましょう。

こちらも言わずと知れた初代皇帝アウグストゥスの肖像です。

アウグストゥスはもともと美男だったらしいのですが、ちゃんと肖像にもそのあたり反映されていますね。

ただ、この肖像ももちろん「理想化」されたものになっています。

有名な話ですが、アウグストゥスは70歳を超えても存命しており、当時にしてはかなり長生きの部類だったようですが、老年の肖像は一切存在しないらしいのです。

帝政に移行し、新生ローマとしての船出を任されたアウグストゥスは、自分の肖像をいつまでも若々しい姿で描かせることによって、新時代の幕開けを帝国臣民に印象付けようとしたのでしょう。

さて、カエサルとクレオパトラのところで話題にしていた「目線」問題ですが、アウグストゥスには当てはめることができるでしょうか。

このアウグストゥス像はちゃんと正面を向いており、帝政の象徴としての「目線外し」に該当しないような気もします。

しかし、クレオパトラの肖像を思い出していただきたいのですが、「目が合う」ということは、双方向のコミュニケーションが生起されることに他なりません。

クレオパトラは微笑みで「目が合」っていることを確認できました。

では、アウグストゥスはどうでしょうか。

アウグストゥスの表情はまったく読み取れません。

塩野七生のような文学者の筆によると、怜悧で氷のような冷たさを感じる、というような印象になるのですが、ぼくはそこまでこの肖像から読み取ることはできないような気がします。

ただ、こちらを向いてくれている分、目が合っているのかどうかわからない。

見ているような気もするし、見ていないような気もする、といった感じが妥当でしょうか。

実際、彼の治世はそのような感じで進められていたようです。

というのも、アウグストゥスはカエサルのように圧倒的なカリスマ性で大衆人気を獲得したわけではなく、つねに自分はいちローマ市民であると公言していたとのこと。

ですが、内実はアウグストゥス一人によって政治的判断は決定されているのです。

この絶妙なバランス感覚は、なにか現代日本のアイドルを思わせるものがあります。

アイドル文化には「レス」というテクニックが存在します。

「レス」とは、舞台上にいるアイドルが、観客席のファンに「目が合った」と誤認させるテクニックのことです。

もちろん小規模の劇場での公演で、観客動員が少ないイベントならば有り得ることですが、人気アイドルの公演では何万人規模のファンが観客席に座っています。

そんななかでアイドルはファンに「目が合った」と思わせ、ファンは自分だけの体験に感激するわけです。

哲学者ニーチェは「深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ。」という格言を残しました。

しかし、実際には、皇帝や人気アイドルのような「一者」の場合、目線は一方向的になっているのです。

つまり、アウグストゥスはカエサルと異なり顔を正面に向けることで、大衆に「レス」を出しているように見せることに成功しているのです。

しかし実際には、人気アイドルと同じように大衆=観客の顔など見ていないのではないでしょうか。

まとめ

ぼくは、この第2章の彫像の展示を見ているときに、つねに彫像がどこを見ているのか、ぼくと目線が合うのかを気にして鑑賞していました。

ときには目一杯背伸びをしてみたり、しゃがんでみたりして、見る角度を変えてみましたが、ほとんどの皇帝の彫像とは目が合いませんでした。

そこには、やはり「理想化」による共和政から帝政への移行が内在化されていたように思います。

そして、第1章で見た「カピトリーノの牝狼」の異様に開かれた目を思い出しました。

きっとあの牝狼も広義の意味で皇帝と似た存在だったのです。

目線を合わせない、表情を読み取らせない、という他の動物=大衆から昇華した存在。

それがつまり「神格化」というものなのでしょう。

おわりに

さて、今回は第1章と第2章の前編までをレポートしてみました。

しかし、実は本企画展の目玉、「コンスタンティヌス帝の巨像」シリーズと、奇跡の来日が実現したといわれる「カピトリーノのヴィーナス」について一斉触れておりません。

これはやばい。。。

とはいえ、今回取り上げた「目線」問題は、ぼくとしては結構重要な問題系を含んでおりましたので、前編を丸々使って書いてみた次第です。

次回はさらにさらに面白い作品がばんばん出てきますので、お楽しみに!!

ぼくもがんばってなるべく早く書き上げますので!!

どうかまた読んでくださいね〜!!

ではまたすぐにお会いしましょう!!