みんなのジェンダー勉強会#3「なぜ性があるのか」回レポート

みんなのジェンダー勉強会は、

「ジェンダーに問題意識を持って自分なりに学んできたけれど、一度体系的に学んでみたい。」

「同じように関心を持つ仲間と一緒に学ぶことで、学びを深めたい」

そんな方のために、有志で始めた自主勉強会。

京都大学の男女共同参画推進センターが無料公開中の「ジェンダー論」8つの公開講座 を題材に、オンラインで勉強会を開催しています。

今回の題材は、「なぜ性があるのかーー進化生態学的視点から」。

実は私たち、講座の動画を視聴し終えた後、少しだけ戸惑うことになるのですが、その話はまた後ほど。

▼「みんなのジェンダー勉強会」はじめました #1「日本のジェンダー政策」回レポート

https://note.com/minnnanogender/n/n3f4b3d47f162

▼みんなのジェンダー勉強会#2「男性学・男性性研究」回レポート

https://note.com/minnnanogender/n/n7dee1f89749e

第3回課題動画

京都大学 生態学研究センター 山内淳先生

「なぜ性があるのかーー進化生態学的視点から」

動画講座は京都大学ジェンダー論講座のページからご覧いただけます(2021年)

開催日:2021年10月16日

ファシリテーター:堀江聡子(みんなのジェンダー勉強会主催メンバー)

性には「社会的な性」と、「生物学的な性」がある

「生き物には性がある」

このシンプルな事実に対して、どれくらいの人が「なぜ性があるのだろう」と一度でも考えたことがあるでしょうか。

私たちは、ジェンダー(社会的・文化的な性別の違い)についての知識を深め、知見を増やそうと活動をしています。しかし、改めて「(生物学的に)性がある理由」を問われると、「この世界に男女(雄雌)がいることは当然である」を大前提として議論をしており、その事実に疑問を持つことすらなかったのだと気づかされます。

社会的・文化的な性別の違いを議論するその前に、生き物に性がある理由がわかれば、ジェンダーの議論を深めていく何かの手がかりになるかもしれない。

今回のテーマにはそんな期待を込めていました。

「なぜ」への回答は一つとは限らない

講座の冒頭は、生物学的には「なぜ」にも、4つの分類があるという説明から始まりました。

生き物の行動や身体機能を説明するのに多様な領域でのアプローチが重要であり、ある側面からのアプローチだけでは、説明として十分ではないからです。これをティンバーゲンの4つの問いといいます。

【ティンバーゲンの4つの問い】

メカニズム:どのようなメカニズムでその機能がはたらくのか

成長:個体が発生(成長)していく中で、どのようにしてその機能ができていくのか

系統発生:進化の過程でなぜその機能が変化したのか

適応:なぜ現在その機能をもっているのか

例えば、「なぜ生き物には目があり見えるのか」という問いに対しては

メカニズム:眼のレンズは光を網膜の視覚システムに集める

成長:ニューロンは眼と脳を接続するために光の刺激を必要とする

系統発生:脊椎動物の眼は盲点を持って形成されたが、「完全な」眼に向かう適応的な中間形態が存在しなかったために、その初期の形態が維持された。

適応:食物を見つけて危険を回避すること

というように、どの領域からアプローチするかによって導かれる解が変わってくるのです。

(参考:Wikipedia「ティンバーゲンの4つのなぜ」)

今回の講座では、「いったいなんのために性がある?」つまり、「性があることは、どんな進化力学がはたらいたからなのだろう?」という、「適応」の観点から生物が性を持つことへの考察を深めていきました。

有性生殖のあらゆる生物の祖先は一つの祖先から

地球上に初めて生物が誕生したときから性があったわけではないだろうことは、多くの人が直感的に理解できるでしょう。が、では、そもそも生き物にはいつから性があったのでしょうか。

性の有無を「有性生殖の起源(遺伝子の減数分裂)」として捉え、減数分裂に関する遺伝子のタンパク質を分析してわかったことがあります。

それは、今有性生殖をしているあらゆる生物の祖先を辿ると、共通祖先に行きつくということ。言い換えると、動物も植物も菌類も原生生物も大昔には同じ祖先を持ち、その祖先がある時点で無性生殖から有性生殖に進化してから、その性質を今もずっと引継ぎ続けているということなのです。動物の有性生殖と植物の有性生殖は全く異なるものではなく、もともとは共有していた性質だという事実に、驚きました。

すると次に疑問としてあがってくるのは、このように生物が何億年もの間<有性生殖>という性質を持ち続けているには、どんな理由、どんなメリットがあるのか、ということ。

その理由を探るために、無性生殖と有性生殖で比較した場合の個体数の増加率について説明がありました。

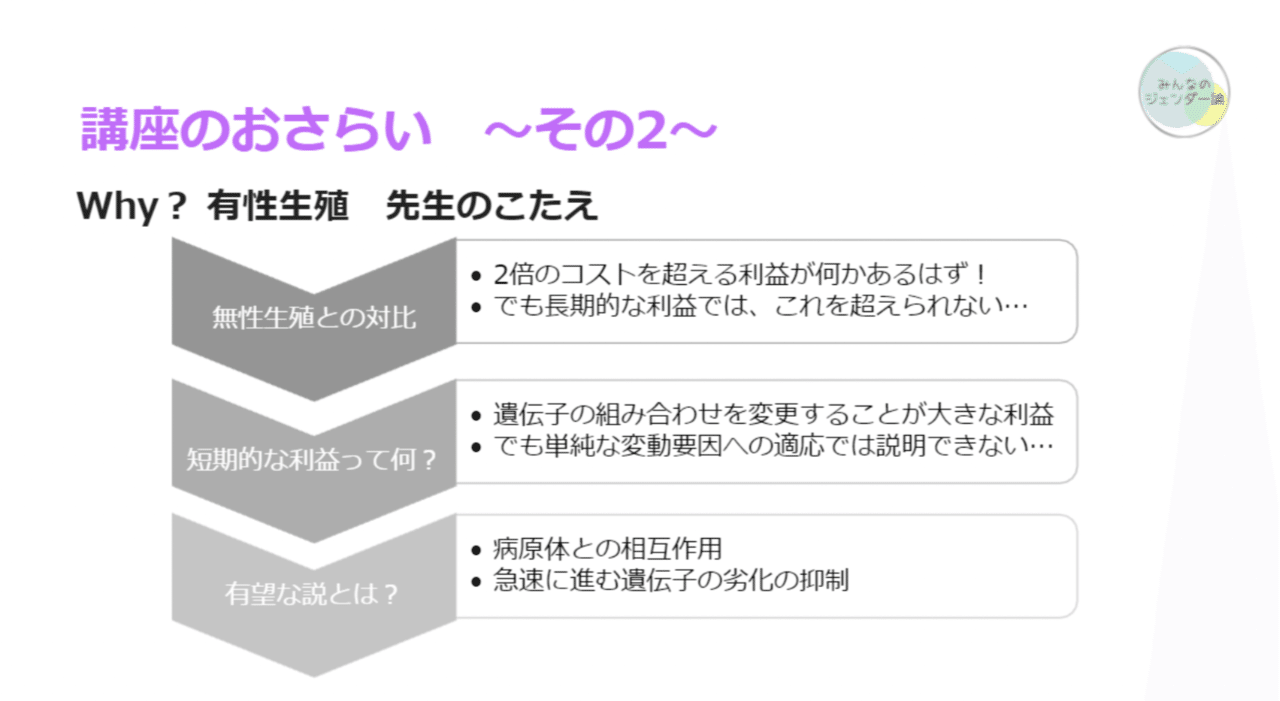

性があることは非効率?有性生殖の“2倍のコスト”

無性生殖、例えば細胞分裂では、メス1個体が細胞分裂して2個体となり、それがまた細胞分裂して4個体となり…と倍々でメスの数が増えていきます。一方で有性生殖は、オスとメスの両方がいないと次世代の個体を生み出せないため、メスは必ずオスとメスを半々ずつ生み出す必要があります。つまり同じ数の無性個体と有性個体のメスが次世代を産む場合、有性生殖生物の増加率は無性生殖の1/2になるのです。これを有性生殖の2倍のコストといいます。

この2倍のコストを超えてまで、生物が有性生殖であるメリットとは一体何なのでしょうか。

有性生殖の本質は、遺伝子を組み合わせて変化させること。次世代の個体は、オス側とメス側から遺伝子を受け取り、それを組み替えることにより多様な遺伝子のバリエーションを生み出します。このようにして進化を促進することや、変化する環境へ適応していくことが有性生殖のメリットだと考えられてきました。

しかしある世代での変化が、その環境に必ずしも適しているかはわかりません。このため、「何世代も後のメリットのために、毎世代2倍のコストを超えられるか?」という本質的な疑問が残ります。

進化は相互作用している。キーは「病原体」?!

ここで、1973年にリー・ヴァン・ヴェーレンによって発表された「赤の女王仮説」が紹介されました。

ある種が遺伝子変化によって有利な適応を身に着けるとすると、他種との生存競争での生き残りに有利になります。

例えば..

・キツネの足が速くなりより多くのウサギが捕食可能になる

・ウサギはキツネから逃れられるようより耳が聞こえるように進化する

このように、「相互作用を及ぼす生物たちが、環境適応しようと進化することがお互いの進化を促している」という説を、

小説「鏡の国のアリス」で赤の女王の「いいか、ここでは、同じところに居ようと思えば力の限り走るのだ。で、どこかほかへ行きたければ、その二倍の速さで走らねばならぬ」というセリフ

になぞらえて、「赤の女王仮説」と言います。

ハミルトンはこの仮説をさらに拡張させて、病原体が進化のキーではないかと考えました。

病原体はサイズも遺伝子も私たちより小さく、どんどん性質を変えていきます。

もしも生物が一定の遺伝子しか持っていないと、次々に襲ってくる病原体に抵抗できないため、有性生殖をして新しい遺伝子を生み出し続けているのではないか、というのです。

これを「病原菌の赤の女王仮説」と呼び、現在最も有力だと考えられている仮説のひとつだそうです。

インフルエンザウィルスやエイズウィルスが常に形を変えていることは誰もが知る事実ですし、コロナ禍の現在においても変異株の脅威を目の当たりにしており、私たちにとってもすんなり受け入れられる説でした。

私たちの戸惑いと、それぞれ受け取ったこと

こうして生物が有性生殖を続けるメリット、つまり生物学的に性がある理由について一通り解説がされたところで講座が終了しました。そして正直なところ、私たちは戸惑いました。なぜなら、今回の講座は、“本当に”進化生態学の視点での性へのアプローチだったから。社会学・文化学的な性差の捉え方へのヒントがあるのではと想像をしていたがために、そこへの示唆は触れられずに講座が終了してしまい、今回の内容をどう受け取ってジェンダー論として咀嚼すればよいのか困ってしまったのです。

その中でもメンバーからは様々な視点からの感想が寄せられました。

・異質と混ざり合うことで個体としても進化するのは、精神的にも当てはまると思う。多様性こそ環境適応であり、最大のリスクヘッジだと思えば納得できる。

・企業においてもイノベーションを起こしていくためには多様性が重要。けれど現実的なところ、多様な人材をマネジメントしていくのは大変。多様性を推進していくときのボトルネックとしてコミュニケーションが複雑になることやスピードが落ちることが挙げられるし、「なぜ同質ではだめなのか」と問われることもある。

その問への一つの解として、“集団的知性”という概念がある。事業を行うのに必要な知識やスキルの枠があって、同じ視点でしか物事を見られない同質性の高いメンバー「だけ」が集まっても、必要な知識やスキルの枠を埋めることは不可能。盲点が広くなってしまうから。多様性は変化への対応力に必須の要素。

・染色体レベルで性差があることって、意外と認識されていないかもしれないけれど最近の学生は、自分の心の性が一つではないことはわかっている子も多い。染色体の違いと心の違いを掛け合わせると、無限に個性があるんだなと改めて感じた。

・進化は、病原体との追いかけっこという話が印象に残った。RNAワクチンの仕組みについてもなるほど!と思った。

・性にまつわる悩ましいことはたくさんあるけれど、「性があることは生物の生存戦略」とニュートラルに論じられると、不思議と「たかが性」ー「たかが生まれたときの身体の機能の問題」なのだという気持ちになった。

今は先天的に持っているものや後天的に選べるようになったもの、個人の持ち味は色々あるからこそ自分で勝手に背負い込んでいたものがあって、「たかが性」と思えたことは自分にとってはよかった。

・生物学者は私たちが想像する以上に生物のメカニズムに注目していて、文化的なところは接ぎ木のように説明されるものであり、ジェンダーからみた性と生物学的な性は全く別物だから切り離して考えていいんだとすっきりした。

そして、「文化的な性と生物学的な性を紐づけようとして問題を複雑化しているのかもしれない」というコメントをきっかけに、様々な議論に繋がりました。

「女性は子供を産んだら幸せだよね」のような「女性は本能的にこうだから」「遺伝子的にこうだから」という考えが一部には根深いよねという話や、男女で脳のはたらきが違うという「男女脳」は、ジェンダーを話す上で切り離せないものだろうか?という疑問。

この男女脳については、参加者の一人からこんな補足がありました。

脳科学では、確かに男女で脳の血液量の変化などをみると違いがあることを確認できる。けれども、ではその違いは何か?と考察するときに、既存の枠組みの中でしか説明をすることができない。つまり観察できる脳の機能の違いは、集団と比べたときの個体差でしかなくて、それは「男性と女性では男性の方が背が高い傾向があるけれど、背の高い女性がいても問題にはならない」というのと変わらないこと。

また性スペクトラムについても話が及びました。

性スペクトラムとは、

現代においては「男女(雄雌)」を両極として対比して二つの性を理解をしていくことには限界がきており、スペクトラム(曖昧な境界線を持ちながらも連続しているもの)として捉えるべきという概念です。

実際生物学の研究では、臓器や器官にも性差があり、それらは細胞から構成されているので細胞レベルで性差があることがわかっています。しかも個人差はあれど、遺伝子学的に異なる細胞がパッチワーク状になっていたり、一部の細胞が残りの細胞の性別と一致しない場合もあるのです。

それにヒトの性は遺伝子に強固に支配されていると思えますが、トカゲやカメなどの爬虫類は、卵のときの温度によって雌雄が決まるし、魚類では雌雄の性転換は頻繁に起こります。

「男女の中間」や「80%男性で20%女性」という性があるかもしれない。そしてそれは変化しても不思議ではない。

研究によってそのような事実がわかってきたが故に、

これまで「二項対立の男女」をベースに作られてきた社会では“曖昧な性”に対応できなくなっていることが、ジェンダー問題の根幹のように感じました。

この点についても参加者より、このような補足がありました。

「スペクトラム」は、実は雑な表現。生物学ではきれいに説明できることが重要で、これまでの二項対立が成立しなくなったから次の表現方法としてスペクトラムと言っているに過ぎない。全体の現象はカバーできるけれども、個々の説明はできていない。

結局のところ、「多様性は性差を超えている」。

こんな結論を再確認した勉強会となりました。

次回のご案内

次回第4回はパルティフェスタオンライン(https://www.parti.jp/festa2021/festa2021.html)内のワークショップとして開催します!

議題テーマは「ジェンダー平等と父親の育児休業の国際比較」。

今年の6月に男性育休義務化を含む法改正があり、来年4月から施行されるなど、今とってもホットな「男性育休」。この機会に、「男性が育休取るって、どう?」を一緒に考えませんか?

▼【参加受付中】2021年11月21日(日) 10:30~12:30

https://www.parti.jp/festa2021/2021w2.html