個人的な戦型選択とその所感

(11.18 対居飛車以外は書き終えていませんが、まだ時間がかかりそうなので公開しました。ぼちぼち更新していきます。)

序盤の指し方は固まりつつあるものの、まだ理解の浅い戦型も多いため、一度整理しておくことで今後の勉強に役立てたい。

戦型ごとの中終盤の特性の違いをつかむことで、より的確な指し手が選べるようになるのではないかと思っている。

・自身の棋風について

得意戦法は穴熊。どちらかと言うと攻めの棋風で、自玉に手がつかないうちに敵玉へ一気に迫っていく展開を目指す。そのため基本的には持久戦志向だが、一方的に攻めていける形なら急戦も辞さない。

対居飛車

・先手番…角換わり、雁木

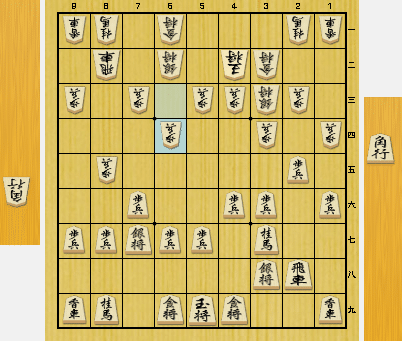

角換わりは主に4五桂速攻を狙う。一例として、初手から

▲2六歩△8四歩▲7六歩△8五歩

▲7七角△3二金▲2五歩△3四歩

▲6八銀△7七角成▲同銀△2二銀

▲1六歩△1四歩▲3八銀△3三銀

▲3六歩△6二銀▲3七桂△4二玉

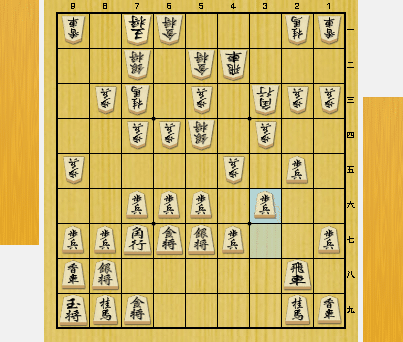

▲4六歩△6四歩(下図)

のように進めば、先手から▲3五歩△同歩▲4五桂の仕掛けがある。

先手の陣形は▲3八銀型と▲4八銀型のいずれもあるところだが、間合いをはかって▲6八玉としたときに金が離れ駒にならず仕掛けを狙いやすいため、▲3八銀を指すようにしている。後手が△5二金とした陣形にも仕掛けが成立しうるのが大きい。下図が一例。

容易に攻めきれるわけではないものの、かなり積極的に指していける展開になり、研究も活かしやすいため仕掛けは有力と見ている。

まだ精査できてはいないが、他の多くの形に対しても、早い仕掛けで実戦的には十分戦えるのではないかと思う。

また、後手が端歩を受けてこない場合は▲1五歩と突き越し、早繰り銀や6五桂の急戦を警戒しながら穏やかに指す。こちらはかなり受けを意識する展開となる。

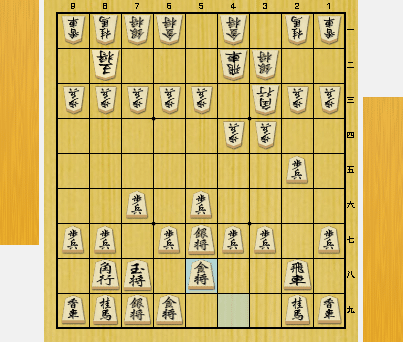

次に、横歩取り模様の出だしには、▲6六歩と角道を止めて雁木で戦う。初手から

▲2六歩△8四歩▲7六歩△3四歩▲6六歩

と進んで下図。

3手目に▲2五歩も普通だが、以下△8五歩▲7六歩に△3四歩とされると横歩取り系統の将棋になる。序盤から激しい展開だとミスが出やすく、後手の得意形に付き合わされる意味もあるので、それを拒否してこちらを選ぶ方がよいと考える。

ここから後手は、早繰り銀、腰掛け銀、矢倉、相雁木などの作戦をとることができ、先手はそれぞれに対応を用意しておく必要がある。どれもまだ定跡化が甘いが、腰掛け銀(特に右四間飛車)や相雁木は比較的指しやすいと思っている。いずれも玉を固めやすく安心して戦えるためである。

上図まで囲えれば右四間の攻めは怖くない。早い段階での仕掛けを除いて、△6五歩には▲同歩と強く取ってしまう姿勢で指すのがわかりやすい。

図から△6五歩▲同歩△8八角成▲同玉△4四角には▲9八玉(▲6六角もある)と寄れるので、先に△9四歩と端を詰めるが、これには▲3七桂で反撃の用意。以下△9五歩▲1六歩に△6五歩が本命だがこれは省略。仕掛けずに△1四歩と受けてきた場合は、▲3五歩△同歩▲2六飛(下図)と浮いて攻めの姿勢を見せる。

後手が仕掛けてこなければ次に▲4六銀と出る。▲3五銀や▲5五歩を狙って迫力のある手である。よって上図から△6五歩と仕掛けてくるが、自玉が固いため強く戦って攻めを通せば勝てる展開である。

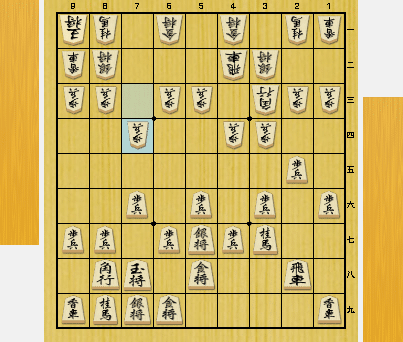

また、相雁木でも同様に▲6八金右と寄って固める手が実現しやすい(下図)。

これは先手が打開できるかが問題なのだが、上図から△4二金右、△2二玉のいずれに対しても▲4五歩△同歩▲同桂から十分戦えると思う。攻めをつなぐ手順さえ用意できれば、後手としても正確に対応するのは難しく、先手のペースに持ち込みやすい。図から△4二玉のような待ち方もあるが、飛車の動きや仕掛けの筋を工夫すれば悪くない条件で戦いを起こせるように思われる。

早繰り銀や矢倉に対しては、正しく指せば不利にはならないものの、明快な対策の手順があまりなく、難解な中盤を切り抜ける必要があると感じる。7筋~8筋の攻めがあるため玉を固めにくいのも一因。

最後に補足として、後手が先に△4四歩と角道を止めてきた場合には左美濃が優秀と考えている。ウソ矢倉には左美濃+腰掛け銀急戦、雁木に対しては急戦と相雁木の両天秤のような作戦が指しやすい。

・後手番…四間飛車穴熊

雁木は後手番でも採用できるものの、先手に比べて一手遅れる分、急戦への対応がシビアで受けの力が求められるイメージ。

一方、振り飛車ならば後手番でも手堅く囲ってじっくり戦えるため、相居飛車戦よりも力を発揮しやすいと考えている。中でも、自玉を固めて中終盤で強く斬り合えるのが四間飛車+穴熊である。初手から

▲2六歩△3四歩▲7六歩△4四歩

▲4八銀△4二飛▲2五歩△3三角

▲6八玉△3二銀▲7八玉△6二玉

▲5六歩△7二玉▲5七銀△8二玉

▲5八金右(下図)

のように進むと、居飛車対四間飛車のよくある形である。

ここで△4三銀と上がると、▲3六歩から急戦を狙われた場合に穴熊に行きづらくなる。かといって美濃で対応するのも楽ではないので、図からすぐに△9二香とした方がわかりやすい。(ただし▲5八金に代えて▲7七角なら△4三銀がよい。)

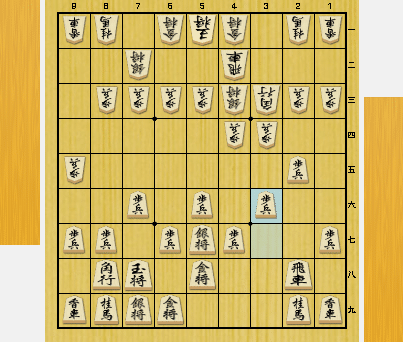

以下、▲3六歩△9一玉に、①▲3五歩△同歩▲4六銀には△4五歩、②▲1六歩△8二銀▲3七桂には△7四歩(下図)として後手がまずまずだと思う。

図から

▲2六飛△4三銀▲6八金上△7一金

▲4六銀△7五歩▲同歩△7二飛

が一例。穴熊に囲えていて、大駒が攻めに使えるならば急戦への対応としては満足と言える。

他に▲5七銀左からの棒銀・斜め棒銀や▲4五歩急戦、5筋位取りなどが有力な急戦策だが、いずれも四間穴側が対応を間違えなければ互角に戦える。ただし、攻めがわかりやすいのは先手なので、中盤で下手な手を指すと後手が悪くなりやすい。

また、端歩の交換があると怖さが増すので、急戦にも穴熊で戦うつもりなら端歩は受けない方が無難。

美濃囲いで急戦に対抗するのも普通だが、定跡がなかなか複雑であり指しこなすのは容易でないと考えているため、上記のような一般的な急戦形には穴熊で応じることにしている。ただし、先に触れたように、

・穴熊を早くに決めてしまう

・端歩を受けない

ことが序盤の方針として求められるため、対持久戦への懸念が生まれる。具体的には、

・▲6六銀型穴熊、銀冠穴熊

・端歩位取り+穴熊orミレニアムor銀冠

といった作戦が厄介である。ただ、端歩位取り穴熊・銀冠は実戦的には十分難しく、銀冠穴熊は△6三金~△7二飛の形でそこまで悪くない(+使用者があまり多くない)ので、まあまあ戦えるのではないかと思う。また、ミレニアムに対しては△5四歩~△5三金(下図)の形で先手が結構大変だと見ている。

以下、▲7八金寄△6四金▲5九銀に△2二飛として、▲6八銀には△7五歩▲同歩△4二角で桂頭を攻める。後手玉はかなり薄いが、先手も7筋から迫られると長くは持たない。また、▲6八銀に代えて▲9七銀~▲8六銀で7筋を受ける手もあるがやや指しにくいか。

そうなると残る最大の懸念は▲6六銀の穴熊である。△5四銀に▲6六銀と受けられた場合、漫然と組み合うと明確に不利をとってしまう。それを防ぐには早い戦いを起こすしかないのだが、こちらが穴熊を明示している場合はその手段が難しい。現実的には、下図の局面で△4五歩と突いて戦うくらいか。

▲9九玉のタイミングなら△4五歩に▲5七銀と引きづらい。△7七角成▲同桂で形が乱れる(が、それでも厳密には振り飛車が良くない)。よって▲5五歩が予想されるが、端歩の突き合いと△8二玉待機の効果で、△6五銀とぶつける手がある。▲同銀△同歩に▲5七金と受けさせれば振り飛車も悪くはないだろう。

課題になるのは、端歩をいつ突くのか、そして▲9九玉の前に▲6八金寄△9一玉の交換が入ると、△4五歩▲5五歩に△6三銀▲5七銀となって後手がやや不満なところか。

このように、穴熊にこだわった指し方にはいくつか問題があるのだが、今の棋力帯(アマ二段~三段)でこうした弱点をまともに突いてくる相手はほとんどおらず、これらの問題を回避するにもまた別の難解な将棋を美濃囲いで戦う必要があるため、現状はこの指し方で満足している。また、ここで触れなかった▲6六歩型の穴熊に対しても、居飛車が具体的な対策の手順を用意していない限り、△6四歩(~△6二飛)の形で不満なく戦えると思う。

対振り飛車

・vsノーマル三間、四間飛車…居飛車穴熊

先後とも穴熊を目指す。囲いを優先して端歩は受けないようにしているが、穴熊に組む上で気になる筋がなければ先手では端を受けてもよいかもしれない。

対四間飛車には主に▲6六歩型の穴熊を用いる(ただし相穴熊には▲6六銀型)。多くの場合は問題なく穴熊に組めるが、藤井システムの一部の形(下図)には急戦で戦う。

後手が△5二金左と上がっていないので、穴熊に行こうとするといずれ△6二飛がある。かなり迫力のある攻めなので、この場合は急戦にシフトするのが賢明だろう。

図以下、△6二玉▲3五歩△3二飛に▲4六歩(▲4六銀or▲3四歩もありそうだが)とし、△3五歩▲4五歩△5二金▲4四歩△3四銀▲4八飛△4二飛▲4六銀…と進むのが定跡らしい。居飛車の攻めが続く形なので、これは振り飛車が苦労するように思う。(▲3六歩の前に▲7七角△6四歩の交換を入れるのもあるかもしれない。こちらは▲3五歩に△同歩が本筋か)

△5二金と△9五歩が入った形には下図から▲9八香で穴熊を見せる。△9五歩に代えて△6三銀なら▲7八金~▲8六歩としたい。

上図から△8五桂と来るだろうが、▲6八角△6五歩に▲5五歩で問題ない。△同角なら▲8六歩△9六歩▲8五歩△9七歩成▲同香△9六歩▲同香△同香▲7八銀で受かっている。

丁寧に指せばシステム調の仕掛けは怖くないのだが、正しい受け方や相手玉の寄せ方がわかりにくい場合もあり、もう少し経験が必要だと感じる。

また、後手番の場合は穴熊に組みにくい形が増えるが、無理に急戦を狙うよりは△5三銀を保留する形などであくまで穴熊を目指す方がよいと思っている。

その他、四間飛車に対してすぐに▲9八香と上がらず、▲6六歩~▲6七金(~▲7八金)を優先すべき形がいくつかあるが割愛。何にせよ、多くの場合は▲6七金と上がって下図のような局面に進む。

図の局面から△8二玉や△6三金に対しては、▲3五歩△同歩▲2四歩△同歩▲6五歩で仕掛けが成立する。△同桂には▲3三角成△同桂▲6八銀、△7七角成には▲同桂として、固さで勝る先手が有望である。厄介なのは図から△8四歩で、同様の仕掛けには△7七角成▲同桂から△4六歩▲同歩△7五歩と桂頭を狙う手がある。以下、▲6八銀に△4九角と打たれて角のラインの攻めがうるさい。これが△8二玉型だと7筋の反撃に近く、7三の桂馬を取る手が王手になるし、△6三金なら▲6四歩の取り込みが当たるので後手陣が先に崩れる。△8四歩に対しては何か他の工夫があるとよいが、上記の進行でもほぼ互角なので十分選べると思う。

他に△4四銀型もよく指される形だが、△5五歩からの早い動きには強気に反撃を狙えば決まりやすく、高美濃まで囲うなら▲5九角~▲2六角と角を転換して、4筋逆襲を狙うのが有力だろう。

四間飛車側の指し方は他にも△3二銀で保留した形など様々あり、穴熊をもって指しこなすのは簡単ではないものの、実力や経験が伴うにつれて確実に勝率の上がる本格的な戦法であると思う。

対三間飛車については、振り飛車の銀の自由度が高いため作戦を絞りにくいものの、▲6七銀(△4三銀)型で石田流への組み替えを狙う指し方が最も一般的である。

一目散に穴熊へ潜るのは石田流の仕掛けを許すため、これを牽制しながら指したい。具体的には、初手から

▲7六歩△3四歩▲6六歩△8四歩

▲7八銀△6二銀▲6七銀△4二玉

▲1六歩△5四歩▲7八飛△8五歩

▲7七角△3二玉▲4八玉△5三銀

▲3八銀△3三角▲3九玉△2二玉

▲2八玉△3二金(下図)

のように進め、△3二金の形を作ってから△1二香とする。

ここで▲5六銀には△4四歩と受けて、▲7五歩に△6四銀、▲5九角(6八角)△4二角で7筋を迎え撃つ。この場合は穴熊に囲わず左辺から攻めていけば居飛車が好調だろう。△5二金~△4三金だけでも十分固い。

銀を出ず単に▲7五歩なら△1二香と上がって、▲6八角に△6四銀と出る。▲7六飛に△4二角を用意して石田流を牽制する意味である。そのため▲7四歩△同歩▲同飛と単純に歩交換するが、以下△1一玉▲7七角△7三歩▲7六飛△5五歩▲6五歩△同銀▲3六飛△2二銀▲3四飛△4四歩▲3三飛成△同銀▲5三角△5四銀と進行するのが一例。先手から仕掛けてはいるが馬を作るくらいで、後手は飛車を手持ちにして駒組みも十分にできる。

また、図で▲1五歩などとして、△1二香に▲5六銀と出てきたら、角道を止めずに△1一玉と入り、▲4五銀△3五歩▲3四銀△2二角or4二角のような指し方もできる。

先手番なら場合によっては▲6六銀型もありそうだが、いずれにしても先後で方針は大きく変わらないので、中盤のせめぎ合いでうまく指せるかが概ね重要になる。対四間飛車も同様。

・vs中飛車…先手超速、後手超速

研究に持ち込みやすいが難しい(→穴熊の方が良い?)

▲5六銀型には組ませない(△5四歩で動く)

・vs角交換振り飛車…居飛車銀冠

逆棒銀に備えて▲7七角打?

その他

・対早石田…右四間飛車

76歩34歩75歩42玉(78飛62銀)

・相振り飛車

76歩34歩16歩42飛

・対アヒル、筋違い角、etc.

† 相筋違い角 † ←微妙かも