「用の美的工芸布」じゃないかもしれない!?

※)2021年2月、本アカウントを個人用から事業用に変更しました。

この記事は個人アカウント時代に民ノ布の中の人が書いたものです。

現在公開中の幣クラウドファンディングもあと5日となりました。

終了日が迫る中、私が所属しているテキスタイル産地ネットワークというグループ内のクローズドイベントとして、この新事業について報告をさせて頂いた際に気付いたことを書いていきます。

テキスタイル産地ネットワークとは

テキスタイル産業における通念や慣行にとらわれず、自由で創造的な活動を展開しようとする人々が地域・国境を越えて新たな関係を築き、議論するための場である。(主宰 大田康博先生/徳山大学)※入会は紹介制です。

はじめに

まずは下記の図を。

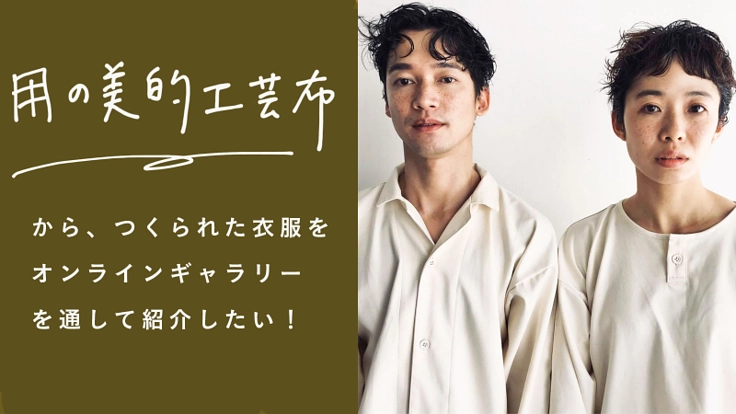

少しややこしいんですが、民ノ布は本来、プロジェクトの名前であり、これからつくっていくオンラインコミュニケーションギャラリーの名前も兼ねています。

プロジェクト民ノ布では、オンラインコミュニケーションギャラリーを媒介として、私達が欲しい未来をつくる為に、様々な活動を行っていきます。

欲しい未来、それは衣服も食と同じように地産地消が出来る未来です。

その為には、

・デザイナーが地元や近隣でつくられている生地を知り、積極的に使っていくこと

・繊維産地や機屋さんが無理のない生産と商売を持続的に続けられること

・最終消費者が国内繊維産地と衣類生産の現状を知り、価格以外の選択肢を持つこと

最低でもこの3つが必要です。

私は、これらを実現していくために民ノ布を立ち上げました。

イベントでのスライド

テキスタイル産地ネットワークで発表したものを一部公開します。

お手間ですが目を通して頂けると少し理解が深まるかと…。

イベントで挙がった疑問

前置きが長くなりましたが、ここでタイトルにつながる質問が挙がります。

「で、選ぶ生地は伝統工芸品なんですか?」

(注 もっと丁寧に聞いてくださいましたが、要約してます。

「用の美的工芸布」という言葉の響きから連想するのは民藝の世界観で、もしそうならば選ぶ生地も手仕事のものであったり伝統工芸的な着尺(着物に使われきた生地幅)のものを連想する。とのことでした。

確かに、私がアーカイブしたいと思っている生地達は、民藝の世界観の軸線上にあるものと認識しています。

が、私が思う「民藝」とは、名もない職人たちが作り続けた庶民の生活道具から、柳宗悦が選び愛でたものの総称であり、それらが手仕事だったり伝統的な手法を使うことが前提だという認識はほぼありませんでした。

質問者の仰ることも、もちろん間違いではないと思います。

そう、民藝の世界はとても広く深い…

学問ではきっちり定義付けされているのかもしれませんが、一般的な民藝の概念は人によって違います。

この、解釈が分かれるあやふやで大きなものを使って、自分の視点だけで"用の美的工芸布"なるものを定義してよいのだろうかという不安がむくむくと湧いてきました。

私が広め、残したいものの総称は本当に「用の美的工芸布」でいいのか。

正直、現時点では結論が出ていません。

ひとつ、今すぐに出来ることとすれば、実際にどういった生地を選びたいのか、そしてその理由をアウトプットすることです。

書き出してみた後に、やっぱり違うんじゃない?と自分で感じたり、ご意見を頂いたりすることもあると思います。

カチッと全て整えた状態で世に出すのが本来でしょうが、私はご存知の通り完璧な人間ではないので(笑)揺らいだ過程も見て頂き、ご意見も伺いながらこのプロジェクトを育てていきたいと思っています。

次回は残したい生地達とその理由について書いていきます。

▼岩崎周辺のいろんなinstagram情報▼

フォローお願いします!

日常系(メイン) @iwasakikeikokikaku

風景をつくっていく野良着 "SAGYO" @s_a_g_y_o

実直な生地で仕立てた率直なねまき "みんふ" @minfu.jp

民具としての衣服研究アカウント @japanese_folkrore_studies

いいなと思ったら応援しよう!