歴史小噺1──「江戸という街・其の一」

これは「随想」でよかろうよさね。ま、何はともあれ──。

今年の大河もやはり面白い。

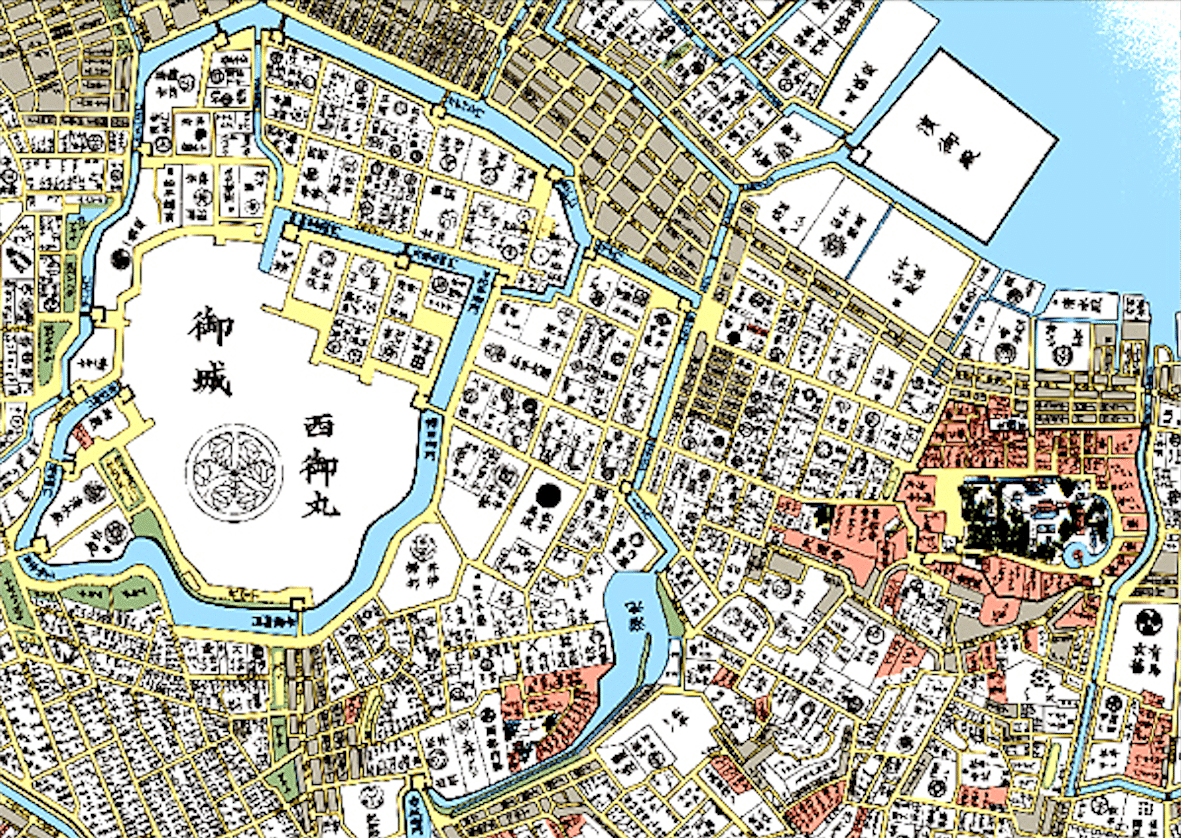

とまれこの二回分──さしたる不満もなく何しろ楽しんでいる。尤も、初回冒頭部だったかしら? にて使われし図誌(地図)であるが、良い塩梅にて作り込まれてはいるけれどもNHKは聊か横着をし過ぎ。再放送などにて確認はせぬも、東西南北に関しては「判りやすく」示すか説明を施すべきではあろう。

北半球人ゆえの「地図の読み方」──その瑕疵

今日一般的日本人からすれば「左右天地」における「天」が、取り分け北半球に住まう経験よりなかりし人なればこそ、完全に「北」となろうは明白。

されどドラマ上ではつまり、御上=帝おわします西が「天」ときている。これでは如何にも「御上が御前」とてより悪しき。何より一般的視聴者が認識する「地図」の在り方からするなら、本年大河描写に枢要であろう「吉原」の位置が、あれでは「元吉原」(葭原。現在の日本橋人形町付近)とすら「うっかり」刷り込まれてしまう虞さえあり、ともなりかねず。

取り敢えず初回地図は斯くなる意味にて、左から順繰りに「南→西→北→そして地が東」となる。

この辺りを巡っては、気忙しさゆえに関連ネット界隈が喧しいか否かをさえ弁えてはいないが、地図構成と方角・位置所在の関係から「誤解誤謬」を生みやすいそれとて、改めて指摘しておきたい。

つまり「べらぼう」初回冒頭辺りに映し出されし地図は、今日「北半球で一般的なる地図」を「右方45度」回転させたものである。

そういえば一時「江戸古地図」ブームに世間が沸いたやの記憶も残るが、江戸期の地図においては今日的「北」を天とするものの他、東を「天」とするものも少なくはない。これはお天道様が東から昇るのと「公儀──飽くまで委任政体であるが家康公が定めし御城」所在地ゆえであろう。猶も附言するなれば、御上おわします西を天とする地図は、江戸後〜末期に「スタンダード」を勝ち得る(尊皇攘夷思想との絡みもあろう)。

指摘しておくべきであるが、葭原(元吉原)も新吉原も、開設時は海岸沿いあるいは河口付近であり、往時本来の「町筋」から多少離れている(尤もどちらも、その後の開発だとか、行政区分の変更=下総国であったものが、実態に合わせて武蔵国へと部分的に編入されたる帰結とて、やがて開発をされし何なりとも相俟ちて町場が一角となる。ちなみに行政区分変更の痕は、例えば「両国」という地名にその一端を垣間見得る。つまり江戸初〜中期辺りまでは、隅田川より東は先述の通り一部下総国でありまた、浅草〜両国あたりなどは編入後の区分たる武蔵国とそれ以前たる下総国が混在している)。

川筋というのは要衝でありまた、時に境界ともなる。

そんな川筋を巡る留意点をば。とまれ川筋というのは開発あるいは防災などの理由により付け替えなどが頻繁に行われる。

最初の東京五輪(そういえばソイツに絡む大河もあったね、評判が今ひとつのようだったが、僕は楽しんで観ていたよ)が「負の遺産」たるとて、所謂ところの「首都高」によりすっかりその「姿を」無惨にも変えられっちまったが、江戸という街は「水の都」であった。京都は措いて、大阪(大坂。おおざか)もやはりそうである。これはいずれも「物流が拠点」たる結果ゆえである。

より付け加えるなら、江戸東部つまり武蔵・下総境界圏域は嘗て輻湊せる「デルタ地帯」でもあり、開発そして経済規模の拡大と稲作かつうは銀本位経済と流通機構の発達を現出する中世後期以降、旧利根川水系そして旧鬼怒川──太日川(現・江戸川放水路水系)など、武蔵と下総のみならず今日「埼玉・茨城・群馬・栃木」圏域など上・中流域をも含め、令制国境のみならず──実質的な帰属変更を伴う諸権利異同も目紛しくも著しい。

斯く状況からくる「理解の難しさ」ゆえであろうか、俗には未だ秀吉が「寒村たる江戸を定府に」家康へ関八州まるまる与えたなる通説が蔓延るが、国替を取り巻く「是非は措いて」江戸入府は「家康が本意」であると思し召せ。

「天下の覇者が証」──「水を制する者」

何より「水」を制するは「天下を制する」に似たり。四大河文明がいずれも「デルタ地帯」を核に生まれたるを顧慮するがよい。多くの場合、複数の河川域(水系)開発と操作は、それらを繋ぐ「パイプ」の開発であり「動脈」つまり「血管」さらには、伝達手段としての「神経的」インフラストラクチュア整備へと直結する。航空輸送手段などなき時代においてはまさしく「覇者が道」であろう。

中世後期ともなれば、技術力の発展著しくそれらをば後押しをもしよう。時には大規模な土木事業(一例として後北条氏後期〜江戸徳川公儀体制初期の「利根川東遷事業」など)により、河口の位置さえ易々と変えてしまう(利根川は本来、江戸湾へと流入していたが、東遷事業の過程で「香取海」へ、そして印旛新田開発開拓事業などに伴う香取海の価値変化=湖沼化したる霞ヶ浦を通じ、現在は銚子にその河口が存在する。そう現在でこそ利根川河口とされる銚子であるが、戦国期以前は「内海」としての「香取海」湾口として一大経済拠点をその沿岸へと「ネットワーク」たるとて波及せしめたるに、往古より要衝たるとて栄えし街である)。

都内など歩いてみると、暗渠化された川筋の痕というのを方々にて確認し得る。中には渋谷川のように、渋谷駅南端以降の下流域は暗渠化されず今でも湛えし水を楽しめる(というほどのものでもないが)。一方で江戸初期には実質的に「消滅」してしまった「平川」などもある。ただし平川に関しては、神田川関連土木事業(江戸城普請及び拡張事業)の結果、所謂「掘割」を通じ「お堀」含む同川へ組み込まれたという見方も可能。いずれ閑話休題──。

先述の通り、多くは昭和期東京五輪による「暗渠化」が結果、その痕を窺うに困難な川筋が大半(しかも多くは、俗にいう「下水道」化という憂き目をみる。嗚呼「悲しき街」東京よ)。

世に連れ街の姿も変わろうは致し方なし、とはいえ「失われてしまった」それでさえ、時には痕をも辿り得る。そを如何に眺めるか。

そんな意味でもなぁ⋯⋯べらぼう「初回」が「地図」は聊か残念。