歴史資料としての掛川写真

2006年4月、私は宮城県から北海道寿都町に転勤した。寿都は北海道南西部に位置する海沿いの町で、明治から大正にかけてニシン漁で栄えたが、私が赴任したときには、人口は4000人を割り込み、繁栄は過去のものとなっていた。そんな町の歴史に私は興味を持ち、お年寄りに昔話を聞いたり、資料を調べたりするようになった。そして出会ったのが掛川源一郎さんの写真集『gen』(2004年)である。

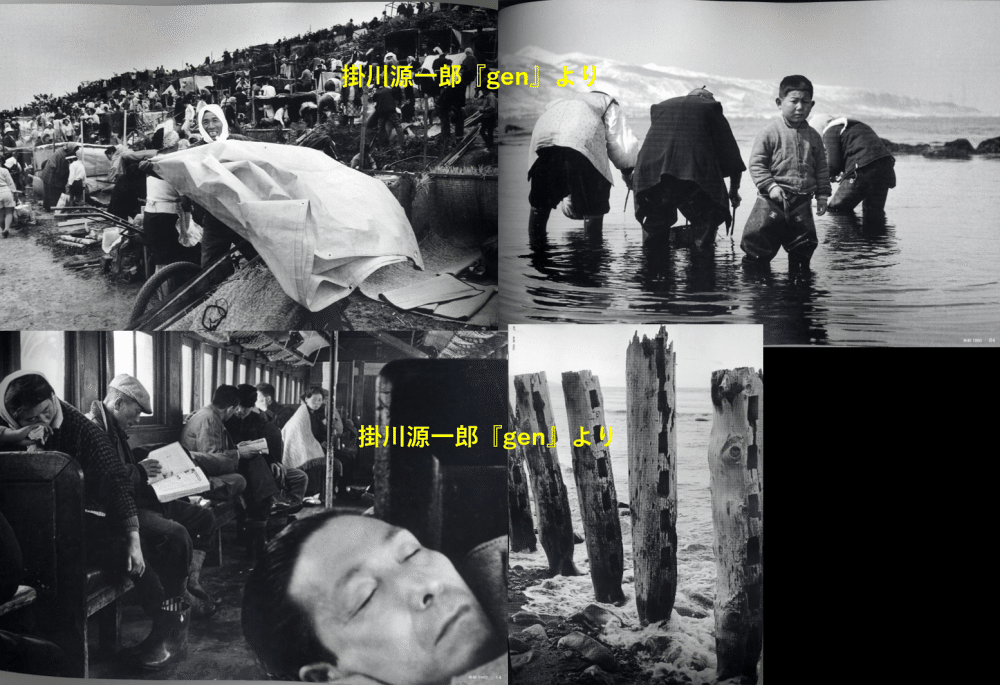

『gen』には、寿都の写真が4枚載っている。

1枚目は寿都小学校運動会の後片付けを写す。この町の運動会は、よそでは見られないものだった。江戸時代末期に津軽藩が設けた陣屋の土塁跡に、ムシロ小屋の観客席が何段にも建ち並んでいる。異様な光景を掛川さんは「捕虜収容所に非ず」と形容した。

2枚目は海苔拾いを捉えている(『gen』の解説では昆布拾いとされるが、海苔の誤り)。1936年9月の水害のあと、海底の地形が変わったのか、栄養が運ばれたのか、海苔が繁茂するようになった。春先、海がしけると、それが沿岸に流れてくる。大人も子どもも競って拾い集めた。

3枚目は寿都鉄道の車内である。黒松内と寿都を結んでいた小さな私鉄だが、地域にとっては重要な足だった。掛川さんも伊達市から寿都に撮影に訪れるたび、乗っていたにちがいない。眠りこける人や雑誌を読む人たちの様子がよく分かる。

4枚目は波打ち際に立つ不思議な木柱を写している。ニシン全盛期、すこしでも土地を広げるため、漁民たちは海に目を向けた。岩を穿ち、柱を立て、船着き場や倉庫、干場を作った。ニシンが去ると、柱は朽ち果てるに任された。掛川さんは「ニシン漁の墓標」とそれを呼んだ。

これらの写真はいずれも歴史的な価値をもつ。寿都小運動会は今も続いているが、土塁跡の観客席は1970年で終わった。春先に海苔が流れてくることもなくなった。寿都鉄道は1968年で営業を休止した。ニシン漁の墓標はさらに朽ちた。

掛川さんが寿都で撮った写真はほかにもあるのではないか。あるなら見せてもらえないか。フィルムを管理する掛川源一郎写真委員会代表の小室治夫さんに問い合わせ、許可をいただいた私は2020年、8000本のモノクロフィルムと対峙した。掛川さんは几帳面な人で、ほとんどのフィルムに撮影年月日と撮影地を書いている。それを手がかりに、寿都で撮影したフィルムを探し、スキャナーでデジタル現像作業を進めた。港で作業する漁師やイカを干す女性、駅で列車を待つ行商人、ラーメン屋の店主、薪運びをする人たちなど、1950年代から80年代にかけての写真が次々見つかった。これまで、発表されたことのない作品ばかりである。50枚を選び、私の著作『続寿都歴史写真集』(2021年)に「掛川源一郎が見た寿都」と題して、掲載することにした。しかし、ただ写真を並べる真似はしたくない。

町民や元町民に写真を見せ回ると、「◯◯さんだ。懐かしい」「この店は知っている」「昔は馬が道を歩いていたね」などと話が盛り上がる。人をたどるうち、貫禄のあるドンザ姿で漁港に立つ男性の孫が見つかった。「うちのじいさんだわ。まちがいない」。大漁場の船頭の晩年の姿だった。イカ干しの写真を見た人は、昔は交通が不便だったため、生での出荷が難しく、ほとんどがスルメに加工されていたと教えてくれた。寿都鉄道の客車内の写真を資料写真と見比べることで客車番号を特定できた。聞き取り調査と資料調査の成果を解説に書き込んだ。それが、撮影した掛川さんへの礼儀だ。

『続寿都歴史写真集』の掛川さんの写真は評判を呼んだ。雑誌『BYWAY後志』の編集事務局、久須美英男さんと相談し、同誌でも掛川写真を特集することにした。今度は後志地方全域の写真をデジタル現像した。第25号で岩内町、第26号で積丹半島、第27号で島牧村の写真を紹介した。島牧村の写真の解説は私が引き受けた。寿都と同様、地元の人たちに写真を見せると、人の名前や昔の思い出がつぎつぎ飛び出した。

人を撮ること、社会を撮ることを掛川さんが意識されていたのは間違いない。一方、自身の作品が将来、このような形で利用されることを想像していたのかどうかは分からない。しかし、1930年代から2000年代までの70年以上にわたる作品群は、その時代を捉えた歴史資料である。掛川さんの著作は『gen』のほか、『若きウタリに』『バチラー八重子の生涯』『大地に生きる 北海道の沖縄村』『フゴッペ洞窟』『有珠山噴火の軌跡』などがある。しかし、モノクロフィルムを調査し、また、その後、カラーフィルムやビンテージアルバムなどにも触れた私が見るところ、どこにも発表されていない写真が文字通り、山のように残されている。伊達から遠く離れた根室市や別海町の写真もある。利尻・礼文・天売・焼尻・奥尻という北海道の全有人島の写真も確認できる。道内全市町村に足を伸ばされたのではないか。

掛川さんの残したすべての写真をデジタル現像し、地域別に分類し、各地で聞き取りに歩けば、何冊もの写真集を作れるにちがいない。『掛川源一郎が見た〇〇地方』と名付けて北海道14地方の写真集を作りたい、または『掛川源一郎が写した漁村』『掛川源一郎が写した農村』『掛川源一郎が写した子どもたち』といったテーマ別写真集を作りたい、と構想は浮かぶのだが、実現化させられるかどうかは話が別だ。1950年代以前の写真は、今のうちに取材しなければ、間に合わない。時間との戦いだが、そもそも実現可能な構想なのだろうか。膨大な作品を前に途方に暮れる。