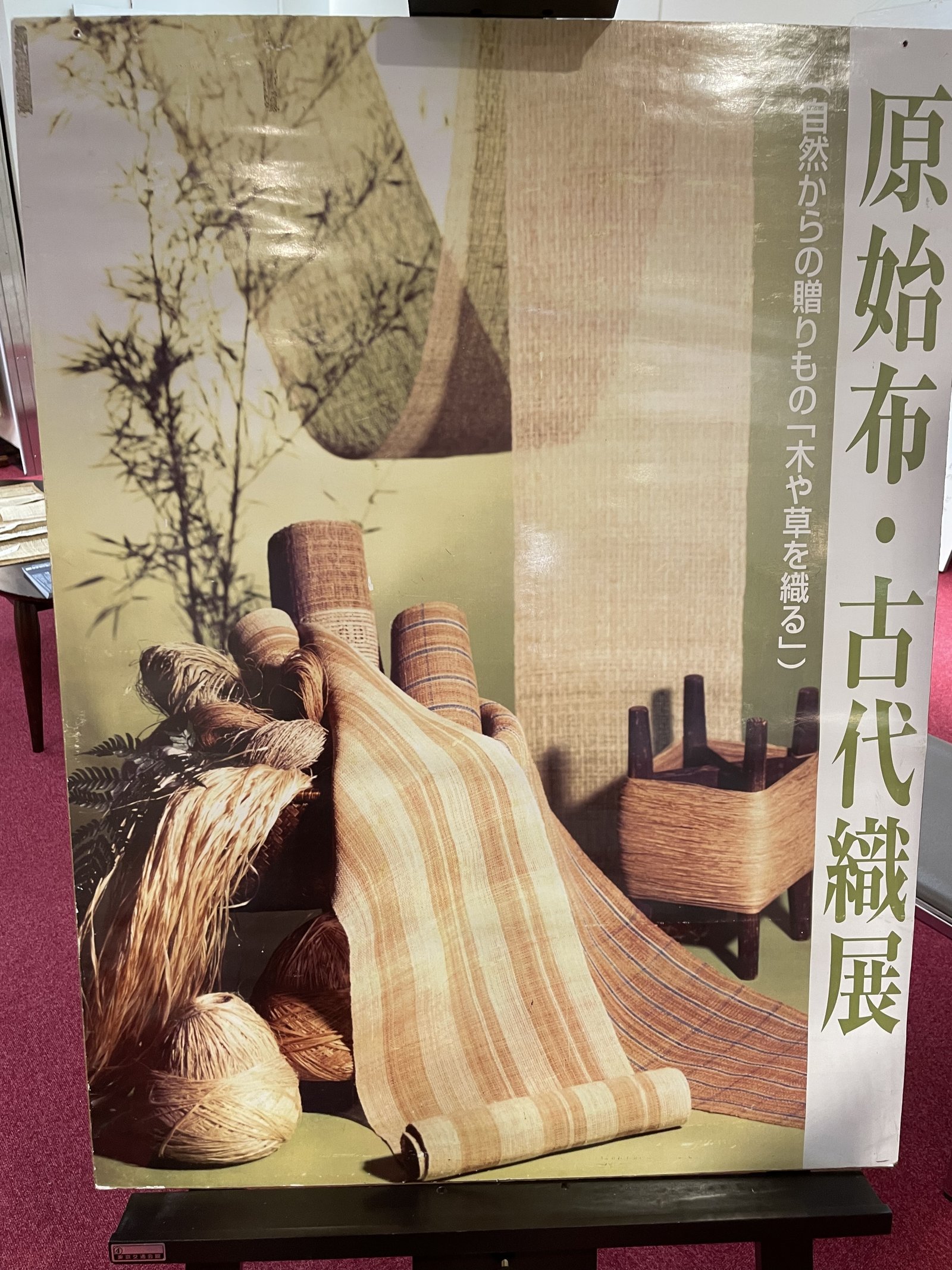

原始布・古代織展

榀布(しなふ)、藤布(ふじふ)、楮布(こうぞふ)などは、樹皮や草皮を原料として織り上げられ。原始布・古代布とよばれており、その起源は、木綿や絹が使われ始める以前の、縄文弥生時代までさかのぼるといわれているそうです。

榀布(しなふ)、藤布(ふじふ)、楮布(こうぞふ)などは、樹皮や草皮を原料として織り上げられ。原始布・古代布とよばれており、その起源は、木綿や絹が使われ始める以前の、縄文弥生時代までさかのぼるといわれているそうです。 素材による違いを見て触って確かめます。葛布、紙布、ぜんまい布、苧麻(ちょま)布あるいはからむし布、麻布など。手作業で作られた展示品に敬意を表した手書きによるタグが美しいです。

素材による違いを見て触って確かめます。葛布、紙布、ぜんまい布、苧麻(ちょま)布あるいはからむし布、麻布など。手作業で作られた展示品に敬意を表した手書きによるタグが美しいです。 からむし 青苧(あおそ)の標本。古くから植物繊維をとるために栽培されたため、文献上の別名が多く、紵(お)、苧麻(ちょま)、青苧(あおそ)、山紵(やまお)、真麻(まお)、苧麻(まお)などがある。 (Wikipediaより)。

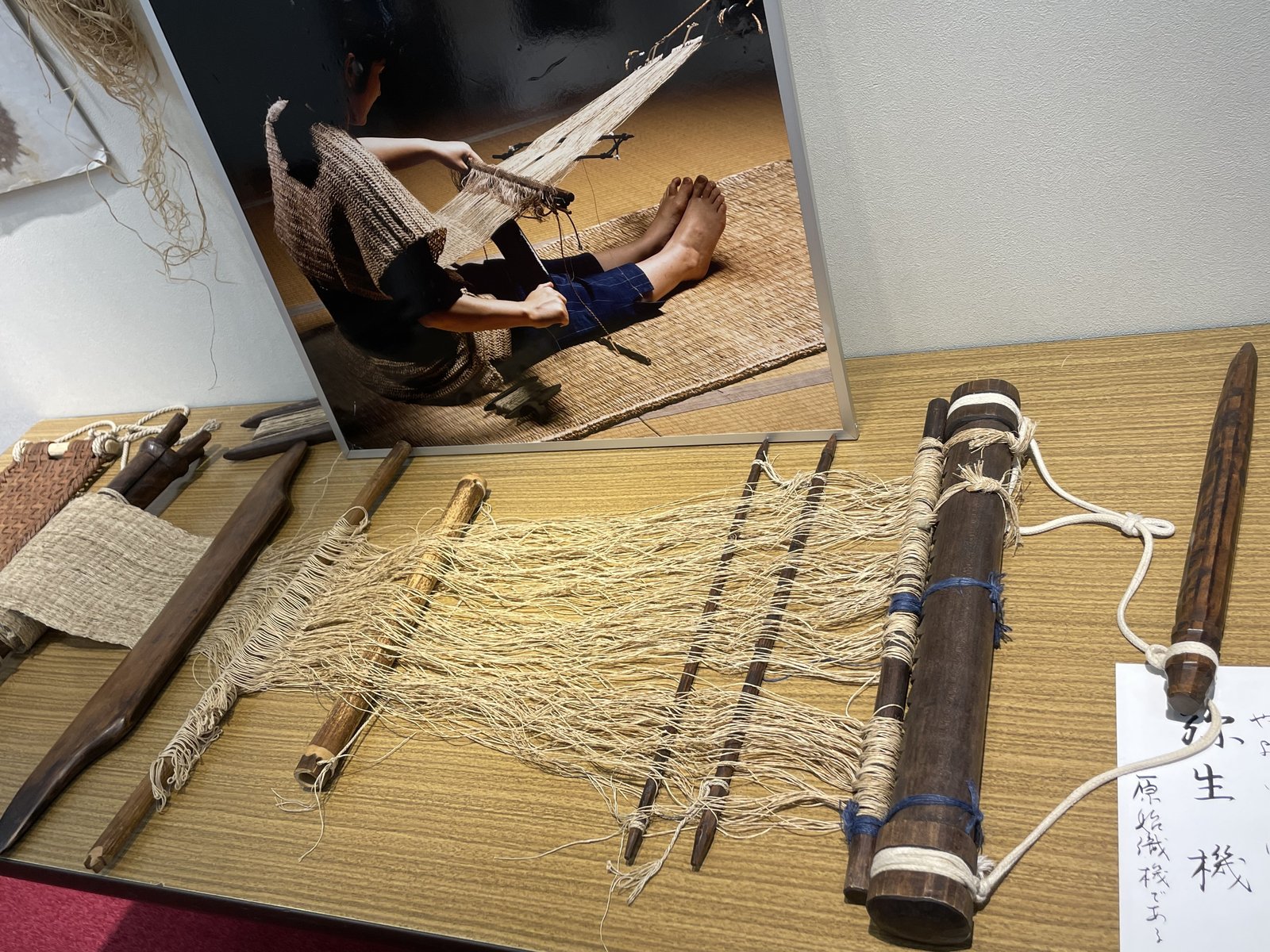

からむし 青苧(あおそ)の標本。古くから植物繊維をとるために栽培されたため、文献上の別名が多く、紵(お)、苧麻(ちょま)、青苧(あおそ)、山紵(やまお)、真麻(まお)、苧麻(まお)などがある。 (Wikipediaより)。 弥生時代の機織り機

弥生時代の機織り機 麻♪

麻♪ 葛

葛 楮(こうぞ) 葉の形が桑に似ていると思いました

楮(こうぞ) 葉の形が桑に似ていると思いました 蕁麻(いらくさ) イラクサといえば遠くアンデルセンの「白鳥の王子」を思い出します。魔法で白鳥にされた兄さんたちを救うためトゲだらけのイラクサを摘み、足で踏んで糸をとり、一人一人に服を編むのです。刺草(いらくさ)という書き方もしっくりきます。

蕁麻(いらくさ) イラクサといえば遠くアンデルセンの「白鳥の王子」を思い出します。魔法で白鳥にされた兄さんたちを救うためトゲだらけのイラクサを摘み、足で踏んで糸をとり、一人一人に服を編むのです。刺草(いらくさ)という書き方もしっくりきます。

左手前のものは「榀(しな)に麻の縞入れ 昔敷物に用いたと思われる」とあります。真ん中の帯は縦糸に反故紙が使われており、横糸を工夫してかみが目立たないようになっている模様。

左手前のものは「榀(しな)に麻の縞入れ 昔敷物に用いたと思われる」とあります。真ん中の帯は縦糸に反故紙が使われており、横糸を工夫してかみが目立たないようになっている模様。 左のかばん、袋物は縄文時代の手法でつくられています

左のかばん、袋物は縄文時代の手法でつくられています 夏物に決まっているとも言えるけれど、この存在感の使いみちは使い手によるとも考えられる。

夏物に決まっているとも言えるけれど、この存在感の使いみちは使い手によるとも考えられる。 横糸をいちいち素材を切り替えて織ってある帯。この織のできる方はもういないのだとか。

横糸をいちいち素材を切り替えて織ってある帯。この織のできる方はもういないのだとか。

矢の差し子が大変スキッと力強い麻ののれん

矢の差し子が大変スキッと力強い麻ののれん 麻布に刺し子の帯。こちらは現代の作品ですが、そもそも刺子は綿以前に麻布に行ったもの

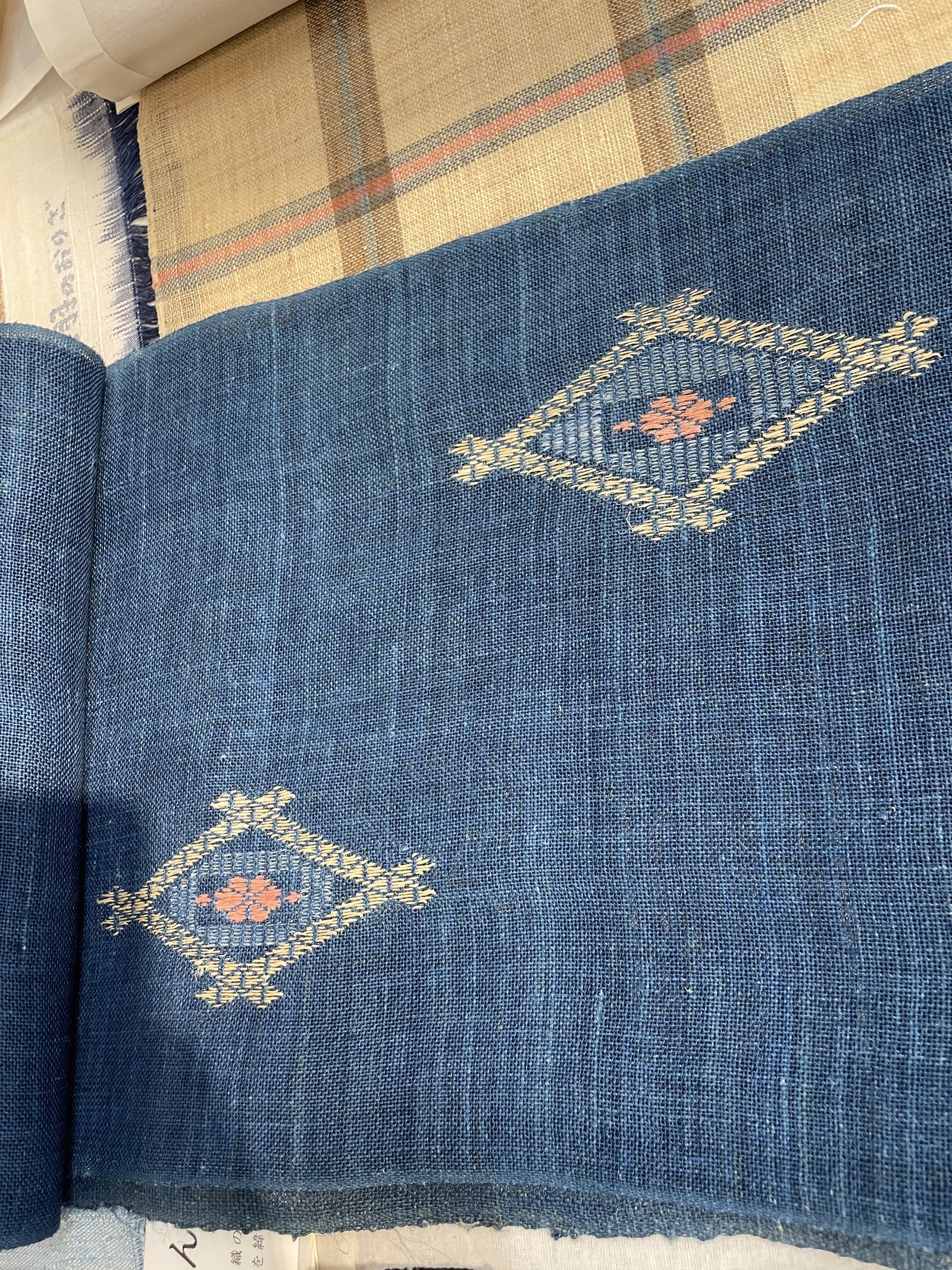

麻布に刺し子の帯。こちらは現代の作品ですが、そもそも刺子は綿以前に麻布に行ったもの また違う色の紺地に菱形の刺子、真ん中は紅花。

また違う色の紺地に菱形の刺子、真ん中は紅花。