自然農との出会いがトリガーになって、地方移住を決意したピアニストのこと episode9【生まれるまえから“究極の音楽”に親しんできたわたしたち】

ゾルターン・コダーイ

1882年ハンガリーに生まれた作曲家であり、

民俗音楽者、教育家、哲学者です。

*前回のお話はこちら⤵︎

“音楽は、すべての人のもの” (by コダーイ)

…なんて美しいことばでしょう!

クラシック音楽のファンには自ら“マニア”と称する

熱心な方も、多くいらっしゃいます。

一方、クラシック音楽に親しみを寄せてくださりつつも

「わたしはゲイジュツのことはわからないから…」

「クラシックは“シロウト”なので…」

と、手を横に振られてしまうことも少なくありません。

わからない…?

シロウト…?

そんな言葉を耳にするたび

クラシック音楽も、ほかの音楽同様

自由に感じたり味わったりして楽しめばいいだけで

“わかる”かどうかなんて、関係ないのになぁ。。

クラシックは“シロウト”じゃない、“クロウト”にしか

楽しめないものだと思われているのかなぁ。。

と、淋しい気持ちになっていました。

でも、本来

音楽は、すべての人のもの な、はず。。

もし、そうなふうにお感じになる方が多いとするなら

それはわれわれクラシックの演奏家、音楽教育者の

責任なのではないか。

母語が教えてくれるもの、そして“お母さんの音楽”

コダーイは、

音楽とともに幸せな人生を送るには

まず、母語による音楽…それも、

たいそうなゲイジュツ音楽ではなく、

人々の営みから自然に生まれ、育まれた

民謡やわらべうたに触れ、

たっぷりとそれを歌い、あそび、親しむことが

とても大切なのだ、と語りました。

じつは、お母さんのお腹のなかにいるときから

私たちの音楽体験ははじまっています。

「胎教コンサートとかのこと?」

いいえ。

わざわざ音楽を聴くまでもなく

お母さんの心臓が絶え間なくきざむ三拍子の鼓動

血液の流れる音やお母さんの声、、、

それらは美しい音楽のように、

ちゃーんと赤ちゃん👶に届いています。

それは“音楽のように”というよりも“音楽そのもの”!

私たちは、まずはお母さんの体内で音楽を楽しみ、

生まれてからは、母語を発することから

ことばのリズムやイントネーションを楽しみ、

呼びかけや、遊びのなかからさらに

言葉をメロディーにすることを楽しみます。

替え歌、遊び歌、からかい歌、子守唄、、、

そうなのです!

私たちは、日常のなかで

知らず知らず音楽に触れ、

音楽、歌とともに生きているのです。

「いただきます!」=タタタタタン (♫♫♩)

「さよーなら」 =タタータタン

「あーそーぼ!」 =タータータン

声をあわせるとき、お友だちを呼ぶとき、

私たちは何気なくリズムをつけ、声の調子を整えます。

そうやって、私たちの音楽のセンス、能力は

自国の言葉に触れることや

身近な遊び、生活のいとなみをとおして

いつのまにか、すくすくと育まれているのです。

人為的に“学ぶ”とか“身につける”といった

化学肥料を必要ともせず、自然に。。

おかれた環境に寄り添っていきる

小さなうちに外国のうたを覚えさせるよりも

たっぷりと母語を楽しみ、リズムを味わったほうが

言語の能力も音楽のセンスも、がぜん身につくもの。

、、たとえば、、

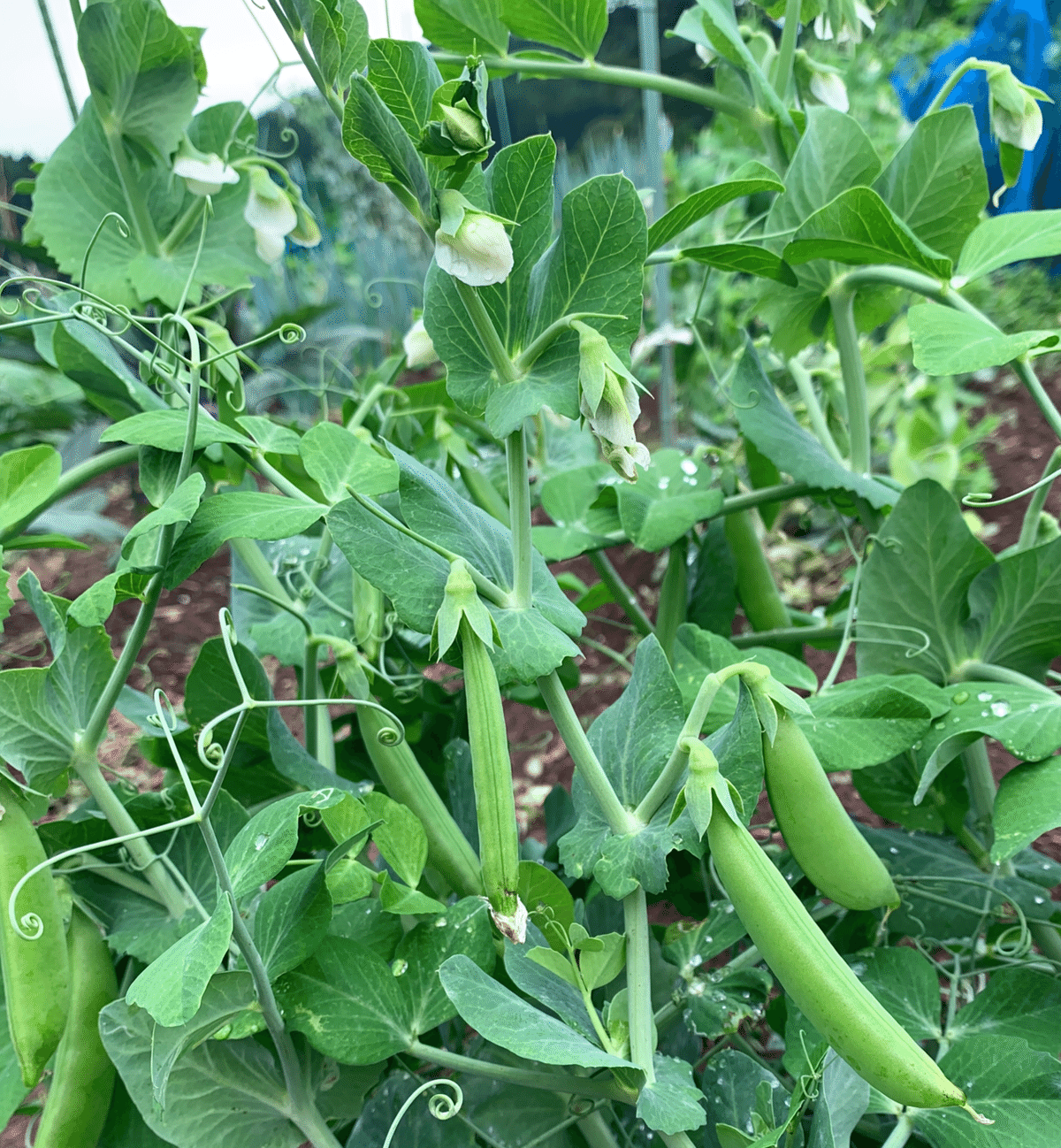

その土地の気候風土に適応して生きていくためには

そこで昔から伝わる食生活にそうことが望ましい…と

よく言われますよね。

また、その土地でよく収穫される海産物や農作物が

地酒とよく合うのも、もっともなことです。

人間だって、生きものです。

おかれた環境に寄り添っていきることや

ご先祖さまからいただいた遺伝子に感謝して

授かったセンスや個性を伸ばし、それを発揮するのは

何より大切なことではないでしょうか。

音楽は、私たちひとりひとりの多様さと個性…

その両方を受け入れ、それらを溶けあわせ、

すてきな化学反応を生むための

すぐれたツールでもあるのです。

そんな音楽の“にない手”であるならば

こんなに幸せなことはない…そう思う一方で

かつてコンクールに抱いていた違和感のようなものが

ふたたび、芽を出してきたのです。

違和感から見いだした方向性

“どうしてクラシックの演奏家は、大切なお客さまよりきれいなドレスを着てステージの上にあがり、さらにスポットライトまで浴びるの?

どうして無言でお辞儀をして、演奏して、ただ帰っていくの?”

幼いころから、それあたりまえと、受け止めてきた

今日のクラシックのコンサートスタイルに抱いた

自分でもおかしくなるほど子どもじみた疑問でした。

でも、考えるほどにおかしいなぁ、と思うのです。

不自然に感じることや違和感が、つのるのです。

たとえば、ステージ衣装。

ロックやジャズのプレーヤーは

もっとお客さまに近い衣装ですし

さもなければ、ユーミンの衣装のようにド級に独創的。

そこへいくと、われわれは制服のように

男性はタキシードや燕尾服

女性はイブニングドレス

と、ほぼ決まっていて(やっと最近、一部の演奏家が大胆なコスチュームをまとうようになりましたが)

お客さまに近くもなければ、独創的でもありません。

西洋音楽芸術の伝統ということになっているスタイルを

“ふまえて”いるだけです。

また、わたし自身は、かれこれ30年以上前から

自らMCをするトークコンサートを行ってきましたが

「軽くみられるから、やめたほうがいい」

「お客さまは演奏を聴きにきているのであって

ハナシを聴きに来ているのではない」

と、同業者から反対の声をいただきました。

ところが、お客さまからのお声はというと

「トークをきいてより親しみがわいた」

「背景がわかると曲がもっと入ってくる」

など、とても好評なのです…。。

それに、“軽くみられる”という意味もわかりません。

え、“重く”みられるほうがいいってこと?

まるで、

ロックやポップスを“下(軽く?)”にみているような

へんなヒエラルキーを感じてしまうのです。

太古の昔のように

ちょっと楽器や歌が得意な人たちの先導で歌ったり、

みんなで思い思いに何かを鳴らしたり、踊ったり…。

そんな音楽の楽しみが、日常に増えたらいいのに。

そんなことを悶々と考えていたとき心動かされたのが

川口由一さんが提唱された

“耕さず、虫や雑草を嫌わず、農薬・化学肥料を用いない”『自然農』と、

人の汗や土の香りのする

自然農の農作物のような民俗音楽でした。

そして、

音楽とともに歩む幸せな人生のお手伝いをするため、

そして、コダーイの

“音楽は、すべての人のためのもの”を伝えるため、

これからの自分の音楽活動のありかたを

根っこから見直し、かなえていこう‼︎

そう、心に決めたのです。

(episode10につづく)

🌿そんな今回オススメのYouTubeはこちら🌿

🌿鈴木美奈子オフィシャルサイトはこちら🌿