公開講座「協創が促進していくチームが生まれるためのビジョンメイキングとは?」【イベントレポート】

こんにちは、リサーチャーの東南裕美です!

8/19(日)に京都で開催された公開講座「“みんなごと”のまちづくり推進事業活動進化プログラム」にて、代表の安斎とともにゲストとして登壇させていただきました。

「協創が促進していくチームが生まれるためのビジョンメイキングとは?」というテーマで開催された本講座でしたが、わたしたちも「ビジョンメイキング」について明確な答えを持っているわけではありません。

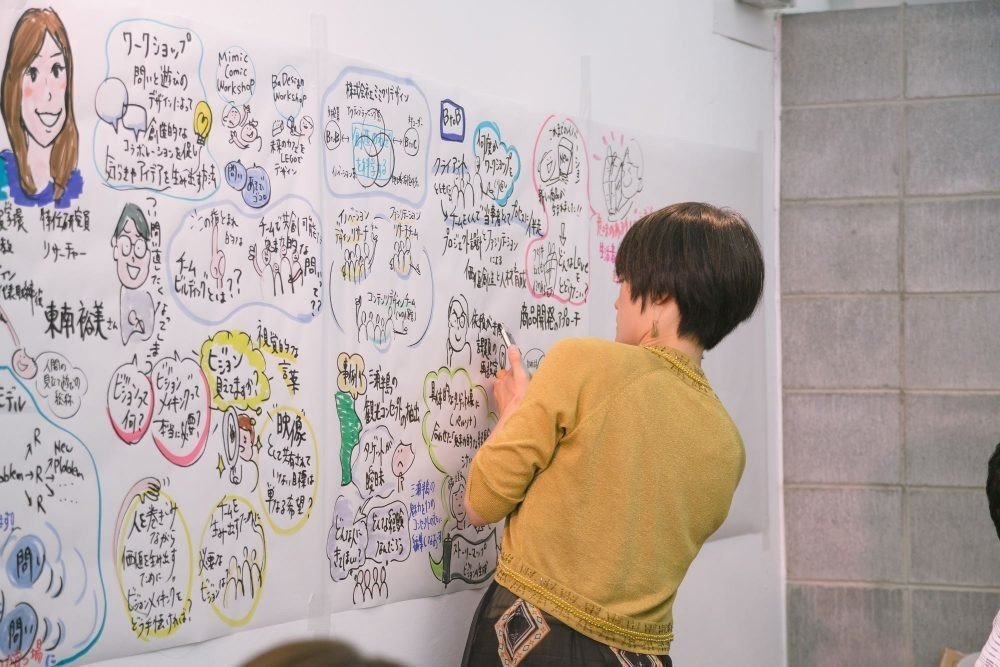

そこで今回は「ミミクリデザインのこれまでの実践・研究・組織づくりの歩み」をあくまで一例としてお話しながらも、「協創が促進していくチームが生まれるためのビジョンメイキング」について、わたしたちの問いを参加者のみなさんにぶつけ、参加者のみなさんからさらに問いを投げ返してもらい、そこからさらに問いを深めていく…というプログラムのもと、参加者一人ひとりに、それぞれの組織にあったビジョンメイキングのやり方について、考えを深めてもらいました。

最初にいくつかの事例をお話させていただいたなかで、参加者のみなさんから最も反応をいただいたのが、「三浦半島の魅力を再定義する」プロジェクトです。

三浦半島プロジェクトでのビジョンメイキング

このプロジェクトは、昨年、京浜急行電鉄さんから「三浦半島に人が来てほしい!」というご相談をいただいたことがきっかけでスタートしました。

現状の課題を整理していく中で、「どんな人に来てほしいのか?」「その人が三浦半島に訪れる経験は、どのような経験なのか?」を解きほぐし、三浦半島の魅力を1つのコンセプトのもとに編集し直すプロジェクトとして進めることが決まりました。

まずは橘久美子と加藤健太という架空の人物像(ペルソナ)をプロジェクトメンバーでつくりあげ、その二人が、三浦半島で魅力的な経験を得るためにはどうしたらいいのか、映像として目に浮かぶようなストーリーを考えていきます。

「こういう体験は久美子にヒットしない」

「この場所は久美子が気に入るはず」

そんなふうに、皆が自然と久美子の視点に立って議論をするようになっていました。

久美子の視点から三浦半島の魅力を問い直した結果、生まれたのが「“あるがまま”を楽しむ」というコンセプトです。

久美子のように、仕事や人間関係に疲れた男女がふと訪れる都会の秘境。

観光地化された鎌倉や箱根のように気張って行くところではない、あるがままの自分でいられる場所。

心を落ち着けて、内省できる。

東京への帰り道に「明日からも頑張ろう」と ポジティブな気持ちにしてくれる。

このように、久美子という個人の視点を通して三浦半島の魅力が再定義され、本プロジェクトのビジョンとなっていました。このほかにもいくつかの事例をご紹介する中で、以下のような問いと仮説を提示させていただきました。

参加者の皆さんから問い2.0をだしてもらう

私たちが掲げた問いをさらに発展させる形として、参加者の皆さんから、ビジョンメイキングにまつわる“問い2.0”を出してもらいました。まずは個々に問いを立ててもらい、その後、数人で集まって問いを設定し直して対話を行いました。

「なぜメンバーでビジョンを統一する必要があるのか?」

「ビジョンを考えることが組織について考えるきっかけになるよね」

「ビジョンの策定プロセスも一緒にするのがよいのでは?」

「不完全なビジョンに魅力を感じて集まって来た人はその後どうなるんだろう?話す時間をとって見える化をすることが大事では?」

など、新たな問いと仮説が発表されていました。

最後にでてきた問い

参加者の皆さんからいただいた問いと仮説をうけて、最後に安斎から「ビジョンが曖昧なままプロジェクトが進んでいくことはよくあって、そんなもやもやした状態でなにかプロジェクトを進めていくには『曖昧さ耐性』が求められるのでは」という仮説が提示されていました。

※曖昧さ耐性についてはこちらの記事をご参照ください。

ご参加いただいたみなさま、ゲストに呼んでくださったまちとしごと総合研究所の東さん、グラフィックレコーディングをしてくださった鈴木さよさんも、ありがとうございました。

より詳細なレポートがこちらにあがっておりますので、興味のある方はこちらの記事もあわせてご覧ください。