さよならの向こうの風景 ---エルガー2番(Vol.4)

古き良き帝国の終わり

2022年9月19日、私はエリザベス女王2世の国葬を見ながら、その荘重な儀典に歴史と伝統を積み重ねた「大英帝国」の厚みを見た思いがした。

それと同時に女王の崩御は子供の頃に住んでいたイギリス領香港で私が眺めてきた古き良き時代、その終わりも感じさせた。

この感慨を100年前のエルガーも感じていたのだろうか。

邂逅と別れ

このYouTube動画はアマチュアのオーケストラであるマグノリア室内管弦楽団の常任指揮者、藤田和宏氏によるエルガー2番の曲目解説である。

コメントによると30分で話すはずだったものが1時間かかることになったこの曲目解説は、エルガー愛に満ちている。

氏はこの交響曲について以下3つの点にまとめられるとのことだ。

・エルガーは真の天才

・フィナーレが一番大事である

・死ぬ前に聴きたい曲のナンバーワン

1時間の説明はさすがに長すぎるとは思うが(笑)、藤田氏はこの曲の内に出会いと別れを見ており、特に彼が一番大事であると強調する第4楽章の解説ではエルガーとエドワード7世の交流に感情を昂らせて、思わず落涙してしまうほどの思い入れの強さが窺われる。

音楽を物語化することは時に音楽の矮小化・単純化へと傾ける危険はあるのだが、一方でこの第4楽章には循環する主題と相まってストーリー性を意識させるものがあると感じている。

そして特にこの4楽章は作曲者自身の自信ある発言や藤田氏のようにエルガーに賛同する指揮者による賛辞も多い。

「本当の音楽は(フィナーレの練習番号)155番以降から始まる」(エルガーがバルビローリに伝えた言葉)

「それまでの50分間は、最後の数分間のためだけにあるのではないかと思う」(大友直人)

指揮者の湯浅(卓雄)氏はこの曲は20世紀の交響曲の最高傑作のひとつとの思い入れを持っている。

このフィナーレはどういう音楽なのかを紐解いてみたいと思う。

高貴さと偉大さ

第4楽章冒頭の第1主題はpp(ピアニシモ)という控えめなデュナーミクで「con dignita威厳(或いは高貴さ)を以て」という指示が付される。この主題は下降音型で構成され、第1楽章のいわゆる「喜びの精霊」モチーフとの関連を感じさせる。

一方、第2主題はff(フォルテシモ)の力強いデュナーミクで「ma dolceしかし優しく」という力強さだけではない嫋やかさも指示している。

この主題はエルガーは自筆楽譜に「Hans himself ハンス、彼自身」と書いており、エルガー作品の演奏に尽力した指揮者ハンス・リヒターを指していると言われている。

付点リズムで上がり下がりの音型がヴァイオリンが良く鳴るG線で弾かれるこの主題は変ホ長調らしい雄渾さを湛えており、柔和な第1主題との対比・コントラストを描いている。

ベルリン・フィルのデジタル・コンサートホールのアーカイブに収められている2009年のキリル・ペトレンコの演奏で興味深いのは、この二つの対比的な主題を描くにあたり、スコアにはないテンポ設定をしている。

そもそもエルガーはこの楽章においては表情記号は多く指示しているが速度に関しては意外と情報が少ない。

それもあってかペトレンコはスコアには一切の指示はないのだが第1主題の提示後の練習番号137番からギアを上げる。そうすることで第2主題に勢いがつくように動的な流動性をもたらしており、この二つの主題のコントラストがより際立つ。

以下のYouTubeはその過程を把握できる。

バレンボイム&ベルリン・シュターツカペレ盤(2017)はテンポの指示をより過剰に読み込んだ。

例えば練習番号142番前の「Grandioso壮大に」は「Largamenteゆったりと遅く」も付され、各小節の4拍目はテヌート(音を十分に伸ばす)が指示されているのに対してバレンボイムは極端にテンポを落として4拍目のテヌートも念を押すようにブレーキをかける。いささか大仰の演奏にはなるがイギリス系の指揮者にはない濃厚な表情を見せる。

受け継ぐ伝統

展開部はハンス・リヒターのテーマである第2主題などを使った細かい装飾性あるフレーズによる対位法的な展開をする。その細かい音ゆえにこの楽章の中でも難易度の高い箇所だ。

そしてその込み入った葛藤の頂点がエルガー2番ファンにはつとに知られるトランペットによるffによる高音の伸ばしである。

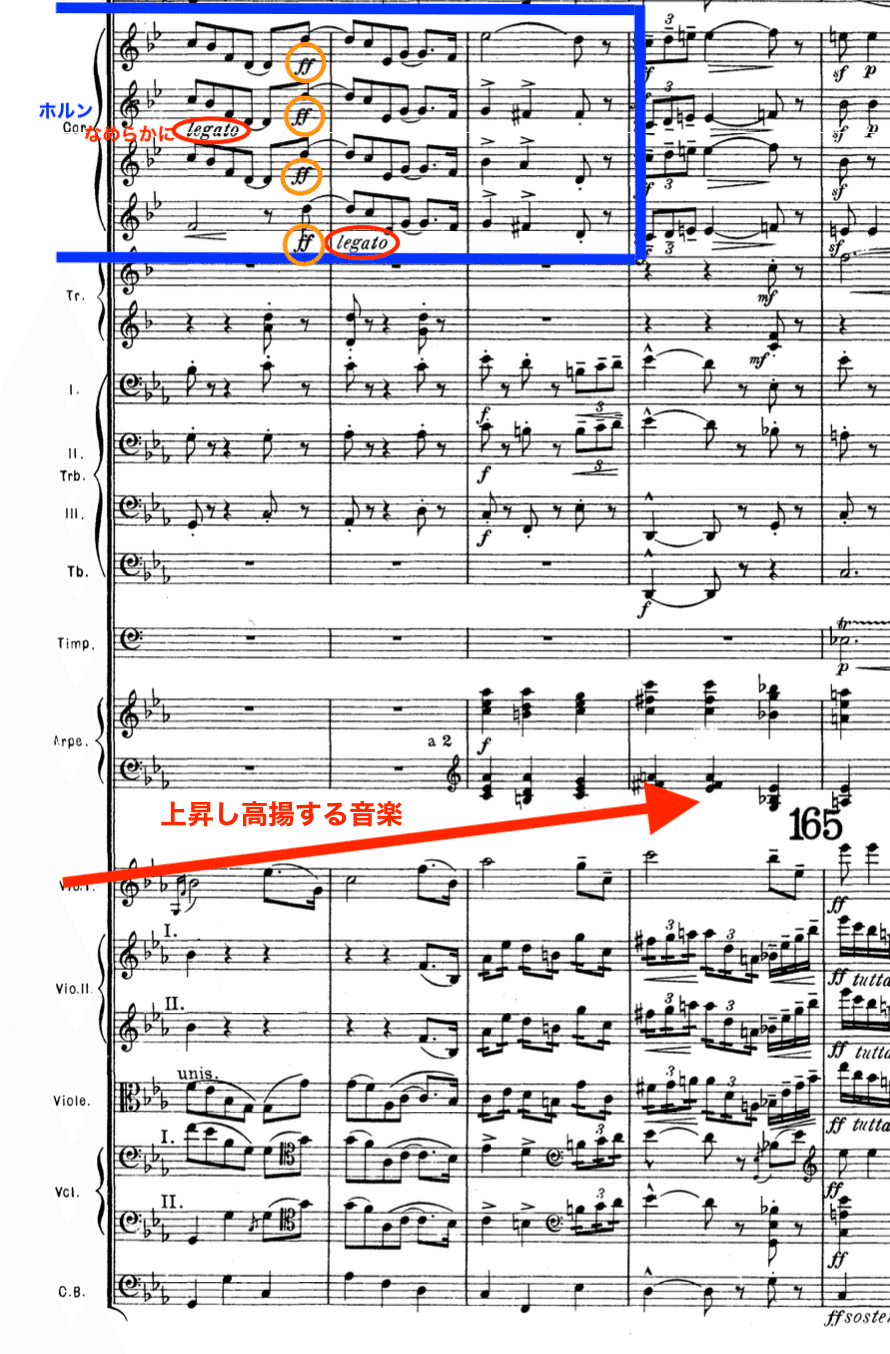

オリジナルのスコアはハイHで伸ばすのは1小節間のみだが、以下の故事により2小節に渡って長く伸ばす慣習がある(上掲の譜例も参照)

イギリス人指揮者の録音は「受け継ぐ伝統」として2小節間伸ばすのが多いのは理解できるが、非イギリス系もこの慣習を履行しているのが多い。

Interestingly, in the gramophone studio the London Symphony Orchestra's first trumpeter, Ernest Hall, held this supreme note longer. When Elgar asked him why he had done it, he said: "I was so pleased to get the note, I didn't like to leave it". Elgar riposted, "I intended to write it so but thought it would be too high to hold". So it became a tradition which every trumpeter would be proud to inherit.

興味深いことに、蓄音機録音スタジオでロンドン交響楽団の初代トランペット奏者アーネスト・ホールがこの高い音をスコアよりも長く保った。エルガーがその理由を尋ねると、彼はこう答えた。「音が出たのがうれしくて、そのままにしておきたくなかったんだ」エルガーは「そう書くつもりだったが、高すぎて持てないだろうと思った」と返した。こうして、トランペット奏者なら誰もが名誉として受け継ぐ伝統となったのである。

万感のクライマックス

筆の高まり

再現部に至り、音楽は提示部を基にしながらより熱気が孕んだオーケストレーションが重ねられる。いよいよ以下のエルガーの自信の言葉が形となって現れてくる。

「本当の音楽は(フィナーレの練習番号)155番以降から始まる」(エルガーがバルビローリに伝えた言葉)

Vol.1でも指摘したやや厚塗りな響きが興奮気味に煽られ、雄渾さ・威厳さを強調するためにホルンによる応答がそれを更に演出する。

以下は再現部でのホルンのリヒター・モチーフに弦のトゥッティが合いの手を打つ。

また私が個人的に好きな練習番号164からの実質2小節間のベースのピッツィカート。それまで重厚な進行を進めていたベースがここでピッツィカートによる飛翔感とも浮遊感とも言える感覚に置き換わる。この閃きは素晴らしい。

指揮者はこの2小節だけ何故ピッツィカートであるかを考えて響かせてほしいものだ。

そしてそのピッツィカートの飛翔が次に来るホルンのffによる感動的なオブリガードに続くという「筆の滑らかさ」!

作曲家はノリに乗っていたのではないかと思えるのほど、めくるめく感情の高揚。

「喜びの精霊」とオルガン

こうして音楽は大きなクライマックスを迎える。

Vol.1で紹介した水越健一氏の「喜びの精霊」が盛大に現れると指摘した箇所である。

(フィナーレ)スコア番号の165番の8小節後で、楽章開始から10分ほどの「喜びの精霊」のテーマが最後に出てきてディミヌエンドする部分。

この階段状に下降する音型は以下によるとエルガーが幼少の頃から頭にあったフレーズだったとあるが、一方で「喜びの精霊」の変容とも取れることはVol.1でも記した通りだ。

Material that was eventually used in the Second Symphony dates back even further, to Elgar's very early years. A little figure of descending steps, first conceived in his childhood, was fashioned into the music for the Second Symphony's closing pages.

第2番で使われた素材は、エルガーの幼少時代にまで遡る。エルガーが幼少の頃に思いついた小さな階段状の音型は第2交響曲のエンディングに使われることになったのである。

この4楽章の下降していくフレーズはAのモチーフ(喜びの精霊)を変容させている箇所といえよう。こうしてエルガーはこのAのモチーフを交響曲全体に張り巡らされながら「喜びとしての精神」を全曲に渡って提示したかったのであろう。

エルガーがこの箇所を強調するために、かなり前の小節から大きなクレッシェンドを形成していることは事実であり、「喜びの精霊」であるか否かは別としてもここが最後のクライマックスには違いないだろう。

実際どの指揮者もここでは大きな弧を描きながらこの下降音型を十分に鳴らしている。

盛大に鳴るといえば、エルガーはこの箇所でオルガンの付加を認めている記録が残っているのだ。

以下はV・ハンドレー&LPO盤(1980)の解説書に依る。

最終楽章でのオルガン使用に関する注釈

1947年5月3日に王立カレッジのオルガンにてボールト卿によって行われた発言(これは後に王立カレッジのオルガン1947-48のカレンダーに掲載された講演)によるとエイドリアン卿は次のことを語った。

「 全音域の頂点(練習番号)165の後の8小節で、 32または64フィートのオルガンペダルを8小節分追加する」

実際にハンドレー盤は練習番号第165番の後の8小節間はオルガンを付加した形で録音されている。

私が確認する限り、オルガンを付加しているのはこの他に2つある。

・C・マッケラス&ロイヤル・フィル盤(1993)

・S・オラモ&ロイヤルストックホルム・フィル盤(2013)

ハンドレーとマッケラスは低音を補強するようにオルガン・ペダルのみの付加のように聴こえるが、オラモは右手の和声も補っていてかなり派手に鳴る。

このオルガン付加はこのクライマックスを強調するための太字処理のようなものだろうが、いささか唐突感は否めず、私個人は大手を振って賛同はできない。

ところで2022年10月にラトル&ロンドン響が来日公演を開催して、川崎と北九州にてこのエルガー2番を披露するが、会場となるミューザ川崎と北九州ソレイユホールは共にパイプオルガンを備えている。

もしかしたら、この両公演でオルガン付きを聴くことができるのだろうか?

さよならの向こうの地平

音楽はいよいよ真のクライマックスに達する。

オルガンの動員すら想定した下降音型のモチーフが次第に収まってくると、拡大された「喜びの精霊」のモチーフを2台のハープが美しく彩り、練習番号170で「piu Lento少し遅く」と沈静化を始めていく。

それまで威厳的で壮大なオーケストレションが鳴っていたものが、気がつけば弦楽器だけ、それも弱音器がついた極めて繊細な音楽となっていく。

特に練習番号170の5小節目の変ホ長調 IV和音が、次の小節でひっそりと差し込まれるヴィオラのD音によって生まれる翳り。

僅かに疼くこの感情が心を揺り動かす。

(2009年ベルリン・フィル定期でのキリル・ペトレンコがヴィオラに向かって静かに目で合図する気持ちはよくわかる)

この静寂は一体何だろう。

亡き人を失った悲しみなのだろうか。

人生の孤独なのだろうか。

そして行き着いた諦観だろうか。

素晴らしいのは、

こうした寂静たる感慨がこの音楽にあることだ。

私はこの一瞬の音に託された感情に巡り会えただけでも、

人生の幸福だと思っている。

エピローグとして

この交響曲は終結音の直前で1楽章冒頭と4楽章第1主題を重ね合わせて、循環的・円環的な終わりを示唆する。思えば「喜びの精霊」は全ての楽章で登場し、その変奏や変容のモチーフが活用されて全曲を構成していた。

悲しみや葛藤を超えて「喜びの精神」がこの交響曲を支配していたのである。

そして、

最後にティンパニのクレッシェンドがffに達した瞬間に変ホ長調の響きを空間に放って終わる。

ここでも2楽章の終結同様に五月雨式に音が減衰するという凝った設計がされている。最終小節で「lunga長く保って」と指示されたフルート、ファゴット、ホルンそして弦楽器は延々と音を伸ばし、それ以外の楽器は1ないし2拍目で終わっている。

彼方の地平に向かって

時代の記憶が消えていくように、

別れを告げていく音。

この項、了