1994年《ばらの騎士》譚(Vol.5.1)---Die Schwäche von allem Zeitlichen限りあるものの弱さ/儚さ

"Jedes Ding hat seine Zeit 何事もそれぞれに相応しい時があるというもの"

3本のDAT

ここに3本のDATテープがある。

1994年の来日公演から暫く経ったある日、知り合いが最終公演10月20日に文化会館の最前列に座って《ばらの騎士》を膝上録音したというテープを見せて、何とも気前よくダビングさせてもらったものである。30年秘匿し続けました笑

ご存じの通り、この来日公演に関しては有名な海賊盤が存在している。現在でもオークションサイトでは高値で取引されている初日10月7日を膝上録音したとされるCDである。

CURTAIN CALL CCCD-1001/3

膝上録音によるもの。

この章以降ではこの初日の海賊盤CDも参考にしつつ、主に最終公演のDAT、そしてその公演に立ち会った私の記憶、これらを照らし合わせながら、10月20日公演(最終公演)クライバーの事実上最後のオペラ上演の誌面的再現を試みたいと思う。

なお、日本公演の《ばらの騎士》に関しては日本ウィーン・フィルハーモニー友の会・会報第27号における室伏博行氏の「1994年ウィーン国立歌劇場日本公演『バラの騎士』リポート」という第一級の史料が存在している。今回の誌面的再現においても氏の詳細なリポートに敬意を表しつつ参考にさせていただく。

室伏博行氏「1994年ウィーン国立歌劇場日本公演『バラの騎士』リポート」

10月20日ウィーン国立歌劇場来日公演《ばらの騎士》

最終公演のデータ

「Richard Strauss 2008 日本リヒャルト・シュトラウス協会年誌」より

指揮: カルロス・クライバー

演出: オットー・シェンク

装置: ルドルフ・ハインリッヒ

衣装: エルニ・クーペルト

照明: ポール・ピアント

合唱指揮: ディートリヒ・ゲルファイデ

陸軍元帥ヴェルデンベルク公爵夫人: フェリシティ・ロット

オクタヴィアン: アンネ・ゾフィー・フォン・オッター

ゾフィー: バーバラ・ボニー

小間物売り: オリヴィエラ・ミリヤコヴィッチ

アンニーナ: マルガリータ・リロヴァ

帽子売り: ロッテ・ライトナー

オックス男爵: クルト・モル

ファーニナル: ゴットフリート・ホルニック

ヴァルザッキ: ハインツ・ツェドニック

ヴェルデンベルク家の家令: ヴァルデマー・クメント

ファーニナル家の家令: フランツ・カーゼマン

公証人: ヴォルフガング・バンクル

歌手: キース・イカイア=バーディ

警官: ペーター・ウィムベルガー

動物売り: ウルリッヒ・グロースルバッチャー

居酒屋の亭主: ヨーゼフ・ホップファーヴィーゼー

管弦楽: ウィーン国立歌劇場管弦楽団

合唱: ウィーン国立歌劇場合唱団

室伏博行氏の目測によると、ピット編成は弦楽12-10-8-6-6の計42名、他は通常の3管編成、打楽器はスコア指定のままとのこと。これは3月のウィーン公演と比較すると弦楽は1プルト減っており、室伏氏は「この人数ならばなんとか文化会館の本来のピットにおさまる」としている。

ピットの中のメンバーは全公演ほとんど変わっておらず、ヴァイオリンのトップはキュッヒル、ゲーデが務めた。これにヴィオラのシュタール、チェロのシャイヴァインと「現代最高の弦楽四重奏団(室伏氏)」がピットに入ったというわけだ。

フルートのトップは初日から3公演まではシュルツ、4公演目からニーダーマイヤー、クラリネットも初日から3公演まではシュミードル、4公演目からオッテンザマーに変わったとのこと。

つまり最終公演はフルートはニーダーマイヤー、クラリネットはオッテンザマーがトップを吹いた。

金管はホルンのみしか室伏氏は言及していないが、ヤネヴィックJr.、トムベックJr.に始まりベテランのヘーグナー、ホルヴァート全6名は全公演皆勤、そしてティンパニもアルトマンが全公演叩いた。

Ein Aufzug 第1幕

前奏曲

「動きをもって激しく」と作曲家が指示したホルンのオクタヴィアン動機の咆哮で始まる1幕前奏曲は、いわば演奏の顔とでもいうべき印象を与える。

咆哮と興奮、沈静と諦観の対照的な音楽は指揮者の采配を測るリトマス紙のようだ。

3月ウィーン公演の映像でも気づいていたが、クライバーはアウフタクトで始まるホルンをかつてのような一投のもとに勢いのまま吹かせず、スコアの4/4拍子通りに棒を刻み、丸みを帯びて燻んだウィンナホルンの音色がその4つ振りに沿って気持ち少しゆったりと響く。

ピットのせいかホルンよりデュナミークが大きい冒頭低弦のffのピッツィカートも意外に響かず、よく言えば大人な格調だが、落ち着きを払い過ぎる冒頭と感じた。

一方で練習番号3の前で朝の鳥の囀りが聴こえる中、スコアにはアッチェレランドの指示はまだないのだが、クライバーはここから加速を開始して、有名な腕ぐるぐる廻してホルンの絶頂へと導いていくのはトウキョウでも見られた光景で、音楽の感興に沿って激しい高揚感をもたらす辺り、いかにもクライバーらしいと溜飲を下げたものだ。

そして「愛の動機」が奏でられる19小節目からの一糸乱れぬ整然としたアンサンブルとp(ピアノ)どころかppのような弱音、そして時にウィーン風なポルタメントを絶妙にかける辺りは、晩年のクライバー&ウィーンが示す《ばらの騎士》の醍醐味と言ってよかった。

「愛の交歓」の終わり

1幕といえば元帥夫人のモノローグが重要なのは先刻承知であるが、第1場の「朝食のワルツ」の下りは一見朗らかで明るい音楽だが「終わりの始まり」という点で注目すべきであり、クライバーもそれを見据えた音楽づくりがあるように思える。

構ってくるオクタヴィアンをあしらうマルシャリンの「哲学者ぶらないで(面倒言わないで)」の後に朝食を促すこともあって「それぞれに相応しい時がある」と語るが、これは「二人の愛にも潮時がある」という意味においての「諦めの動機」のわずかな翳りが生きてくる音楽だ。

そして愛の調性であるホ長調もここで終わってしまうのも意味深い。

しかしクライバーは最後の「愛の交歓」を強調すべく、朝食のワルツに続くお互いの名前を呼び合うイ長調の音楽で、弦楽器による「情熱の動機」の応酬をピットから漏れんばかりにクレッシェンドをかけて煽る。普通の指揮者ならば一通りの演奏で流す箇所だけに、私は強く記憶に残っている箇所のひとつだ。

1幕のカット

カルロス・クライバーは器楽音楽に対しては原典(オリジナル)を読み返す、スコアへの見直しに強い関心がある一方で、オペラに関しては劇場や本番における実情をよく理解している叩き上げらしく、スコアのカットには柔軟である。

《ばらの騎士》においても慣習的なカットを常に採用している。

1994年来日公演でも1幕ではその習慣的なカットに倣い、オックス、元帥夫人、オクタヴィアンの三重唱で165小節のカットを実施している。これは多くの指揮者も実施している箇所(カット小節数も同じ)でもある。

・練習番号161番〜170の前2小節までの59小節間

・練習番号171番前2小節から187番の前3小節までの106小節間

元帥夫人のモノローグ

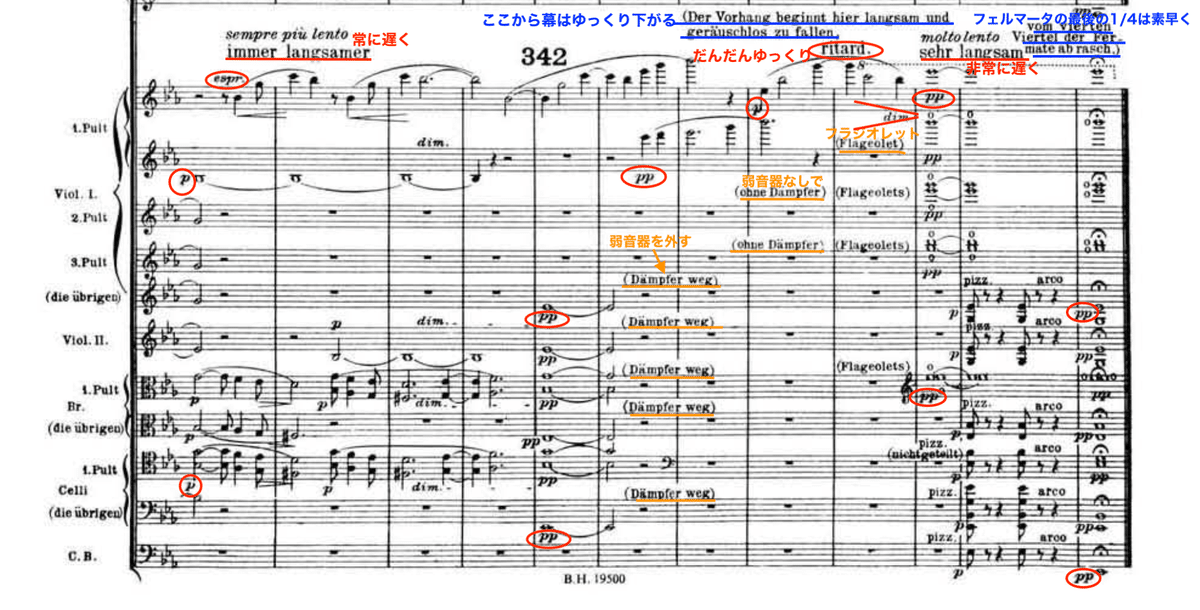

クライバーはこのモノローグでは台詞を「喋る」かのような流麗な運びで描く。また元帥夫人(F・ロット)の言葉のニュアンスを最大限に際立たせるために伴奏は繊細極める弱音を基調とするのだが、スコアに書かれている細かい指示の再現度も非常に高い。

例えばホフマンスタールのポイントになる言葉に対して、クライバーはsfzの苦味あるアクセントやウィーン風の憂愁なポルタメントを掛け、時にはスコアには指示ないが台詞の意味を察してテンポを緩める。

特に後者だと例えば元帥夫人の無常観に満ちた「時が流れるのが聞こえる」に対してゆっくりテンポを落としながら伴奏にポルタメントが掛けて深い憂愁と諦念を感じさせる。

そして今でも記憶として残っているのが、元帥夫人がオクタヴィアンはいずれ他の人を選ぶだろうと語る下りで、「若く美しい人=ゾフィー」の暗示で、作曲家の指示「すこしためらって」を考慮に入れつつテンポを緩めて、ゾフィーの調性であるト長調の転調を強く印象づけていたことである。

そして1幕の幕切れ。

この最後はpp(ピアニシモ)が基調の指示だが、それ以上に繊細で透明な弱音によるヴァイオリン・ソロが聴こえ、固唾を飲むような緊張感があったのを覚えている。

「第1幕の最後、弦の信じられないようなピアニシモの深いため息に、こちらも息の根をとめられてしまったような錯覚と陶酔に襲われてしまう。」

「最初の頂点は1幕の幕切れ。歌とオケとが完全に一体となった絹のような最弱音の中に、夫人の心の全てが余す所なく表現し尽くされ、満場、ただ息を潜めて聴き惚れるのみ。」

こうしてロット演じる元帥夫人は眺めていた手鏡を化粧台に伏せて、ヴァイオリンソロの楚々として深い憂いに満ちた響きの中、幕となる。

次回、2幕へ続く。

この項、了