へたのよこずき(木工作編)

これも、かれこれ50年近く細々と作っています。

一番最初に作ったのは多分、小学生の頃飼ってた鶏の小屋とか自室のベンチとか。

高校生の頃は自室にオーディオ棚付きのクローゼットや本棚、ファングルでロフトとか作っていました。大型犬飼ってたので、サークル付き犬小屋とかも。大昔ウッドデッキやフェンスも作ったなあ。

市販の物は自分の欲しいサイズが無いし、用途に合わせたぴったりサイズで作った方が早いし楽しいので、自室の家具類はほぼ手作りです。

木で何か作る時は、後から何か別の物に作り変えられるようにボンドの使用は必要最小限にしています。

本棚、ベッド、机、・・・と、材料を再利用して色々形を変えています。釘やネジの穴とか、沢山残っているのもまた思い出としてあえて残したり。

こっちの人達は、バーンウッドといって古い納屋を壊して再利用した木材とか好きで、私もそういうのはいいなと思います。

全部自己流なので、適当です。あー・・とか思っても突っ込みは無しでお願いします。

↓大昔の個人サイトからコピペ。星の数は難易度です。ほんのりニューエイジ。

(2013年2月17日)

突然、何か無性に彫りたくなる時があります。

こっちの彫刻刀はまるでダメなので、勿論日本製。(安いやつだけど、アメリカのに比べると100倍いい)

勿論、ノミとかカンナとかも持参。

↓せっかちなので、ビットをいちいち交換しなくて済むようにドリルは2つ使います。穴あけ用とネジ回し用。

(2013年2月18日)

今日のプロジェクト。夫の新しいコンピューターモニター用の台を作る事。

やっぱり私に回ってきました。

アメリカの電動工具は、だいたいが(自分にとっては)あり得ないほど大きくて重くて使いにくいです。(BOSHはドイツだけど)

この日立の電気ドリルは、まあまあコンパクトで軽いので、使いやすいです。

(2013年2月20日)

2002年の4月にミネソタに引っ越してきて、最初の年はタウンホームに住んでました。

仮の住まいだし、とりあえず靴をちょい置きする棚を・・と、手持ちの材料で簡単に作ったこれ。

新しい家に引っ越したら、バラせるように板とワッシャーと紐だけで作った簡易靴棚。

あれから13年、未だにガレージで現役で活躍しております。ちゃんとした靴箱よりもむしろこっちが便利。

考えてみると、私の人生、こんなんばっかです。

とりあえず・・でやっつけで作った物の方が何年も活躍するパターン。

こんなことなら、最初からちゃんとしたのを作ればいいのに。

紐の長さとか揃ってないし、微妙にたわんできてるので、見るたびに気になるけど、バラして作り直すのも面倒なので結局このまま一生使いそうな予感です。

(2013年2月22日)

夫のモニター台を作ったついでに、自室の本棚作り。幅76センチ、高さ160センチ、奥行19センチ。(予定)

寒いので、室内でノコ引いてます。切り口にサンドペーパーがけ。サンドペーパーは、夫が職場からじゃんじゃか買ってきてくれるので、ほぼ全サイズ豊富に取り揃えております。

室内で作ってるのが夫にばれないように、こまめに掃除機で吸いながらの作業です。

↓

途中経過。下の段ほぼ完成。後は上の段と背板。

↓

自分の部屋に置いてみた。上段の棚板と背板を付けたら、一応完成。気が向いたら色塗ります。まあ、白木のままでもいっか。

(2013年10月28日)

息子が小さい頃に上で跳ねて底が抜けたソファ。

捨てようかとも思ったんだけど、とりあえず修理することにしました。5千ドル位したし、ウール張りなので。

こういう作業は、夫と一緒だと120%ケンカになる(私がムキーとなる)ので、いない所で。それに1人でやった方が断然早いもん。

・・と始めたところ、マイクの電動ドリルが充電されてない!有り得ない!(私の電動ドリルドライバーは、コンパクトなのでトルクが足りない。でもいつでもスタンバイオッケーなように充電されてる。)

というわけで今充電待ちです。

(2014年5月23日)

今日のプロジェクト、本棚作り。

私の部屋があまりにも酷くなってきたので、今大改装中です。

今回はズルして市販の棚板を買ってきました。ホームセンターから木材買って来てもいいんだけど、サンダーかけたり長さを揃えて切ったりと、手間と時間がかかるので。これだと、もう切ってあるので、あっという間に出来ます。

今日は息子がいるので、朝のうちにちゃっちゃと済ませてネイチャーセンターへ連れて行ってきます。

↑あともうちょい、という所で、まさかの電池切れ(電動ドリル)。

充電の間、息子とお茶します。

(2014年10月10日)

今年から、放課後のWoodworking クラスを受けてる息子の作品第1号。

廃材を利用した椅子(T-stool)だそうです。

(2015年6月4日)

今日のプロジェクト。引っ越したら作ってあげると約束してた、息子の部屋の収納ベンチ。下に本を収納します。ストーリータイムのコーナーだそうです。

とりあえず今日はここまで。

合板なのにたわんでるので、歪みを修正せんと。

引き出しはまた今度つくります。

(2015年6月5日)

ニスが乾いたので、とりあえず所定の位置へ。隅っこの散らかってる所、早くなんとかしたい。

(2015年6月9日)

古い家なので、1日一つ何処かしら修理しています。今日は、引っかかってちゃんと閉じないキャビネットドアのカンナがけ。カンナとかノミとか鋸などの刃物は日本から持ってきたのが断然使いやすいです。

この年代に建てられた家は造りがいいので、メンテナンスをきちんとすれば、本当に住みやすいです。このキャビネットも、ペンキで塗りつぶされてたので分からなかったけど、削ってみたらいい杉材使ってました。後ろのディッシュウォッシャーが汚いのは見逃して下さい。

(2017年9月1日)

息子の部屋のロフトベッドの下に収納ベッドを作りました。結構沢山収納出来て部屋がすっきりしましたよ。

本人も気に入ってくれて、上の段よりもよく眠れたそうです。

いつものように、後でバラして他の物に作り変えられるように作っています。

(2018年8月30日)

自室に畳を敷いて床に座る生活をしようかと思いまして、小上がりを作っています。作り方はいつものように適当です。

(2018年9月5日)

自室に畳を敷くプロジェクト進捗状況。

物が多すぎて(主に本)床が見えない状態だったので、とりあえず

1. 机とか本棚とかそのままで小上がりを作り

2. 床下に本とか一気に移動

3. 机と本棚をどけて

4. 畳を置いて出来上がり

という非常に効率の悪い手順でやってます。

いや、先に物をどかせばいいんですけどね、多すぎてそっちの方がめんどくさいのですわ( ・∀・)

(2018年9月9日)

自室の畳エリアがほぼ出来ました。畳マットは17年ものなのでちょっと色褪せてますが。

窓際を板張りにして縁側風にしたので(まだ釘どめしてません)、ここに座って窓の外を眺めながら本を読んだりする予定です。

クイーンサイズベッドと同じサイズに作ったので、陽当たりのいいゲストルームにもなります。但し布団です。

フレームは昨日夫にステインしてもらいました。

↓木工じゃないけど。

(2019年4月2日)

今週のプロジェクト。壁の補修と塗り替え。

地下室のゲストルーム、壁がちょっと驚きのラベンダー色なのですよ。しかも前住んでた人が下処理せずに塗ってるので穴ぼこだらけ。

1枚目は途中経過の写真。パテで釘穴や虫喰い穴を埋めてるところ。上の方にはまだ節穴がいくつか残っています。

とりあえず大きい節穴や欠けは合う形に木を削って補修して、小さい釘穴とかはウッドパテで埋めて、昨日はサンドペーパーかけるところまで終わりました。

今日はやる気が出たらプライマー(下地のペンキ)塗ります。がんばります。古い家なので次々とプロジェクトがあって結構楽しいです。

(2019年4月3日)

昨日プライマー塗ってペンキを買ってきました。地下室なので明るく見えるようにレモンイエロー。

まず第1コート。乾いたらもう一度塗っておしまい。

目視では見逃す塗りムラも、写真だと見つけやすいのでプロセスを写真で確認しながら塗っています。

(2019年4月5日)

結局3回塗りしました。

とりあえず、ラベンダー色だった壁の塗り替えは完了。

木のパネルで出来た壁だけレモンイエローで、あとの三面はクリーム色です。

白いモールディング(巾木)も、汚かったので塗り直しました。

他の壁も釘穴だらけなのですが、あまりにも沢山あるのでぼちぼちいこうかと思います。

↓ほんとはドアを外して作業するのですが、これは(外すのめんどくさかったので)そのままでノブ交換しました。

(2020年3月19日)

今日はドアノブ交換。

古い家なので、あちこち修理が必要なのです。このドアノブはバカになっててパピーがドーンとぶつかって開けられてたのです。いつか修理しないとなーと伸ばし伸ばしにしてたのですが、昨夜ドア開けて部屋に入ってケーブルをかじってしまったので、ようやく重い腰を上げました。

いちばんめんどくさいのが、新しいノブに合わせて穴を開けること。ちょっとだけ小技です。

端材に穴を開けたのをガイドとして使うと(滑らないように滑り止めマットをかませます)、ドアを外さずにそのままドリル出来ます。こちら側半分ドリルして、反対側からも同じ位置にドリルすると、きれいに開けられます。(ドリルが反対側に出る時に板がバキバキになるのを防ぐため)

あとはホールとかの大きさをノミで削って微調整すればオッケー。

↓新しいドアノブに交換しました。

今パピーがいつものようにどっかーんとぶつかって開けようとしたけど開かないので??って顔してました。ふはははは。もう侵入できませんよ(*^∀゚)ъ

(2020年10月13日)

パピーが寝ている隙に。

これからもずっとディスタンスラーニングになりそうなので、息子の机周りを充実させるべく本棚を作ります。今のままだと机の上にごっちゃあ〜っと置いてるので。

とりあえず下準備として、豆カンナで面取りします。

(2020年10月15日)

本棚アップデート。

とりあえず立てかけてこんな感じかなというのを見ています。天板の板はずっと使っているので汚れています(汗

ほとんど家にある端材を使っているので、サイズが足りなかったりするものも多く、テトリスのように色々組み合わせたり補強したり工夫しなくちゃいけないので、結構頭の体操にもなります。今日はここからスタート。

(2020年10月16日)

朝のうちに昨夜測って印をつけておいた材木を切ります。

電動丸鋸も持っているのですが、普段は普通の鋸が好きです。

こちらの鋸は押して切るタイプがスタンダードなのですが、私は使い慣れた引くタイプ(両刃鋸)を各サイズ揃えています。Pull sawと言ってお店で聞くとよいです。

自分の手技だけで(大げさ)いかに直角に真っ直ぐに切ることが出来るのかチャレンジです。

気持ちに迷いがあると切断面に現れるので、雑念の少ない朝のうちに切るとすっきり真っ直ぐ平らな切断面になります。(だから大げさだってば)

鋸台は市販のやつはぐらつくので、椅子を2つ並べて使っています。背もたれに押し当てるようにすればしっかりと固定出来ますよ。豆情報。

今日はここまで。

家事の合間にちまちまと作ってます。

↓木工作じゃなくてダンボール工作

(2021年3月27日)

この前作ったペットボトルの栽培容器を入れる箱を作ってるところ。

ザ・段ボーラー(何でも段ボールで作る人)なので、手持ちの段ボールで適当に。

あとは色塗っておしまい。

↓

(2021年4月14日)

ここへ引っ越して来た時に、息子の木登り用に作った梯子。

もう使わないので、息子の漫画用本棚に作り替えました。

5年以上も雨晒し日ざらしになっていたので、木がいい感じに古ぼけています。厚みが足りない分を同じ材木で付け足した部分との差を見ると、全然違いますね。こういう野ざらしになってた木が好きなんです。

本棚は、梯子みたいに作ってこうやって立てかけるか、横の板を台形にすると地震などでも倒れにくいのでおすすめです。棚部分(梯子と違って、棚板にする部分を柱に直角にします)が斜めなので本も落ちて来にくい。これは二段ベッドの上の段に金具で引っ掛けて立てかけています。

全部漫画なのはスルーして下さい😆

別室の本棚には書籍がぎっしりと詰まってるので、これは漫画専用。

梯子本棚、文庫本とか新書とかもぴったりサイズでじゃんじゃん作っています。今日もこれから作ります。

(2021年4月30日)

今作ってる本棚。家にある端材と安いパイン材なので、材料費は15ドルくらい。

今回はネジは全く使わずにダボだけで組み立てます。見た目がきれいなのと、ダボ穴を開ける練習です。ほんとはホゾ組みの方がいいんだけど、めんどくさいのと難しいのとで中間取ってダボ。

これも少しだけ棚板にアングルついてます。梯子型本棚。本が落ちにくく収まりが良くなります。

ヘッドボードにも使えるように幅は95センチ。

後は天板作って付けてクリアコート塗っておしまい。

(2021年5月4日)

本棚の天板(ちょっとしたサイドテーブルも兼ねている)はパイン材を貼り合わせて。

安いパイン材を使っている、と書いたのは、これです。

材木も、下の方からスタンダード、クオリティ、プレミアム、・・と質によって種類があって、私が使ったのはスタンダード。

何が違うのかというと、スタンダードはご覧の通り節目が多い、汚れや欠けがある、曲がっている、などの見た目もそうですが使いにくい部分なのです。

でもそれを逆手に取ると、こういう木の端っこの部分で表皮が入ってるところって、丸太小屋っぽくて好きなんですよ。しかもこの部分は曲がりの多いスタンダードの中でもまっすぐなんです。(自分調べ)

こうやって材木を貼り合わせて板にすると同じサイズの板を買うよりもずっと更にエコノミカルだし。ここでもダボ使い。

これにサンドペーパーをかけてもっと見た目をきれいにします。

家事の合間の隙間時間にやってるので、少しずつです。

(追記)一応、出来上がりも。ドラえもん用にしました。

斜めから撮影しているので分かりませんが、棚板は青い点線のように傾斜を付けて背板も直角になっています。こうすると本の収まりがいいです。

↓横の板は台形にして、前の辺に対して直角に。こんな感じ。右側が前です。

(2021年6月7日)

週末に出かけた郊外で、ふらりと立ち寄ったアンティークのお店・・というかスリフトストアにて、ふと目についた製図用机。

ちょうど今机を作ろうかと思っていたところで、「買って」と呼びかけられているようないいタイミングだったので買いました(・∀・)

もしこれと同じサイズで作るとして、材料費と比較して格安だったので。これ、15ドルです。

傾ける部分の金具以外は全部木製なので(ベニヤ合板じゃなくソリッドの一枚板、めちゃくちゃ重い)、サンドペーパーかけてクリアコート塗りなおせば充分いけます。

早速天板を外してサンディング・・と思ったらあまりにも暑いので休憩します。

今週のプロジェクトです。

郊外のスリフトストアは、地元の人が使っていて不要になった物を持ち寄るので、そこそこ古くて割と使える物が多いです。(50年代〜70年代とかの家具とかが、作りがしっかりしていて修理すれば長持ちするので好き)

このお店があったのはスウェーデンからの移民の街で、おじいちゃんおばあちゃんの代から使ってたんだろうなという感じのスウェーデンぽい物が沢山あって面白かったです。

(2021年6月9日)

この前の机。

昨日、天板だけせっせとサンドペーパーかけてクリアコート塗って3回繰り返して仕上げました。

脚とかグラグラしてたのと、金具が引っかかってスムーズに天板の上げ下ろしがしにくかった(ドラフティングデスクなので)のも直しました。

早速宿題やってましたよ。

窓辺にあるのは魔除けの桃の木です。

(2022年4月7日)

今取りかかってるプロジェクト。

回転式の靴棚と本棚を作ろうと思っていたところ、近所のスリフトショップ(古物屋)で偶然にも回転式棚を発見。1ドル90セント也。絵皿などを飾る棚ですが、棚板を付ければ本棚に出来そう。

回転部分のハードウェアがプラスチックだったので、先日買った金属製の物と交換してちょっと形と色を変えて作り替えることにしました。

これでまずは試作して、他にもサイズ違いでいくつか作る予定です。

材料は端材を使うので買うのはハードウェアのみです。ちなみにこの回転部分は、お店でレイジースーザン・ハードウェアと言えば通じます。2枚の金属板にベアリングが挟んであります。

お値段は9ドル。本体と合わせて合計11ドル程度です。プライマーとペイントは家に沢山あるのでゼロ。まあ、買っても7ドル程度です。

エコノミカル!

(2022年4月12日)

この前書いた回転式本棚。元々は茶色で棚板無しでした。色を塗り替えて棚板を付けて、こんな感じになりました。くるりと回すと裏側も同じです。小さいスペースで収納力2倍。

(2022年6月5日)

工作メモ

5年前に作った息子のベッド、身長が伸びて使えなくなったので、バラして私の本棚に作りかえ中。

毎年この時期は(何か作りたくてうずうず欲が)我慢できずに木材で何か作っています。自室と息子の部屋はほとんど私の木工作品だらけ。

木で作ると、サイズぴったりに出来るし何度でも作りかえることが出来るし、まあ見栄えを気にしなければ楽しい趣味だと思います。

私は木肌の感じが好きなので、ペイントはせずにオイルかビーズワックス仕上げです。

(2022年6月6日)

園芸用テーブル。

息子のベッドをバラした材木で、私の本棚を作ってまだ材料があったので、ずっと欲しかった園芸用のテーブル(potty bench)を作りました。

2段重ねて天板を置いてあるだけなので、冬はバラしてガレージかスクリーンポーチに移動出来ます。

もしくは、天板をもう一枚作れば庭用ローテーブル2つに変身です。

後はオイルステイン塗って出来上がり。

気が向いたら棚も付けます。

今(2024年7月6日)、下の棚の写真撮ってきました。2年経ってるのでちょっと汚れていい味出しています。古ぼけた感じが好き。うちのカワイコちゃんも映り込んでます。

↓普通の工作

(2023年1月19日)

邪魔にならない縦型のティッシュケースを作ろうかなと、家にあった紙の筒(業務用でかなり頑丈)を鋸で切ってみたら、サイズもぴったり。

布でカバー作る予定だったけど、もうこのままでいいかなという気になってきました。

家中のティッシュケース作ろう。

この形は、縦置きしてもいいし車のカップホルダーに入れてもいいし吊り下げて下向きに取り出してもいいし、場所に応じて応用がきいて便利。

すごく散らかっているのは見逃して下さい。

(2024年7月17日)

今日のプロジェクト、ゴミ箱隠し。

うちのパピー、バスルームが好きなんですよ。

こっちの家はバスルームのドアを開けっぱなしにしているので、油断してるとトイレットペーパーをダーッとリビングルームまで引っ張ってきたりします。引っ張ってこない時は、その場でかじって食べてる。なんか、カジュアルにおやつみたいにトイレットペーパー食べるんですが、おいしいのかな。

まあそれはさておき。

問題は、ゴミ箱。一応スツールの下に隠してはいるんだけど、小さいから目が届くんですよね。ゴミまで持って来られたら困るので、とりあえず家にある端材を使ってキャビネットドアみたいなのを作って隠すことにしました。

ほんとは、モールディング代わりの木材に溝を付けて、そこに板を挟むと横から見ても綺麗に出来るのですが、今回のは表しか見えないので、手抜きです。

ベニヤ板に、切った木材を木工用ボンドで貼ります。釘留めしなくてもボンドって結構強力なので大丈夫。

ベニヤがたわんでいたので、平らになるようにクランプでおさえました。

端材だからネジ穴とかあいてるけど、これはボンド入れてヤスリをかけて目立たなくすることが出来ます。

とりあえず今日はここまで。

(2024年7月22日)

一応ここまで。

このままバスルームに置いても、横の部分は見えないので、これでいいかなと。気が向いたら横にも板を貼ります。

床が汚いのは見逃して下さい。引越してきた時からこうだったので、いつか張り替えたいと思っています。まあ、犬達が汚すので今の所は保留です。

元々あったスツールの前面に板を付けて、裏の三角部分にゴミ箱を置きます。

開いた時に途中で止まるように、ストッパーを付けます。

ワイヤーは、ハードウェアストアで好きな長さだけ計り売りされています。丸いのが付いてるパーツは電気関係の所で買えます。自分で安価で作れますが、cabinet door stoppersとかなんとかで検索したらネットでも買えると思います。

閉じた時にワイヤーが自然にたわむよう、ネジは少し遊びを残してとめます。

前後しますが、板の部分。↓

オイルステインして乾いたらサンドペーパーがけ。ちょっと古ぼけた感じを出しました。左から1回目、2回目、そして仕上がり。

雨続きだったので、数日かかりました。

とりあえず、このプロジェクトはおしまいです。

ついでに。

上に書いたストッパー、他にも応用がきくので結構便利です。

以前、息子のロフトベッドに立てかけてた漫画用の本棚(元は梯子)、今は私の部屋でおやつ&小物置き場に使っています。

この梯子棚の下の方に、ティッシュや目覚まし時計や水などを置けるように端材で作ったお盆みたいな棚を付けていました。

↓これ。

当時はクリンパーを持ってなかったので、コンクリートの上で金槌でガンガン叩いてマイナスドライバーで溝を付けているので、金具が傷だらけです(汗

これのいい所は、角度を自在に変えられること。

ロフトに立てかけていた時は斜めに置いていたので、この棚も水平を取って後方下部の両側に端材を付けて、その上に乗せていました。右上に付いているネジがストッパーです。(斜めにしたら、棚がスウィングしてネジが端材に当たる。)

こうやって壁に沿って垂直に置いても、水平に出来ます。これは、後ろ側を壁にぴたっと付けてその時の端材に乗せてあるだけ。

角度を変えられるスウィング棚なので、場所を変えてもフレキシブルに対応出来ます。

棚板の水平が取りやすいので、釣り棚にこうやってワイヤーを使うと結構便利です。

工夫したらもっとおしゃれな感じに出来るかもしれません。

↓木工じゃないけど

(2024年7月23日)

犬用シートベルトの修理。

うちの犬達、毎日ドッグパークへ連れて行きます。車に乗せる時、安全の為にシートベルトを付けるのですが、パピーの方はまだものすごくハイパーで動き回ったりかじったりするので、シートベルトがこんなことになってしまいます。(左上画像の上の方)

これは何度か修理したのですが、もうここまでワイヤーがぐりんぐりんになってしまったら脚とか挟まって下手すると大怪我しかねないので、新しく作りました。

新バージョンは、

・極太ワイヤーロープ(4mm、ビニールコーティング)

・ショックアブゾーバー

・スイベル

を付けて、より快適で安全な物にしました。

両端のカラビナと車に取り付けるクリップは、元のシートベルトから外して使います。これは、赤ちゃんのカーシートを固定する金具に引っかけるタイプです。

同様に、リードも(歩きながら)かじってすぐダメにするので、ワイヤーロープで自作しています。

(2024年8月4日)

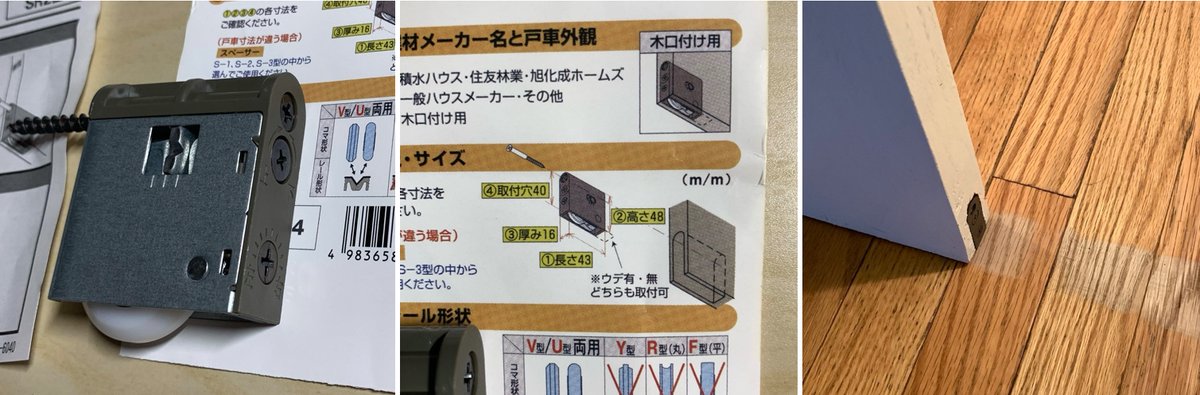

ポケットドアの修理。

この家は60年代に建てられたのですが、こういう、吊り下げるタイプの壁面収納ポケットドアが結構使われています。

このドアを吊り下げている金具が壊れて、ドアを開閉する度に床をこすっていたのです。(右の写真。このレールに引っ掛ける金具が壊れてしまいました。)

修理するためには、ドア周りの壁のモールディングを外してドアを取り出さないといけなくて、結構おおごと&古い金具なので同じ物を見つけるのが大変。

という訳で、ドアは外さずに下に車輪を付けようと色々と考えていました。

で、使ったのが引戸用の車輪。日本から取り寄せました。

軸受がボールベアリングで耐荷重量は一個で20kg。こういうのは、こっちには売ってないし何でも日本製の方が断然作りがいいのです。

ドアはそのままで、一番下を指示通りのサイズでくり抜いて、差し込んでネジ止め。

車輪で支えるので、こっちの方が断然安定します。

あとは、穴をあけた時にはがれたペンキをちょっと塗って、ドアで擦れて傷付いた床をサンドペーパーかけてコーティングしなおせばおしまい。

今日のプロジェクトでした。