今日からできる。小さなホテル・旅館のマーケティングガイド-入門編-

0.想定読者と私について

この記事は、地方のホテルや旅館で働く現場の方々(以下オペレーターと表記)に向けて、マーケティングの基本概念を紹介するものです。現場で日々お客様に向き合う方こそ、マーケティングの知識を持ち、実践することが重要だと考えています。

私は耐久消費財専門の広告制作会社のプランナーを経て、建設業界でBtoBマーケティングに従事した後、2018年に宿泊業界に転職しました。以来、現場での実務とマーケティング活動を並行して行ってきた経験を活かし、現場の視点からマーケティングの重要性を提案しています。

1.なぜ現場のオペレーターがマーケティングを学ぶのか

今までの業界的な傾向でいうと現場の人はあくまでオペレーションに徹して、”目の前のゲストに満足していただく”ことに重きをおいてきたと思います。

ですが、新型コロナウイルスが蔓延し、ホテルや旅館からゲストの客足がなくなった際に多くの方がご自身の仕事に危機感を持ったのではないでしょうか。

今までの"待ち"のスタイルだけでは立ち行かなくなる。その後、市場全体に客足が戻ってきましたが、今度は施設の供給過多で競争が激しくなり、自施設を選んでいただく難易度が大きく上がってきた実感もあるはずです。

現場のオペレーターがマーケティングを学ぶことで、危機を乗り越えるだけでなく、新たな機会を創出し、自施設の成長に貢献できる可能性が広がります。マーケティングを学んでどのように活用できるかは大きく以下の2つがあると思っています。

自社・自施設で活用する

自身のキャリアで活用する

自社・自施設で活用する

あなたは現場の最前線で、フロントに立っていたり、料飲部門として料理やドリンクの提供している、もしくは、星野リゾートの運営スタイルとして有名になったマルチタスクと呼ばれる多機能職種としてさまざまな業務を行なっているかもしれません。

その仕事の中でそれぞれ会社として目標があったり、課題が目に見えている場合があります。その際に有効活用できるのが「マーケティング」です。決して魔法の杖のようなものではありませんが、今までとは違ったアプローチで業務を改善できるはずです。

自身のキャリアで活用する

業務だけではありません。あなた自身のキャリアについても「マーケティング」の知識があり、実践していくことでより良い結果が出る可能性が高まります。私自身も今まで学んだことを実践することにより、素晴らしい仕事と人との出会いがありました。

仕事では自施設が商品ですが、キャリアに関しては自分自身を商品と置き換えてマーケティングを実践します。もちろん違いはあるものの共通点も多く、一つのことを学ぶことで違う領域に応用できるので便利です。

2.マーケティングは何をすることなのか

マーケティングの書籍を読んだことがある方は感じたかもしれませんが、大体使われている言葉が硬いです。認知!とか想起!とか日常生活ではあまり使用しませんよね。だからとっつきにくく、結果としてマーケティングを遠ざけてしまっているのではと思っています。なのでこれから説明する内容もできる限り分かりやすい言葉を選んでいます。

話が少し脱線しますが、私は関西から九州に移住をしたのですが、移住当初に人が私を紹介してくださるときに「マーケティングを専門にされていて…」という言葉を出した途端に「なんだか胡散臭いなぁ」という表情をされたのを覚えています。

ですので、そこから日常生活ではあまりマーケティングという言葉を使わなくなりました。マーケティングはあくまで手段であって、目的達成しやすいコミュニケーションを選択しています。

知覚の法則

難しい言葉は使わない!と言った矢先に知覚の法則ってふざけてんのか!と怒られそうですが、これは『マーケティング22の法則』という本の4章のタイトルなのでご容赦ください。

マーケティングの名著として名高い書籍ですが感銘を受けた文があります。マーケティングが何なのかを包括している内容だと思っているので少し長いですが引用します。

これは商品が悪くても良いという意味ではなく、商品が良くてもそれをお客様に知覚されなければ意味がないということです。ベストな商品はない、つまり誰にとってもベストなホテルや旅館はなく、”その施設”のお客様に良いと思ってもらうために全ての施策、コミュニケーションを行っていきましょうという意味だと解釈しています。

ポイントはいかに知覚してもらうか。ここを大前提にしてこれ以降の内容を書いていきます。

マーケティングを簡単に分解する

マーケティングは、お客様に商品を届けて利益を出すための活動です。基本的には、①知ってもらう、②購入しやすくする、③好きになってもらう、という3つのプロセスに分けられます。

この3つをそれぞれ考えることで、お客様が増えたり、単価を上げたり、購入頻度を増やしていこうということです。

よく「SNSマーケティング」とか「ダイレクトマーケティング」のようにマーケティングの頭に具体的な名称が入っているのを目にしますが、細分化されているぶん、戦術的な内容が多いです。(戦術については追って詳しく説明します)

上記の3つはもっと上流にある内容なので表現の抽象度が高いということは事前にお伝えしておきます。この記事で例えばSNSの具体的な活用方法などは説明しませんのでご了承ください。根本の大切なところを取り扱っています。

知ってもらう

まず、一番大切なのが知ってもらうことです。山奥にポツンと小さなホテルがあるとします。世界に名だたる最高の建築家に設計してもらい、ミシュラン三つ星のシェフが料理長を担い、サービスのスタッフは5ヶ国語話せる方だったとしてもその存在が知られていなければお客様はやってきません。これは極端な例ですが、それほど知られなければ土俵にすら上がれないのです。

知ってもらうためにどんなことができるか考えるのが最初のステップです。新しく開業するホテルはもちろんですが歴史のあるホテルでも、お客様に知っていただく活動は大切です。

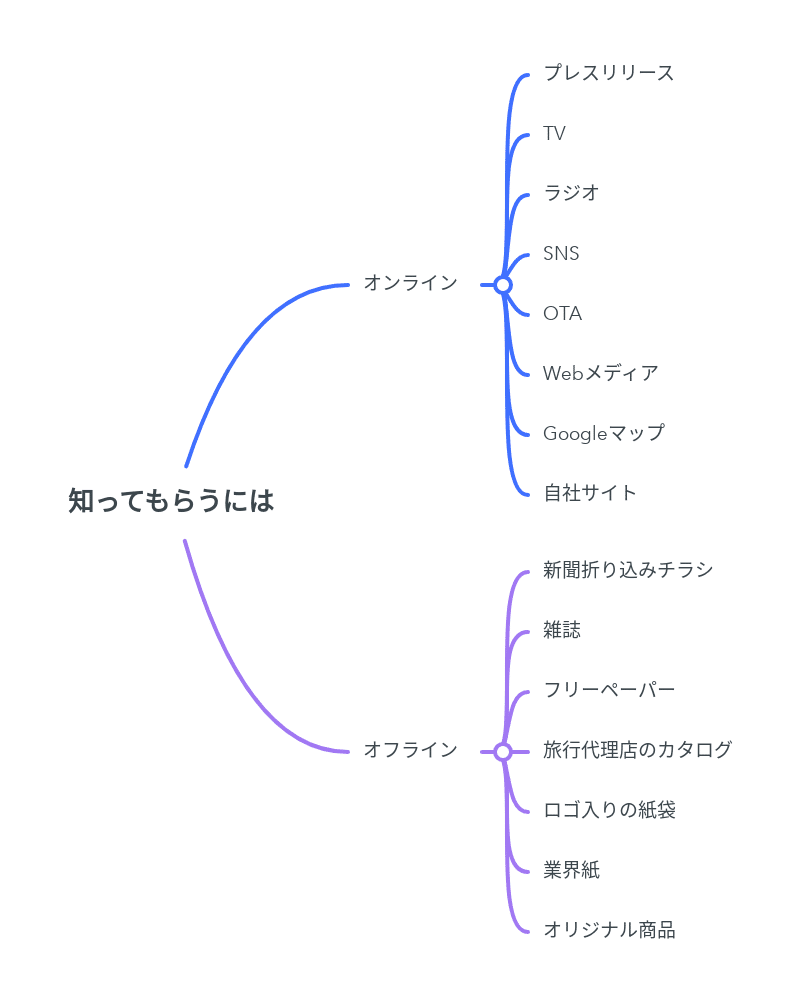

手元に紙を用意して「どうやって知ってもらうか」を書き込んでみてください。箇条書きでもいいですし、マインドマップのような形式でも構いません。参考までに私が作ったマップを共有いたします。

参考程度にオンラインとオフラインで分けて1層しか記入していませんが、例えばSNSでもInstagram・X・TikTokのように種類を増やしていけますし、業界紙でも医者向け、不動産オーナー向けなどお客様との相性に合う媒体を選ぶこともできます。

OTAだと、じゃらんと楽天トラベルはそんなに属性として変わらないイメージですが、一休だけしか使わないというユーザーも結構いらっしゃるので、今までとは違う方に向けて新たにOTAを追加するということもできます。

知ってもらう方法は柔軟に考える方がいいです。以前、書店に行ったときに目に入ったものがありました。それは帝国ホテルのブランドブックだったのですが、出版していたのが宝島社でキルティングポーチがセットになっていた商品だったのです。

OTAでも旅行雑誌でもなく、付録のついたムック本というところに「そういう方法で知ってもらう、思い出してもらうこともできるよな〜」と思ったことを覚えています。

ムック本はさすがに難しくても例えば自社商品を他店舗で販売するのはいかがでしょうか?伊勢屋では「おうちで伊勢屋」という商品を展開しているのですが、自施設の売店意外にも、長崎駅のショップや、空港、遠くは東京のお店でも取扱いいただいています。

伊勢屋っ!伊勢屋っ! pic.twitter.com/Z2YAZBoKQy

— うりゃりゃ(ry (@yukiur08) August 22, 2024

このように、自施設を知ってもらうにはどういうことができるだろうか?と自由に発想するのは楽しいですし、思わぬアイデアに結びつくこともあります。

購入しやすくする

多くの宿泊施設ではお客様に喜んでいただくことでロイヤルティを高めようとしています。ですが、お客様に「感動」させたとしても顧客ロイヤルティ向上の可能性はたった12%とされています。そもそも人が何よって感動するかは千差万別なので難しいです。

では、何をすればいいのか?それは徹底的にお客様の手間を減らすことが大切です。この「手間を減らす」という考え方は、

・予約時

・チェックイン時

・滞在中

・チェックアウト時

などあらゆる場面で適応可能です。予約の際に特に気になるのが宿泊プランの数です。施設によってはプランが多すぎて選ぶことが面倒になり予約すらしなくなる時もあります。

最近開業した『スタジアムシティホテル長崎』の予約する際の画面がとても工夫されていたのでご紹介したいと思います。このホテルは名前の通りスタジアムに併設されており、客室からもスタジアム内を見ることがウリの一つです。

日付を選ぶと、このようにまず最初にスタジアムビューかシティービューか、そして客室タイプを一般かスイートで選ぶことができるようになっています。特にスタジアムビューかシティビューかはゲストの滞在目的によって求められる部屋が全く違うので最初の時点で表示させないようにできるのはとても良いと思いました。

予約サイト自体のデザインを変更したりシステムを変更するのはなかなか難しくとも、まずは宿泊プランの数を絞ってゲストが選びやすくするのは今日からでもできることですので一度見直してみることをおすすめします。

好きになってもらう

この”好きになってもらう”という表現に関しては、実は私自身あまり好きでないのですがプレファレンス(相対的な好意度)だと表現が硬いので分かりやすさ重視で使用します。(なんとなく好きになってもらうといのは上から目線というか…コントロールできるものではないだろうと)

この好きになってもらうという要素が一番重要です。もし日本中の方にホテルを知ってもらったとしてもそれが悪評であれば意味がありません。最近もとあるビジネスホテルで食中毒が発生したとニュースで報道されていました。

『〇〇ホテル』と全国ニュースで名前が出されるわけですがそのニュースを見た人が「予約しよう!」とはならないはずです。知ってもらう人を増やしながら同時に好感度も上げる。簡単なことではありませんがこの両輪が大切です。

では、この相対的な好意度は何で上がるのか?以下、3つの要素があります。

ブランドエクイティ

製品パフォーマンス

価格

ブランドエクイティはさらに『ブランド認知』『知覚品質』『ブランドロイヤルティ』『ブランド連想』『その他のブランド資産』5つの要素で構成されているのですが、今回の記事はオペレーターの方向けですので省略いたします。

製品パフォーマンスというのは宿泊施設でいうところの予約から宿泊までの一連の流れにあたります。まさにオペレーターである皆さんの舞台であり、日常業務です。この点からも、オペレーターとマーケティングはかけ離れたものなのではなく、密接に結びついていることがわかると思います。

価格に関しては、人によってはもしかしたら今は関わりがないかもしれませんが、重要なポイントです。プレファレンスは全て”相対的に優れているか”なので安ければ安いほど良いわけではありません。

Xでまさにと思った投稿があったので貼り付けておきます。

たとえば今の鮨屋の相場がそうだから3、4万円が当たり前、というのは違うと思うんですね。

— Kiyoto (@kiyoto_wine) October 23, 2024

普通のお客様は(もちろんシーンに応じてですが)他ジャンル含めて、並行比較するわけで、これで4万円ならロオジエ行った方が良いよねと。

だから我々飲食人は、お支払いいただく金額に相応しい価値の提供を目指すべきですね。

— Kiyoto (@kiyoto_wine) October 23, 2024

そこにお客様の納得感がなければ3000円でも高かったとがっかりさせるし、5万円10万円でもその価値があったよねと満足いただけます。

インバウンドとか、グルメブームとかに浮き足立たず、冷静に作り上げるべき。

価値>価格 が基本なのでお客様が支払った金額より価値が高いと感じれば好きになってもらいやすいということです。ぼったくりバーはなぜぼったくりと言われるかは支払った額と比べて価値がかなり低いと感じたからです。1泊5万円の宿泊施設が全て高いわけではなく、その文脈によって感じ方が変わってきます。ここが価格の面白い部分であり、難しいところでもあります。

ですので、オペレーターのあなたができることは、決められた価格よりも価値を感じられる宿泊体験を演出し、その結果としてブランドエクイティを高めて行くことでお客様に自施設のことを好きになっていただくことです。

日々のマーケティング活動の先にブランドがある

『ブランディング』という言葉を聞いたことがあると思います。そもそもブランドとはなにか、シンプルにいうと”信頼”です。

一度、あなたが過去に宿泊予約をした宿を思い出してみてください。このような信頼感があって選択したのではないでしょうか?

快適な客室で過ごせるだろうという信頼

観光 / 出張利用にアクセスはいいだろうという信頼

スタッフの方はいい接客をしてくださるだろうという信頼

提供される料理は美味しいだろうという信頼

価格以上の宿泊体験になるだろうという信頼

こういった様々な信頼が積み重なって予約が発生します。上記で説明したようなマーケティング活動の先にブランドが作られる。その過程がブランディングということです。

3.戦略と戦術を考える

目的・戦略・戦術

マーケティングの考え方の次は、いかにマーケティング活動を実践するかですがですが、むやみやたらに行動すればいいというわけではありません。

目的を明確にして、戦略と戦術を決めた上で行動にうつします。戦略と戦術を決めることは、限られたリソース(人・物・金・時間)を効率的に活用し、目標達成の確率を高めるために必要です。

戦略が長期的な目標を定める「羅針盤」なら、戦術はその目標に向かって進むための具体的な「道筋」となります。戦略が明確でなければ、方向性がぶれ、目指すべき成果が曖昧になりがちです。また、戦術がないと具体的なアクションに移せず、計画が実行に結びつきません。この両方が揃うことで、持続的な成長と成果が得られます。

例えば小規模宿泊施設においても、まず戦略を定めることで、どんな場所にどのようなお客様を呼び込みたいのかといった全体像を明らかにし、選択と集中を行います。

一方、「戦術」は、戦略を実現するための具体的な実行手段です。戦術は細かなアクションプランで、日々のSNS投稿の内容、どのOTAに力を入れるか、予約サイトでのキャンペーンの仕方など、戦略に基づいて次々と実行されるものです。

あえて分かりやすく例を作ると、年齢層高めのお客様にきていただく戦略を立てた時に、戦術がTikTokを活用しようとすると戦略と戦術がバラバラになっている感じがしませんか?

目的・戦略・戦術は書き出して視覚化することによって自身の考えの整理になったり、チームメンバーや社内の人と共通の認識を得るのに役立ちます。

目的:新しく開業した施設を長崎県内の方に知ってもらう

戦略:広告費をかけずにSNSを中心に情報を発信する

戦術:Instagramで週に5回フィード投稿、1日1回ストーリーズを投稿する

これは私が今運営しているカフェをより多くの方に知ってもらうために考えた内容です。チームで業務を行う場合はその考えを他者に知っていただく必要があります。

あなたが上司の方に施策を提案する時もこのように考えをまとめておけば、「このままいこう」なのか「目的がそもそもずれている」などフィードバックしやすくなりますのでおすすめです。

考える順番は目的→戦略→戦術の順番です。よくご相談を受ける時に聞かれるのが「Instagramはやるべきですか?」など戦略や戦術ベースの話から入るのですが、これは要注意です。

現在の課題は何で、どういった目的を設定するかによって戦略と戦術は大きく変わってくるからです。

4.戦術の注意点

戦術を考える上で最初に注意点をいくつかお伝えいたします。

実行する施策はなるべく計測できるものを選ぶ

まずは施策は計測できるものをお勧めします。広告を打つにしても、その広告によってどれぐらいの効果があったか分かる必要があります。例えばチラシを配ったとして、計測できなければ効果継続すべきか、やめるべきか判断できません。

業界紙になんとなく広告を掲載しているパターンがありますが内心は「どれぐらいの効果があるんだろう。もったいないな…」と思っています。

フローとストックの違いを意識する

一般的にフローコンテンツは、最新の情報やトレンド、季節に応じた内容など、短期的な興味を引きやすいコンテンツでSNSの投稿やニュース記事などが代表例で、読まれる期間が短く、その場限りの影響を持つもの。

一方、ストックコンテンツは、長期的に価値が続く情報や、参考になる知識、ガイドなどの内容です。ストックは検索されやすく、長期的な閲覧数を見込めるため、検索エンジン経由で集客したい場合に有効とされています。

Xにおける投稿はどんどん流れていってしまうのでフロー、noteで記事を書いてコンテンツを貯めていくのはストックというふうにイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。

宿泊施設のマーケティング施策でもチラシによる告知はフロー、Instagramのフォロワー数を増やす施策はストックというように違いがあります。短期的にはフローの方が効果があるかもしれまがフローコンテンツだけだと積み上げが無く、その都度コストをかけてやっていかないといけません。

その点、ストックコンテンツは一つひとつのコンテンツに爆発力はないかもしれませんが、長期的にみるとコンテンツが資産になっていきます。

戦略におけるボトムアップの弊害

戦略は、方向性を定める上で戦術よりも重要です。特に小規模宿泊施設では、限られたリソースを効率的に使うため、戦略の決定はボトムアップではなく、社長や代表者の判断が大切です。

戦術におけるトップダウンの弊害

逆に戦術は、トップダウンで決定すると偏りが生じる可能性があります。長年アナログ集客を行ってきた社長の経験が、現代のコストパフォーマンスに適さない場合もあるからです。ここでは、新入社員などの現場の意見が、効果的な戦術となるケースも多いでしょう。

5.現場のオペレーターだからこそ出来ること

現場のオペレーターの方がマーケティングを行うのに最低限知っておいた方がよく、また私が普段考える際の型のような内容を書きました。

現場のオペレーターがマーケティングを行うとどうなるか?それは変化が目に見えて分かるようになります。

宿泊者数が増える、一人当たりの単価が上がる、リピートしてくださる方が増えるなど自身で考えて実践したことが良くも悪くも結果として出ることがとても面白い点だと思っています。

現場で課題を発見する

↓

解決策を考え、実行する

↓

結果が出る

という循環が起き始めます。毎日、ゲストと接して現場の最前線で懸命に業務を行なっているからこそお客様の求めているものに対する解像度の高いサービスを提供できるのではと感じています。

この記事の内容が少しでも参考になれば嬉しいです。

6.その土地や文化に根づいた宿のブランド作り

今回この記事を書いたのには理由があります。私が2018年に宿泊業界に入り、そこから仕事やプライベートで様々なホテルや旅館に泊まってきました。その中で個人的に感じたのは

「その土地や文化に根づいた宿は面白い!」ということです。ですが、そのような施設は比較的、小規模かつ地方にあることが多いです。外資のホテルチェーンが有するような顧客基盤もなければ教育システムもあまりないことがほとんどです。

そんな魅力的な宿が今まで以上にお客様にサービスを届けられ、その結果、事業が継続していく。その土地や文化に根づいた宿のブランド作りにお力添えできれば良いなと思っています。

もし、以下のような内容でご相談がありましたらメールアドレスまでご連絡ください。

・オペレーションの改善

・クリエイティブ(デザイン・写真など)

・マーケティング

メールアドレス: mikito0124@gmail.com