SaaSで料金プランを全部公開できるのはすごいことである

※英語のSaaS関連の記事を翻訳して要点をシェアしています。Google翻訳よりは高精度ですので、この記事知りたい等リクエストください!※

2019年1月8日の記事で、

”SaaSで「料金の問い合わせ」がトレンド、良くない傾向”という記事が出ていた。

https://diginomica.com/call-for-pricing-is-trending-in-saas-and-thats-not-good/amp/

要約

・2016年代までは、SaaS製品は積極的に価格を公開する傾向にあった

・最近は、機能の複雑さに伴い、大手向けの料金設定が難しいため、価格を非公開にする傾向がある

・確かに大企業向けの料金設定は難しいが、だからと言ってすべての料金情報を隠すのはよくない。

対大手の値付けって難しい

上記おおむね同意だが、私は大手向けの価格を非公開にすることは悪くない、というか仕方ない話だと思う。

大手向けで単純に「単価×ユーザー数」で積み上げるとすごい金額になったりして、そもそも価格テーブルに当てはめるのが難しい。機能もそのまま使えるとも限らず、若干カスタマイズしたり、導入時のコンサルが必要だったりもするだろう。

日本のSaaSの料金事情

国産のSaaSも価格の公開状況は同じだろうか?と調べてみた。

労務系(freee、マネフォ、スマートHR等):

ほぼ公開(1アカウント数千円~数万円)、大手向けは非公開

勤怠系(ジョブカン等):

8割ほど公開(1アカウント数百円)

求人採用系(talentio等):

ほぼ公開(求人数により変動、数万~数十万)

リファラル採用系(refcome等):

ほぼ非公開

ざっと見た感じ、

・公開か非公開かは、競合製品と合わせている

・人事労務系のSaaSは、人数が多い場合の価格は問い合わせが必要

という印象。

価格公開のメリット・デメリット

これは、個別対応の工数と受注確度のトレードオフだと思う。

価格公開

メリット : 個別対応の工数を割かずに売れる

デメリット: 受注確度が下がる(個別事情を加味した提案ができない)

価格非公開

メリット : 受注確度が上がる(個別事情を加味した提案ができる)

デメリット: 個別対応の工数がかかる

そもそも、サービスのメインターゲットが大企業なのか、中小企業なのかで戦略が全然変わってくる。

中小狙いであれば、使い方に個別要件がない

→カスタマイズなしでそのまま使える(個別対応不要)

→価格を公開する

大手法人がメインターゲットであれば、その逆で価格は非公開になる。

マネフォとかSmartHRが51名以上の企業だと個別見積もりになるのも、大手がメインターゲットで中小はついでに売れたらいいな、くらいだからだと思います。

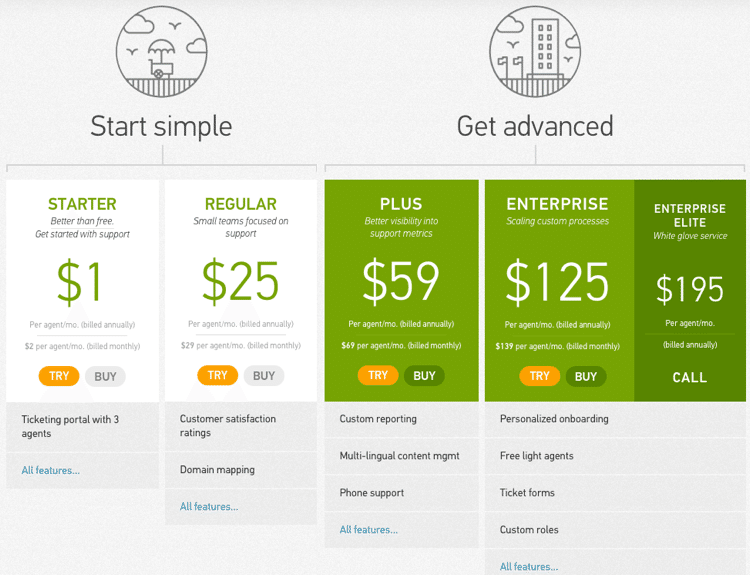

SaaSの走り、ZenDesk

むしろ、大手企業をターゲットにしていて、かつ価格が公開されているSaaSなんて、ZenDeskくらいしか見つけられませんでした。

この記事に2008年~2017年までの価格の切り方の変遷が載っていますが、階層が多くなったり少なくなったり、いろいろ試行錯誤していて企業努力の賜物なんだと思った。

2008年

2010年

2012年

2013年

2015年

2017年

グローバルでスケールする場合?

ZenDeskはグローバル企業なので、価格を公開したほうがメリットが大きいのかなとも考えた。

グローバル製品の場合、個別対応工数に加えてローカライズ工数の重さが価格公開の検討事項になる。

ローカライズほぼ不要:価格公開のメリットが大きい

ローカライズが必要 :個別事情を加味しないと受注確度が下がる(売れない)

※※※補足※※※

ローカライズ:法律や制度、商習慣といった国別に異なる考え方にシステムを対応させること

1)業務のやり方が違う

例:日本企業:終身雇用の考え方⇒育てるための機能が重視される

外資:枠に当てはめる採用の仕方⇒職務分掌を管理するための機能が重視される

2)その業務に対する重要度の認識が違う

重視されている業務⇒売れる(お金が出る)

重視されていない ⇒売れない(お金が出ない)

※※※※※※※※

ローカライズのために追加開発ががっつり必要となると結局国産のSaaSを作ったのと同じじゃん、

ということで冒頭の話に戻る…という感じになるのかと。

ZenDeskはWeb上の顧客体験を管理するSaaSなので確かにローカライズ軽めなのかもしれない。

まとめ

周りを見渡してみても浸透しているグローバルなSaaSツールってOffice365、Adobe、Zoho、Slackなど個人または一部門だけで使うようなものばかり。企業が全社横断で使うようなサービスは、しばらく国産のものが続きそうだなぁ。

そして、料金も「問い合わせ」が続きそう。

参考資料

・主要SaaS企業250社の料金ページから ひも解く7つの事実|Masayuki Minato

https://bit.ly/2OFZLIA

→料金ページの考え方がわかりやすくまとまっていました

・「ARR 一億円を超えたSaaS企業が立ち向かう壁」〜 FOND 福山太郎とBEENEXT 前田ヒロのセッション メモ|伊藤浩樹(H.Ito)

https://note.mu/itokin/n/ne81c4e6387f9

→全部良い。本当に良い。何度も読み返しています。

・主要Saasサービス一覧はこちらを参考にしました。

https://hcm-jinjer.com/media/contents/contents-558/

https://hcm-jinjer.com/media/contents/contents-486/