社外カウンセラー経験者の私視点で、社内キャリア相談窓口の特徴と課題と意気込みをまとめてみた

記事をお読みいただきありがとうございます。この記事は「HR Community ひつじんじ Advent Calendar 2024」の17日目の記事です。

素敵な人事のみなさんの記事に毎日感激しながら、自分の今年を振り返りを兼ねて寄稿します。どうぞお付き合いください。

本題に入る前に私はこんな人です。

某JTCの人事にて社員のキャリア開発支援をしています。新卒で入社し、代理店営業や健康系アプリの企画運営チームを経て人事領域へ。人事では、地方エリアの人事運用全般、グループ会社の人材育成、グループ全体のD&I推進を担当。

現在は、グループ全体の社員の自律的キャリア形成をキャリアデザインの観点から支援し、社員エンゲージメントを高めるミッションを担っています。

また、個人ではキャリアコンサルタントとして活動しており、企業の従業員に向けた面談を受託したり、1対1の対話を起点とした様々なテーマでのキャリア支援を行っております。

家族からも「似てるワロタ」のお墨付き。

今日はそんな私が、「社内キャリア相談窓口」について書きます。

なかなか会社の名前を出せず、具体的な話も書ききれずで恐縮ですがご容赦くださいm(__)m

みなさんの会社には社内相談窓口がありますか?弊社では国家資格キャリアコンサルタントを有する社員の協力を得ながら、今年度より大々的な「キャリア相談」体制を導入しています。

私は、このプロジェクトを統括する立場で、現在6カ月目です。副業で社外カウンセラーをやっている経験を踏まえて「社内独特だなぁ」と気づくことがありましたので、これを機にまとめてみます。

どこかの誰かのご参考になれば幸いです。

弊社の「キャリア相談」とは

私の所属する会社のキャリア相談の特徴は以下の2つです。

特徴1:社員がいつでもキャリアの相談ができる

キャリア相談は、話を聴いてほしい社員(以下、相談者)が業務時間に、国家資格キャリアコンサルタント保有者(以下、相談員)にオンライン相談ができる施策です。相談者は相談する時間と相談員を選ぶことができます。

特徴2:相談には社員が社内副業として従事

キャリア相談の相談員は、社内、社外に分かれます。社内相談員は、国家資格キャリアコンサルタント保有者です。それぞれの本務の傍ら、社内兼業のような形で、相談対応をしています。社員の相談に乗りながら、勉強会や交流会をして、相談員自身も「キャリアコンサルタントとしての今後のキャリア形成」について考えています。

社内のキャリア相談の特徴をまとめてみた

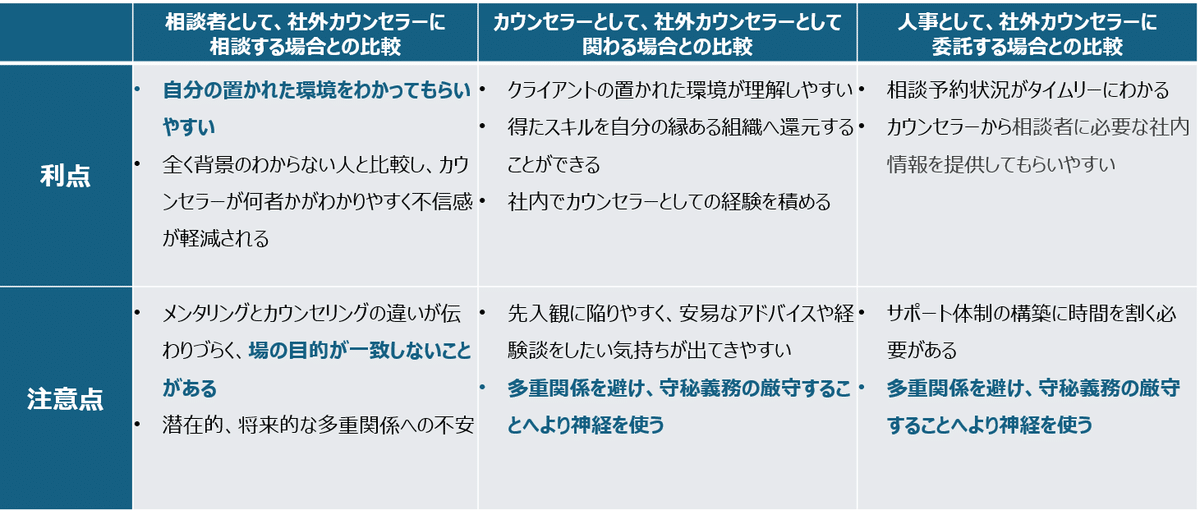

こんなキャリア相談を運営してみての気づきについて、「相談者」「カウンセラー」「人事」の視点に分けて、社内相談窓口の利点と注意点を対社外でまとめてみました。

特に、事務局になって始めてわかった「社内特有だな」と感じている点は青字で記載した3点について解説します。

利点 自分の置かれた環境をわかってもらいやすい

これをお読みのみなさんは、「誰かに話を聴いてほしい!でも身近な人には話しづらい!!」というときに、社外相談員・社内相談員の選択肢があったらどちらを選びますか?

弊社では相談予約時に、社内相談員と社外相談員が選択できるようになったいます。プロジェクトに加わる前、私は「社内相談員の需要があるのだろうか」という疑問を持っていました。自分が相談をしたいと考えたときに、社内相談員を選ぶのは、いつか起こるかもしれない多重関係や、現在すでに身近にいる誰かとつながっているかもしれない不安が頭をよぎるからです。実際、副業で相談を受けていても「社外だから安心して話せる」という声を多々いただいていたからです。

しかし蓋を開けてみると、社内相談員の方が利用される件数が多いんです。社内相談員に対しては「会社の歴史等を踏まえた自分の置かれた環境をわかってもらえた」ことへのポジティブな反応がアンケートにて複数見受けられました。

社内の相談員に懐疑的だった私ですが、相談者の相談後アンケートを見ていると、「もっと社員の役に立てる施策かもしれない」と可能性を感じています。

注意点 場の目的が一致しない

ここからは、注意点になります。今後社内で相談体制を構築されたい方にはぜひ知っておいていただきたいポイントです。

社内相談窓口では高い頻度で、次のような予約が入ります。

〇〇さんのご経験を踏まえてアドバイスをいただきたいです

〇〇さんとずっと話してみたかったので予約しました

このように、相談者自身が話すことではなく、カウンセラーである「〇〇さん」と話せることへの期待が高いケースは環境が近い社内ならではと感じています。

このような相談において、どのように関わることが真に相談者のためになるか、研鑽を通じて相談員と対応力を高めていくとともに、「期待のズレ」がより少なくなり、多重関係回避への理解をいただけるよう、事務局として相談者側へも情報発信をしていく必要があると考えています。(ちなみにパーツモデルやアドバイス、メンター的な人を見つけられる場は別施策をご用意しています)

注意点 多重関係を避け守秘義務を厳守することへより神経を使う

こちらはカウンセラーや、人事の立場から痛感する点です。社内では、相談者、カウンセラー双方の所属組織、メールアドレス等がオープンになっています。その気になればお互いにいつでも連絡が取れてしまう環境にあります。また、相談に利用するZoom、予約サイト、実施後アンケートはすべて社内システム環境の中にあります。

社外であれば、そもそもの環境が離れているため、重要事項として意識すれば最低限必要な対応が取れます。しかし、社内ではカウンセラーが重要性をわかっていたとしても、相談者側からアプローチされたり、人事異動など、多重関係へのリスクによりさらされますし、相談にかかるシステムの閲覧権限には細心の注意を払う必要があります。

なぜ「相談」は社内で広がりづらいのか

弊社のキャリア相談は、満足度92%、かつ、「他の人へお勧めしたいか」への肯定回答が96%と利用者から高評価をいただいています。実施後アンケートでは「この取り組みがあることをもっと社内に広めてほしい」との温かいコメントも複数挙がり、社内でのニーズや、「応援したい施策だと思っていただけている」ことを確認しています。

だから相談実施数が急増して大混乱!・・・、ということはなく(涙

上がったり下がったりを繰り返しながら、ゆっくりゆっくりと月間の予約数が増えていっている状況です。現在は1日に6件入れば多い方、といったところでしょうか。一方、分母である社員数は万単位ですから、割合にするとほんのわずかです。「他の人へお勧めしたいか」のアンケート結果とは乖離のある印象です。

その理由を探して、相談者の事後アンケートを見たり、社員へのヒアリングをした結果、「相談」ならではの広がりにくさがあることがわかりました。

「相談した経験談」は語りづらい

みなさんは同僚やご友人との会話で「こないだ相談にいったんだけどさー」といった話題が挙がったことはありますか?

相談者の多くは、周りの人に話しづらいから第3者に話したいと思われて相談されています。ですから、何を相談したのかはもちろん、そういう話題に至らないために、相談をしたこと自体を話題に挙げないことは自然なことでした。「こないだ〇〇の研修にいってきたんだけど」と同じではないのです。

そうなると、多くの社員にとっては未だキャリア相談は「未知の世界」です。ポジでもネガでもなく「わからない」状態。ヒアリングにてお話を聴いた社員からも次のような声が挙がりました。

・社内周知を見て言葉は知っているが、中身がイメージがつかない

・相談したいことが具体的になっていない

盲点でした。キャリアコンサルタントや産業カウンセラーに囲まれて過ごしていたために、「内省の時間はとても意義があるよね」「相談って全然重くないよね」という感覚が染みついてしまっていて、私は「歯のクリーニングと同じ頻度で相談してます!」と軽快に話せるくらいに、ある意味「麻痺」してしまっていたのでした。猛省です。多くの社員にとって、相談をすることは「勇気のいる」ことなのでした。

未体験の方に相談のイメージをリアルに伝える

口コミが自然発生しない状況で、キャリア相談が浸透していくために、私が力を入れていくことは以下の通りです。

抽象的な話ではなく具体的な話で解像度を高める

「キャリアのこと何でも相談して・・・。お一人お一人に寄り添います・・・・。相談してキャリア自律度を高めましょう!」ではなくて「こんな相談やあんな相談もできます。こんな人やあんな人が相談に乗っています。相談した人は終了後にこんな感想を持たれています。」といった内容で発信。もちろん守秘義務遵守です。社員が「キャリア相談」という言葉に触れる頻度を増加させる

私たちが発信しない限り、自ら検索する社員以外は「キャリア相談」というワードを一向に目にすることがありません。ならばあの手この手で「キャリア相談」という言葉を社員のみなさんが目にする機会を増やして存在をお伝えしていかねばなりません。各季節や社内イベント等から、社員の「相談したい」タイミングを。捉えて発信していきます。

これらについてはこの2か月着手しており、発信媒体からの流入数の増減や、発信した情報を閲覧した方の予約率等、効果検証を行っています。

-最後に-私が社内相談を広げたい理由

社内相談窓口の運営には、前述のような利点と注意点があります。純粋に運営体制の負担もあります。そして、浸透の難しさもあることがわかりました。

それでも、私は社内相談をもっと広げていきたいと考えています。その理由を今後の原動力のためにここで述べさせてください。

社員一人一人の多様なキャリアを支援したい

一つ目は社員一人一人を支援していきたいという点です。スキルアップを目的とした育成とは異なり、一人一人のキャリアを支援することは、一定の知識や能力を得ることがゴールにならないと私は考えます。

キャリア研修等を通じて、キャリアの考え方を知ることはあくまでスタートであり、そこから社員一人一人が「私のキャリア」を突き詰めて考え、「私のネクストアクション」を立てて行動に移すまでを支援することで、社員の人生や会社の今後に還元していくために、キャリアの知識が実践につながる流れを社内で構築していきます。これにあたっては、一人一人が自身と向き合うキャリア相談が、誰にとってもどのフェーズにとっても重要な役割を担っていくことになります。

互いのキャリアをオープンに支援できる組織を作りたい

二つ目に、キャリアの話や相談がもっと身近に、特別感のないものになり、最終的には日常のチームの中で、気軽に話せて互いに応援・支援しあえる会社づくりをしたいからです。まずは社内の会話の中で「それだったらキャリア相談使ってみれば?」が当たり前に出てくるように、施策のプレゼンス向上に取り組んでいきます。

ブラッシュアップの必要性を痛感・・・

今日はアドベントカレンダーの機会を利用して、社内相談窓口の特徴・課題、および私の想いについてまとめてみました。

弊社のキャリア相談へのチャレンジに乞うご期待ください。

もし、同じようなテーマで取り組まれている方や、今後導入されたい企業の方がいらっしゃればお話ししましょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました。