2025年の未来予想: 多次元的に世界を視るには

こんにちは、おがくずにゃんこです。

にゃんこは毎年未来予想として妄想記事を繰り広げています。ちょっとだけ先の社会がどうなるか、どのように生きるのが良いのかなどについて個人的見解をまとめていて、生成AIが普及する以前からシンギュラリティについて言及していたりします。

●2024年

●2023年

●2022年

では今年のテーマは何か。それはまとめると、「多次元的視点を得よう」というメッセージになります。

言語を生成しチャットを介してやり取りできるAI(以下、言語生成AI)は既に専門家よりも博識で、人間よりも人間に寄り添い、大量の質問を同時に捌くことができます。特にChatGPT Proが凄い!と話題になっていますが、論文執筆を単独で実施でき、ブレインストーミングも人間より的確といわれています。

しかし個人的には、そのような生成AIの躍進にも関わらず、ほとんど変わらない社会に対して驚きと失望を禁じえません。

それは最近の言葉でいえば、社会の多様化が進む一方で断絶も深まっているとまとめられるでしょう。昨年の記事では「人類補完計画 ver0.1」と呼びましたが、あなたの望む世界はどこかにありますか?

自分が喜びを感じる世界が無い!年々生きづらくなっている!そもそも何をしていいのかわからない!という声も虚しく、諦めることも認めない生温い世間が眼前に広がっていないでしょうか。

この記事ではそんな情報社会の「疲れ」をメタ認知することで、ちょっとだけ見通しよくするための「多次元的視点」について紹介します。

最小限の生成AIとの向き合い方

言語生成AIの本質は「エージェント」であるという話を以前まとめました。

先読みは的中し、Claudeはエージェントを発表しました。OpenAIもエージェントの開発を進めているといいます。

エージェントの登場に対してSNSのリアクションは薄いですが、2025年はもっと様々なサービスで生成AIが活用されることは間違いないでしょう。

ただし、気づかないうちに色々なサービスで活用されている、なんてことが普通にあると思います。生成AIの動向を意識してどのように活用すれば良いのか?ということを考える必要もなく、気づけば恩恵を受けることになる人が大半になるはずです。

産業革命とAI革命

それでも様々なサービスで活用されるのは数年先のことで、これまでと同じくゆっくりとした変化が続くと思います。

AIの外に目を向けると、旅客機も新幹線も何十年も前から変わらず、住宅も大差なく、スマホもiPhone以降のイノベーションは起きていません。ここで、数百年単位の長い歴史を見てみましょう。

長い目線で見ると、生成AIによる変化の現状は健全なものかもしれません。産業革命以前と以後では生活様式が変わったように、遅かれ早かれ生成AI以前と以後では違った景色が広がってしまうはずです。産業革命は工業主体の生活に変え、情報革命はコンピュータ主体の生活に変えたように、AI革命はAI(エージェント)主体の生活に変える可能性を秘めています。

余談ですが産業革命において蒸気機関が発明されたとき、窓の外を流れていく景色は印象派の作風にも影響を与えたといわれています。このように産業の枠に留まらず、人々の芸術的価値観や感性にも影響を与えます。

イノベーションと多次元的視点

注意しなければならないこととして、現代は経済発展をしているように見えて、産業にしても医療にしても、大きなイノベーションが起こりにくくなっています。簡単な課題は先人が解決したために難しい問題しか残ってないことが原因だとよく言われますが、それを打破するのがAIだと期待を寄せたくもなるでしょう。

これはPaypal創業者でイーロン・マスクと同世代の実業家であるピーター・ティール氏も主張しています。現代はイノベーションが起こっていないためにゼロサムゲームとなり、資源の奪い合いが起こる生きづらい社会になっていると。

「未来を予測する最良の方法は、それを創造することだ」と言ったのはパーソナル・コンピュータを発明したアラン・ケイですが、AIエージェントをうまく活用し、どんな未来でも思い描くことができる、そんな世界に私達は生きています。

だからこそ、個人的に重要だと考えているのは「多次元的視点」です。情報革命以降も農業を継続しなければ人間は生きていけません。確かにAIは根本から変える可能性を秘めていますが、「ゆっくりとした変化が続く」と最初に述べたように、過去のものも存続し続けるのです。

未だにガラケーを使うおばあちゃんには哀愁を感じますが、それでも望んでいるものはすべて存続し続けるのが現代です。第一次産業を一つの「次元」として捉えたとき、第二次産業は別の「次元」といえます。このように第一から第四までをすべて異なる「次元」とみなし、それらが共存する状態を捉えることは「多次元的視点で捉える」といえるでしょう。

このような多次元的視点で世界を視るというのは何も難しいことではなく、色々なものが並んでいるリビングの棚を眺めている感覚に近いと考えています。

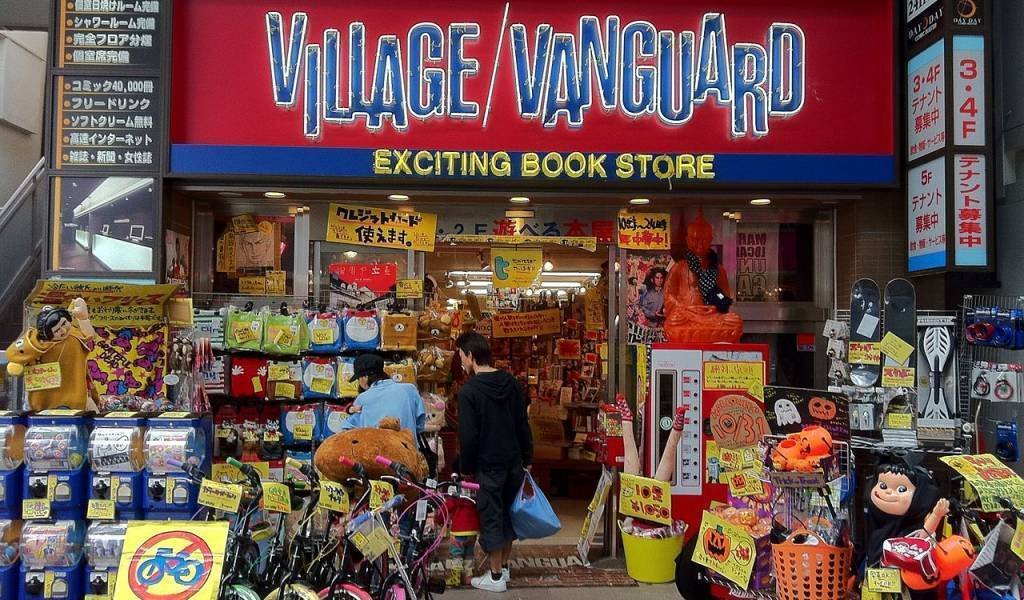

図書館や雑貨屋ではカテゴライズされているため、基本的には類似した情報を眺めることになります。一方で家の棚には、色々なお店で買った本や小物が雑多に置かれているはずです。異なるジャンルでもお構い無しで並べているのに秩序を保っている、そんな家の棚のように情報を並べるのです。

最近は何でも秩序や調和を重んじているため、概ね安全で快適なUXを享受できています。しかしちょっとでも間違った方向に整理されていると、途端にコレジャナイ感が出てしまいます。それは何故か、その言語化を助けるのがこの「多次元的視点」ではないでしょうか。

多次元的視点の制約と誓約

多次元的視点は「リビングの棚を眺めている」と説明しましたが、それは今この文章をリビングで書いていることが理由で思いついただけではありません。

それは何でもかんでもとにかく集めるだけではなく、一定の秩序を紛れ込ませる営みでもあります。

リビングの棚に置いてあるものは、自分がちょっとでも良いなと思ったものであったり、記念品であったり、家族の大事なものだったりします。このように好みと思い出が集まり、個性を生み出しているはずです。たとえ棚自体は全国共通・お値段以上のニトリだったとしてもです。

重要となるのは「制約」と「誓約」を意識することです。HUNTER×HUNTERの話をしているわけではありません。

まず棚というスペースの制約があります。一定以上の物は置けず、大切なものを厳選する必要があります。続いて誓約ですが、家族がいる場合は自分ひとりでは捨てられないものもあるはずです。

これと対称的なのがインターネット空間ではないでしょうか。YouTubeには実質無限に動画がアップロードされ、フィルターバブルにより自分好みの情報だけが尽きることなく供給されます。

一般的に人は選択肢が多くなりすぎると何も選べなくなります。これは「ジャムの法則」という心理用語で知られています。

個人的な考察として、Z世代はこの現象が起きているのではないでしょうか。何でも手に入るということは、別に何も無理して手にしなくてもいいということです。人間はそもそも楽な方向に流れるため、それは彼らの問題ではなく、時代の問題だと思います。若い世代ほどテクノロジーには適応的ふるまいをしているのです。

そして誰でも、インターネット空間において意識的に制約と誓約を設けることの意義は大きいと思います。

特に言語生成AIは何でも答えることができ、Google検索のように単語などの制約もありません。使いこなすにはどこまでの範囲で使うかという制約や、どのように振る舞ってほしいのかという誓約が必要です。

さいごに

毎年長文記事でしたが、今年は控えめなボリュームになりました。

今年は自分自身の多次元的視点を養い、ちゃんと厳選した情報を届けられるようにしたいと思います。

また他の記事も見ていただけたら嬉しいです。見ていただきありがとうございました。