一番古い記憶は、満開の桜の木とその桜吹雪だ

一番古い記憶は、満開の桜の木とその桜吹雪だ。 僕は無数に舞い散る桜の花びらの中にいる。 路面も空も薄紅色の嵐に塗れて、光が溶け、世界はただ一色に塗りたくられている。その荒々しく渦巻く花びらが不安で、僕は一緒にいる大人の手をしっかりと握った。隣にいるのは母の妹・叔母夫婦だったと思う。記憶はそこで途切れる。

その桜吹雪の乱舞を、僕は何度も夢の中で見た。 桜とその薄紅色は、いつでも訳もなく僕の行く手を阻む力の象徴だった。僕はずっとこれが大船幼稚園に入った時の記憶だろうと思っていた。入園式のあと、何かの理由で叔母夫婦と撮影所の中へ出かけたのだろうと。

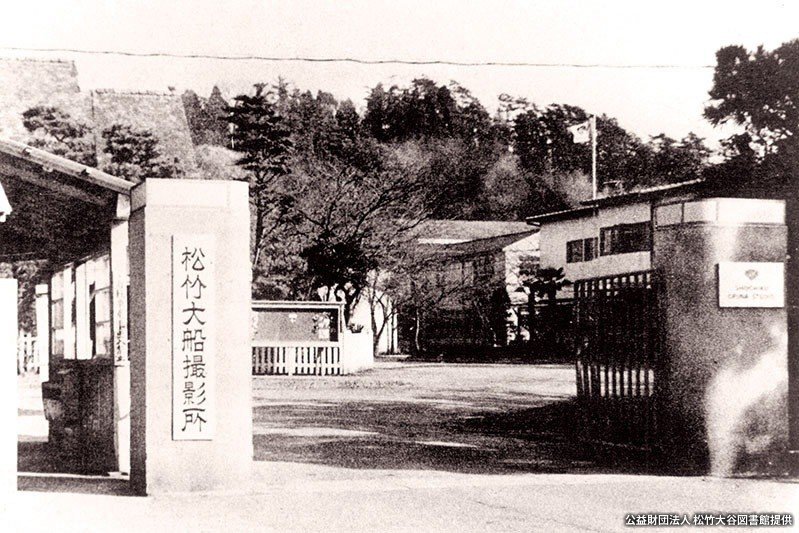

大船撮影所は、正面玄関を入ってすぐのところに桜並木が有る。だから、きっとこの思い出の場所は、そこだと思っていた。今はもう撮影所そのものが無くなっちゃったから、確認しようもないが・・あの桜の並木はまだ残っているのだろうか。

父が亡くなった後、そのまま呆然と横須賀に残る母を心配して、叔母が僕を預かった。だから僕の一番古い記憶は、すべて大船のものだ。そして大半が撮影所内でのものだ。

叔父は、大船撮影所で働いていた。家は撮影所の並びに有った。いま思うと、撮影所で働いている人たちは、みんなその並びに住んでいたように思う。年上の遊び仲間のウチも、みんな撮影所の人で、僕らはよく撮影所の中に潜り込んで遊んだ。もちろん悪さをすると怒られる。でも広大な広場は、撮影所で働いている人の子らが駆けまわっていても、景色の一部のようなもので、誰も気にしなかったのだ。それどころか、駆けまわっていると、仕事中の小父さんたちに声かけられて、休憩の時に出るお茶請けのおこぼれをもらったりもした。

なかでも一番、相手をしてくれたのは資料保管庫のオヤジさんだった。名前は憶えていない。"ゲンさん"としておこう。

「ゲンさんはな、カマタ時代からのロートルなんだぜ。」年上の遊び仲間が言った。「へぇぇ」と感心して見せたけど、"カマタ"も"ロートル"も、僕には意味が分からなかった。 僕らは遊び疲れると、よくゲンさんの所へ行った。ゲンさんは終始不愛想な人だったが、僕らが行くと上機嫌になって、飲み物や菓子を出してくれた。そして半端もののフィルムを上映してくれた。僕らはそれを見ながら菓子を食べた。

フィルムの大半は風景だった。それを映しながら、ゲンさんはボソボソと色々な説明をしてくれた。

「映画はな、みんなでする小さな努力の集まりなんだ。だから使われなかったコマだって、何一つ無駄なものなんて、ないんだ。」

「全部に意味はある。たまたま使われなかったって、意味はそのまま有るんだ。だから時々、こうやって映してやるんだ。」 ゲンさんはそう言っていた。

もちろん幼すぎる僕は憶えていない。そんな話をゲンさんがしていたということを教えてくれたのは、鎌倉シネマワールド開園のセレモニーに偶々同席した方からだ。同じく大船映画人の子息で、撮影場の横で育ち、彼もまたゲンさんに可愛がられていたというのだ。

目の前で得意満面に滔々としゃべる森田健作に大船撮影所の断末魔を見ながら、僕らは、僕らの遊び場「大船撮影所」の話を夢中になってした。苦し紛れに作られたお寒いテーマパークより、そんな昔話の方が楽しかった。そして「今度飲みましょう」と名刺交換をしたが、それきりになってしまった。

そして、その鎌倉シネマワールドも程なくして崩落した。大船撮影場は完膚なまでに消え去ったのだ。 ところがこの間。母の話が大船の叔母の話になったとき、僕は大船幼稚園の入園式には出ていないと言い出した。

僕はびっくりした。そして同時に、鮮々とあの桜吹雪を思い出した。

横須賀の母から僕を預かった叔母夫婦は、僕が二人に懐いたのを見て、僕を養子にしたいと言ったそうだ。

「姉さんには、育てられないわよ。私たちの方が、この子には良い親になるわ。」昂然とそう言ったという。 母は憤然とし、入園の日、僕を強引に横須賀へ連れて帰った。 そのとき、僕は母に手を引かれながら「幼稚園行きたい・行きたい」と泣いたそうだ。

あの日、僕の手を引いていたのは・・・叔母夫婦ではなく、母だったのだ。 「でもね。結局無理でね。今度は私が頭下げて、お前をあの二人に預かってもらったんだよ。養子にしたいという話は、もうしないという約束でね。」 幼い僕にとって、母はたまに遊びに来る"母という名のおばさん"だった。僕にとって家庭は大船だった。だから母と二人で暮らすようになっても、春休みも夏休みも、僕は必ず叔母夫婦の所へ行っていた。母はそのことを何も言わなかったが、忸怩たる部分は有ったようだ。

「帰りに、お前が"ママ、また来てねぇ"と手を振ると、ほんとに辛くて辛くて仕方なかったんだよ。だから頑張って二人で暮らそうと思ったんだよ。」母は遠くを見るように言った。

そう・・頑張った。頑張ったから、その皺寄せが有った。無理と歪みを一杯抱え込んだ。そしてその皺寄せは、僕にも来た。「お前だって背負わなけりゃいけないんだよ」という気持ちが母には有った。言わなくても端々にそれが出ていた。僕はそんな母が嫌だった。「そんなのは、あんたの都合だし、あんたの勝手だろ」小学校高学年から、高校三年の夏休みに家を出るまで、僕はずっとそう思っていたのだ。

「でもね・・」母が続けた。「わたしはね、一緒に生きてくれる自分の子が欲しかったんだよ。お前に生まれてきて欲しくて・欲しくて仕方なかったんだよ。だから、お前のお父さんを失って、そのうえお前までを失なうなんて、絶対に嫌だったんだよ。お前には、そのことで辛い思いをいっぱいさせたけどね・・」老いた母が微笑みながら言った。

「・・大人になってから、ロクに家にいないセガレだったけどな。」

「それでもいいんだ。それでもいいんだ。この空の下で、どっかでお前が元気だってことが判ってりゃそれでいいんだよ。」母は笑った。

八十有余年。怒涛の中を生きた母が、老いて目の前にいる。母は今この日のために僕を生んだのかもしれない。 僕は散る桜を幻視した。それは僕が見続けた"不安"の象徴ではなかった。次代の再生を喜びながら散る花だった。

無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました