はじめての透明水彩[技]

こんにちは!

常々、長年、ことあるごとに…透明水彩は苦手な技法として僕の前に立ちはだかっていました。画材屋さんだけでなく、小さな文具店でも、スーパーでも手に入るとても身近な道具。それだけに、人生の中で描く機会に何度も恵まれるわけですが、何回挑戦してもよくわからない。それが僕にとっての透明水彩でした。

ここ数年。万年筆インクで絵を描き始めてから「水加減」というものを意識するようになり、色は重ねるだけでなく、溶かして絵にしていくこともできるのだ…という気付きもあり、もしや透明水彩もそんな道具なのではないかと改めて勉強をしなおしてみると…全くのその通りだったんですね。

技法書を何冊買ったことだろう。ちゃんと解説してあるのに、「わかったような気」になっていて何もわかっていなかった(笑)

はい、今となってはそれも昔話。透明水彩、大好きです。

はじめの描き方は「色を置いてのばすだけ」

さて、本日のお題は「はじめての透明水彩」でして、楽画教室のカテゴリとしては[技]になります。透明水彩は「風景」「人物」「植物」などなど、手軽になんでも情緒あるタッチで描けてしまう優れた画材でして、技法書なんかもそんなテーマでまとめてあることが多いですよね。

でもそこは一度踏みとどまりましょう。

一旦描けるようになってしまうと、これほど安価で手軽に描ける画材はないんですけれど、意外と癖のある道具なんです。なので、楽画教室ではまず「透明水彩と仲良しになる」お題を用意しました。

今回覚える描き方はひとつだけ。

「色を置いてのばすだけ」

です。

ウェット・イン・ウェットは?

ウェット・オン・ドライは?

ウォッシュは?

ぼかしは?

吸い取りは?

ドライブラシは?

などなど、歴史ある透明水彩にはカッコイイ名前のついた技法が沢山あるし、慣れてきたら細かくこれらの技法で「自分がどんな方法で描いているのか」整理していくのが良いと思います。

でも、最初だけはちょっと忘れてください。

「色を置いてのばすだけ」

この描き方だけで色々なものが描けるようになります。

そして、透明水彩という道具の魅力を体験できます。

さらに、その後の専門的な技法に繋がる「水加減」がよく理解できます。

そして、とりあえずこんな紫陽花や

ちょっとしたカットイラストが

描けるようになっちゃいます。

風景や、ゴージャスな花や、美女やイケメン俳優を描く前にですね、一旦絵の具に慣れましょう。それが「はじめての透明水彩」のテーマです。

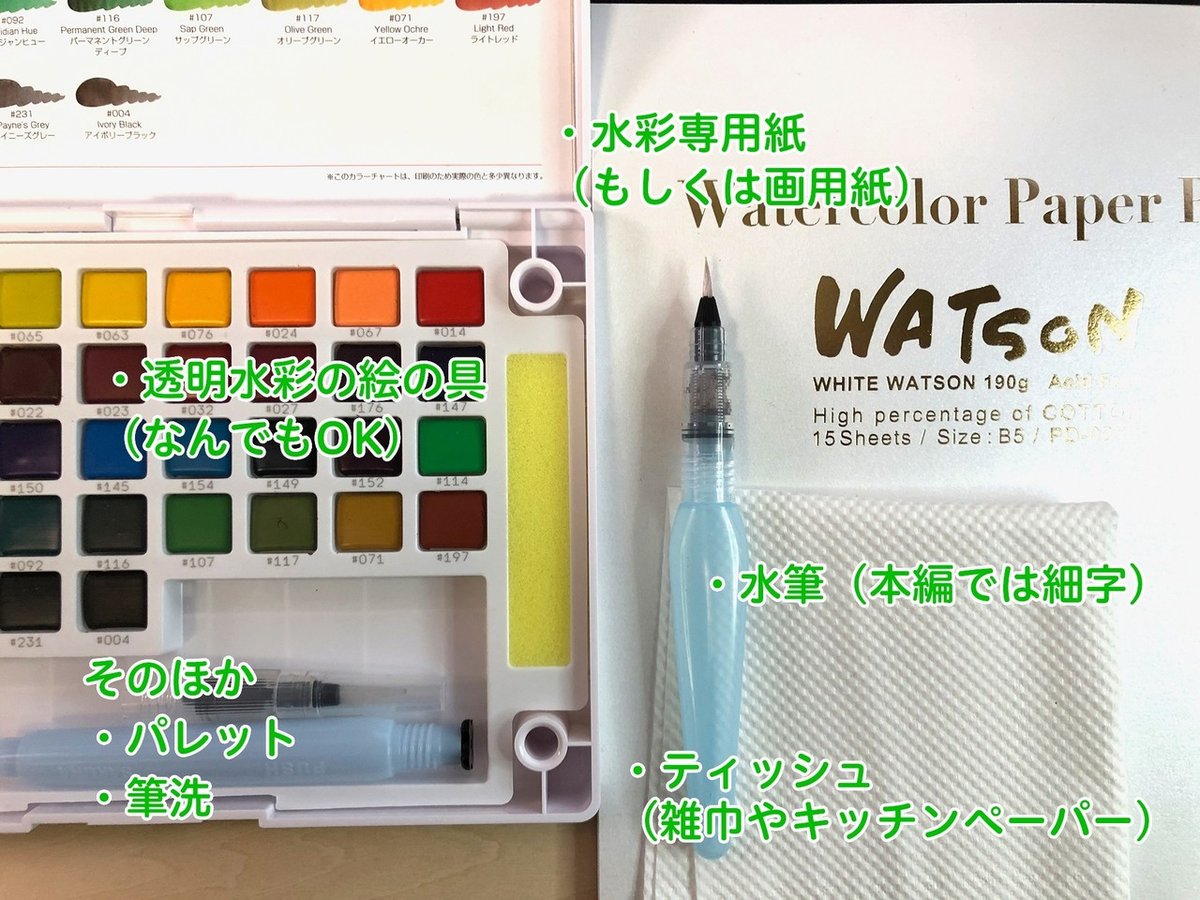

では本編へ。今回の準備物はこちらです。

準備物

・透明水彩の絵の具

なんでも大丈夫です。100均で買った絵の具でもOK。見栄えと管理がしやすいので、僕は固形タイプのものを今回使用しています。

・水彩専用紙

画用紙でもOK。慣れてきたら色んな紙を試してみましょう。僕はホワイトワトソンという紙が好きでいつも使っています。

・パレット

なんでもOKです。今回のお題は少ない色数で進めるので、紙皿でも、卵のパックでも。

・筆洗

なんでもOK。コップでも大丈夫です。

・水筆

本編では細字を使っていますが、中字でもOK。太字だと水分のコントロールがちょっと難しいので難易度が上がります。

・ティッシュ

雑巾やキッチンペーパーでもOK。

以上です。では、メインの解説動画にいきましょう!

26分30秒の動画です。ゆっくりとご覧ください。

ここから先は

絵本作家の楽画教室[ベーシック編]

絵本作家サトウヒロシがお送りする、動画とわかりやすい解説で学ぶ、note型絵画教室です。月額800円(初月は無料です)。楽しく描きたい。色…

よろしければサポートをお願いします!記事充実のため、画材の購入費や取材費にあてさせていただきます。