Using Mamiya Universal Press

マミヤプレスは、ちょっと使い方が独特なカメラです。

最初手に入れたときは全く使い方がわからず、何ならピントの合わせ方もフィルムの入れ方も、はてはシャッターの切り方すら分からずに

「何故このカメラを買ったんだろう…」

と三十分くらい、このカメラを眺めてました。

レンズは沈胴式のものも

常用しているレンズはMamiya SEKOR 100 F3.5というものです。

マミヤプレスでは、いつも6x9のフォーマットで写真を撮ります。

つまり、ブローニーフィルムに横9cm、縦6cmの面積を使って写真を撮る事になりますが、そうなるとこの100mmレンズ、35mm換算でいえば45mm標準レンズに相当するものになります。

いつも使うものには150mmレンズもあり、こちらは35mm換算で65mm相当のレンズです。

100mmのレンズはちょっと使い方も独特で、沈胴式のレンズになっています。

こちらの画像が通常収納したり、持ち運んだりするときの形。つまり沈胴させた状態です。

ここから、レンズの先端部を時計回りに回して、先端を引き出すと

こんな感じでレンズが伸びます。

撮影するときはこの形にしてからシャッターを切ります。

マミヤプレスはレンジファインダーカメラなので、レンズがちんどうしたままの状態であっても、遮光板を入れたままの状態であっても、ファインダー内には影響はありません。

なので、レンズを沈胴させたままでシャッターを切ると、見事なピンボケ写真が出来上がってしまいます…

最初の2ロールくらいは、このミスを何度もやってしまったせいで、だいぶコマ数を無駄にしてしまいました。

フィルムホルダーは取り外し式

マミヤプレスの大きな特徴の一つに、フィルムホルダーが取り外し出来る、というポイントがあります。

こちらはマミヤプレスの背面ですが、マスキングテープを貼っているのがフィルムホルダーです。

ホルダーは、本体背面下部にある固定ネジを回すことで取り外しが出来ます。

こんな感じで、本体からフィルムホルダを取り外し出来ます。

この特徴のもっとも大きなメリットとして、フィルムホルダを複数持っていれば、フィルムを使い切らなくてもフィルムを替える事が出来る、というポイントがあります。

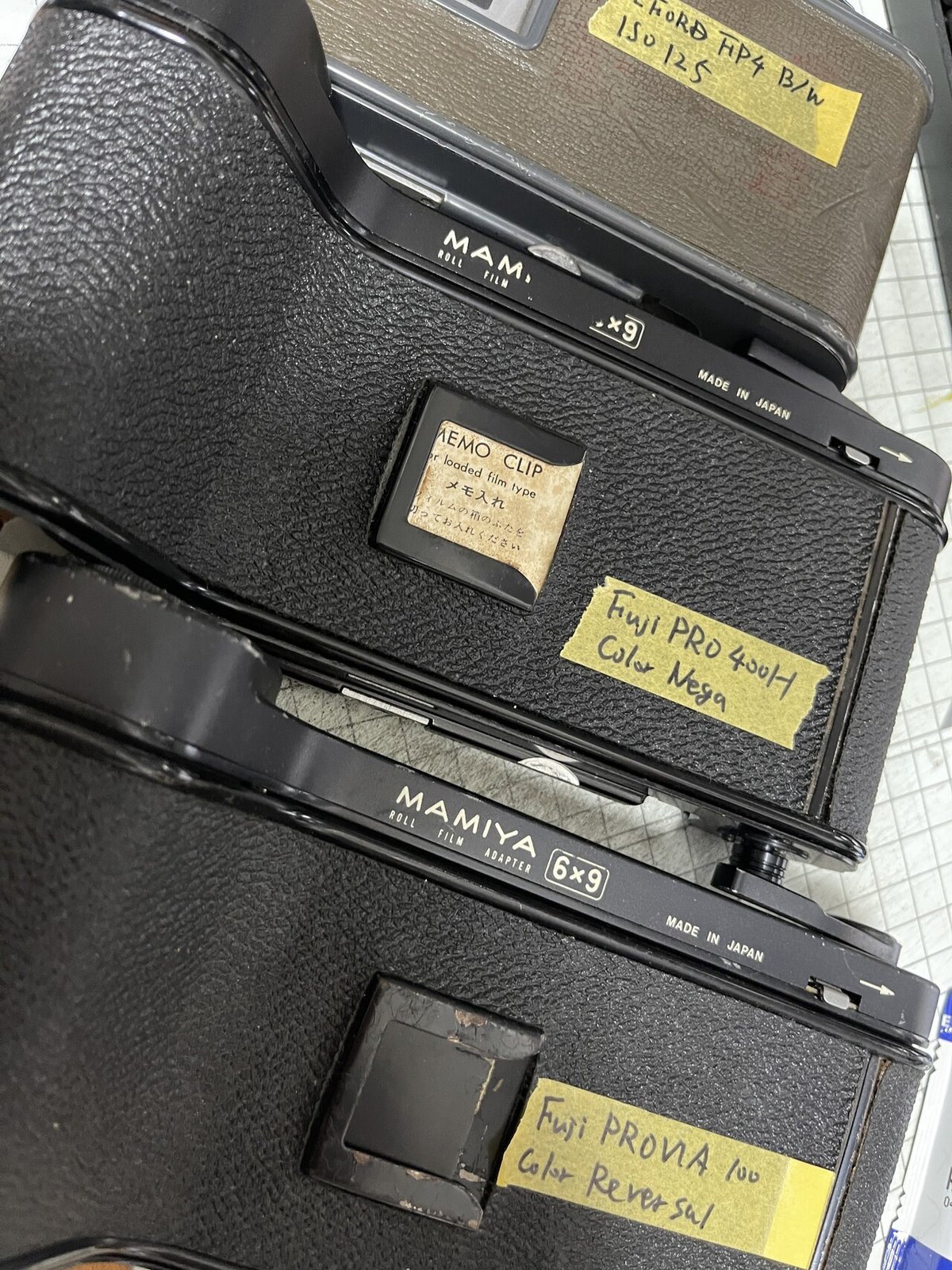

これは昨年末にフォトウォークをしたときの装備ですが、それぞれモノクロのネガ、カラーネガ、カラーのリバーサルフィルムと別々のフィルムを入れています。

フィルムホルダには遮光板が着いていますので、使い切る前にフィルムホルダーを変えても、遮光板さえきっちり入れていれば、感光してしまうことはありません。

このおかげで、

「ここはモノクロでも、カラーでも撮っておきたい」

というシチュエーションでも、フィルムを交換して対応できます。

このフィルムホルダーの側面にはストッパーがついておりまして、

これはストッパーを解除した状態。

ホルダー側面下に伸びている銀色のつまみがストッパーです。このツマミを下に伸ばすと、ホルダーのロックが解除されます。

この状態にすると、フィルムホルダーの蓋を開けることが出来るようになります。

こちらは、撮影が終わった直後のフィルムホルダーを開けた図です。

新しいフィルムを入れる際は、写真の右側に新品フィルムのスプールを入れて、左側に巻き取っていくような感じになります。

本体の構造

こちらは、フィルムホルダーを外した状態の本体側。

本体の奥に見えるのはレンズの裏側です。

端的に言ってしまうと、マミヤプレスの本体は

「ただの箱」

です。

ただの光を通さない、真っ黒い箱ですが、ピントを合わせる機構などが本体内の上部についています。

シャッター機構は本体側にはありません。

こちらは150mmレンズです。

レンズ側に、絞りとシャッタースピードの調整機構が組み込まれています。

レンズ側にあるシャッターチャージレバーを起こして、レンズ側のシャッタースイッチを操作することで、レンズ内のシャッター羽根が動き、一瞬だけ光を通す、という仕組みです。

なので、本体からレンズも外してしまうと、

このように、ホントに「タダの箱」です。

ちなみに、本体上部のスライドスイッチを替えると、レンズの焦点距離に応じて、ファインダー内に「この範囲が写りますよ」というガイドが表示されるようになります。

この写真の状態だと、100mmのレンズを取り付けた時に映る範囲がファインダー内に表示されます。

左手シャッター

あと、マミヤプレスの大きな特徴が左手シャッターです。

シャッター操作用のレリーズケーブルが、レンズから向かって右側のグリップに取り付けられています。

グリップには引き金のようなスイッチがついており、この引き金を引くことでレリーズケーブルを通じてシャッターを切ることができる、という仕組みです。

このトリガースイッチがついているグリップ、カメラを構えるときには左手側に来ます。つまり、左手でシャッターを操作することになるんです。

最初、というか慣れるまではかなり強い違和感がありましたが、

「ピント調節のような繊細な作業は右手で、トリガーを引くだけの簡単な操作は左手で」

というコンセプトなのかな、と思います。

何より、このカメラ自体Pentax SPとかCanon EOS7なんかと比べるとクッソ重たい金属の塊です。

片手で操作することはかなり難しい代物ですので、手持ち撮影する際は両手でしっかりホールドする必要があります。

左手シャッターは結構強い違和感を覚えますが、それも慣れの問題。

1ロール撮り終える頃には特に問題を感じることもなくなりました。

まとめ

中判で最も大きなフォーマットとも言える6x9フォーマットのカメラは、現在もいくつか選択肢があるかと思います。

我が家にはもう1種類、Beier社のBeiraxという蛇腹カメラがあります。

蛇腹カメラは使うのにもっと慣れが必要で、しかも不思議なことに5コマ目のみ感光してしまう、というおかしな挙動。

84年くらい前のカメラなので、それは仕方ないのかなー…と思いますが、正直あまり出番はありません。

FUJIFILMからも6x9フォーマットのカメラが出ていますが、中古価格もかなり高く、ヤフオクでも5~6万くらいはするケースが多いです。

マミヤプレスは安いものだと1~2万くらいで手に入ります。

また、フィルムホルダーを替えることで、6x7や6x6、6x4.5フォーマットの写真も撮ることが可能です。

※それぞれのフォーマットに対応したフィルムホルダーが必要です

6x9フォーマットの写真を撮りたいと思ったときに、現実的な選択肢としてマミヤプレスはかなり有力なものの一つになるかと思います。

バケペンを手放す決心をしたり、他のカメラは

「この子じゃなくてもいいかなー」

と思うこともありますが、現在のところ、6x9フォーマットで写真を撮る際のカメラの選択肢としては他に代えがたいです。

中判で、できるだけ大きなフォーマットで写真を撮りたい、と思われる方には、ちょっとした慣れが必要ですが、強くオススメしたい一台です。