糸を紡ぐもの 電動

先日、ドロップスピンドルでの糸紡ぎからの「糸紡ぎ機が糸をどうやって紡ぐかの原理」について学び、

「おk原理は完璧に理解したコレはアレやろ要はこういうコトやろ」号

の設計に至ったんですが、MDF板を手作業でゴリゴリ加工した挙げ句絶望的な加工精度のためにお蔵入り待ったなしになった1号ですが、今回3Dプリンタを使って2号を出力しました。

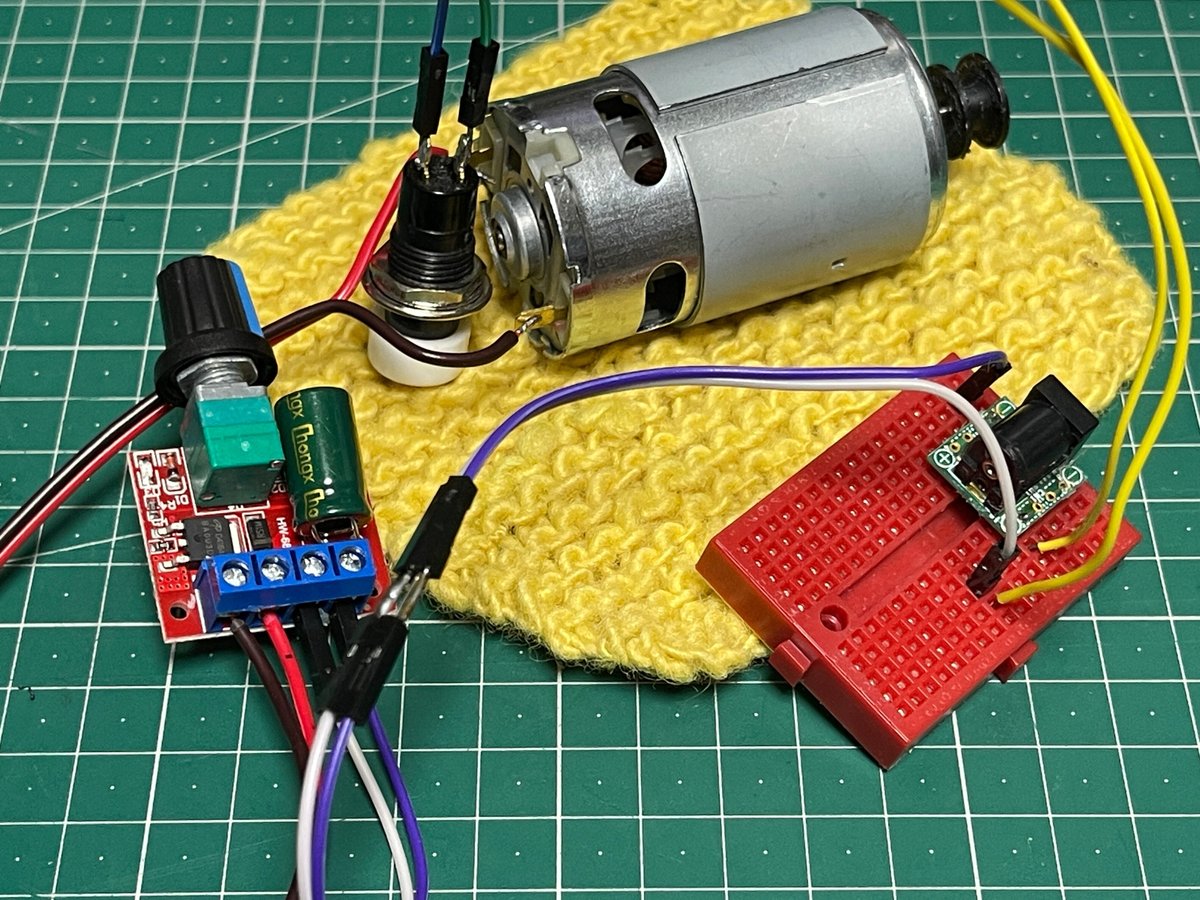

2号(仮称)はPLA製のフィラメントに径8mmのアルミパイプ、あとモーターのコントローラやらベアリングやら、12Vで22000rpmというトチ狂ったかと思えるくらい高回転なモーターを強引に組み合わせて作りました。

当初、Arduinoを使って正転・逆転のプログラムも組もうかと思ったんですが、Aruduino経由だとどうにもモーターを回す電力が足りなくなってしまい、結局モーターが周りませんでした。

多分、どっかに大きめのコンデンサでも突っ込んでやればイケたのかもしれませんが…

このタイプの糸紡ぎ機は初めて使いましたので、最初の方(上の写真で言うと糸巻きの右側)は太さもガタガタでしたが、終盤にはだいぶ細く均一な太さに紡げるようになってます。

動作の原理としてはダブルドライブ式、糸に撚りをかける羽のような部品(フライヤー)と、糸巻きが同じ方向に周りつつ、糸巻きの方がフライヤーよりも少しだけ遅く回転します。

この回転速度の差によって、フライヤーが撚りをかけた意図が糸巻きの方に巻き込まれていく、という仕組みです。

よりシンプルなシングルドライブ式というものもあるようでしたが、今回は

「せっかく作るなら難しそうな方にしよう」

と無謀な挑戦をしてみました。

こうして比較すると、ドロップスピンドルよりは細く長く紡げたと思います。

まだ操作に慣れていない事もあって糸の品質としては下の下ですが、今後紡ぎ方や力加減、繊維の引き出し方などを習熟していけば、編み物やら織り物に使える糸を作れるようになるかもです。

まずは使い物になる糸が出来るように、練習に1kmの糸を紡いでみようかと思います。

あと、もっと小型化してモーター音も静かな3号の設計もしようかな…