Mamiya C33の動作確認

Mamiya Cシリーズの二眼レフカメラ

Mamiya C3は1962年、昭和37年に発売されたモデル。

C33はC3の後継機種として1965年、昭和40年に発売されたもので、いずれも発売されて60年以上経っているカメラです。

何分古いカメラですので、

「親戚が昔使っていた」

「祖父や父、叔父などから受け継いだ」

「実家の押し入れで見つけた」

という事例もあろうかと思います。

また、ご実家などで見つけたり、オークションなどで手に入れた場合も

「誰が使ってたかも、使い方もわからない」

「そもそもコレってまだ使えるカメラなの?」

なんてこともあるかと思います。

そこで、この記事では「Mamiya C3やC33を手に入れた際、ちゃんと使えるカメラかどうかを見定めるポイント」をご紹介しようと思います。

※ここでご紹介するポイントは、あくまで僕が個人的に確認する項目と方法だと思って下さい。この記事の内容が唯一絶対の正解というワケではありません。ご不安な場合は、点検やメンテナンスをプロの手に委ねることを強くお勧めします。

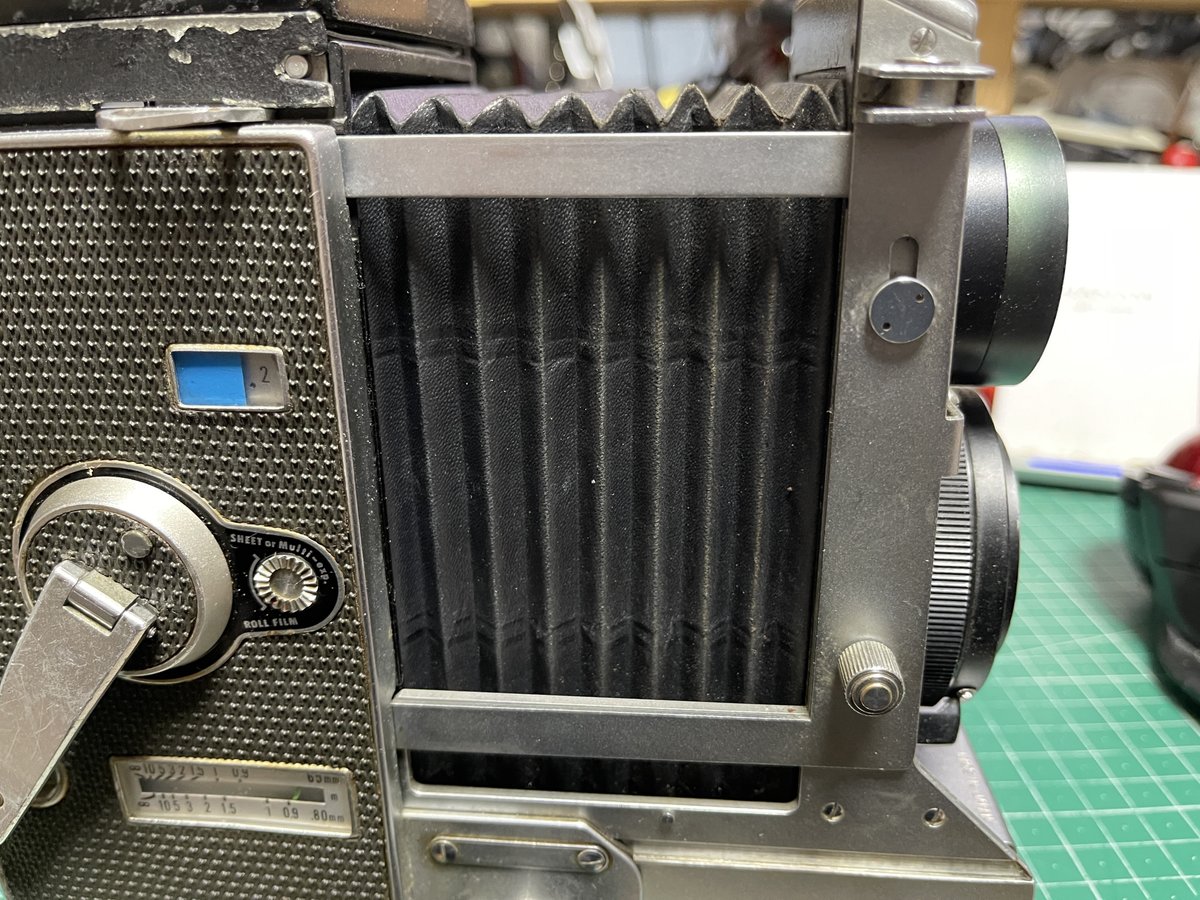

チェックポイント1 蛇腹の状態

Mamiya C3、C33は、いずれもピント合わせには蛇腹を使います。

本体前面下部に黒いダイヤルがありますが、このダイヤルを回して、レンズを前後に動かしてピント合わせをすることになります。

蛇腹に穴が空いていたり裂けていたりすると、余計な光が入ってしまい写真の写りに大きな影響が出ます。

蛇腹の状態チェックの際は、LEDライトなどがあると便利です

1.蛇腹紙、革のチェック

まずレンズをゆっくりと前に繰り出して、目一杯蛇腹を伸ばしてみます

この時、「ベリっ」という紙が破れるような音がし始めたら、即レンズを戻してやって下さい。蛇腹の修繕が必要です。

ただ、長く蛇腹を動かしていない期間が続くと、伸ばすときに「ペリッ」という軽い音がすることがあります。長期間蛇腹を動かしていなかったカメラで蛇腹を動かすときはできるだけゆっくりと、慎重に動かすようにして下さい。

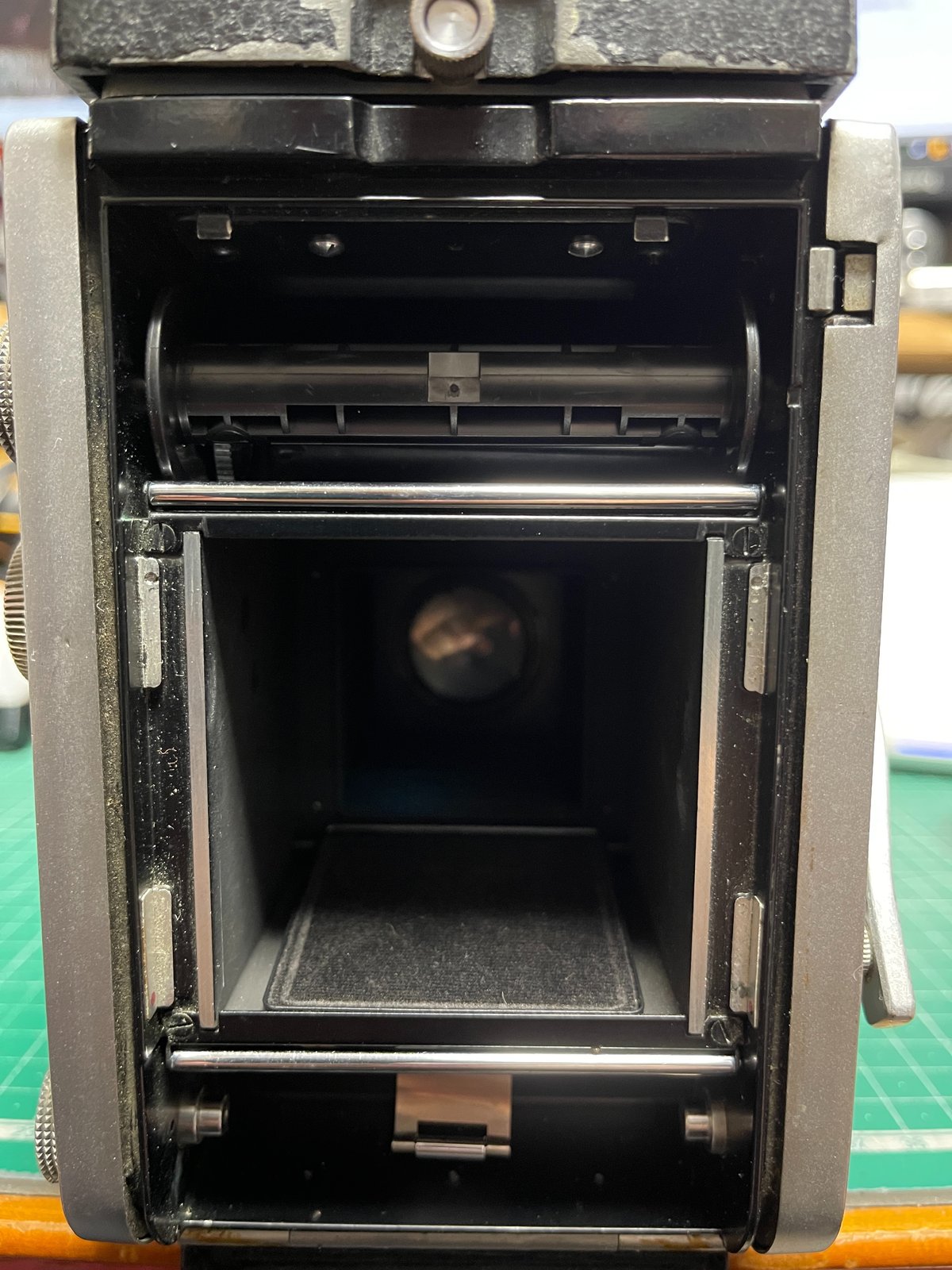

2.蛇腹を伸ばした状態で、本体裏側のフィルム室の蓋を開けます。

また、この時レンズ交換用ロックレバーが「Lock」になっている事を確認します。

3.フィルム室の蓋をあけると、(フィルムが入ってなければ)箱の奥にレンズが見えます。この状態で、できれば目をフィルム室に近づけて蛇腹の周りからライトを当ててみます

4.蛇腹にライトを当てて、光の点や線がフィルム室内から見えなければ、とりあえず蛇腹の状態はOKです。ライトがない場合は、蛍光灯などの明かりでもチェックできます。

5.もし光の点や線がフィルム室内から漏れて見えるようであれば、蛇腹の修理が必要です。

チェックポイント2 レンズのおおまかな状態と動作

続いて、二眼レフカメラの心臓部とも言えるレンズのざっくりとしたチェックです。

二眼レフカメラの場合、そのほぼすべてでレンズ側にシャッター機構が組み込まれています。ひとまず、レンズの状態とシャッターの状態をざっくりと確認します。

1.レンズユニットを本体から取り外します。

C3の場合は、本体の正面(レンズのある側)向かって右側に、Lockダイヤルとロックスイッチがあります。

ダイヤルをUnlockの状態、ロックレバーをレンズ側にスライドさせて、金属製のストッパーを外してレンズを本体から取り外します。

C33の場合は、本体の正面向かって右側のLockダイヤルをUnlockに合わせて、金属のストッパーをはずしてレンズを本体から取り外します

レンズに手を添えた状態でワイヤーを起こして、レンズを外します。

2.レンズに埃などが付着している場合は、まずブロワーやエアダスターなどで埃をできるかぎり取り除きます。その後市販のレンズクリーナーなどで優しく拭いて、汚れを取り除いてあげましょう。

可能であれば、キムワイプなどで拭き跡が残らないように拭き上げるとよりキレイにクリーニングできます。

3.レンズが白く曇っていないかを確認します。Mamiya SEKORの二眼用レンズは結構曇りが出やすいようです…

(僕の記事で過去にまとめたものに、このSEKORレンズの曇りをかなり強引に除去した方法を紹介していますが、この方法は間違ってもオススメできるものではありません。自らレンズをダメにするリスクを負えない場合は、絶対に真似をしないで下さい)

4.上下に2つ並んだレンズの内、下側のレンズの右側にあるチャージレバーが動くかを確認します。

下方向に動かしてみて、レバーが目一杯下まで動くかどうか、動いた場合、下側でロックされるかを確認します

これがシャッターチャージされた状態です

ここでチャージレバーが動かない場合は、分解整備が必要です。

5.チャージレバーが下まで動いてロックされた場合、下側のレンズの左上、時計の針で言えば10時か11時辺りにあるシャッターレバーを下に押し下げてみます。

ここで、下側のレンズの奥で金属製の羽が一瞬だけ開くかどうかを確認します

ここでチャージ後にシャッターが動かない場合も、分解整備が必要です

とりあえず、レンズの大まかな確認はこの辺までやります。

チェックポイント3 巻き上げレバーとシャッターレバーの動作

続いて、本体の正面向かって左側面にある巻き上げレバーの動作をチェックします。

レバーは折りたたまれた状態になっていますので、レバーを起こした状態で動作をチェックします。

この時、レバーの中心から右上にある小さな窓、フィルムカウンタの動作も一緒に確認します。

1.一度フィルム室の蓋を開け、自動でフィルムカウンタが0に戻るかを確認します。

また、フィルム室内、フィルム巻取り用スプール(軸)がフィルム室の上側にある場合はそのまま、下側にだけある場合は、下にあるスプールを上に移します

2.フィルム室の蓋をしっかりと閉じて、レバーを時計回りに回して、フィルムカウンタが「1」まで動くかを確認します。

また、カウンタ1になったときに自動でレバーが止まるかを確認します。

ロックが掛かった後、レバーを1/4~1/2周ほど反時計回りに回して、時計の針でいうと2時か1時辺りで止まるかを確認します

3.2でレバーが自動的に止まったら、本体の正面向かって左側面、蛇腹といっしょに前後に動く部分につけられているシャッターレバーを下に押し下げます。

この時シャッターレバーが下まで押し下げられるかどうかを確認して下さい。

レバーを回す→ロックが掛かった状態でシャッターレバーが動かなければ、本体の分解整備が必要です。

4.3でシャッターレバーを押し下げた後、再度巻き上げレバーを時計回りに回してみます。ここで、カウンタが「2」で自動的にレバーが止まるかを確認して下さい。また、ここで再度シャッターレバーを押し下げてロックが解除されるかをチェックします。

5.カウンタが「12」まで進んだ後、巻き上げレバーがぐるぐると連続して回るようになるかを確認します。

このように、巻き上げレバーを回す→自動ロック→シャッターレバー押しさげ→ロック解除→また巻き上げレバーを回す→自動ロック、という動作になるかどうかをチェックします。

チェックポイント4 ミラーの状態の確認

つづいて、レンズを外した状態で本体正面にある2つの穴のうち、上側の内部の確認です。

上の穴の中には、45度の傾きでセットされたミラーが配置されています。

このミラーが極端に汚れたりしていないか、割れていないかなどをチェックします。

ここで注意するポイントは、ミラーが極端に曇ったり汚れたりしていなければ、あまり擦ったりしない、という点です。

曇りや汚れが酷い場合は、綿棒にレンズクリーナーか無水エタノールを少量染み込ませて、軽く撫でる程度でクリーニングすると良いかと思います。

チェックポイント5 ウェストレベルファインダーの確認

本体上部にある蓋を開けると、擦りガラスが配置されています。この擦りガラスにレンズを通った像が投影されて、画角や構図、ピント調整などを行います。

このすりガラスが割れていないかや、極端な汚れ、埃などがないかをチェックして下さい。

また、ウェストレベルファインダーの一番上の蓋の内側には、拡大してピントの微調整をするためのルーペがあります。

一番上の蓋の中央をぐっと内側に押し込んで、ルーペが出てくるかどうかも確認します。

可能であれば、この時点で本体にレンズを取り付けて、Lockダイヤルを「Lock」に合わせます。

本体前面下部のレンズ繰り出しダイヤルを回してピント調整をすると、ウェストレベルファインダー内のすりガラス上に像が浮かび上がってくるのが見えると思います。

ルーペを出して像を確認する際は、目をルーペに近づけるとはっきり見えるようになります。

チェックポイント6 フィルム室の状態

フィルム室の蓋を開けて、蓋の内側のへりの部分に遮光のためのスポンジ(または黒い毛糸)が貼られているかを確認します。

スポンジが貼られている場合、スポンジが劣化して粉末状にボロボロと落ちてくる事があります。このような場合は遮光用スポンジ(モルト)を張り替える必要があります。

毛糸も劣化でボロボロになっていないかをチェックします。

また、フィルム室内、フィルムを装填するくぼみのすぐ近くに金属製の細い丸棒があります。

この丸棒がスムーズに回転するかどうか、また丸棒にサビが浮いていないかを確認します。

丸棒にサビが浮いているとフィルムに傷がついてしまう事がありますので、できればサビはピカールなどで磨いて取り除いて起きます。

チェックポイント7 レンズの細かい状態の確認

レンズのチェックについては、チェックポイント2でざっくりと確認しましたが、今度は細かく動作を確認してみます。

※チェックポイント2で、チャージレバーの動作とシャッターレバーの動作が正常であることを確認できた場合に、このチェックポイント7の確認を行います。

また、このチェックポイント7の確認は、レンズを本体から取り外して行うとやりやすいです。

1.シャッタースピード調整ダイヤルの動作

下側のレンズの周りにあるダイヤルで、「B, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500」と数字が刻印されているダイヤルと、その内側に「△」が印字されているプレートがあるかと思います。

まずは、数字が刻印されているダイヤルが回るかどうかをチェックします。

Bから500まで、カチカチという手応えとともに△の場所にダイヤルを動かせればOKです。

ダイヤルがまったく動かない場合などは、レンズの分解整備が必要です。

また、シャッタースピード調整ダイヤルの近くに「X M A」と印字されたスイッチがある場合は、スイッチを「X」に合わせておいて下さい。

2.シャッタースピード1/500秒、1/15秒、1/4秒でのシャッター動作

シャッタースピード調整ダイヤルを、まず500に合わせてチャージレバーを下に押し下げて下さい。

その後シャッターレバーを下に押し下げて、一瞬だけシャッター羽根が開くかどうかをチェックします。

この時、レンズの裏側を蛍光灯などの照明に当ててチェックするとやりやすいです。

次にシャッタースピード調整ダイヤルを15や4に合わせて同様にシャッター動作を確認します。

特に「4」に合わせてシャッターレバーを動かした際に「ジーカシャ」というように「ジー」というゼンマイが動くような音がするかを確認します。

また、シャッタースピード調整ダイヤルを「B」に合わせてチャージし、シャッターレバーをぐっと押し下げたままにしてみて下さい。

この状態で、シャッター羽根が開いた状態がキープされて、レバーから手を話したときにシャッターが閉じるかを確認します。

3.絞り調整レバーの動作を確認。

シャッターの動作が確認できたら、次に絞り調整レバーの動作をチェックします。

下側レンズの左下辺り、時計の針でいうと6時から9時くらいの辺りに小さなレバーと、「4, 5.6, 8, 11, 16, 22」などの数字が印字されているパーツがあります。

まず、小さなレバーを一番小さな数値に併せて、シャッタースピード調整ダイヤルを「B」か1か2辺りに併せ、シャッターを動作させてみて下さい。

下側のレンズが目一杯開いた状態になっていればOKです。

続いて、レバーを一番大きな数値に合わせてシャッターを動作させます。

この時、下側のレンズの中央だけが小さく開いている状態であればOKです。

長期間使っていないレンズシャッターの場合、この絞り調整レバーが固着して動きにくくなっている事があります。

レバーが硬くて動きづらいときは、無理に動かさないように注意して下さい。

さぁ撮ってみよう

ここまでのチェックポイント1~7で、すべて問題がない場合。

おめでとうございます。お手元のカメラは、フィルムを入れれば写真を撮ることができる子です。

チェックポイント1,3,4,5,6で問題がなく、2か7でのみ問題が認められた場合については、レンズだけを中古で購入するという方法もあります。

レンズの分解整備も可能ですが、かなり細かいパーツが多くありますため、レンズシャッターの修理に不慣れな方はあまりオススメ出来ません。プロの手に委ねることを強くおすすめします。

1,3,4,5、6のいずれかで問題が生じていたい場合は、本体の修理やメンテナンスが必要です。

本体の修理についても、かなり細かいメカニズムが組み込まれていますので、こちらもやはり修理のプロフェッショナルに依頼されることを強くお勧めします。

Mamiya C3を使った撮影については、

こちらの記事でもざっくりとまとめていますので、参考までに。

フィルムの購入先や現像を依頼できる先など

めでたくMamiya C3、C33が「写真を撮れる状態」であったとしても、フィルムがなければ写真を撮れません。

また、フィルムは撮影後に現像しないと写真として見ることが出来ません。

昨今、フィルムを購入できるお店はかなり減っています。

東京や大阪などの大都市圏であれば、ヨドバシカメラの店舗などでも取り扱っているところもありますが、地方都市や田舎では、店舗でフィルムを見ること自体殆どありません。

ましてや、Mamiya C3などで使用する「120フィルム(通称:ブローニーフィルム)」は、取り扱っているお店はほぼ無いと言っていいくらいです。

僕のようにド地方に住んでいるような場合は、基本的にAmazonやヨドバシ.com、楽天などのネットショップで購入するのが確実です。

また撮影後のフィルムの現像についてですが、こちらは全国に支店のある「カメラのキタムラ」さんでも受け付けてくれます。

撮影済みフィルムをきっちり巻いて、巻きがほどけないようにテープで止めた状態でお店の窓口で店員さんに渡し、現像を依頼します。この時、もし可能であればデータ化も一緒に依頼すると良いでしょう。

ただ、結構現像のお値段が高めなのと、約2週間ほど時間がかかります。

僕はいつもネットで注文できる現像サービスを提供できるショップを利用しています。

楽天などで「フィルム現像」というキーワードで検索すると、まだ色々なお店が検索にヒットすると思います。

このようなショップでの現像サービスを利用する場合は、撮影済みフィルムを郵送やレターパックでショップに送り、ショップから現像済みフィルムと画像データを返送してもらう、という形になります。

この場合もある程度時間はかかりますが、経験上実店舗の窓口での受付よりは早くて安くあがります。

僕が個人的によく利用するショップは、

・桜カメラ様

・なら現像くらぶ様

の2個所です。

ただ、非常に残念なことに短納期・高品質・低価格でサービスを提供されていた桜カメラ様が、2025年1月にサービス終了されます。

なら現像くらぶ様は、おそらく日本で唯一「リバーサルフィルムの郵送現像」を受け付けているショップですので、今後はこちらのショップを利用させていただくケースが増えそうです。

かなり長く、また画像も色々と使った記事になりましたが、Mamiya C3や33、330はプロ向けの二眼レフカメラで非常に堅牢な作りになっています。

また、蛇腹を使った繰り出し機構のお陰で、かなり被写体に近づいて撮ることも可能な、大変高性能なカメラになっています。

もしこれらのチェックを試してみて

「これはイケそうな気がする」

と思われたら、是非1度フィルムを入れて撮影してみて下さい。

二眼レフの楽しい沼が待っています(`・(エ)・´)b