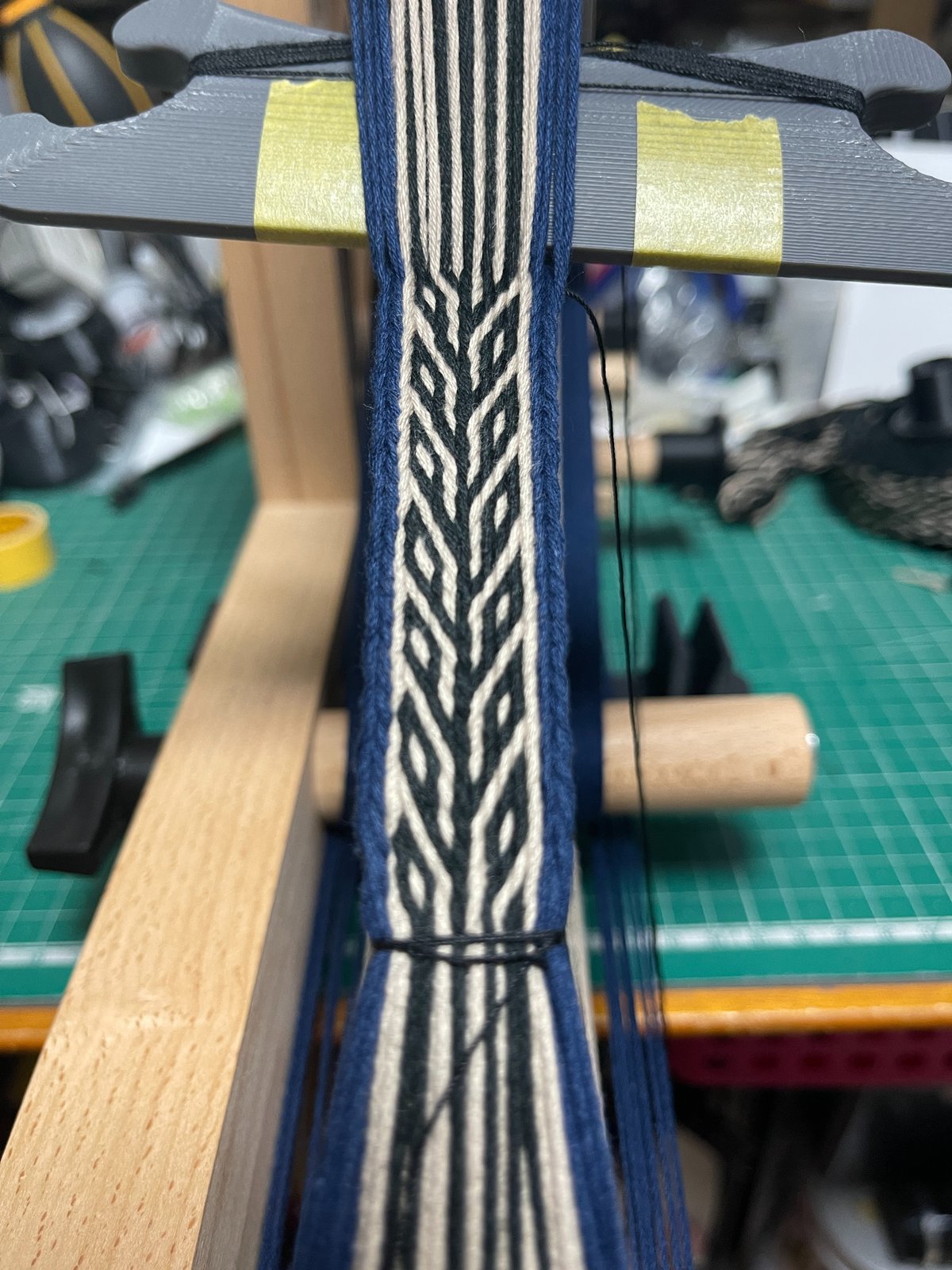

カード織りと織り機改造計画

突然どハマりしてから、怒涛の勢いで用途不明の紐を織りまくっているカード織り、何本か織ってみてわかったことがありますのでまとめてみました。

手紡ぎの単糸は織りにくい

手紡ぎの毛糸で、単糸(紡いだ糸を撚り合わせずに、一本だけで使うケース)の細い糸だと、非常に、かなり、ものすごく織りにくいです。

理由は単純で、毛糸の毛羽立ち。

毛羽立った非常に細い繊維同士が絡んでしまい、横糸を通す際に経糸を上下に分ける「糸を割る」作業にかなり手間取ります。

それに、細いということは耐久性もそれなりになりますので、糸を割る際などに強い力がかかると簡単に糸が切れます。

おそらく、普段紡いでいる糸が紡毛糸と呼ばれるタイプの糸で、梳毛糸を紡げれば多少は事情が違ってくるかもしれません。

ここは研究と実験が必要なところです。

慣れるまでは百均コットン糸がベストかも

今もメインで使っているのは、百均セリアで売っているコットン糸です。

ごしょう産業様のエンジェルコットンシリーズはやや太めですが、糸同士の引っ掛かりもなく非常に織りやすいです。

アシュフォードのインクルルームを使用していると、支柱の幅の長さの都合でカード18枚~20枚くらいまでの幅が限界かなと思います。

この糸でカード20枚=経糸80本の構成でおると、紐の幅はおおよそ30mm程度になりました。

柄によってはねじれ対策必須

カード織りは、その原理上どうしても糸を4本まとめて捻りながら織るものになります。

そのため、カードを同じ方向に回転させ続けると、どんどん糸がねじれてしまい、最終的に「これ以上糸をねじることが出来ません」という限界を迎えることになります。

糸のねじれ対策としては、織り進めたある時点で、カードを裏返す(フリップ)か、カードの回転方向を逆にして、逆方向にねじれるようにするというものもあります。

ただ、この方法だと、柄が反転しますので、「同じ柄を長い距離織りたい」という場合には不向きです。

そこで先人の技をパクって、釣り道具のナスカンを使ってみました。

半分弱まで織り進めないとねじれを解消出来ないですが、それでも模様の方向を変えずにねじれを解消、糸の状態をある程度初期化出来るというのはかなり織りやすいものでした。

もうちょいうまいやり方があるような気もしますが、暫くの間

・柄を反転させたくない、同じ方向の柄で織りたい

・カードの回転方向に偏向性がある

という場合にはナスカン使ってみようと思います。

テンションの掛け方

あと、インクルルームでの糸のテンションの具合ですが、当然ながらあんまり強すぎるのも良くないようです。

次第に支柱の内2本くらいが少し歪んできているようでしたので、少しテンションを緩めにしてもうまく織れるように工夫しようかと思っています。

柄のバリエーションと「ベルト織り」と多綜絖の構想

今のところ、まだ単純な柄を織る練習を重ねている状態です。

カード織りは1つの列に4種の色を使うことが出来る分、織れる柄の複雑さがベルト織りと比べて勝っています。

ただ、ベルト織りはベルト織りでなかなかに楽しそうで、次に織るのはベルト織りでシンプルな真田紐のような模様にしてみようかと考えてます。

あと、卓上織り機のカランコの多綜絖化計画ですが、

とりあえずは試作ということで、4枚のリジッドへドルを個別に上げ下げ出来るような仕組みを作ってみました。

4枚分が1セットになっていますが、理論上はこれを2つ組み合わせれば8枚綜絖が実現できることになります。

糸の通し方の自由度はかなり低くなりますが、理論上はこれで4枚綜絖の単純なパターンはできそうです。

織る模様に応じてリジッドへドルも作り直してやれば、いろんな柄を織れるようになるかも。

今度はこの経糸60本程度の綜絖パーツを使った小さな織り機でも作ってみようかと考えてます。

理屈が問題なければ、コレを応用することでカランコの4枚や6枚、8枚綜絖機構が出来るかもしれません。

2025年の計画にしてみようかと思います。