町田有理「目をすます・耳でみる」(2日目)

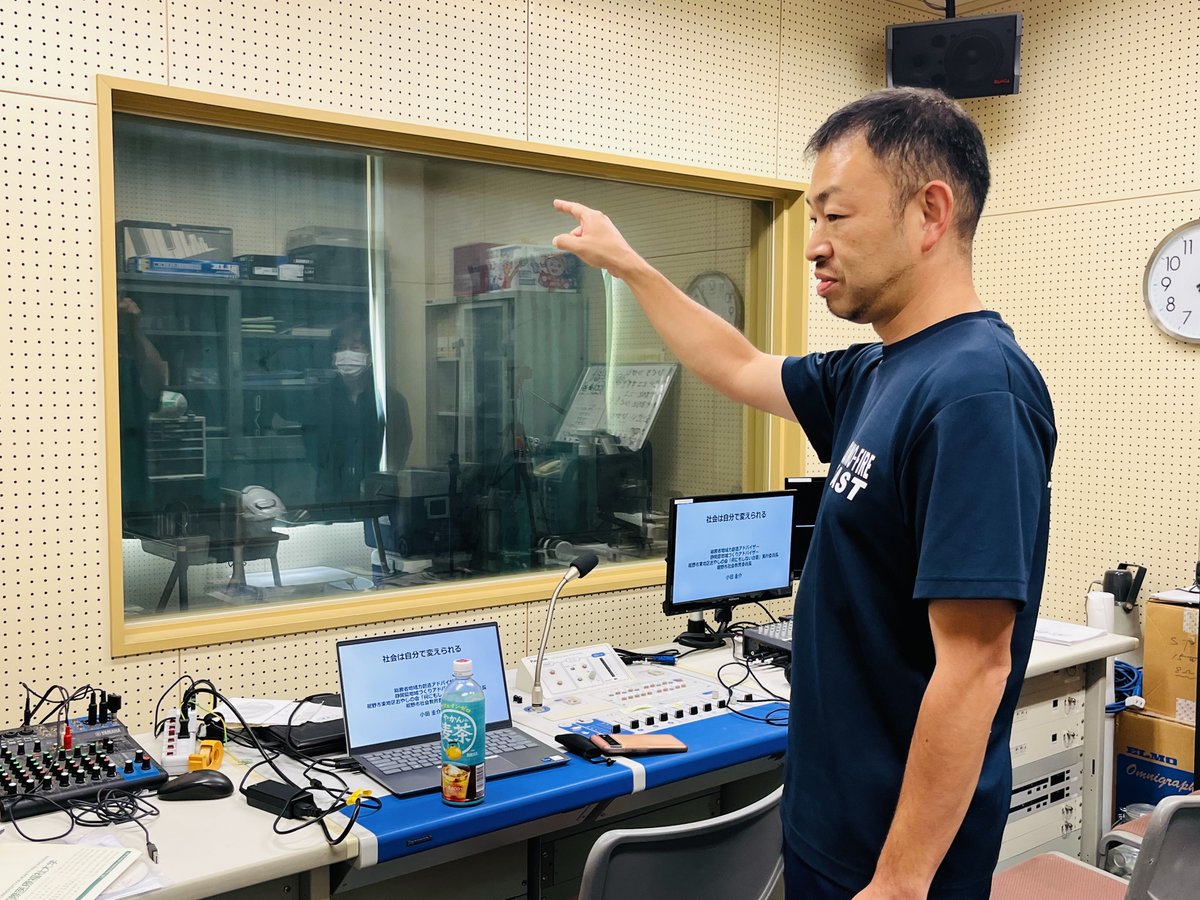

2日目は午後から、ホストの小田さんが授業をされている知徳高校に行き、総合探究の授業を見学させていただいた。知徳高校では、いくつかのチームに分かれて地域の課題を解決するプランニングをし、そのいくつかを実際に町の協力を得て実施しようという試みがなされている。小田さんが放送室からスライドを写しながら授業配信する様子を、配信先の教室から参観する。

『何にもしない合宿』など、小田さんのデザインした地域イベントは、まずは小田さんの個人的な課題感を起点として、家族の幸せ、地域の幸せ…と徐々に規模を拡大・波及させて作られていったものだそうだ。

そしてその活動では、小田さんは与える側であり続けるのではなく、ご自身も参加者の方々から得るものがあり、相互に無理のない運営が工夫されているのだとも。

終礼ののち、小田さんの元には総合探究ゼミの学生メンバー3名が集い、堰を切ったように次々と授業の感想を語っていく。彼らが現在、プランニングに感じている課題感を尋ねていくと大きく分けて2つ。「プランニングをするチーム内の意欲に温度差があること」と「社会の課題を自分ごととして考えられていないこと」だという。

とするならば、知徳高校の生徒さんたちが地域の課題を解決するのではなく、地域の方々に知徳高校の生徒さんの課題を解決しようとしてみてもらってはどうだろうか、と提案した。突拍子もない意見に聞こえるかもしれないが、その取り組みの過程で自分の個人的な課題であると思っていたことと、地域の課題感と重なる部分を発見することができれば、自分ごととしてプランニングをする端緒がひらけるかもしれない、という意図だ。

そこには生徒さんには学校の外に相談先を持てる心強さがあるし、地域の方々には頼ってくれる人がいる嬉しさをもたらすことができるのではないか、という思惑もある。

地域から切り離された生活を送っているとされる高校生の個人的な課題感は地域の課題感と全くの別物でしょう、という意見もあるかもしれない。けれども私は、彼らがプランニングを進めるにあたって感じている課題感の2つは、大人が社会で抱えている課題感と全く同じだと感じたので、別物であるとは思わない。そして、どんな紆余曲折があろうと構わないから、一見するとかけ離れている(と思っている)物事や存在との共通点を見つけられた時のハッとする感じ・喜びを、ぜひプランニングの過程のどこかで感じとってほしいと願わずにはいられなかった。

放課後はゆらこさんの希望で、演劇部の部活を見学。ゆらこさんの演技指導は、会話によって物語を立ち上げる方法なども含めて、傍で聞いているだけでも学ぶことが多かった。11月の舞台で使う設定を主軸にしたエチュードを間近に観て、俄然執筆中だという台本が読みたい、上演が観たいと思う。

ホテルに帰るとすっかり日が暮れていて、かづみさんと居酒屋ゆずに行き、美味しい料理を食べながら3時間近く話しをし、そのままの勢いでホテルに戻って3人で、かづみさんの新たな作品へ向けたテストをした。

「相手を知りたいと思って見つめるより、きかせてほしいという気持ちで臨んだ」というかづみさんの一言はそのまま、今日の私たちのハイライトだ。