File.03 ホウオウは金色なのか、虹色なのか

ポケットモンスター金のパッケージを飾ったことで有名なポケモン、ホウオウ。分類は「にじいろポケモン」。アニメの初登場シーンでは金色に輝く姿が印象的でした。歴代の公式イラストを観察してみると、赤色と黄色と緑色が鮮やかですが、虹色と呼ぶには少ない気もします。

さて、ホウオウは一体何色なのでしょうか。

※この記事は、2022年10月のリモポケ学会で発表した内容と、携帯獣微細構造学の自主制作本シリーズに記載した内容をベースに、新たにまとめ直したものです。発表のアーカイブ動画はこちら⇒

先行研究のご紹介

この記事では、空想科学的な視点から考察していきます。

ゲームの設定や当時の開発の記録などを切り口としたメタ的な考察は、2021年に生㌔Pさんが実施されているので、そちらを参照してください。

七色の構造色

光の当たる角度によって七色に輝くハネは幸せをもたらすという。

角度によって色が変わるというホウオウのハネ。この特徴は、生き物が持つ構造色の色の見え方とよく似ています。

例えばですが、鳥の仲間であるハト(ドバト)の首の色を想像してみてください。緑だったり紫だったり、灰色だったりしませんか?

これはすべて正解で、見る角度によって緑に見えたり紫に見えたり、灰色に見えたりします。

ハトの首の色とシャボン玉

ハトの場合は、羽根の中にある薄い膜構造で生じる「薄膜干渉」によって、このような特徴が現れます。外界からの光が薄い膜で反射した時、特定の色の光で強め合いが発生し、他の色は打ち消し合って弱くなる、という現象が起きます。ざっくり言うと、光の干渉という現象です。

強め合った光が反射して戻ってくるので、結果的にその光だけ反射率がとても高くなった状態になります。この強く反射する光に対応する色が、私たちの目に見える色です。

この「反射率が高い色」というのは、薄膜の厚さや材質、見る角度によって変わります。こういった、微小な構造によって決まる色を「構造色」と言います。

(補足:見る角度によって変わるのは、見る方向によって見かけの厚さ=光の経路の長さが変わるからです。この辺りは「光の干渉」の話なので、高校物理の本などに載っています。)

さて、多くの方は、この現象をどこかで目にしています。例えば、シャボン玉です。

シャボン玉は、風にゆられながら油膜がゆらめくので、膜の厚さは一律ではありません。さらに次第に乾いていくため、徐々に薄くなっていきます。場所によって膜厚が異なり、時間によっても変わっていくので、シャボン玉はゆらゆらと揺らめくような虹色に見えるのです。

ガケガニのバブルこうせんを貼ります(指人形教室で撮影)

ハトに戻ります。

ハトの場合、ある角度では緑の光が強め合うことがわかっています。また、別の角度では、赤と青の光がそれぞれ強め合いの状態になっています。この角度から見ると、赤と青の強い反射光が同時に目に届くので、紫色に見えるのです。

そして、その中間の角度では、いずれの色も強め合ったり弱め合ったりしません。それぞれがそれなりに干渉し合います。そうすると、いろんな色の弱い光がまんべんなく目に届くので、光の三原色の中央のように白っぽく見えます。これが、灰色の正体です。

ホウオウのハネも、ハトの首と同じように、見る角度によって、赤色、黄色、緑色がそれぞれ強め合うような特徴を持っているのかもしれません。

では、そんなホウオウが、金色に見えることはありうるのでしょうか?

金色ってどんな色?

そもそも、金色とはどんな色なのでしょう?

色鉛筆の金色は、黄土色っぽい芯とキラキラのラメで表現されています。

金色が無い時は黄色の単色で塗るだけでもそれっぽくなりますが、黄色は黄色ですよね…?

金色に"含まれている"色

じゃあ本物の金の色を見てみよう!ということで、金属の「金(Au)」の反射スペクトルを見てみましょう。

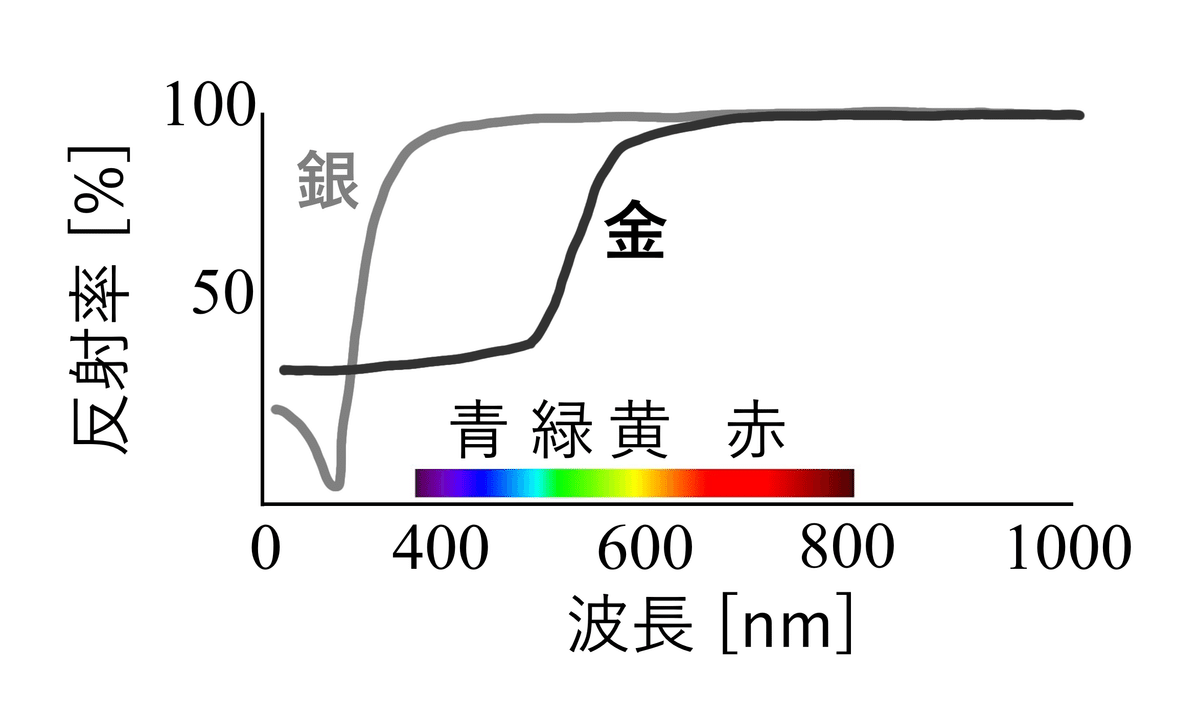

金のグラフを見てみると、短波長側、つまり青色側の反射率が低く、それ以降の長波長側の色の反射率が高いことがわかります。

比較として、金属の「銀(Ag)」の反射スペクトルを重ね書きしています。

銀の場合は、青色を含む可視光全体で反射率が高いです。

これらのことから、金色の特徴は次の2点と言えそうです。

黄色だけではなく、赤~緑の光も混ざっている

反射率が高い(金属光沢のような輝きがある)

したがって、赤色、黄色、緑色の強い光が混ざっていると金色に見えるみたいです。赤、黄、緑・・・

ホウオウのハネの色の中に全て揃っています!

ホウオウの金色の正体見たり!?

ホウオウのハネの色が、赤色、黄色、緑色を強く反射する特徴を持った構造色によるものだとすると、3色が適度に反射する角度があるはずです。

その角度から見ると、赤・黄・緑の光が混ざった色、すなわち「金色」に見えるのではないでしょうか?

とはいいつつも、その角度というのは、それぞれの色の反射率があんまり高くない角度です。金色の特徴である「反射率が高い」を満たすほどの輝きを放っているでしょうか…?

ホウオウが金色に輝いて見えたのは、主人公の旅の始まりへの期待によるものだったのかもしれません。

色違いの発色原理を空想する

ホウオウの金色について語るなら、色違いにも触れておいたほうがよいでしょう。

ホウオウの色違いは、金色と言い切って良さそうな色をしています。

金色に見えたホウオウは色違い個体でした、と言ってしまえばそれで終わりですが、せっかくなので前述の考察をベースに空想してみます。

青色はどこにいったのか

File.02の色違いモルフォンの青色の時に触れましたが、生き物の構造色は複合的に発生していることが多いです。

例えば、モルフォチョウの青色が綺麗なのは、青色を強く反射する微細構造に加えて、翅の奥にあるメラニンが余計な色を吸収しているから、でした。

鳥の仲間でも同様に、クジャクやハチドリの構造色は、メラニン顆粒とその並び方や、それらが含まれる羽根の形状などが複雑に絡み合った結果として、鮮やかな色となっているようです。

同じように、ホウオウの鮮やかな赤・黄・緑色は、それらの色を強く反射する構造だけで決まっているわけではないかもしれません。

先程の金の反射スペクトルを見ながら考えていくと、ホウオウの発色に関与しない色があることに気が付きます。青色です。青色は、どこにいってしまったのでしょうか。

例えば、ホウオウの羽根の中に、青色をよく吸収する色素などが含まれる層があるとすれば、それ以外の色の反射が際立つようになります。左下の図のようなイメージです。

このように、青色をよく吸収する層と、角度によって赤黄緑を強く反射する層が重なっているのが、ホウオウの羽根の特徴なのではないでしょうか。

仮にそうだとして、例えば、ある個体の微細構造の層に変異が起きて、特定の色を強く反射する特徴が失われていたとします。その層は恐らく、様々な色をまんべんなく反射したり吸収したりするでしょう。

そうすると、青色がよく吸収されて、それ以外の色はまんべんなく反射する羽根、となります。

先程、そのようなのものを見ましたね。そう、金の反射スペクトルの特徴と同じです。つまり、この羽根は金色に見えるはずです。

ただし、それなりに吸収されたり散乱したりして反射効率は落ちていると想像されます。輝くようにキラキラした金色、という感じではないでしょう。むしろ、それくらいのほうが「色違いのホウオウ」っぽい色合いかもしれませんね。

参考文献

[1] 東京理科大学吉岡研究室ホームページ、研究紹介、"ドバトの首の羽根が二色にしか見えない理由"、www.yoshioka-lab.com/kaisetsu/pigeon.html

[2] 木下修一、生物ナノフォトニクス-構造色入門-、朝倉書店、2010

[3] 木下、吉岡、藤井、"自然界の構造色の仕組み"、色材協会誌、75、pp.493-499、2002

おまけ

偽物のにじいろのはね量産技術

C103の新刊「超空想携帯獣学」では、ポケマスEXのイベントストーリー「黄金色に輝く未来」に登場した偽物のにじいろのはねを切り口にして再編しました。

人工的な構造色を有機物に付加するというのは、ほぼほぼ"研究"に等しく、専門的な技術と設備が必要です。パシオのロケット団だけでは量産など到底無理だろうと推測し、色違いのオニドリルのハネを3色で塗ったのでは?というオチにしました。

それにしても、本物かどうかではなく、偽物かどうかで特定したクリスのアプローチは本当に素晴らしかったです。実際にはどのポケモンのハネを使って量産していたのか…。

私もやってみたいのでこっそり教えてほしいです。

あとがき

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

最初に書いたように、この記事の内容は、2022年10月のリモポケ学会で発表したものとほぼ同じです。noteとして出力するまでに2年以上経ってしまいました。ただ、何度もまとめ直すたびに理解が深まって、今の結論に着地したという面もあるので、結果として良かったかもしれません。

ちなみに、色違いの考察は、この記事を書きながら考えた追加要素です。思いつかなかったらどうしようと思っていましたが、いい感じの空想ができたので満足しています。

もし、さらにこの先があるとしたら、もっと踏み込んで羽根の内部構造や寸法も妄想して、数値解析の結果を使って反射スペクトルまで書いてみたいのですが、時間が全く足りません。やりたいことを全部やるには、どうしらたらいいのでしょうか。