クルアーンのみに基づくイスラム実践 (其の三)

ハディース主義者の捉えるイスラム像に迫る

シリーズ三回目の今回は、イスラムの唯一の啓典であるクルアーンに対し、ハディースという「外典」を組み込んだいわば「スンナ教/ハディース教徒」とも言える、ハディース主義者らの教義の実態解明を試みる。

前回までは、アラブ民族主義の世襲王朝がハディース集の作成に着手したこと、またシャーフィイーをはじめとする王朝の御用学者らが「ムハンマドの伝統(スンナ)」を、クルアーンに次ぐ「第二の啓示」として、公式教義化させた事実などをざっと見てきた。

今回は主に、ムハンマド偶像化問題にスポットライトを当て、その因果関係や、他宗教の伝承由来と思われる部分などを検証したい。

ムハンマドの「たった一つの役割」

前回の記事でも触れたとおり、クルアーンの記述に忠実なイスラム理解に基づくのであれば、ムハンマドの唯一の役割とは、ただ単にクルアーンの啓示を受け、それを遺すことであった。この点に関しては、クルアーンの中でも誤認の余地がないほど、繰り返し言及されている。

イスラムの規範と実践は、ムハンマドの誕生よりも遥か昔から、アブラハムによって既に確立されていたということ、そしてそれはクルアーンの啓示によってムハンマドにもたらされたものではなく、全てアブラハムの時代からムハンマドが受け継いだものであることにはすでに触れた。

ムハンマドが新たに導入したイスラム実践は、礼拝、断食、喜捨、巡礼を含め、一切存在しない。ムハンマドは純粋に、アブラハムと同じ宗教に追従していただけなのである(クルアーン16章123節)。

クルアーンで言及される『ムハンマドへ追従せよ』の意味

教義としてのムハンマドの伝統「スンナ」の必要性を正当化させるために、ハディース主義者らが必ず使ってくる論法には、次のようなものがある。

「クルアーン第3章32節では、ムスリムが『使徒に従うよう』命じられている。それゆえムスリムが使徒の伝承集であるハディースに従うのは神に命じられた義務そのものなのだ。ハディース否定者は異端であり、地獄の業火で永遠に燃やされるだろう。」

ではクルアーンの当該章句を見てみよう。

言え。

「アッラーと使徒に従いなさい。」

だがかれらがもし背き去るならば,

誠にアッラーは信仰を拒否する者たちを御好みになられない。

(3章32節)

まずは、ここの「言え」という部分だが、クルアーン内には神がムハンマドに対し、具体的な発言を命じる多くの章句がある。ここでは、当時のイスラム共同体に対し、「神と使徒に従うように言え」とムハンマドが命じられている。

それだけなら、後世のイスラム共同体に対してもその命令が継続されるという解釈が成立するかもしれない。

だが、クルアーンでは加えて、「使徒(ムハンマド)の唯一の責務は啓示の伝達に他ならない」と29章18節で述べられているのだ。クルアーンに忠実な理解をするなら、「使徒に従う」ということは、使徒ムハンマドが受け持った唯一の責務としての成果物、すなわち神の言葉クルアーンに従うことに他ならない。

クルアーンは「神と使徒に侍え」(3:32)と述べた上で,「使徒(ムハンマド)の唯一の責務は啓示の伝達に他ならない」(29:18)と述べる。即ち使徒に従う事とは,使徒が伝達した啓示にのみ従う事であり,ブハーリーやウマイヤ・アッバース王朝が創作したハディース教義が作り出す虚偽に従うことではない。 pic.twitter.com/zwtWG2FHj8

— Micky Sakata (@mickysak) April 29, 2021

預言者ムハンマド自身は、そもそもハディースの記録の一切を禁じていた。もしも、「ムハンマドのスンナ」への追従が、イスラムの規範と実践においてそれほど重要であるなら、全知全能者による啓示クルアーンにおいて明確に命じられていなければならないはずだが、そうした章句は一度たりとも登場しない。

「ハディース記録の禁止」説を強化する根拠はまだある。以下の伝承によれば、ムハンマドの逝去から約30年後、当時ウマイヤ朝の王に就任したばかりのムアーウィアが、あるとき自分好みのハディースを記録しようと試みたものの、それを教友ザイド・ブン・サービトが制止する様子が伺えるものだ。ちなみにザイドは、ムハンマドに最も近しい側近の一人であり、彼に下された啓示を逐次記録した筆記官でもあった。

ここからも分かる通り、ハディースの記録行為はムハンマドの生涯において一度たりとも許可されていなかったのである。そうした行為は、23年間に渡り継続したクルアーンの啓示記録の邪魔となり、混同されてしまう恐れもあったからだろう。当時はまだ製紙法が伝わっておらず、代替品であった羊皮紙などの記録媒体も非常に限られ、貴重なものだった。

また「ハディースの記録はもともとは禁じられていたものの,預言者ムハンマドの気が変わり,後に許可された」という全く無根拠で不合理な主張も見られるが,それすらも以下の伝承が反証している.ここでは預言者の死後,ムアーウィヤが勝手に伝承の書き留めを試みたものの,静止されていた様子が伺える pic.twitter.com/9DBo5UOr2V

— Micky Sakata (@mickysak) March 29, 2021

もう一つ、ハディース主義者らがその教義を正当化するために使う伝承に、預言者ムハンマドが「クルアーンと〇〇に従え」と当時の群衆に語りかけたとされる(有名な)ハディースがある。このハディースには複数のバージョンがあり、スンナ派、シーア派がそれぞれの教義を正当化するため、しばしば引用する有名なハディースである。

ムスリム世界の党派主義と分裂の原因 - 「別離の巡礼」のハディース

問題のハディースを見ていく前に、少しだけ時代背景を説明したい。

預言者ムハンマドが死の間際に行った説教のうち、大規模な数の教友たちが聞き、宣べ伝えたとされる伝承が、別離の説教と呼ばれるものだ。それはいわゆる「別離の巡礼」からの帰途、数千人のムスリムたちが一堂に会したタイミングで、ムハンマドが彼らに向けて説いたとされる説教で、その中にはムハンマド亡き後のムスリム共同体のあるべき姿を説明する部分がある。このハディースは、今現在にわたるまで極めて重大な影響を残し続けている。

(これはいわゆる「ムタワーティル」として伝わる、最も信憑性の高いとされる種類のハディースの一つではあるものの、以下でみられるような言い回しの差異が生じているため、ムタワーティルであれ、改竄を免れないという例の一つである。)

このハディースでは、ムハンマドの「ある主張」における、三つの異なるバージョンが存在する。その「ある主張」のポイントは、「ムスリムの信仰の拠り所とは、具体的に何か」を説明するところだ。

では、以下でそれぞれのバージョンの要約を見ていこう。

・スンナ派バージョン

「私はあなたがたにクルアーンと私のスンナ(慣行)を残す。あなたがたはその両方に従うのだ。」 (Muwaṭta’ 46/1628).

・シーア派バージョン

「私はあなたがたにクルアーンと私の家族/子孫(アハルル=バイト)を残す。あなたがたはその両方に従うのだ。」 (al-Tirmiḍhī 49/4155; Muslim 44/55/2408; Ibn Ḥanbal 4/366; al-Dārimī 23/1/3319).

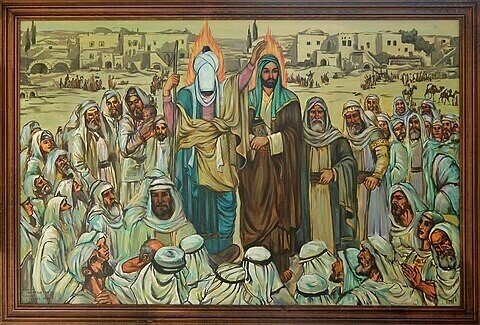

(ムハンマドがアリーを後継者として指名するシーア派の絵画)

・第三のバージョン

「私はあなたがたにクルアーンを残した。あなたがたはそれに従うのだ。」 (Muslim 15/159/1218; Ibn Mājah 25/193/3074; Abū Dāwūd 11/185/1905).

ご覧の通り、クルアーンの記述と合致する唯一のバージョンが、この第三のバージョンである。つまり、「ムハンマドの唯一の任務はクルアーンの伝達である(5章99節ほか)」とする部分と完全に合致し、誰にでも分かり、シンプルこの上ない。いうまでもなく、クルアーンには「スンナに従え」や「ムハンマドの家族/子孫に従え」などという記述は一切ないのだ。

だが困ったことに、多くのハディース主義者(スンナ/シーア派)らは、このバージョンの存在さえ知らないのである。スンナ派およびシーア派の極めて簡素なバージョンと比べ、異様なまでの長さの文中に埋もれてしまっているのが一因かもしれない。

この「第三バージョン」こそが唯一の真正バージョンであることを裏付けるハディースも存在する。ムハンマドいわく、

「私からはクルアーン以外のものを書き記してはいけない。誰であれ、クルアーン以外のものを書き記した者は、それを消すのだ。」 (Aḥmad 1/171; Muslim 55/92/3004)

この伝承は、イブン・ハンバル(855没)が自らの伝承集『ムスナド』において残したものだが、後に付け加えがなされたと見られる伝承が、ムスリム・ブン・ハッジャージュ(875没)が集めた伝承集『サヒーフ・ムスリム』(下記)に見られる。もちろん、これはハディース主義者にとっては都合の良いハディースである。

ここでは「クルアーン以外のものを書いた者は、それを消すのだ」の後に、「ただし私の言葉を口伝することには害がない」と追加で述べられている。要は、「ハディースを書き留めてはならない。…だが私の言葉は伝承せよ」ということになる。しかし、たとえこのハディースを受け入れたとしても、ハディースの筆記や記録そのものが一切禁じられていたことに変わりはない。

いずれにせよ、クルアーンに立ち返るのであれば、啓示以外の言説や伝承(ハディース)そのものの信仰が禁じられていること(クルアーン45章6節、7章185節、77章50節)、そして現存するほぼ全ての伝承は、預言者の死後約200年が経過した後に収集・編纂されたものであるという動かざる事実こそが重要なのである。

なぜハディースは禁じられたのか

では、本来なぜ預言者ムハンマドがハディースの記録を禁じたのかという点について考えてみると、上述したように啓示として断続的に下されていたクルアーンと混同されてしまう恐れがあったからだが、過去の啓示宗教において起きた、教義の著しい改変という歴史的事例も関係しているのではないだろうか。

それはつまり外典としての口伝集や注釈書の追加である。ユダヤ教のタルムードやキリスト教の新約聖書が果たした役割を見れば、それは一目瞭然だ。どういうことかというと、「神の言葉」とされる書物だけでは納得・満足しない者たちが、別の解釈や要素をそこに新たに添竄する行為が発生したのだ。

聖典とされるものが首尾貫徹せず矛盾だらけになってしまっていること、また全知全能の唯一神による宗教であるにもかかわらず、偶像崇拝的要素、嘘話、野蛮な風習、形式張った細かい儀礼など、本来あってはならないはずの非普遍的な不純性が追加されているのはその為である。

キリスト教におけるパウロの役割と例

たとえば、イエスキリストの説いた宗教(原始キリスト教)と、現代キリスト教諸宗派の教えは至極異質であることがわかっている。原始キリスト教のユダヤ人キリスト教徒たちは、イエスキリストを人間として扱い、神の子だとは主張していなかった。原始キリスト教は、アブラハムの説いたイスラム実践と同一の教えである。

またキリスト教会の説く教義は、パウロやマタイ、ルカなどが著した福音書・書簡の影響が極めて強い。原始キリスト教徒(ユダヤ人キリスト教徒)たちは、パウロの布教による「異邦人キリスト教(ヘレニズム・キリスト教)」の勢力拡大を前に、3~4世紀頃に消滅したものの、純粋な一神教としての原始キリスト教の流れを汲むのは、いうまでもなくイスラム(直訳:神への服従)である。

パウロなくして成立することは決してなかった現代キリスト教は、「パウロ教」とも呼べるものである。預言者の死後に、外典がでっち上げられ、それが正統教義として権威付けられるのは、古来から続く常套手段なのだ。

ユダヤ教におけるタルムードの例

さらに遡ると、同じようにユダヤ教でも、モーセが啓典トーラー(モーセ五書)に基づいて説いた教えと、現代の主流ユダヤ教との間には剥離がある。神ではなくラビの教えがまとめられた口伝律法「タルムード」による伝統がもたらした影響である。

初期ユダヤ教の古代ヘブライ人たちは、原始キリスト教のケース同様、アブラハムが実践していたイスラム(直訳:神への服従)と同一の教えに従っていたのである。ラビの教えなくしては成立しない主流派ユダヤ教は、「ラビ教」とも呼ばれる。

特筆すべき点としては、ユダヤ教であれキリスト教であれ、啓典に立ち返って外典の影響を排除し、元来の教えを見直そうという運動(カライ派、聖書のみ運動など)があることは、クルアーン主義との共通点である。

他宗派の瑕疵の再現

こうした過去の啓示宗教の信徒が犯した過ちをクルアーンははっきりと記述しており、それが誰の目にも明らかにされていたにも関わらず、イスラム共同体はまんまと同じ轍を踏んでしまったのである。

クルアーンでは幾度となくハディースが名指しで非難され「啓示以外の伝承を信じてはならない」こと、そして党派主義に陥ってはならないことが述べられるも関わらず、それは無視されてきたのだ。

その理由は権威主義に他ならない。権力者らによる恣意的な解釈と歪曲による意味付け、そしてそれに基づく固定された教義という縛りがハディースによって実現された。彼らは自らの権威のためには啓典などどうでもよく、むしろそれを巧く利用して権力の座を盤石のものとしてきた。

クルアーンにはアラブ人や聖職者らによる特権支配を促す章句が一切ないどころか明白に非難する(クルアーン9章31&34節,16章87節)が、そのままだと困る勢は、ラビ権威やキリスト教会の手口をコピーし、ハディースという「聖典」を生み出し、それを「クルアーンを説明する第二の啓示」として権威付け、ムハンマドの部族(または子孫)の宗教的権威を作り出し、クルアーンとは矛盾した独自の教義を完成させた。スンナ派でいうとカリフ、シーア派ではイマームをその頂点に戴く新教団の完成である。

教養と素質のあるムハンマドの子孫なら独裁者でも文句は言えないという感情と空気の支配、ムハンマドを肉親はおろか誰よりも愛し、崇敬せよとする「模範的姿勢」を説く教義、これらは果たしてクルアーンが説くイスラムと同じものであろうか?

否である。

全ての預言者たちの敵性勢力こそが、「ハディース」という妄言を捏造することを示す、興味深い記述もクルアーンには存在している。

こうしてわれらは,全ての預言者に

人間とジンから成る悪魔という敵を作った。

彼らは欺くために飾り立てた妄言で互いに唆し合う。

主の御心でなければ, かれらはそうしなかったであろう。

ならば彼らとその捏造を疎むのだ。

(第6章112節)

このクルアーンの解釈を適用すれば、預言者の敵である「悪魔」たちが、クルアーンに記された神の教えに反し、嘘と虚構をでっち上げ、人間社会に苦しみと混乱をもたらしてきたことになるが、それは歴史に鑑みても納得できる話である。クルアーンの記述と比較すると、嘘や虚構の語り手やその収集者らは、人類を唆す敵であることがわかる。

その考え方でいくと、ハディース学者やクルアーン注釈学者らも悪魔と同罪となる。彼らが権威の要請によりハディースを聖典化させ、クルアーンに歪曲を加え、スンナ派・シーア派などの固定的な解釈を正式教義として定着させてしまったことがイスラム圏の悲劇の始まりであるからだ。

イエスに会ったことのないパウロが「福音書」を記して聖人視され、新たな教義と宗教を完成させたのと同様、ムハンマドに会ったことのないブハーリーやムスリムを代表とする伝承収集者や、シャーフィイーなどの法学者らが、新たな教義をもつ宗教を「ムハンマド(のスンナ)教」として完成させた。それはクルアーンはもちろん、ムハンマド自身の教えとも根本から叛くものである。

ムハンマド自身、クルアーンを「説明」することすら禁じられていたのにも関わらず(クルアーン75章15〜19)、彼らは権威による要請、もしくは自らの権力欲から、悪魔の罠に陥ってしまったのである。

こうしたクルアーンのみに基づく考え方は、ハディース主義者的には「歪曲」「おかしな言説」「独断による無茶苦茶な説明」に見えてしまうようである。彼らに直接その根拠を聞いても、決して答えることはしないし、彼らの思い込みと盲信は、根拠すら必要のない域に達してしまっている。彼らと実際に対話すれば、彼らがクルアーンよりもハディース、そしてそれに基づく権威と伝統に最も重きを置いていることが非常によくわかる。

ハディース聖典化とムハンマド偶像化の因果関係

以上のように、ハディースを聖典とするスンナ・シーア両教においては、以下の偶像崇拝的要素は全く気にならないようだ。

・礼拝中、ムハンマドに捧げる祈り(サラート・アランナビー)

・日常的なムハンマド模倣(服装・発言・テンプレに沿った行動様式などムハンマドのフィルターを通した人生)

・聖人・超人視(来世でのムハンマドの執り成しを求める・聖廟崇拝)

・アイドル化(ムハンマド讃美歌など)

普遍的価値観と信教の自由

ハディースベースの「スンナ・シーア教」において、一人歩きする「ムハンマドの言葉」は、事細やかに義務行為の詳細を命じ、さまざまな追加の崇拝行為や要素を延々と述べ、義務の礼拝を止めようものなら背教者として処刑を命じる。それはイスラムから分派した極めて非寛容な宗教であり、近代文明社会とは相容れない思想が多々見られる。

クルアーンベースのイスラムは「苦行を課さない」(2:286)、「信教の自由」(2:256)がある、「容易な教え」(2:185)である。

コーランに基づくイスラムは信教の自由が保障されており辞めても死刑にはならない。ハディースに基づく伝統スンナ教に信教の自由はなく辞めたら極刑。 pic.twitter.com/y4kcDbJxQS

— Micky Sakata (@mickysak) May 26, 2021

長期的な信仰の保持は、偶像崇拝要素の排除

ハディースがいかに現代文明との折衷を拒むモンスター宗教を作り出すのか、またいかに預言者ムハンマドを侮辱しているのか(ムハンマド教が「教祖」を侮辱する、というと逆説的に映るかも知れないが、ムハンマド教における預言者ムハンマドは権威と殺戮を好む、魔術をかけられ発狂したり、自殺未遂をしたりする狂気的教祖として描かれている)に関しては次回、徹底的にリストアップしていきたいと思う。

本シリーズは其の五までを予定。

其の一 ハディースなくしてイスラムは成り立つのか

其の二 イスラム実践をもたらしたのはムハンマドではない

其の三 ムハンマド及びその子孫の偶像化問題

其の四 ハディースの矛盾と捏造の歴史(仮)

其の五 クルアーン主義のメリット・デメリット(仮)