装飾音、これは習慣なのか?

バロック時代のフランスのチェンバロ奏者の作品集。

全4巻出版されましたが、現在はそのうち2巻のみ現存。

出版年不明。1900年代か?

編集者には

Louis Diemer, Paul Dukas, Camille Saint-Saensらが携わっています。

この楽譜についてはまだ調査中です。

分からないことが多すぎます。

まず、Louis Diemer編纂の第2巻をご紹介します。

各20曲収蔵。

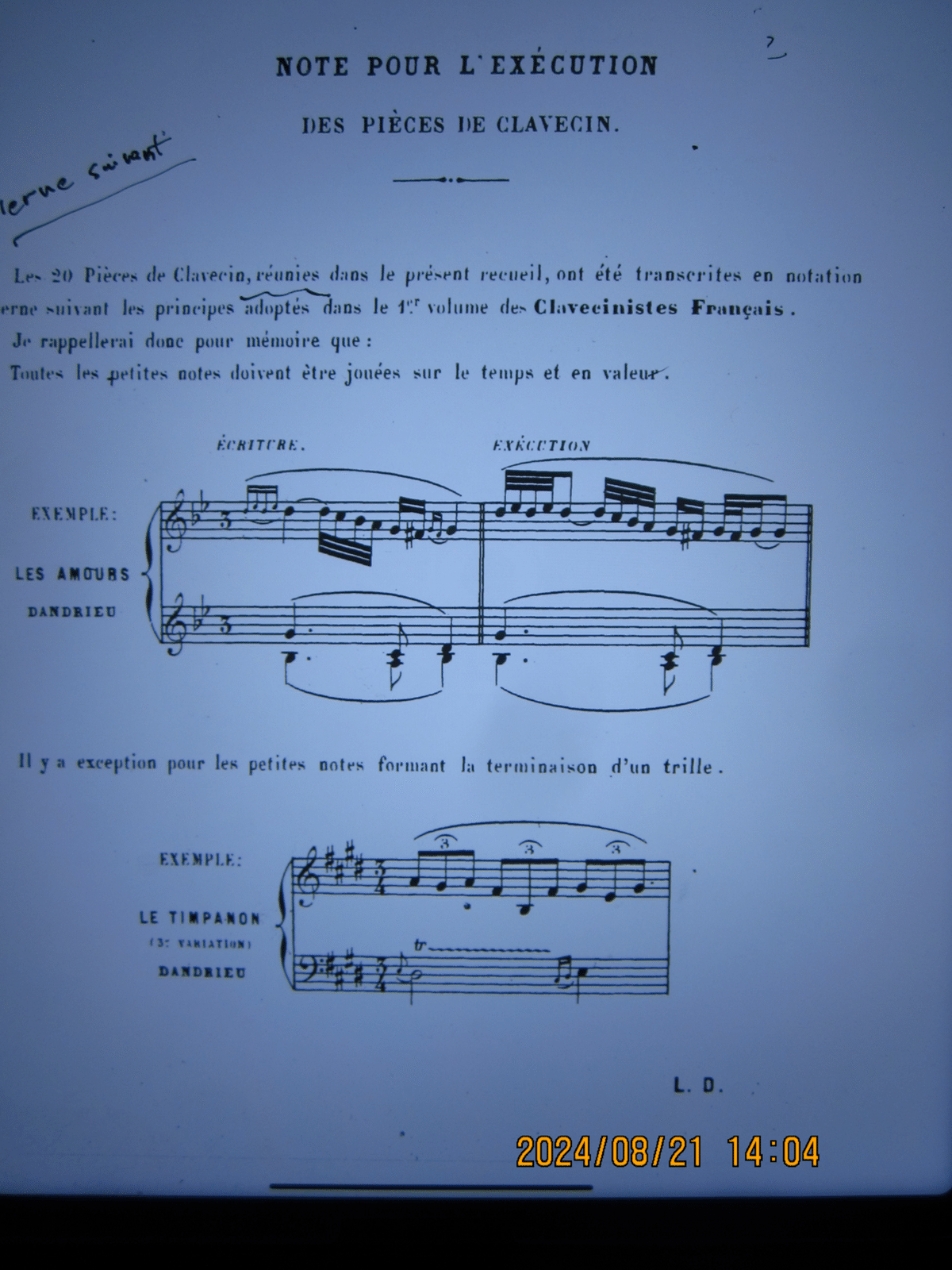

序文に装飾音に関する記載があります。

Dandrieuの 「Les Amours」の装飾音の弾き方についての解説です。

これは元はどんな記号なのか?

気になりますね。

Dandrieuの初版を見ます。

1724年初出版

第2組曲の「Le Concert des Oiseaux」に入っている曲です。

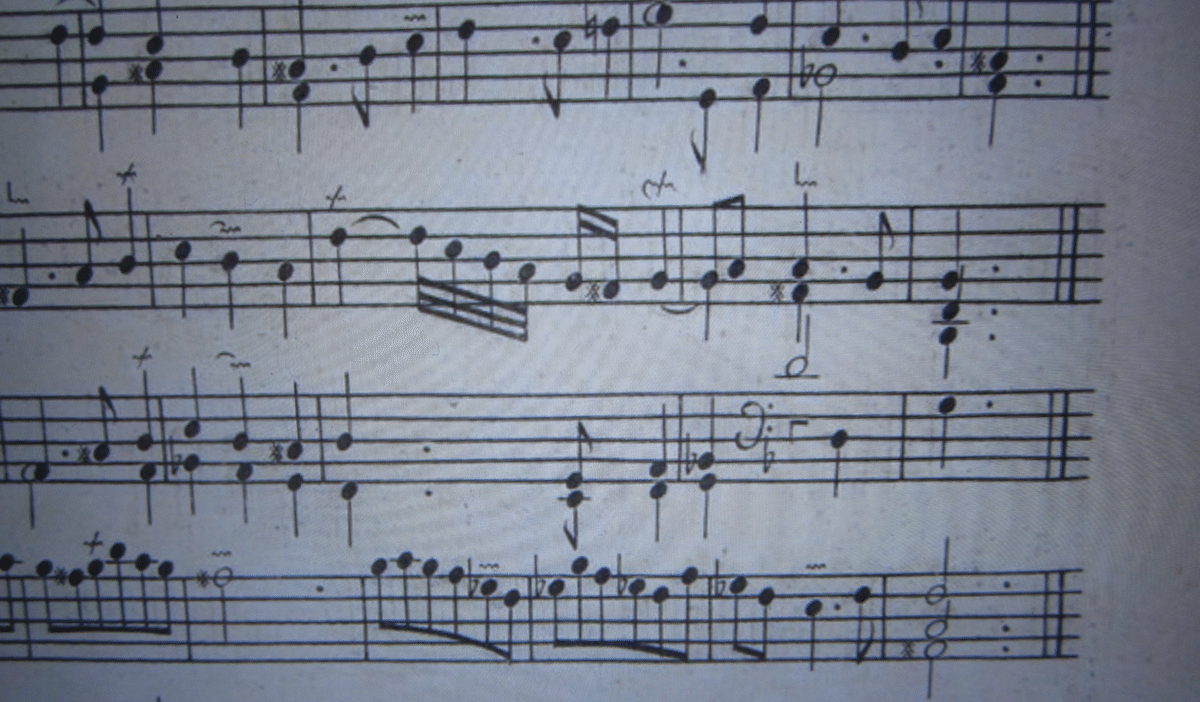

初版に掲載されているDandrueuの装飾音表です。

実際はモルデント記号で、モルデントの弾き方はその音から半音下に下がる記号です。

Dandrieuの装飾音表にもそのように書かれています。

出版された楽譜の方では、何故このような解釈が成り立つのか、疑問です。

が、このような解釈は多く見られています。

この時代(おそらく1900年以前の)ピアノで弾くことを前提にか、またはDiemerを筆頭に新しく現れたチェンバロを演奏する人のために出版されたのではないでしょうか?

装飾音の演奏法については、作曲家自身が装飾音表を出版物に添付しているのが通例でしたが、おそらくスカルラッティ、(モーツァルトも?) 以降の作曲家からは装飾音の記譜法が統一され、特に添付する必要も無くなったのではなかったでしょうか?

バロックの、特にフランスの作曲家においてはそれぞれ独自の記号を用い、その細かさと言ったら、覚えるのに悩ましいものがありました。

脱線しますが、イタリアやイギリスの作品では装飾音を音符で書く習慣があり、これは現代のイタリアの作曲家にも受け継がれている伝統のようです。