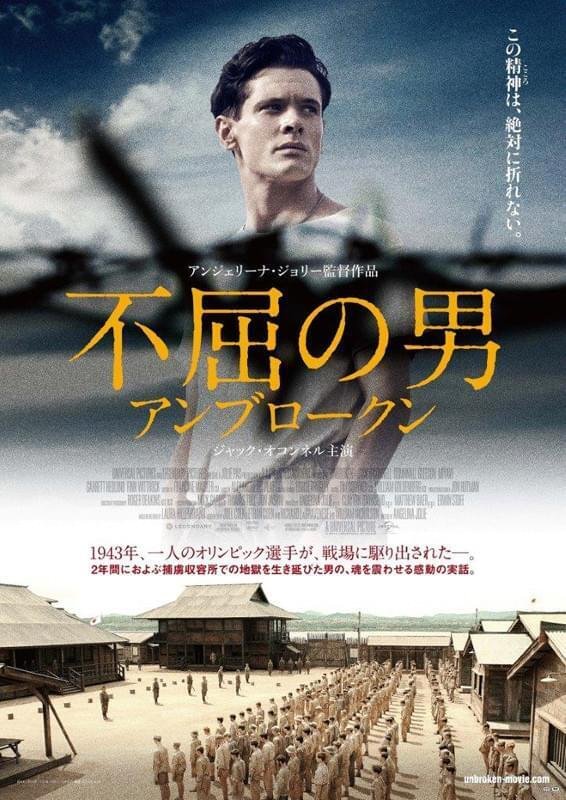

海外から見た日本の戦争を知ろう④『アンブロークン』

今回は、プライムビデオでレンタル。

アメリカ映画『アンブロークン』です(2014年公開、日本では2016年公開)。

第二次世界大戦中に日本軍の捕虜となったアメリカの元オリンピック選手ルイ・ザンペリーニの実話をもとにした映画です。

一部の日本の保守的な団体や個人から、映画が反日的な内容であるとされて公開反対の声が上がり、日本での配給会社がなかなか決まらず、2年遅れて小規模な公開となったそう。

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B01KKIYUM0/ref=atv_dp_share_cu_r

4本目『アンブロークン』

今回もまた、自分が戦争について全然知らないということが分かりました。

戦争において、捕虜ってどういう存在なの?というところ。

主人公が日本の捕虜収容所でひどい目に合うのですが、日本軍って、そもそも日本人に対しても尊大であったり、暴力が日常化しているイメージ。

そりゃ捕虜に対してもそうするのでは?という感覚。

ほかの国ではそうではないのか?

ほかの国では上官が部下を殴ったりもしないの?

捕虜ってどういう存在?

ChatGPTに捕虜についての国際的な合意、何で捕虜を生かしておくのか、そのへんを聞いてみました。

第二次世界大戦のころには、捕虜の扱いに関する国際的な合意がすでに存在していました。特に重要なのがジュネーブ条約です。

1. 国際的な合意

捕虜の扱いに関する国際的なルールは、**1929年のジュネーブ条約(捕虜の待遇に関する条約)**に規定されています。

この条約に基づき、戦争中に捕らえられた兵士や民間人は人道的に扱われるべきであり、暴力や拷問、非人道的な待遇を受けてはならないとされています。

捕虜は「戦争の行為に巻き込まれた犠牲者」として扱われるべきであり、兵士としての権利が認められていました。

2. 捕虜を生かしておく理由

捕虜を生かしておく理由には、いくつかの目的がありました。

交換のため: 戦争中、敵国との捕虜交換が行われる場合があります。

自国の兵士を救出するためには、敵国の捕虜を生かしておく必要があります。

情報の入手: 捕虜から情報を引き出すために、生かしておくことが重要でした。

尋問を通じて敵国の戦術や状況を把握するために、捕虜は貴重な情報源として利用されることがありました。

道徳的・プロパガンダ的な理由: 捕虜を適切に扱うことで、自国の国際的な評判を保ち、敵国に対して自国の優位性や道徳的高潔さを示す意図がありました。

特に民主主義国家では、捕虜の扱いが国内外で大きな注目を集めました。

労働力として利用: 捕虜を強制労働に使うこともありました。

戦争によって疲弊した国々では、捕虜を農作業やインフラ整備などに従事させ、経済的な負担を軽減する目的もありました。

3. 慣例や実際の対応

ジュネーブ条約などの国際合意はありましたが、実際にはそれを守らなかった国も多くありました。

特に、第二次世界大戦中の日本やドイツは捕虜の扱いが厳しく、非人道的な待遇が行われたことが広く知られています。

日本軍の場合、捕虜に対する条約の意識が低かったため、過酷な労働や虐待が行われたことが問題視されました。

一方で、連合国側の捕虜収容所では、比較的良好な待遇を受けたケースも報告されています。

このように、国際的なルールは存在していましたが、国や状況によって捕虜の扱いは大きく異なりました。

ふむ。捕虜から情報を入手する、というのは分かりやすいですが、捕虜の交換のために生かしておくというのもあるんですね。

どうして日本では捕虜に対する条約の意識が低かったのか?

日本で捕虜に対する条約の意識が低かった理由は、主に以下のような歴史的・文化的な背景が影響しています。

1. 武士道と「降伏」の概念

日本の戦時文化や思想には、武士道や「名誉」の概念が強く根付いていました。

特に「降伏すること」は卑怯であり、死ぬまで戦うことが名誉であるという考えがありました。

このため、戦場で敵に捕らえられることは非常に恥ずかしいことであり、自国の兵士が捕虜になること自体が考えられにくいものでした。

結果的に、日本軍は自国兵士が捕虜になることを極端に嫌い、他国の捕虜に対しても、同じ基準で非人道的な扱いをする傾向が強まりました。

捕虜に寛容な対応をすることが、武士道や戦時の名誉の精神に反するという見方が広まっていたのです。

2. ジュネーブ条約への署名とその意識

日本は1929年のジュネーブ条約には署名していましたが、条約の批准(法的に国内で効力を持たせる手続き)はしていませんでした。

そのため、条約自体が日本軍内部で広く教育されておらず、現場の兵士や指揮官の間で捕虜に対する国際的なルールや人道的な扱いが徹底されていませんでした。

加えて、日本軍内部では条約に対する知識や意識が低く、捕虜を生かす理由を理解している者が少なかったと言われています。

3. 物資の不足と戦時の緊迫した状況

日本は戦時中、特に後半になると物資が極度に不足していました。

これにより、捕虜に対して十分な食料や医療を提供する余裕がなく、過酷な労働を強いるしかない状況に陥っていました。

また、戦場が激化する中で捕虜を管理する余裕もなく、彼らを「資源」として見ることが多くなり、条約を守る意識はさらに低下しました。

4. 軍隊内の過酷な上下関係

日本軍内部では上官が部下を厳しく扱い、暴力が日常的に行われていました。

この厳格で過酷な軍の規律は、捕虜にも同様に適用されました。

つまり、捕虜が厳しく扱われた背景には、日本軍自体が非常に過酷な内部体制を持っていたという点も影響しています。

5. プロパガンダと情報統制

日本国内では、敵国に捕らえられた日本兵の存在を大々的に報道せず、捕虜という存在自体が一般市民にあまり認識されていませんでした。

これにより、捕虜の扱いに関する議論や国際的な条約に対する理解が深まることもありませんでした。

また、捕虜を尊重するような姿勢をとることがプロパガンダ的にも不利だとされ、敵に対して弱さを見せないために厳しい対応が正当化されていました。

これらの理由が重なり、日本では捕虜に対する条約や国際的な規範の意識が低く、捕虜に対する非人道的な扱いが行われることになったのです。

武士道の精神、日本軍にそんなに影響を与えていたんですかね。

ここまで何本かの映画を見てきて、日本軍が「名誉」にものすごくこだわるところや人命軽視、暴力が日常なところ、何からきているんだろうと疑問でした。

「武士道」なのか?そのあたりも今後調べてみたいと思いました。

海外のレビュー

いつものように、海外映画サイトのレビューをチェックしてみました。

が、あまり「日本の戦争に対する感想」というのはなく。

監督がアンジェリーナ・ジョリーであることで、アンジーへの賞賛や批判が多かったです。また、原作の本があることで、原作の後半部分(主人公のPTSDや戦後に「許し」に至った経緯)が描けていない、という批判が多かったです。

原作に日本の捕虜の扱いについて突っ込んだ記述があり、それが日本で公開が遅れた原因にもなっているそうですが、その部分は映画では描かれていませんでした。

でも、海外の多くの人が原作も読んでいるらしいことが分かりました。

この原作についても、今後読んでいくリストに入れようと思います。

今回はこのあたりで。ではでは。