赤ちゃんの発達と脳- ホムンクルスから理解しよう-

ホムンクルスって?

何度聞いても私には覚えにくい単語です。でも、この上の写真を見たことがある人は意外と多いのではないでしょうか?

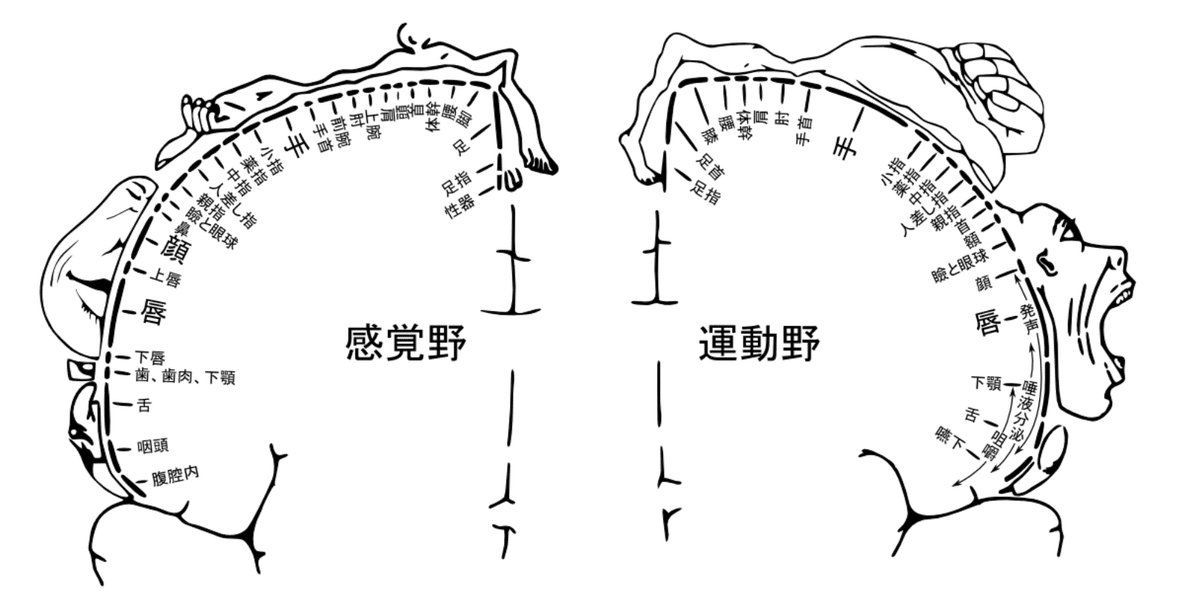

「ホムンクルス」とはラテン語で小人という意味で、大脳皮質のほぼ頭頂部分にある感覚野と運動野と呼ばれる部分が体の特定の部位に対応していることをわかりやすく神経学的に描いた「脳の地図」を指します。脳外科医のWilder Penfieldが脳機能を簡単に説明するために考案したものです。

この上に描かれている図をさらに人形にして表現しているもののほうが理解しやすいと思います。各部位の大きさは脳への情報インプットの大きさに比例しています。この人形をみると、私達の脳は体の各部位の実際の大きさと同様には自分の体を認識しているわけではないことがわかります。例えば手や口・舌などからくる感覚野・運動野は脳へのインプットがとても大きくそれに比べて腕や上体は意外と小さいなど、体の部分の実際の大きさに比例して神経細胞がたくさん関わるものではないのは驚きです。

大脳皮質は、前頭葉・頭頂葉・側頭葉・後頭葉にわかれ、情報を識別して特定の司令を出す一次野と、より高度な機能である連合野があります。

一次野には、運動野、皮膚・筋肉・関節などの感覚にかかわる体性感覚野、聴覚野、味覚野、嗅覚野、視覚野などがあります。連合野は感覚野・運動野を除いた部分で、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚などの情報を統合して思考や判断力、社会性など複雑な意思決定や創造性を担う部分です。中でも前頭連合野は脳の最高中枢とされ、認知・実行・心・社会性・情動・動機づけなど多岐にわたる機能を持ちます。

一次野である感覚野と運動野は頭頂に隣同士に存在しています。体の特定部分を動かすと運動と感覚の両方の刺激が脳に伝わりますが、ホムンクルスで大きく描かれている部分は敏感で繊細な感覚があるため、これらの部分はより情報量も多く伝わり認識されていることがわかります。

生後1−2ヶ月の赤ちゃんの神経細胞は大人と同じ量があると言われており、この神経細胞は繋がることで成長していきます。つまり生まれてすぐからこのホムンクルスと同様の感覚野・運動野が存在し、使うことによって繋がりが強化されていくのです。口や舌、手からの情報は赤ちゃんにとって脳の大半を占める刺激の宝庫であり脳の発達を促すものでもあります。最初の数ヶ月に主に使う体の部位が口・舌・手の3つであることは偶然ではなく、これらから外界の情報を脳にインプットしているのです。ホムンクルスでは顔全体も大きく、そこには目・耳・鼻もあります。これらからくる情報:視覚・聴覚・嗅覚、そして口・舌からくる味覚、皮膚からの触覚も大きく脳に伝えられているのです。

現代、視覚からの情報は平安時代の一生、江戸時代の一年と同様の量が1日で入ってきていると言われています。そのように視覚は最大の情報量を得る感覚器であり、視覚野のシナプスは生後2ヶ月から増え、8ヶ月で最大値に達します。視点が定まらない新生児期を経て笑顔に応えるようになる2ヶ月を過ぎてから、ハイハイの時期までが視覚を発達させるのに非常に大切な時期です。手元の動作から遠くを見て移動ができるようになってくるまでの時期に、視覚が様々に刺激できる姿勢や動作ができるような環境を整えることが保護者に求められます。自分で見て、興味を持ち、それに近づくために距離を測って移動し近くに焦点を合わせて視ることができる、そういった動作が視覚には必要であり、それらの動作を通じて両眼視(立体視)・視覚認知・視野が発達します。

一定の姿勢で固めてしまい同じ位置にスクリーンを置き、起きている間スクリーンを見て過ごすなどしてしまうと、視覚の発達が阻害されてしまいますので気をつけましょう。

聴覚や触覚は出生時にはかなり完成していると言われていますが、複雑な情報処理を可能にするには、他の感覚との協調と経験が不可欠です。聴覚・視覚中枢には臨界期があり、3歳までに聴覚が活用できない場合には言語習得が困難になり、言葉を十分に修得できる年齢の限界は5歳ごろと言われています。感覚器は互いに依存して発達しているため、様々な機会を捉えて適切な刺激を与えることが必要です。

赤ちゃんは体を動かし自分の目・耳・口・鼻そして手などからの情報をたくさん経験して脳の中で回路を作っていく必要があります。いろいろな機会を捉えて経験をたくさんさせてあげましょう!