政府が物流革新緊急パッケージ発表 高速無料化どころか軽油税減税すら言えない無能政治 なぜこの本質が国民になかなか伝わないのか?そしてドライバーたちは明日も明後日もハンドルを握る

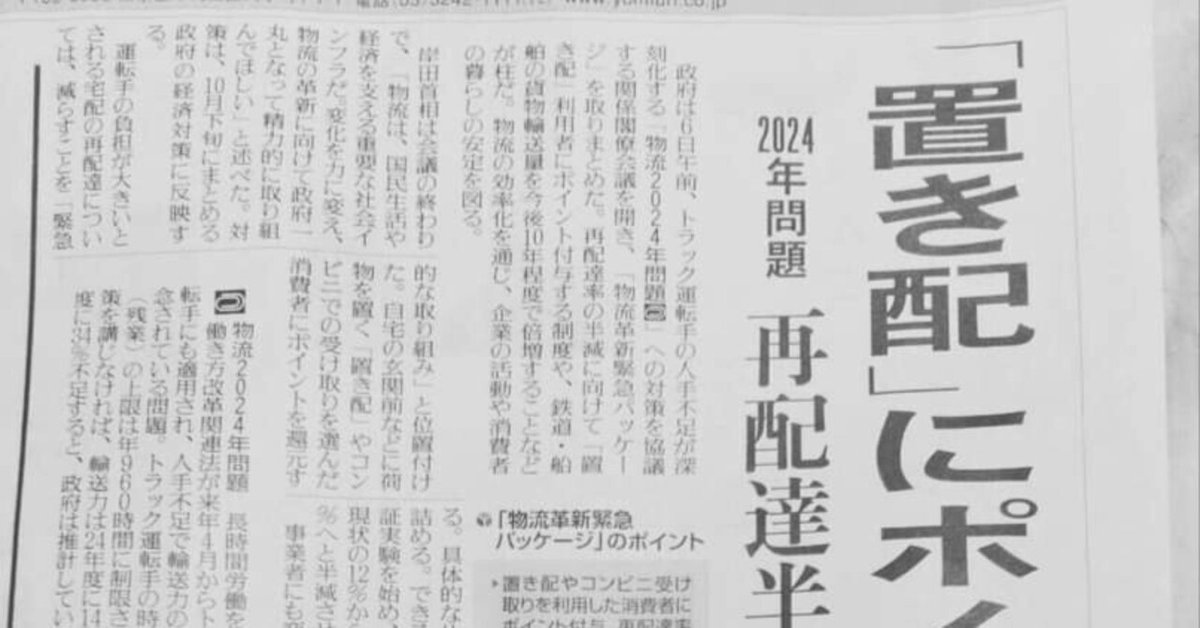

(見出しの写真は2023/10/6読売新聞夕刊)

今日、政府がまた☓3発表した「#物流革新緊急パッケージ」

#2024年問題 #トラックドライバー #大型トラックドライバー

法律が決まった2019年からもうすぐ5年経つというのに、法施行までもう半年しかないのに、今更になってまるで焦ったかのように、また政策を発表してきた。

まずこの最初の見出し、「再配達率の半減に向けて」「置き配にポイント」などの文字が多くの報道機関の見出しで並ぶ。

何度も言うが、この2024年問題は決して「宅配便の再配達」の問題ではない。

もちろん、この宅配便の再配達の問題は大きな問題であり、改善されなければいけない。

だが、決してこの問題は、「宅配便の再配達」の問題だけではない。

なんで、いつもこの問題が大きな見出しになり、政府の物流調査会メンバーなる政治家までもがいの一番に「宅配便の再配達はウンヌンカンヌン」などと口にするのでしょうか。

それだけ、我々企業間輸送を担っている運送は日陰の存在であり、消費者の目にとまってないということでしょう。

消費者の目に一番とまるのが宅配便のドライバーだが、宅配便の荷物とは、日本のトラックでの総輸送量の僅か7%ほどです。

それ以外の93%は私たちが運んでいるような、企業間輸送のトラックドライバーなのです。

宅配便の荷物が一番の大見出しになり、「2024年問題=宅配便」という報道の仕方は、問題が矮小化されて報道されており、宅配便の問題が2024年問題だと思っている方々は、この問題の本質がわかっていません。

けど、それもしょうがないかもしれません。

まず報道がそういう報道をするし、何より政府の「物流調査会」なる会のメンバーの国会議員がこの問題の本質が全くわかってないのだから(そもそもこの会のメンバーは当たり前だがド素人で現場に出てきて学んだこともない)。

👆ライターの橋本愛喜さんと自民党、宮内秀樹議員が出演。必見です。

鉄道と船舶での輸送で輸送量倍増、との政策もふざけている。

もちろん消費者に荷物が届かなくなる、というのは日本の経済の大損失ではある。

だが、そもそもこの「働き方改革」はその名の通りトラックドライバーの働き方を改革するものだったはず。

いつの間にかに荷物の問題になっている。

何度も何度も何度も言うが、この問題はドライバーの長時間労働・低賃金が問題の本質だ。

それはいい加減政府もわかっているであろう。

だが、いつもいつも毎回毎回政府が発表する政策パッケージ(今年の6月にもあの物議を醸した速度制限緩和を含んだ政策パッケージを発表している)は、ドライバーや運送会社をもっと直接的に支援するような政策は含まれていない。

もし仮に運賃のことなど民間に口出しすることは出来ない、などと言うならそれもふざけた話だ。

そもそも政治が1990年に物流二法の法改正、規制緩和を行い過当競争を煽ったおかげで業界のバランスは崩れた。

政治が行った政策で業界が崩れたのだから、政治が責任を取るのが当然だ。

だから自分は先日三鷹市議会に「貨物自動車限定の高速道路料金無料化」の請願を提出し、三橋貴明氏の動画でも「高速無料化」を訴えたのだ。

https://note.com/michibata_kaima/n/n777c6b22d6ad

https://note.com/michibata_kaima/n/n06697285941c

鉄道や船舶、トラック運転の自動化、機械化も大いに結構だが、それよりもまず先に政治がやるべきなのは、新しい人材を業界に入ってきてもらう、魅力のある業界にするためにも今いるベテランドライバーに業界に残ってもらうことではないのか?

今いるドライバーが2024年問題で業界に魅力がなくなりドライバーを辞めて、その為に輸送量が足りなくなり2024年問題が起きる。

そんな業界に若い人材が入ってくるわけがない。

企業努力が足りない、ではない。

業界全体が現場を知らない政治家が勝手に掛け声をかけ決めた「働き方改革」なるもので地盤沈下しようとしているのだ。

なぜ、回りくどい外堀りばかり埋める(たように見える)政策ばかり行うのか。

標準的な運賃の引き上げ、とはなんなんなのか。

具体性が全く見えない。

荷主に政治が強制力を持ち運賃を出すよう荷主に求めるのか。

そんなことを政府が本当にやるのか、やれるのか。

政府のやってる感に現場は騙され、踊らされ、そして来年4月がやってくる。

来年4月だけの問題ではなく、来年4月から「日本に荷物が届かなくなる」というまるで後進国にような未来がやってくる。

それは、政治のせいなのか、それとも本質を伝えないマスコミのせいなのか、それとも便利になりすぎたのになれた消費者のせいなのか、その消費者から荷物を受注する荷主のせいなのか。

間違いなく言えるのは、ドライバーのせいではない。

今日も明日も、現場を知らない人たちに勝手なルールを押し付けられながらも、ドライバーたちはハンドルを握る。

土曜も日曜も関係なく。

荷主、そして消費者からの要求に答えるために、低賃金ながらも今日も命を握りハンドルを握る。

それはドライバーたちはハンドルを握るのが好きだから。天職だから。

だが、それも来年4月以降には限界を迎えるでしょう。

2019年から5年近く経ち、今になり慌てて「物流革新緊急パッケージ」なる大袈裟なタイトルをつけ、それでいて中身は高速無料化どころか軽油税減税すら言えない無能政治家に振り回されながら、トラックドライバーたちは今日も明日もハンドルを握ります。