【台北散歩】中山堂の孫文の銅像の歴史

先月、「西門 中山堂に歴史を見る」という一文を書きましたが、その中で、中華民国建国の父、孫中山(孫文)(1866-1925)の台湾で初めての銅像の歴史の件で、曖昧なところがあったので、改めて確認しました。台北の社会人大学の李先生から聞いた話でもあります。

中山堂の孫文の銅像には、露台、基座、銅像と共に、3つの歴史が重なっています。

まず土台(露台)ですが、元々この場所には、台湾が日本に割譲された1895年(明28)に台湾に派遣された北白川宮能久親王(1847-1895)の記念碑がありました(図4下)。土台は、台湾の日本統治時代の建築家の井出薫(1879-1944)によるものだそうです。

北白川宮能久親王については、WIKIPEDIAによると;

” 明治28年(1895年)、日清戦争によって日本に割譲された台湾征討近衛師団長として出征。ところが現地でマラリアに罹り、10月28日、台湾全土平定直前に台南にて薨去。遺体は安平から西京丸で本土に運ばれた。この際、表向きには「(能久親王は)御病気ニテ御帰京遊バサル」ということになっていた。日本到着後、陸軍大将に昇進が発表された後に、薨去が告示された。国葬に付され、豊島岡墓地に葬られた。皇族としては初めての外地における殉職者となったため、国葬時より神社奉斎の世論が沸き起こり、台北に台湾神宮(台湾神社)、終焉の地には台南神社が創建された。また通霄神社をはじめとする台湾各地に創建された神社のほとんどで主祭神とされたが、敗戦後にこれら能久親王を祀った60の神社はすべて廃社となったため、現在は靖国神社にて祀られている。”

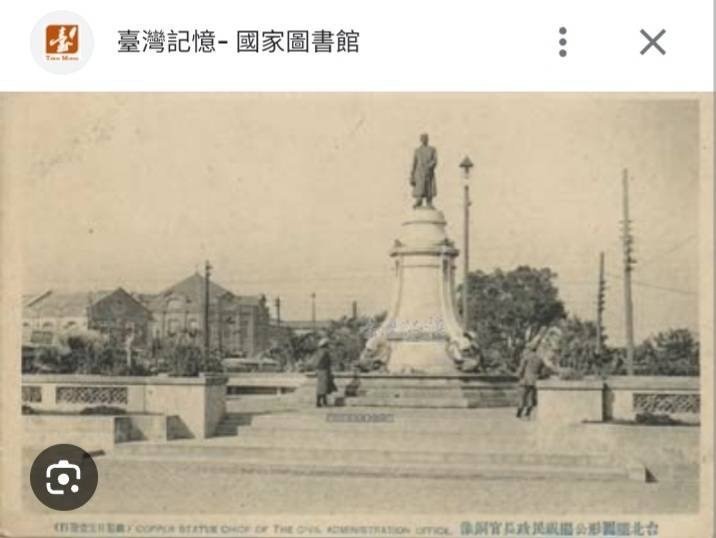

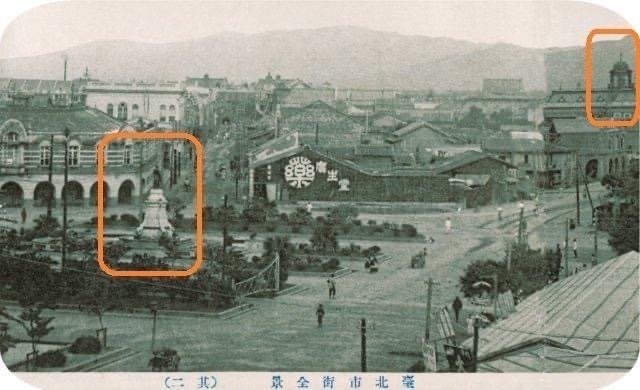

次に、基座は、中山堂の近所にあった台湾総督府民生長官だった祝辰巳(1868-1908)の銅像(図2、図3左側の橙丸の中、図4の上)の「基台」を移してきました。銅像は、第二次世界大戦中に、金属として供出に使われたと言われています。この銅像は、台湾総督府の建築家、森山松之助(1869-1949)の手によるものです。

そして、孫文の銅像は、第二次世界大戦後、1948年、蒲添生(1912-1996)の制作で完成しました。銅像は、1916年に孫中山(孫文)が上海の公園で撮影したものが元とされ、左手に『建国大綱』を持っています。

今は一つの銅像の中に、3人の歴史と3人の製作者が重なっていたのです。草葉の陰で、彼らは何を思っているでしょうか。