たとえ話の効用と誤解

「たとえば」の3つの用法

「たとえば」には3つの用法がある。

1.抽象的な物事を具体化する

2.ある物事を他の物事に喩える

3.仮定の場面を設定する

ぼくらはこの区別を曖昧にしかしていないが、これら3つの用法はどれも物事を説明したり、理解する際に多用する。結果として「たとえば」という言葉も多用することになる。

「たとえば」というのは文法上は副詞で、漢字だと「例えば」と書く。「具体化する、具体『例』をだす」との繋がりはわかりやすいが、「たとえ話」については少し悩んでしまう。「譬える」「喩える」という漢字の方が個人的にはしっくりくる。でも「例える」という表現も多く使われているようだ。

ぼくの興味は漢字そのものよりも、1の具体例をあげることと、2のたとえ話をすることとの間にある機能的共通点と相違点にある。両者は全く異なる機能や構造を持っているのか、ある程度共通しているのか?

具体化の構造

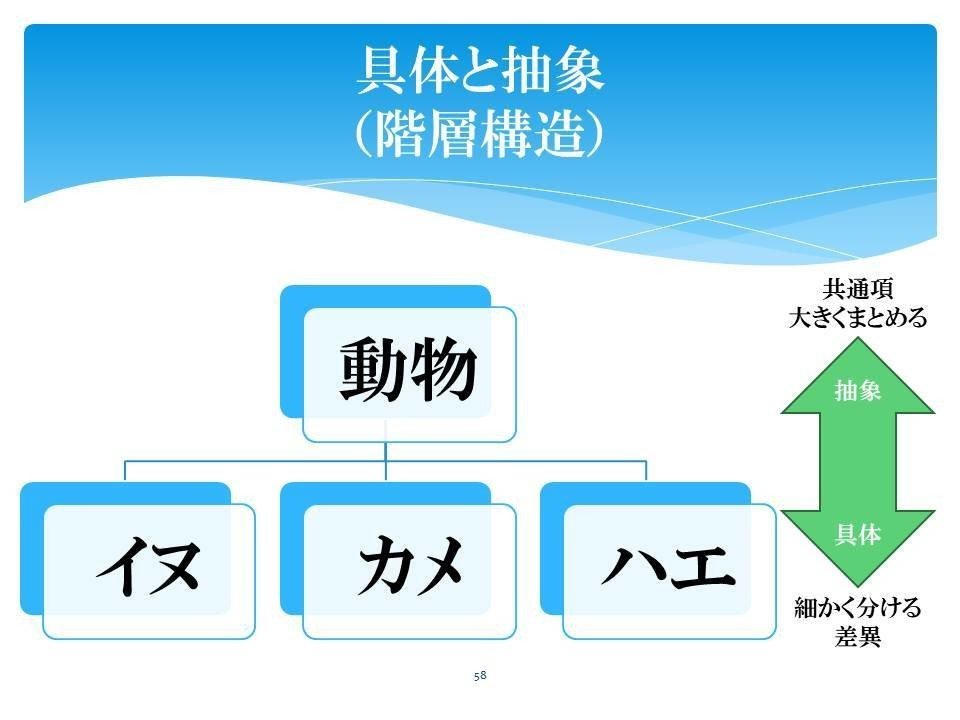

具体化する、具体例をあげるというのは言葉の階層構造を下に降りる動きだ。「動物」を具体化すると「イヌ」「カメ」「ハエ」などがあげられる。ちなみに「イヌ」「カメ」「ハエ」を共通構造でくくって抽象化すると「動物」となる。抽象化は具体化と逆に階層構造を上る。

単語レベルではなく文レベルでも具体化はできる。「親が子に甘える」という抽象的な文(レポート)を、「私が三歳の時、父は『なんで俺の気持ちがわからないんだ!」と叫びながら、私を殴った」という出来事(エピソード)を語ることで具体的に詳しく説明ができる。

たとえ話の構造

一方、喩える行為、たとえ話にはアナロジー構造が含まれている。アナロジーは共通構造を媒介として、説明を行う。説明したい本題(ターゲット領域)とは異なるテーマ、話題から共通構造を持ったわかりやすい話を見つけて説明する。

たとえば、親が子どもに早目のテスト勉強をさせたいとして、イソップ童話「アリとキリギリス」の話をするとしよう。

ただし、「アリとキリギリス」(たとえ話)はアリやキリギリスが冬に向けて準備をするかどうかという話であり、子どもの勉強の話(本題)とは直接は関係がない。

しかし、本題とたとえ話とをつなぐものとなる「早目の準備が役立つ」という共通構造を子どもが見出したならば、このたとえ話は説得力を持つ。子どもが「アリのように前もって準備をしておきたい」と思い、その発想を現在のテスト勉強へも反映させる可能性がある。

「アリとキリギリス」のたとえ話から、「早目の準備は身を助ける」という一般化、抽象化をする動きは上がる動きである。次の「早目の準備は身を助ける」というレポートから、「テスト勉強を早く始めると、いい点が取れる」と具体化するのは下がる動きだ。上がって下がる。これがアナロジー構造である。

3つの用法の相違点と類似点

このように「たとえば」の用法のうち、具体化は抽象から具体へと降りる動きを指す。喩える場合は、具体から抽象(共通構造)へと上った後、再び具体へと降りる動きを指す。喩えで行われる上がって下がる動きは、具体化の下がる動きを部分的に含むため、構造的に違いはあれど、親戚のようなものと考えてよい。(この「親戚のようなもの」も喩えである。興味がある人は本題とたとえ話に当たるものがそれぞれ何であり、その共通構造が何であるかを考えてみると良い)

「たとえば」の3つ目の用法、仮定には、たとえ話との間に類似点があるが、それは具体化と喩えの間にある類似点とは異なる種類のものだ。仮定はあくまでも現実と異なる。だがその現実とは異なる仮定を用いて、現実を考えるための参考としたり、現実について何かをわからせるための説明を行う。同様に喩えるときも本題とは異なるテーマをたとえ話として用いて説明をする。つまり、仮定と例え話との間には、「本題や現実とは異なるテーマや状態を参照して、本題や現実への理解を深める」という共通構造が存在している。

たとえ話は必ずしも正確ではない

「アリとキリギリス」を使って「子どもの勉強」を語ることに対し、「昆虫の行動と人間の行動を同じものとして扱うことは不当である。意味がない」などと言う人も時には出てくる。実際、昆虫と人はだいぶ違うので無関係といえば無関係と言えないこともない。でも、たとえ話は一見、無関係な二者の間に共通構造を読み取り、それを思考の助けとする。たとえば医療現場で複雑な医学的知識を理解しきれない患者を相手にたとえ話を使って何かを説明して行動を促したり、判断の参考とさせたりすることがある。歯周病という概念がよく理解できない患者に「家(歯)と土台(歯肉)」というたとえ話を出すとしよう。

どんなに立派な家を建てても、その土台がしっかりしていなければ家は傾いちゃうでしょ?歯も同じ。歯だけ虫歯が無くても、それを支える歯肉が緩くなってしまえば、歯はグラグラになって抜けちゃう。だから、歯の根元がしっかり埋まった状態を保つように歯だけではなく歯肉の健康も保たないといけないよ

こういうたとえ話を用いた説明は非常にわかりやすい。たとえ話はわかりやすいのがメリットなのだが、一方で不正確でもある。もしも患者から「歯と家は違います!」と言われれば、そりゃ確かに違うっちゃあ違うんだけど……と口ごもるしかない。

だから、正確な医学的知識を与えた上で患者に判断してもらうことを前提としたインフォームド・コンセントにおいて、たとえ話(アナロジー)を使った説明はどう位置づけられるべきか?ありか?なしか?という問題はある。個人的には、有用だから悪用しない限りは使っていっていいと思っている。

括弧に入れた話を理解するのが難しい人たち

話をもとに戻そう。仮定とたとえ話との間には、「本題や現実とは異なるテーマや状態を参照して、本題や現実への理解を深める」という共通構造が存在している。そして、「本題や現実とは異なるテーマや状態を参照する」という部分、ここの理解が怪しい人が世の中には結構いる。「たとえ話をあくまでも本題自体とは異なるたとえ話として理解する」「仮定の話を、現実について語っていることとは区別して理解する」ことが苦手な人が多いというのは、ぼくもTwitterをやってみてわかったことだ。前者が苦手な人は、後者も苦手である可能性が高い。

たとえ話も仮定の話も、その内容を括弧に入れてメインの主張自体とは異なる補助的な存在として理解してもらう必要がある。たとえ話や仮定の話自体を、「現実について述べている」「一番こちらが述べたいことである」などと理解されては困るのだ。

内田樹氏が『私家版・ユダヤ文化論』のあとがきで女子大でユダヤ文化論を担当したことについて、こう述べている。

三回の担当時間が終わってレポートを集めたら、「ユダヤ人が世界を支配しているとはこの授業を聞くまでは知りませんでした」というようなことを書いている学生が散見された。

これは困ったことになった。

「ユダヤ人が世界を支配している」というようなことをいう人間がいるが、そういう奇想天外なる発想はどうして生成したのか……ということを論じたつもりであったが、どうやら学生諸君は話の前半だけを理解して、後半のぐちゃぐちゃした思想史的解説は「めんどくさいからスルー」したようである。これではまるで私が反ユダヤ主義的デマゴギーを教壇からまき散らかしたようではないか。

笑い話のようであるが、事実であり、そういう人間は結構存在するのだ。

括弧に入れる事を理解できない人のもっとも極端な例も出しておこう。

田中さんと佐藤さんが会話をしている。田中さんは佐藤さんに「山本さんが『私は佐藤さんのことが嫌い』って言ってたよ」と言った。これを聞いた佐藤さんは「田中さん(あなた)は佐藤(私)のことが嫌い」と勘違いして怒ってしまう。

メタデータを扱えないと括弧が落ちる

括弧でくくるとは、括弧内の文に対して特殊な扱いや配慮を求めることを指す。文の内容、文字情報自体がデータだとしたら、括弧でくくることはデータの取り扱いについてのデータ、つまりメタデータであるといえる。データとメタデータについては、テクストとコンテクスト、メッセージとメタメッセージと呼び変えてもいいだろう。

「ユダヤ人陰謀論を唱える人たちは私以外の人間であって、私はそうは思っていませんよ」

「この発言をしたのは山本さんですよ」

「事実と異なることは承知で仮定の話をしていますよ」

こういう情報がメタデータ(コンテクスト、メタメッセージ)だ。

「たとえば」と仮に言っていたとしても、聞き手側がそのメタデータである「たとえば」を落してしまうケースもあるし、「たとえば」という単語を使わずにでたとえ話や仮定の話をするケースもある。

たとえば隠喩は「ようだ」などを使う直喩とは異なり、直接それが比喩であることを表現しないが、比喩として用いる。誰かが「ウチの妻は鬼だ」と言ったとき、「妻は人であって鬼ではありませんよ」などと言われても困ってしまう。その際は、文脈からメタデータ「この文は暗喩である」と理解を補わなければならない。

この「メタ」という視点、一段上や一回り外側から俯瞰して眺める視点を持つのが苦手な人ほど、括弧を落として地の文として扱ってしまうのではないか?とぼくは推測している。

なぜそのようなことが起こるのか? どのようにすれば、物事を括弧に入れて理解することを学べるのか? これはぼくにとって非常に大きなテーマである。実際、ぼくは、アナロジーやその他たくさんの括弧にくくる思考や発言を多用している。それが理解できない人がいると結構困る。そのタイプの誤解についてはなるべく説明はして、それでも無理ならもう諦めてそのまま誤解させておくことにしている。

だからこそ、ぼくは、たとえ話、アナロジーのセミナーをやるわけだ。ある意味、自分自身の利益のためにもやっている。話が通じる人を少しでも増やしたい。

また、たとえ話は心理療法のような場面でも暗示的に用いて、無意識レベルの変化を相手の中に引き起こす。誤解もされやすいが、誤解されることも含めて非常にパワーがある。世の中の宗教家はみんなたとえ話が大好きなのもそのためだ。その辺の話はまた次に回す。もしも次があれば、だけど。

10/26(土)「腑に落ちる話し方 ~たとえ話(アナロジー)完全攻略~」