2千年前から「人を説得する技術」は体系作られていたことに驚きを隠せない一冊〜弁論術〜

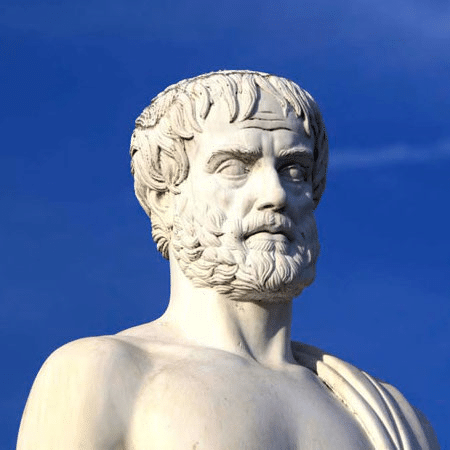

古代ギリシャ最高の知性にして『万学の祖』

本日紹介する本は、全ての学問の祖と言われる『アリストテレス』の『弁論術』です。

先に謝っておきます。

とても読むのに苦労したし、理解しきれなかったです笑

とはいえ、アリストテレスの弁論術は

どんな場合でもそのそれぞれについて可能な説得の方法を見つけ出す技術

を得ることができるという、欧米じゃ必読の教養書として2千年以上読み継がれてきた本。

まず、本書によると弁論には3つの種類があり

・審議弁論

議会での弁論。何が国家にとっていいことか?利益があることか?を主に問われる。

・訴訟弁論

告発や弁明での弁論。正しい行いとは何か?何が不正なのか?を主に問われる。

・演示弁論

賞賛や非難の弁論。この人はすごい!この人はいやらしい!を主に問われる。

なんといいますか、これだけ見ると政治や芸能活動みたいな、主にテレビに関わっている人しか使わないように見えます。

しかし、弁論術は「説得の技法」です。

どんなテーマでもそれに即した説得の方法を見つけ出す技術

です。

人がどうやったら納得するのか?について掘り下げた学問

ともいえます。

まぁ、体験したことないから分かりませんけど、例えば

「浮気の言い訳」→訴訟弁論にあたる。浮気した理由は妥当か?を説得するため。相手がすでに浮気、あるいは何か不正を行っているかもしれない。

「セールスレター」→演示弁論にあたる。この商品がいかにあなたに必要か?買った後あなたがいかに素晴らしくなれるか?を説得するため。

といったことにだって応用は可能だと言えます。特に「演示弁論」は営業マンなら使う機会は多いんじゃないかなと。

人は以下の3つの要素で説得される

弁論術によると人は以下の3つの要素で説得されます

論理的な証明(ロゴス)

語り手の人柄(エートス)

聴き手の感情(パトス)

と言っても、一つ一つを強めればいいというよりは上の3要素がそろった時に説得力が増すということ。

中でも「論理的な証明」こそ一番大事だと言われており、確かな根拠を元に「したがって〇〇です」ということを証明できればいいみたい。

その「論理的な証明」に使われる論理法には大きく2つ紹介されていて

想到法:根拠を結論と結びつけて説得する論理法

例示法:似たような事例を話すことで説得する論理法

というもの。

想到法はもちろん事実が述べれれば一番ですが、聴き手に

「あぁ、なんかありそう」

と思わせるようなことを引き合いに出して説得する技法ですね。

例えば、私こんな勘違いされたことあるんですけど

「マーは図書館の本を読破してる知識人だよね。だって年間で500冊以上大学生の頃から読んでるって話だし」

という。まぁ確かにありそうな話です(普通に考えたら図書館って1万冊は置いてあるからありえないんですけれども笑)。

例えが下手で申し訳ないですけど、一部の方には本当にそう見られてたみたいです笑。

そのくらい、ちょっと考えればそれ(図書館の本読破)が違うってことが分かっていても、その場では説得されるんですねぇ。

脳は省エネしたがり、つまり考えたくないから筋道が「通りそうな」説得に弱いんだってことです。

、、、なんだかビジネス書あるあるの技法ですね。おそらくアリストテレスの弁論術をそのまま引っ張ってきたんだなぁ。

余談ですけど、「会社の面接」も『ソクラテス式問答法』という

ソクラテスが、その人の人柄について知る際に使う問答法

をベースに質問を考えてるみたい。ほんと昔の人はすごいですよね。。。

また、語り手の人柄(エートス)についてなんですけど、こちらは言い換えれば

価値観・人となり・徳

などなどのニュアンスで、ふさわしい日本訳が見当たらないため、ここでは「人柄」と訳してます。

欧米人は昔から、「相手を納得させること」に心血を注いでいた!

それにしても、前に書いたセネカの本もそうですけど古代ギリシャは

人を納得させたり、説得したりするスキルが高い人は地位が高い

んだなぁと。

そして、なんだか今もそんな感じがする気がしてなりません。そりゃ明治から文明開化して欧米化したからそうなのかもしれませんが。

民主政治において、法整備がまだまだ全然だったからこそ、弁論術さえあれば自分に有利なこともまかり通る時代だったんでしょう。

すでに、弁論を請け負ったり教育したりする「ソフィスト(今でいう弁護士)」という職業が成立していたくらいに弁論術が必要な時代でした。

対して、日本の古典といえば「万葉集」とか「古今和歌集」と言った情緒に富む、つまり「表現豊かな」ものを歌える人が身分が高かった、教養人として見られておりました。

それもそのはずで、

欧米諸国:「諸国」と書かれているように、隣国が敵国だったから、「ことば」が武器として使われた

日本列島:「列島」なので、共通する文化が多かったからこそ、「ことば」は歌として楽しむものだった

という違いがありますから。違うかもしれないけども笑。

なんであれ、古くから「説得術」に心血を注いでおり、尚且つ生き残っているアリストテレスの「弁論術」はこの社会において外せない一冊ではないでしょうか?