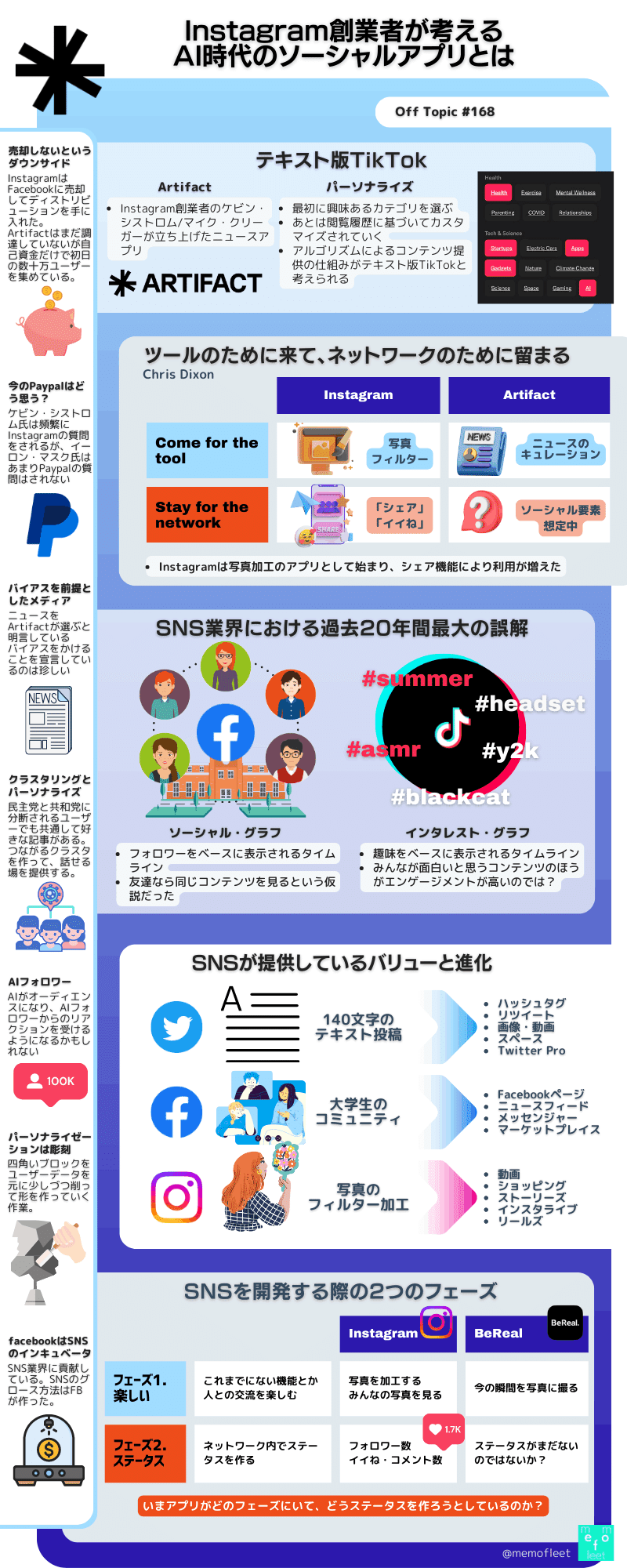

Off Topic #168 Instagram創業者が考えるAI時代のソーシャルアプリとは

OffTopicの番組を聞いて個人的にまとめ画像を作っているmemofleetのnoteです。

今回は#168「Instagram創業者が考えるAI時代のソーシャルアプリとは」のまとめです。

ポッドキャストはこちらです。

Instagram創業者が考えるAI時代のソーシャルアプリとは

グラフィックについて

SNSに関するテーマは、#129のインスタグラム以来です。久しぶりですね。

Off Topicは1回の配信に多くの内容が話されますのでグラフィック1枚に収まりきらないのです。

今回は5つのブロックにしました。

Artifact概観

クリス・ディクソン氏の名言

ソーシャルグラフとインタレストグラフ

SNSの提供価値

SNSグロースの2つのフェーズ

さらに、これに漏れた情報を左側のメモ欄に書き留めてます。

メモ欄もいつもは6個ですが、7個に増やしてます。

それでも書き切れないこともあったので、詳しくはポッドキャストを聴いてみてください。

Artifact

使ってみてますが、まだ日が浅いのでどのくらいパーソナライズされている状態なのかわかりません。英語を読むのが極めて遅いため、数がこなせてないという感じです。

気に入ったのは、記事ページの右上にあるSummary。まとめ方のパターンを複数選べる機能は面白いです。GenZをえらぶとそれっぽく省略された英文でまとめられます。GenZの英語をよくわかってないですが雰囲気で読んでます。

ツールのために来てネットワークのために留まる

たしかにこの法則にあてはまるサービスは多いですし、ツール提供まではできているけど足りないのは何か?という課題発見にも役立ちそうなフレームだと思いました。

勉強になります。

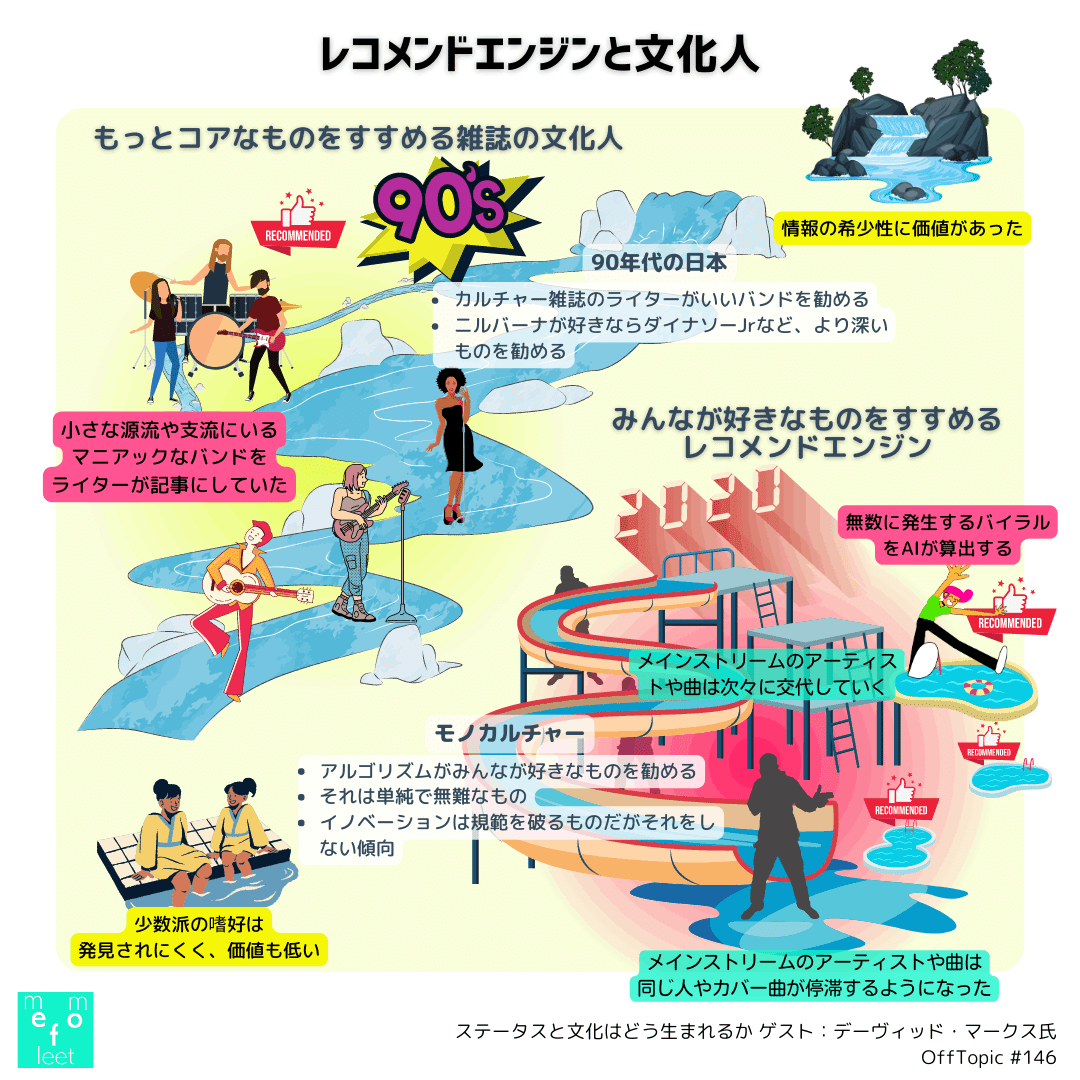

インタレスト・グラフ

TikTokやInstagramのreelsに代表されるレコメンドベースのSNSは、Off Topipcの#129 - #130あたりで取り上げられました。

みんなが面白がっているものを優先的に出していくと、イイねが多いコンテンツとそうでないコンテンツが二極化していく側面があるといわれていました。Artifactの場合はどうなるのか、まだわかりません。

番組中に草野さんが言っていた「ヘッドラインではないけど、ハッピーになりそうなコンテンツ」というのは重要な気がします。

この図の黄色のキャプションをつけているのはまだ広く知られていないコンテンツです。こうした情報はニュースコンテンツにも存在していると思います。昔の新聞でいうと夕刊の隅にある穴埋めで載せたような記事です。

こうした記事をキュレーションした本があったりしました。

B級ニュース図鑑(1990年)

日本の90年代カルチャーのように人間のキュレーターがこうしたものを発見してアプリに意図的に放り込んでくるのも良いですし、そういったセンスをAIが模倣できるのか、Artifactがこういうニュースをどう定義して発見していくのか気になりました。

なんでステータスが欲しいんだろう

SNSは自己顕示欲をベースに動いているところが大きいのでステータスのフェーズを持たずに継続できているSNSってあるのかと考えると、なさそうです。

以前、Bytesで紹介されてたかと思いますが、a16z.comの記事がありました。アンドリーセンが中国のアプリ運営手法を分析したものです。

利用期間が長いユーザーはそれとわかるバッジや色が付いて、アプリ内でステータスを誇示することができるようになっています。

アプリ運営側が使ってほしい機能を使うことでもランクが上がるなど細かく「チャレンジ」設定されているというレポートです。

Weiboでは同じ料金を支払う有料会員でも、継続利用するほど使える機能が上がっていくというところに利用率維持のカギがあるということです。

このnoteも各種アクションや継続投稿によるバッジ設計がありますが、そうしたエンゲージメント設計を望まないユーザーもいるのでステータス作りは難しいものだと思いました。

以上です。

お読みいただきありがとうございました。