【RESEARCH CAMP in ITOSHIMAレポート】わからなさを楽しむリサーチとの出会い

こんにちは!TimeTreeでPdMをしているめーら(@mela_dayo)です。

9/16-9/17に開催されたRESEARCH CAMP in ITOSHIMAに参加してきたので、ワークショップの内容を自分の振り返りも兼ねて記録しておきます。

🏝️ 🏝️ 🏝️

そうだ、フィールドワークしよう

「私のためにあるワークショップだ」そんな直感がしました。

私は普段PdMとしてユーザーインタビューを中心としたリサーチをしています。自他ともに認める、ユーザーインタビュー大好き芸人です。

だけど実は、リサーチにはいろんな手法があります。その一つがフィールドワークです。

フィールドワークとは実際にその人が暮らす場所に飛び込んで、人や文化を知る調査手法のこと。

実務で必要な機会は少ないかもしれません。だけど、生活に入り込むというのはリサーチの究極形ともいえるのではないでしょうか?いつだって事件は現場で起きているのです。

それにリサーチ大好き人間として、一度フィールドワークは体験しなければという義務感もありました。

そんな時、RESEARCH CAMPの開催が決定したのです。縁をもたらしてくれた八百万の神には感謝してもしきれません。

ワークショップ前にはフィールドワークの基礎となる文化人類学を少しかじりました。

読んだ本はこちら。ページ数も少なくサラッと読めるので、初学者にはもってこいでした。

人類学とは、他者を知ることで自分自身をも見つめ直す学問だそうです。

なるほどわからん。だけど無性に惹かれました。面白すぎて3回読んでます。

一応、大学の頃に通っていた本屋でフィールドワークも実践してみました。

講師のmihozonoさん曰く「事実と自分の考えの区別をわかりやすく記載するとよい」とのこと。

事実と考えが入り混じっていると他の理由を見逃してしまいます。あくまで事実をベースに発想を広げていくことで、幅を広げることができるのでしょう。

🫧 🫧 🫧

1日目〜いざ、フィールドワークでお宅訪問

本屋アルゼンチンからはじまる旅

ワークショップは本屋アルゼンチンから始まりました。「わからなさと出会う」をコンセプトにしている風変わりな本屋です。

店主の大谷さん、店員の南さんに今回のワークについて、本屋アルゼンチンが目指す「わからなさと出会う」とは何かをお話しいただきました。

わかったようなわからないような、もやもやした感覚だったのを覚えています。

夫婦で本棚を共有するうえだりさん家

フィールドワークではうえだりさんのお宅に訪問しました。

うえだりさんはReserch Conferenceで一緒にスタッフをしていた方です。私と同じように社内でリサーチを推進しているとのこと。なんだか同じ匂いがして、勝手に親近感を覚えています。

うえだりさんはパートナーの方と本棚を共有しているらしく、リビングの壁一面には二人の興味関心が混ざった本がぎっしり。

そんなプライベートの極みを眺めながら、お二人にインタビューをしました。印象に残ったエピソードが二つあります。

一つは、うえだりさんに聞いた「一番印象深い本は?」への答えです。

「NVCという本には精神的に辛かった時期にとても救われて、今もお守りのような存在です」うえだりさんは笑った。

支えがほしい時、頼りになるのはいつだって「言葉」です。

心の奥底までじんわり染み込んで、癒してくれます。私も同じような経験があるので、なんだか嬉しく思いました。

もう一つはパートナーの方の「脳の一部だから、売ることも貸すこともしたくない」という発言です。

たしかに本は「思考」を形作るものです。つまり脳そのもの。

そう思うと手放すことにためらいがあるのも頷けます。自分の体なのだから。

二人は過去、本の処分の仕方でトラブルになったことがあるとのことです。おそらく本に対するスタンスが違うからでしょう。

うえだりさんは本を「自分を支えるもの」として認識しています。つまり本はメンターのような、自分とは切り離された存在です。

対してパートナーの方は「本を自分と同一視」しているのです。身体の一部になっている。

一緒に暮らす夫婦なのにここまで違うなんて。人間って面白い。

蔦屋書店で会話を見つめる

九大伊都 蔦屋書店を訪問しました。「伊都」はかつて九州北部にあった国の名前とのこと。店に入るとコーヒーの香りに包まれます。

開放的な空間を歩きながら、行き交う会話に耳を澄ませます。まるで探偵。ふと、近くを20-30代の男女が通り、女性が本を手に取りました。

「ウィスキーの本だ」女性が本をパラパラとめくり、男性に向かって音読を始めます。

「いや、わからん、難しいわ!」と男性が楽しげに返し、笑い合う二人。

本は単に読むものではなく、コミュニケーションツールでもあるのでしょう。

そういえば店内にはカードゲームもありました。一見、脈略がなく見えるが本がコミュニケーションツールであるなら合点がいきます。

どちらも、人と人の関係性をつくるものなのです。

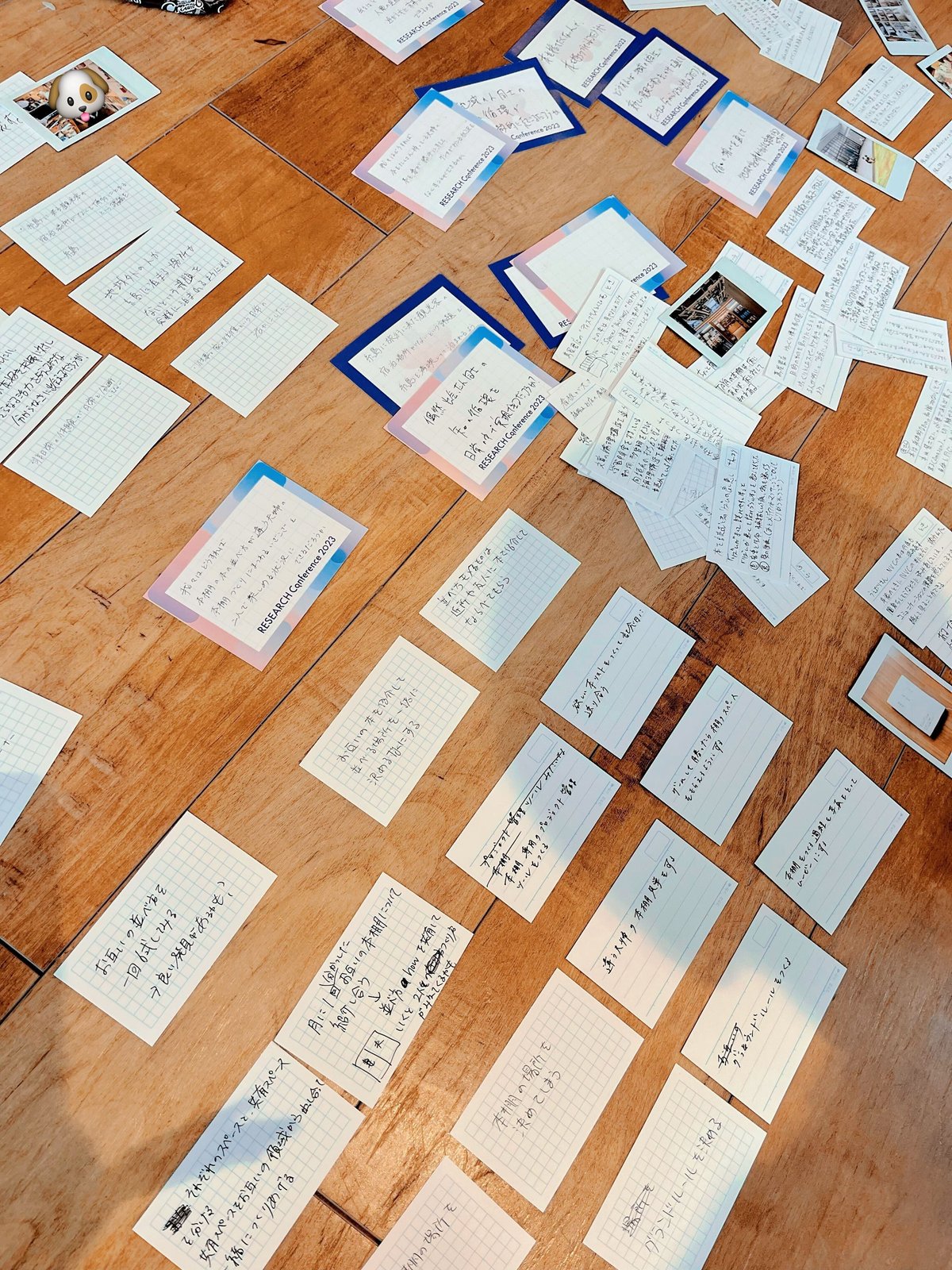

二つの場所での発見を情報カードに書き出して、チームで共有したところで1日目は終了。

メンバーが書いた発見は、自分とは違う部分に着目した内容も多くありました。人によって気づくポイントは異なります。複数人でリサーチをする意義を実感した瞬間でした。

夜はゲストハウスでBBQを開催。キャンプだもの。ボードゲームなんかもして、遅いアオハルを楽しみました。

2日目〜見つけたインサイトからコンセプトをつくる

私たちが実現したいものはなんだろう

あいにくの雨から始まった2日目。まずは1日目の振り返りからです。

「自分が見逃したもの」「自分が聞き逃したもの」「自分が気にも留めなかったもの」の3つに注目して、チーム内で整理していきます。

気づきをもとに情報カードを並べ直すと、カード間のつながりがわかりやすかったです。

その後全員でのアイディア出しへ。

5分間で一人5個アイデアを出すというスパルタっぷりで、脳はフル回転。

情報の整理とアイディエーションを一通り終えたら、コンセプト立案です。

コンセプトは以下のフォーマットに基づいて立案しました。いわゆるHow Might Weです。

💭How Might We

我々はどうすれば○○(顧客)の

○○(課題 / 要望)を

○○(望ましい状況)にできるだろうか

How Might Weはフィールドリサーチで得た情報からだけでなく、アイデアからもアプローチできるというのは衝撃でした。

これまで私は、事実を掘り下げて「こういうことがあるのではないか」と考えるアプローチしか知りませんでした。

ですが、アイデアをベースに「こういうことを解決できる」とも考えてもいいのです。

コンセプトに辿り着くための新たな道を知れたことは、思考の幅を広げることにもつながりました。もっとも、アイデア起点の思考に慣れていないのでまだまだ修行が必要ですが。

凝り固まったアイデアをほぐす

苦戦しながらもコンセプトを固めたところで、チームメンバーシャッフルしてのアイディエーションをさらに2回行います。これがとても良かったです。

アイデア出しをしていると、どうしても着想の方向性が固まりがちになりますよね。

そんな時、他チームのメンバーによる客観的なアイデアはいいスパイスになるんです。

こうして散らかしたアイデアにヒントを得ながら、さらに自分たちで具体的なアイデアを詰めていきます。

私たちは「本棚を通じた夫婦向けのコミュニティ」を立案しました。

正直、最後は駆け足になってしまい具体案を詰めきれなかったのですが、それもいい経験です。

コンセプトの時点で、より具体性のあるものにすればソリューションも具体的になったかもしれません。

ポイントは「どんなシーンか想像できるよう土の匂いがするくらい具体的に書くこと」とのことでした。

積読はダメなことじゃない

そんな怒涛の2日間の帰り際、本屋アルゼンチンで本を購入しました。

私はこれまで、積読を恐れていました。読まずにいると本が泣いている気がして、申し訳なさを感じていたのです。

だから本は心から強く惹かれたものしか買ってきませんでした。

だけど今回「積読はみんな当たり前にある」ことを知りました。うえだりさんのパートナーの方は8割くらい積読とのことです。

「なんだ、それでいいんだ」肩の荷が降りた気がしました。

もう恐れるものは何もありません。本を買うハードルが下がった今、次は何買おうとワクワクしています。

🛼 🛼 🛼

「わからなさを楽しむ」ってなんだろう

普段のリサーチ業務で求められるのは「わからないことを明らかにする」ことです。事業を成功させるため解き明かす必要があります。

わからないことがわかるのは楽しい。宝物を見つけたような気持ちになります。だけど、本屋アルゼンチンから始まった今回のフィールドワークは「わからなさを楽しむこと」を大切にしていました。

「わからなさを楽しむ」とはなんだろう。

私は「未知を受け入れて、自分と向き合うこと」だと思います。

「わからない」のはこれまでの知識や経験に当てはまらないからではないでしょうか。

だけど、そもそも人間の行動は論理的に説明できるものばかりではありません。私の日常もまるで支離滅裂な行動ばかりです。

そんな人間を受け入れることで、自分自身の至らなさとも向き合う。そうして自分の視野が広がっていく。

人類学とは、他者との差異を通じて自己をも見つめ直す学問だそうです。であるなら、フィールドワークによって明らかになるのは自分自身なのかもしれません。

おわりに

などと供述してみたものの、よくわからん部分もまだまだあります。

でも、ワークショップを通じてリサーチの新たな面に出会えました。

自分のリサーチの癖を知った。リサーチに余白があってもいいことを知った。事実やアイデアをコンセプト繋げる流れを知った。活発なアイディエーションの仕方を知った。リサーチを愛する仲間が増えた。

お腹いっぱい。だけどもうおかわりがしたくなっています。

こうして私はまた一歩リサーチの沼に足を踏み入れたのでした。ああ、もう手遅れだろうな。