歌舞伎名作撰『白浪五人男』

DVDにて鑑賞。過去の名作がこうして観られるのは助かる。

演目概要

白浪物[泥棒を主人公にした作品]を得意とした河竹黙阿弥の代表作の1つで、日本駄右衛門・弁天小僧菊之助・南郷力丸・赤星十三郎・忠信利平の5人の泥棒の因果を描いた作品です。

弁天小僧が武家娘に変装して強請をする「浜松屋見世先の場」、5人が勢揃いする「稲瀬川勢揃いの場」の2つの場面を中心に上演されます。なおこの2場のみを上演する多くの場合では、『弁天娘女男白浪』というタイトルが使われます。

弁天小僧役は、1862(文久2)年の初演時に、当時19歳だった5代目尾上菊五郎が大当たりを取って以来、代々の菊五郎が当り役としています。

尚、「白浪五人男」は通称で、演目の正式名称(本外題)は「青砥稿花紅彩画」。元々は、河竹黙阿弥が歌川豊国(三代)の錦絵に着想を得て作られた歌舞伎で、立ち廻りや衣装も美しく、「動く錦絵」として評判になったとか。

歌川豊国(三代) 作「青砥稿花紅彩画」

ひとりずつ七五調の「渡り台詞」で見得を切る場面があり、弁天小僧菊之助の「知らざあ言って聞かせやしょう」という名台詞はあまりにも有名。揃いの番傘には、「志らなみ」の文字が染め抜かれ、見得切りの場面では、着物の柄も名前や役に因んでいます。腰に差した打刀の拵も装飾が豊かです。

この"ひとりずつ見得を切る"という点については、wikiにあったこちらの記述が興味深い。

花道を堂々と登場後、舞台に来て捕り手を前に五人組が勢揃い。一人ずつ「渡り台詞」で見得を切り、縁語や掛詞を駆使した七五調のリズミカルな「連ね」で名乗る姿には歌舞伎の様式美が凝縮されている。この様式ははるか後世の『秘密戦隊ゴレンジャー』を初めとする子供向け「戦隊もの」のヒーロー番組にまで受け継がれている。

ゴレンジャーどころか、アイドルやジャニーズの自己紹介もここに源流があったのか。五人にはそれぞれモデルがいるそうだが、歌川芳春作のこの画なんかには、ブロマイド感すら出ている。石川五右衛門、鼠小僧と並ぶ日本屈指の盗賊ということで、人気もあったのだろう。

ただ、「江戸の町での盗賊の大活躍劇」というのは、風紀上上演が許されなかったため、舞台設定は鎌倉時代になっています。とはいえ、作者の河竹黙阿弥は随所に江戸風俗を盛り込んでおり、江戸の風情を楽しむことができるのもこの作品の魅力。

こういった話も面白い。

あらすじや見どころ(補記)

見どころはこちらの記事に、あらすじはこちらの記事にも詳しいが、勢揃いの後の顛末についても一応まとめておく。

捕手に追われた5人は勢揃いして見得を切り(稲瀬川勢揃いの場)、取り囲まれた菊之助は自害(極楽寺大屋根立腹の場)、それを聞いた日本駄右衛門はその死を悼み(極楽寺山門の場)、青砥左衛門藤綱は情をかけて駄右衛門を見逃すことにする(滑川土橋の場)。

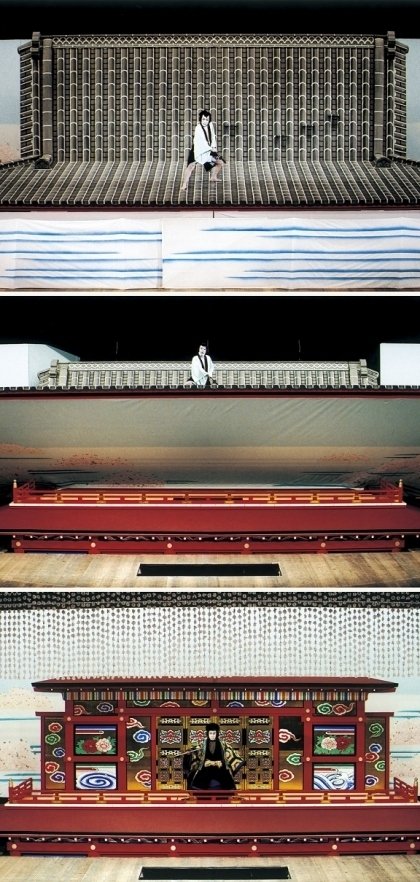

この菊之助の自害からがんどう返しで「山門の場」へと続き、さらには山門がせり上がってセリから登場してくる青砥左衛門とが上下に決まるという、大仕掛け・スペクタクルな演出がラストの大きな見どころとなっている。

このあと、「滑川土橋の場」ではこの山門がせり上がり、

セリから上がってくる青砥左衛門とで上下の構図に

感想めいたもの

DVDに収録されているのは、昭和61年12月歌舞伎座にて上演されたもので、弁天小僧菊之助に尾上菊五郎(7世)、南郷力丸に尾上辰之助(初世)。

尾上辰之助は昭和62年(1987年)に40歳で早世されたということなので、この公演の翌年にお亡くなりになられている。「白浪五人男」は七五調での名調子のため、自分としては聞きとりにくさはあったが、多少分からなくとも役者の力で押し切られる感じもあり、実に惜しい方を早くに亡くしたものだと感じる。

あと、この演目、全てを演じられることがあまりないようで、このDVD収録のものも「浜松屋」から。この「浜松屋」では、地面師的な詐欺集団による計画の実行から二組の実子の対面が思わず実現するという超展開となり、それを演じる菊五郎の茶目っ気も可笑しいのだが、この親子のその後の顛末を描く「蔵前の場」の後半が端折られていて、結局どうなったのか分からない。恐らくは人情話が展開されることになろう場だが、それよりも口上や活劇を優先するという意味では、アイドル的色彩が濃い演目なのだろう。