ペット産業の裏側と“保護猫”の未来:あなたの選択が猫の命を救う

毎日、どれだけの猫が救われ、そしてどれだけの猫が命の危機にさらされているのか?

そんな問いかけをした瞬間、胸がぎゅっと締めつけられる人もいるんじゃないかと思います。

僕自身、保護した猫と暮らしていて、「自分が猫の命を救えたんだ」と実感する一方で、「もしこの子を見過ごしていたらどうなっていたんだろう…」と考えると、今でも冷や汗が出ることがあります。

僕と保護猫「チャポ」の出会い

僕はかつてホームレス生活をしていた時期があるんです。今は仕事をしながら小さな住まいで暮らしていますが、2019年の梅雨どき、大雨の中で溺れかけていた一匹の子猫と出会いました。

通りがかりの中学生が勇気を出して助けてくれた子猫を、最終的に引き取ることになったのが僕と「チャポ」のはじまりです。

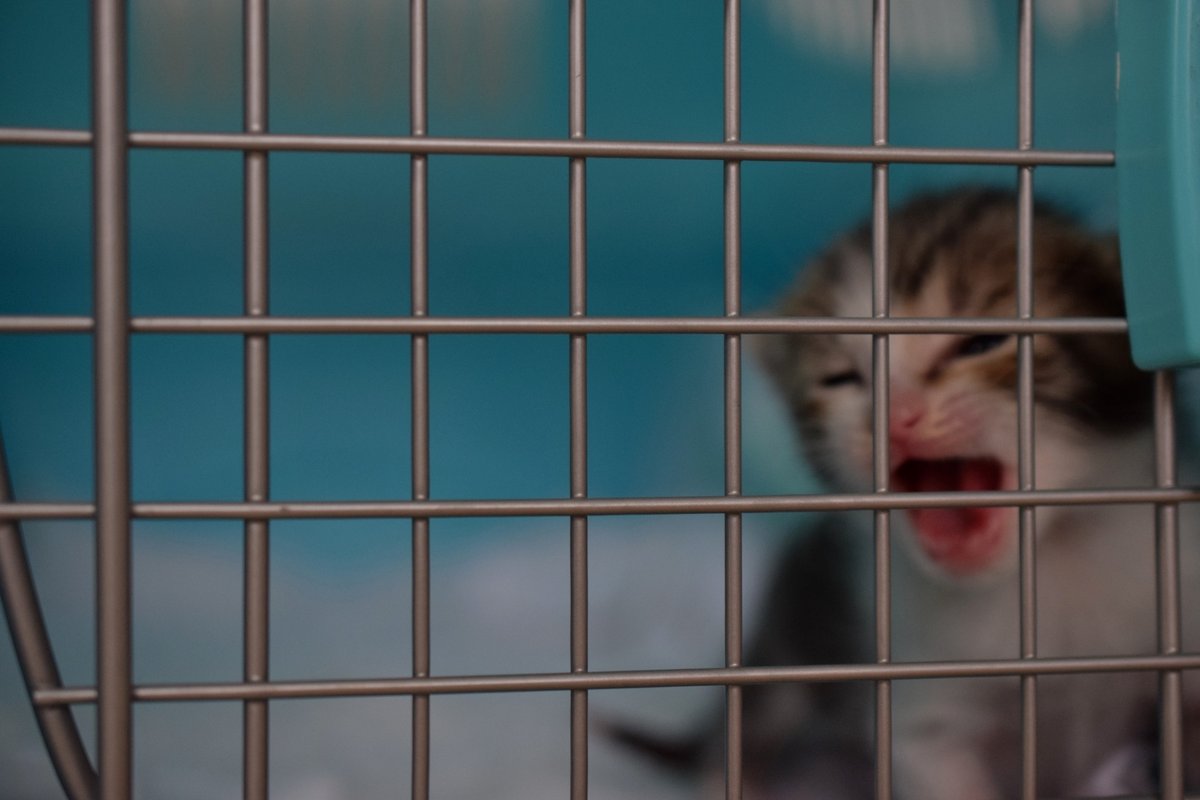

病院へ連れていく、ケージを用意する、まったく何をしていいか分からず右往左往でしたが、それでもチャポが初めて安心した顔を見せてくれたとき、「この命を守らなきゃ」と強く思ったんです。

この先に待つのは、知られざる現実

僕は保護猫を飼っているとはいえ、ペット産業の仕組みに関しては正直なところ「まったくの素人」でした。

でも、チャポとの生活を通じて感じた疑問があり、それをきっかけにいろいろ調べてみたら、犬や猫が商品として扱われ、残酷な流通経路をたどっているケースが少なくないと知りました。

里親として猫を迎える人も増えている一方で、ブリーダーやペットショップの影では、未だに過酷な環境で大量繁殖させられる動物たちがいるのが現実です。

この記事を読むと得られるもの

この記事では、ペット産業の深い問題点から、実際に保護猫を迎える際の流れ、さらには法律や行政の取り組みまでをできるだけ分かりやすくまとめていきます。

読んでもらえれば、きっと「ペットを飼う」という行為がどれほど重大な責任を伴うのか、そしてその裏でどんな命が踏みにじられているのかを知ることができるはずです。

さらに、「自分にも何かできることはないか?」という視点を持ってもらえるよう、具体的なアクション例も紹介します。

あなたの選択が、猫の未来を変える

猫を“買う”のか、それとも“救う”のか。少し大げさかもしれませんが、その違いが猫たちの運命を大きく左右するんです。

決して「ペットショップで買ってはダメ」と強制するのではなく、まずは知っておいてほしい事実があります。

問題の背景を理解したうえで、ペットショップやブリーダーから迎えるにしても、良心的なところを選べば動物を劣悪な環境から救うことにもつながります。

これから知ってほしいこと、考えてほしいこと

この記事を読んでいただくことで、「あ、こんなに問題があったのか」「やっぱり行動しないと何も変わらないよな」と、少しでも心が動いてもらえたらうれしいです。

もちろん、僕自身もまだ知らないことや勉強不足な面がたくさんあります。だからこそ、ここで共有する情報は、まず一緒に問題を見つめ直すきっかけになればと思います。

最後まで読んでくれたあなたには、きっと新しい視点が生まれるはずです。

「猫の命のゆくえに向き合う理由」――それは、大げさな使命感ではなく、ほんの少しの好奇心や優しさからでも始められます。

どうか、この先のページも読んでみてください。あなたの選択が、これからの猫の未来を変える鍵になるかもしれません。

【ペット産業の闇】

データで見る「殺処分数」の衝撃

僕は、保護猫チャポとの暮らしをきっかけにペット業界の裏を調べ始めました。そうすると、最初に目の当たりにしたのが「日本では年間約3万8,000頭もの犬や猫が殺処分されている」という事実です。

これは、日割りにすると1日約100匹前後が行政によって処分されている計算になります。もちろん、昔と比べれば減少傾向にあるとはいえ、この数はやはり重いです。特に、猫の数に絞ってみても年間2万7,000頭以上が処分されているというデータもあり、その多くが「飼い主のいない」野良猫や、持ち込まれた子猫たちだといいます。

僕自身、「たくさん殺処分されている」という話は耳にしていましたが、ここまで具体的な数字を突きつけられると、ただただ胸が苦しくなりました。飼い主に見放されたり、生まれた場所の環境が悪かったりという理由で、彼らは生きるチャンスすら与えられないまま命を落としていくのが現実なのです。

悪質ブリーダーとパピーミルの実態

ペット産業の闇を語るうえで外せないのが、いわゆるパピーミル/キティミルと呼ばれる施設の存在です。これは、犬や猫を“子犬・子猫の生産マシン”のように扱う悪質なブリーダーのことを指します。

一部の業者は、狭いケージの中に繁殖用の親猫を詰め込み、休む間もなく出産を繰り返させます。母猫が体調を崩したり年老いてしまったら、「もう役に立たない」とばかりに放置されたり、売り物にならない子猫が生まれた場合はそのまま処分されることもあるそうです。

こうした行為はもちろん違法スレスレですが、実態調査や監視体制が行き届いていないこともあって、なかなか表に出てきません。行政や環境省が行った調査では、全国のブリーダー施設のうち約半数近くが法令違反をしているという報告もあり、実際の現場ではもっと深刻なケースも多いと聞きます。

メディアに取り上げられたブリーダー崩壊事件

ときどきニュースになる「ブリーダー崩壊」という言葉。これは、最初はブリーダーとして活動していたものの、経営が成り立たなくなって破綻する状態を指します。

例えば、大阪であった事件では、数十匹単位で犬や猫を飼育しながらも、不衛生な環境に放置されていたという衝撃的な映像が公開されました。糞尿まみれのケージ、病気になっても医療にかけられない動物たち…まるでホラー映画のような光景です。

こうした施設が崩壊すると、行き場のない動物たちが一気に溢れかえり、保護団体や動物愛護センターがパンク状態になります。行政が緊急介入して一時的に保護することもありますが、医療費やスタッフ不足などで十分なケアが行き届かないまま、救えない命が出てしまうこともあるんです。

かわいいだけでは済まされない現実

僕はもともと「ペットショップで猫を買うってそんなに悪いこと?」と思っていました。だけど、こうした生産の裏側を知ると、無邪気に「かわいい!」で終わらせられない気持ちになります。

もちろん、すべてのペットショップやブリーダーが悪いわけではありません。良心的なところでは、猫の健康管理や社会化をしっかり行い、親猫も大切に扱う事業者も存在します。

問題は、消費者が「見た目がかわいい」「珍しい毛色」などの理由だけで次々と子猫を求め、無秩序に繁殖が進んでしまうこと。需要がある限り、悪質な業者はどうにか抜け道を探して儲けを狙ってくる。それが、今もなお続くペット産業の負の連鎖なのだと痛感します。

“安いセール”で売り出される命

ペットショップでは、売れ残った子猫が“安売り”されることもしばしばあります。あたかも在庫処分のように値引きされるのを見ると、僕は言葉を失いました。

「この子、セール価格になってる…」と感じても、猫はモノじゃないから返品も効きません。衝動買いで迎えた結果、「こんなに飼うのが大変だと思わなかった」と手放す人がいるのも事実です。すると結局、その猫が保護団体や愛護センターに持ち込まれ、行き場をなくす場合が多々あります。

知ることで“見ぬふり”をやめられる

こうしたショッキングな現実を並べていくと、「もう読みたくない」「こんな話は聞きたくない」と思う人もいるかもしれません。僕も最初はずっと目をそらしていました。

でも、事実を知らないままだと、いつまでも「動物ってかわいいよね」という表面的なイメージだけに流されてしまいがちです。そして、すべてを業者や行政に任せきりにしていたら、闇は消えずに残り続けるでしょう。

【増え続ける“行き場のない命”】

殺処分数の推移:表面上の減少と実態

日本では、犬や猫の殺処分数が年々減少しているという話を聞くことがあります。確かに、過去には犬猫合わせて年間30万頭を超える時代があったのに比べると、今では合計で年間3万~4万頭ほどになったというデータもあるんです。

しかし、これを「だいぶ少なくなったから安心」と考えるのは早計かもしれません。猫だけで見ても年間2万7,000頭以上が処分されているという報告があるし、都道府県によっては依然として高い殺処分率に悩まされている地域もあります。

僕は「数字が減ったならいいことじゃないか」と思っていました。でも、その裏には、そもそも保健所やセンターに引き取られず、野外で生涯を終える猫が多いだけかもしれないという指摘もあるんです。つまり、表に出てこない命が多いということ。表面的な数値だけを見て安心してはいけないと感じています。

保護団体・シェルターが抱える苦悩

一方で、こうした不幸な猫たちを救おうと頑張っている保護団体やシェルターも全国に存在します。ボランティアや寄付金で運営しているところが多いですが、どこも口をそろえて言うのが「いつも満員状態で、手が回らない」ということ。

数が増えすぎると、十分なケアができなくなり、スタッフや資金も限られているため、病気の猫の治療費を捻出するのも大変です。僕も何度か保護団体のサイトを見ましたが、「もう保護スペースがありません」「引き取りたいけれど人手不足で対応しきれません」という悲痛な声が並んでいます。

本来、救われるはずの猫が、手が足りないがゆえに見捨てられてしまう状況を見るとやるせない気持ちになります。保護活動って、想像以上に大変なんだと痛感します。

多頭飼育崩壊:善意がアダになるケースも

ニュースで「多頭飼育崩壊」という言葉を見かけたことはありませんか? たとえば、「猫を10匹以上保護していた人が管理しきれず、結果的に悪質な環境で飼育していた」という事件です。

これは決して特殊な人だけの問題じゃなく、「一匹助けたい」「かわいそうだからもう一匹…」と増やしていくうちに収拾がつかなくなるケースも含まれています。

僕が聞いた話では、ある高齢の女性が野良猫を放っておけず保護を続けた結果、家の中が猫の数十匹であふれ返り、糞尿の処理もままならなくなったそうです。最終的に行政が介入し、崩壊状態だった家から猫たちを引き取ったとのことでした。

善意からスタートしても、それを維持できる環境や資金がなければ、不幸な猫を増やしてしまう結果になりかねないという実例です。

救出された猫のビフォーアフター

一方、暗い話ばかりではありません。保護団体によって救われた猫たちが、見違えるように美しい姿を取り戻す「ビフォーアフター」写真をSNSなどで見かけます。

毛玉だらけでやせ細っていた猫が、温かいお風呂と栄養ある食事、そして愛情をたっぷり受けることで、ふわふわの毛並みに生まれ変わっていく姿は本当に感動的です。

そういう写真を見て、「やっぱり保護猫って素敵だな」「迎えてあげたいな」と思う人が増えれば、猫たちにとっても大きなチャンスになります。

保護活動者の声:疲れとやりがいのあいだで

保護団体のスタッフやボランティアの方々は、毎日何十匹もの猫の世話をして、医療費のために資金集めや寄付を募ることに奔走しています。朝から晩までトイレ掃除やごはんの用意、病気の子のケアが続き、休む間もない。

それでも、「救われる命があるからやりがいを感じる」と言ってくれる人が多いんです。僕は、そうした方々の存在を知ったとき、「行き場のない猫のためにこれほど頑張れるってすごいな」と尊敬の念を抱きました。

反面、「できれば、こうした施設や団体が必要なくなる社会が理想だ」とも皆さん口をそろえます。つまり、保護猫が当たり前に家族として迎えられる社会になれば、わざわざ大規模な保護施設を運営する必要はなくなるだろうということです。

「迎えたい」と思うなら、その子の背景を知ること

もし、「これから猫を飼いたい」と考えているなら、ぜひ知っておいてほしいのは、その猫がどんな道をたどってきたかという背景です。ペットショップで見かける子猫が悪質なブリーダー施設出身という可能性もゼロではありません。

一方、保護団体やシェルターに行けば、「この子は多頭飼育崩壊から救われた」「体が弱いけど、性格は穏やかで甘えん坊」といったストーリーや性格を教えてもらえます。どんな過去を持っていて、どんなサポートが必要なのか、丁寧に説明してくれるところが多いんです。

こうして背景を知ると、その猫に対する思い入れも深くなるし、「自分がこの子の人生を変えてあげられる」という責任感や喜びも湧いてきます。

行き場のない命を救う第一歩

知らずに購入するよりも、知ったうえで「じゃあどうすればいいんだろう」と考えるのが大事だと僕は思います。問題があるからといって、ペットショップ全部を否定するつもりはありません。

ただ、保護猫という選択肢があること、そしてそこに至るまでにどれだけのドラマや苦労があるかを少しだけ頭に置いてほしいんです。そうすれば、たとえショップで迎えるとしても、できるだけ良心的なところを選ぼうとか、悪質なブリーダーの見極めをしようといった意識につながるはず。

行き場のない命を減らすには、僕ら一人ひとりの行動がとても大きく影響します。次の章では、そんなペット産業の仕組みをさらに深掘りしながら、法律や行政の対策についても触れていきます。ぜひ引き続き読んでみてください。

【ペット産業に潜む闇と法律の壁】

動物愛護管理法の改正ポイント:救いと限界

日本のペット産業における問題を考えるとき、まず押さえたいのが動物愛護管理法です。これは動物の虐待や放棄を防ぎ、適正な飼養を促すための法律ですが、改正を重ねてきたとはいえ、まだまだ課題が残っています。

たとえば、生後56日規制(8週齢規制)は、子犬や子猫を早期に親から引き離さないようにするための改正点です。もともと、ペットショップなどでは生まれて間もない幼い子を店頭に並べることも珍しくありませんでした。かわいい時期に売ったほうが高値で売れるからです。でも、早すぎる親離れは免疫力や社会性の面で問題が多い。この規制によって、子犬・子猫の健康を守りやすくなると期待されています。

もう一つの大きなポイントが、マイクロチップの義務化です。犬や猫を販売する業者には、必ずマイクロチップを装着して情報登録を行うことが義務づけられました。これにより、捨てられた動物の飼い主を特定しやすくなり、無責任な放棄の抑制につながることが期待されます。

行政の取り締まり体制:人手不足の現状

法整備が進んでも、実際に運用するのは地方自治体などの行政です。そのため、現場レベルで取り締まるには、職員の数や専門知識が不可欠になります。

ところが、全国の自治体では監査を行う担当者が限られ、悪質ブリーダーやペットショップを綿密に調べる時間が取れないという声が多く上がっています。結果的に**「違法行為があるかどうか抜き打ちで確認したくてもリソースが足りない」**というジレンマに陥るわけです。

また、取り締まり自体が行われたとしても、罰金や営業停止命令などの処分が比較的軽く、「すぐにまた営業を再開してしまう」ケースがあるとも聞きます。実際に表に出てくるのはごく一部で、摘発すらされずに闇の中で続けている業者も少なくないようです。

なぜ悪質ブリーダーは消えないのか

大きな理由の一つに、ペット流通の仕組みが複雑すぎることが挙げられます。

ブリーダーが犬や猫を繁殖

オークションで業者が子犬や子猫を落札

卸業者を通してペットショップへ供給

こうしたルートが複数あり、さらに地域や業者ごとにルートが細かく分岐するため、どこで問題が起きても全貌をつかみにくいんです。

一部のオークション会場では、生後間もない子犬や子猫が大量に展示され、業者間で値段が吊り上がるケースもあります。オークションからペットショップに出回るまでに健康状態が悪化したり、生体を“在庫”のように扱ったりする悲しい現状もたびたび報道されています。

監査リソース不足と偽装行為

行政が年に数回、もしくはそれ以下の頻度で事業者に立ち入り調査を行う場合もあるのですが、事前に業者へ通達があると、その間だけ環境を取り繕うことができてしまいます。

例えば、普段はケージがぎゅうぎゅう詰めでも、検査の日だけ空間を広く見せることも可能です。病気の子犬や子猫を隠しておくことだってできるかもしれません。こうした“偽装”は取り締まりを難しくし、悪質業者を野放しにする一因になっています。

実際、環境省が過去に行った調査でも、全国のブリーダーのうち半数近くが法令違反をしていたと報告されました。それでも、すぐに営業停止や処罰になるとは限らないというのが現状です。

取り締まりのデータ:低い処分率

行政発表の監査件数や違反件数を見ても、数字だけでは実態がつかみにくいことがあります。例えば、ある年度に悪質行為が指摘されたブリーダー事業所が数百件あったとしても、実際に罰則を科されたり営業停止に追い込まれるのはごく一部です。

それにはいくつもの理由があります。証拠不十分のままでは動物愛護法違反の立件が難しいことや、業者側が弁護士を立てて争った場合は時間とコストがかかり、行政が途中で手を引いてしまうケースもあると聞きます。

法自体がもっと厳しい基準を定めたり、罰則を強化したりすれば、リスクを恐れて撤退する業者も増えるかもしれませんが、現状では大幅な法改正には至っていないのが現実です。

消費者の需要が闇を育てている

悲しいことに、悪質な繁殖が根絶できない背景には**「子犬・子猫を手軽に買いたい」「珍しい品種がほしい」**という消費者の願望があるとも言われています。

需要がある限り供給は絶えず、いくら取り締まっても後を絶たない。僕自身、「あの猫の毛色がかわいい」「人気の犬種はちょっと高くてもほしい」という気持ちを否定はできません。でも、その裏で無理な交配や繁殖が横行しているケースがあるのも事実です。

法律を変えるだけじゃなく、消費者の意識改革こそが悪質業者を根絶する鍵なのかもしれません。

それでも前進し始めている兆し

とはいえ、まったく希望がないわけではありません。マイクロチップ義務化や生後56日規制のように、動物の健康と安全を守る制度が少しずつ形になり始めています。

また、SNSを通じて悪質ブリーダーの内部情報が暴露され、世論が動くことで行政が重い腰を上げざるを得なくなる事例もあります。法整備だけでなく、消費者や市民団体の情報発信が大きな力になっているのも事実です。

一方で「そもそもペットショップで生体を販売する仕組みをなくすべき」という議論も進んでおり、海外では犬猫の店頭販売を禁止している国や地域も存在します。日本でもそうした動きが徐々に広がるかもしれません。

次のステップ:僕らにできること

ここまで読んで、「こんなに複雑で闇が深いんじゃ、どうしたらいいんだろう」と感じるかもしれません。僕も最初は、呆然としてしまいました。

でも、何もできないわけではありません。たとえば、猫を迎えたいときに保護団体を優先的に検討したり、信頼できるブリーダーを選ぶといった行動は、誰にでも始められます。

次の章では、実際に保護猫を迎えるためのステップや、保護活動への支援方法などを具体的に取り上げていきます。暗い話ばかりではなく、猫の命を前向きに守るためのヒントを共有できればうれしいです。

【SNS時代の光と影】

“可愛い”の連鎖がもたらす負の側面

ここ数年、SNSで猫の写真や動画が大人気です。インスタグラムやツイッターをのぞけば、ふわふわの子猫がゴロゴロしたり、おもしろい仕草を見せる様子に何万、何十万という“いいね”がつきます。

僕も猫好きなので、つい夢中になって動画をリピート再生してしまうことがあるんですが、この可愛さが世間に広がるほど「猫を飼ってみたい」という人が増え、結果的に悪質業者が繁殖に拍車をかける一面もあります。

SNSでバズるほど、需要と供給の流れが生まれやすいのは事実。もちろん、多くの人が善意で「猫を愛でたい」と思っているだけですが、その裏で苦しむ猫が増えているのは見逃せない現実です。

日本と欧米の“迎え方”の違い

海外、特に欧米ではペットショップで犬や猫を買うという発想があまり一般的ではありません。ブリーダーから直接譲り受けるか、保護施設から里親として迎えるのが当たり前になっています。

一方、日本では「ペット=ペットショップで買うもの」という認識が根強いのが特徴です。実店舗に行けば、ガラス越しに子猫を眺めてかわいさを実感できるうえに、その場でお迎えができる手軽さがあります。

でも、“買う”のが普通になりすぎると、「猫は商品」「お金を出せば手に入る」という意識になりかねません。動物愛護に熱心な国々の人から見ると、「猫をショーケースに並べて売るなんて信じられない」と言われることもあります。

保護猫カフェや譲渡会の増加:変化の兆し

それでも、日本も少しずつ変わってきています。最近は保護猫カフェが増えていて、そこで里親を探す仕組みが整っているところもあります。カフェで猫と触れ合い、「この子と暮らしてみたい」と思ったら、スタッフと話し合って里親手続きを進められるという流れです。

また、各地で開かれる譲渡会も増加傾向にあり、SNSでもそういったイベントの告知を見かけることが多くなりました。気軽に見に行ける雰囲気づくりを目指して、ショッピングモールや公園で開催する団体もあります。

法律面でも、前章で触れたようにマイクロチップの装着が義務化され、生後56日規制が導入されるなど、一歩ずつではありますが改善の方向に向かっています。ネット上の声を受けて行政が動き出したり、企業がペット福祉に配慮したサービスを始めたりといった事例も出てきました。

SNSとの上手な付き合い方

SNSは悪い面ばかりではなく、保護猫の情報発信や、虐待を告発する“正義の拡散”にも使える強力なツールです。捨て猫の写真とともに「里親募集中」と呼びかければ、あっという間に全国に広がります。

大切なのは、「可愛い!」で終わらせず、その子の背景や現状を知ろうとする姿勢だと思います。もしSNSで気になる保護猫の投稿を見つけたら、一歩踏み込んで投稿者の活動内容や、譲渡先の条件などをしっかり確認してみるのも大事なことです。

かわいいだけじゃない、“本当の幸せ”を目指して

猫ブームに乗っかって飼う人が増えれば増えるほど、不幸な猫が増える可能性も高まります。でも、保護猫カフェや譲渡会が広がっていけば、“飼いたい”という気持ちが“救いたい”という行動に結びつくチャンスも増えるはずです。

「猫がSNSで注目されるのは嬉しいけれど、そのブームが悪用されるのは絶対に嫌だ」。僕はそんなふうに感じています。可愛い動画や写真を見るときこそ、一歩立ち止まって「この子たちの命はどんなふうに守られているんだろう?」と考えてみるのが大切な気がします。

【私たちにできること:保護猫を迎えるという選択】

里親になるための基本ステップ

まず、「保護猫を迎えたい」と思ったら、里親募集サイトや保護団体のSNSをチェックしてみるといいです。里親募集サイトとしては、「ペットのおうち」や「ネコジルシ」などが有名で、写真やプロフィールを見ながら気になる猫を探せます。

気になる子が見つかったら、保護団体とのやりとりが始まります。メールや電話で連絡を取り、譲渡会に足を運んで実際に猫と会うこともあります。多くの場合、譲渡誓約書のサインや身分証の提示が求められますし、猫の健康管理費用の一部負担をお願いされることもあります。

保護猫のメリット&デメリット

保護猫を迎えるメリットは、なんと言っても「命を救う」こと。過酷な環境にいた子でも、新しい家で愛情を受けると驚くほど人懐っこくなることがあります。僕の愛猫チャポも、最初は警戒心が強かったけれど、少しずつ心を開いてくれました。そんな変化を間近で見られるのは格別な喜びです。

一方、デメリットとしては、保護されるまでの環境が不明な場合、病気やケガのリスクがあること。慣れるまでに時間がかかる子もいます。でも、そのぶん「時間をかけて信頼関係を築ける」ので、絆が深まりやすいのも事実です。

安全なショップ・ブリーダーを選ぶためのポイント

「それでもペットショップやブリーダーから迎えたい」という人もいますよね。その場合、見学ができるかどうかが大きなチェックポイントになります。実際に施設を訪れて、

猫が清潔な環境で飼われているか

親猫の健康管理が行き届いているか

店員やブリーダーが猫の性格や飼育方法を丁寧に説明してくれるか

などを確認してください。もし説明が曖昧だったり、親猫を見せてくれなかったりする場合は注意が必要かもしれません。

支援活動やボランティアの方法

「猫を飼うのは難しいけれど、何か力になりたい」という方もいると思います。そんなときは寄付やボランティアという形で支援するのも選択肢です。保護団体では、医療費やフードの費用などが常に不足しがちなので、現金寄付や物資の提供は大きな助けになります。

また、SNSの力は侮れません。保護猫の里親募集投稿をシェアしたり、虐待事件の情報を拡散したりして、問題を広く知らせることも立派な支援です。大規模な署名活動に参加すれば、行政や立法への働きかけに発展する場合もあります。

迎えるか、支援するか。どちらも“行動”

保護猫を家族にするのも、寄付やボランティアで支えるのも、結局は「行動する」ことが大切だと僕は思います。選択肢はいろいろあるので、自分のライフスタイルや気持ちに合った方法を選んでみてください。

次の章では、これまでの話を踏まえつつ、猫と人が共に幸せに過ごすためのまとめと今後の展望についてお伝えします。少しでも興味を持ってもらえたなら、ぜひ最後までお付き合いください。

【ペットの未来は変えられる】

ペット産業の問題点と、前に進むための光

ここまで、ペット産業の裏側や保護猫の現状、そして法律の取り組みなどについてお話してきました。

悪質ブリーダーの存在や、ショップの舞台裏で商品扱いされる猫たちの現実に触れると、「こんなにひどい実態があるのか…」と暗い気持ちになるかもしれません。だけど、その一方で里親制度の定着や保護団体の増加、マイクロチップや生後56日規制といった法改正の動きなど、良い方向へ少しずつ動いているのも事実です。

救われた猫たちから学ぶこと

多頭飼育崩壊から救われたり、パピーミルからレスキューされた猫のビフォーアフターは、実は希望の象徴だと思っています。毛玉だらけだった子がふわふわの美猫に変身したり、人間を警戒していた子がベッタリ甘えてくれるようになったり…。「諦めなければ猫の命は変えられる」というメッセージを、僕たちは彼らの姿から受け取れるんじゃないかと思います。

あなたが選ぶ一歩が、猫を救う

この記事を読んで「猫を飼う前に保護猫という選択肢も考えてみようかな」と思ってくれたなら、それだけで大きな一歩です。ペットショップで購入する場合にも、信頼できるショップやブリーダーを慎重に見極めることで、不幸な繁殖を減らすことにつながります。

また、猫を飼えないとしても、寄付やボランティア、SNSでの情報拡散など、できることは案外たくさんあります。何かひとつでも行動を起こすことで、行き場のない猫が救われるかもしれません。

殺処分ゼロが当たり前になる社会へ

まだ道のりは長いですが、「殺処分ゼロ」が珍しい目標じゃなくなる未来を、僕は本気で望んでいます。保護団体や行政、そして僕たち一般の消費者がそれぞれの立場から動くことで、少しずつでも現状は変えられるはずです。

猫を“買う”のではなく、“救う”選択をする人が増えるほど、ペット産業のあり方も変わっていきます。命が粗末に扱われない社会を目指して、これからも一緒に考えていけたら嬉しいです。

最後に

ここまで読んでくださったあなたの時間が、猫たちの未来への小さな投資になっていれば幸いです。命ある存在を家族に迎えるというのは、本当に大きな決断。でも、その分きっと「家族が増えてよかった」と思える瞬間がやってきます。

どうか、この記事があなたと猫たちの幸せな出会いを後押しするきっかけになりますように。そして、いつか本当に殺処分ゼロが当たり前になる社会を目指して――これからも一緒に、一歩ずつ前に進んでいきましょう。