人口1,300人の曽爾村が育んできたもの曽爾食卓会議 レポート 前編

寒さの募る1月上旬、めぐるめく事務局は、全国で様々な領域で食や農に携わる方々とともに奈良県曽爾村を訪問しました。曽爾村は三重県との県境に位置する奥大和地域にある、人口1,300人の中山間地域。高齢化率が50%を超える限界集落となっており、まさに少子高齢化が進む日本の生産地の一つとなっています。

今回は、曽爾村役場の髙松さんにご案内いただき、曽爾村の生産や加工の原点に触れる食卓会議を開催しました。

食卓会議とは…めぐるめくプロジェクトが行う、地域へのフィールドツアーや交流会を通じて、地域間の学び合いを生み出すプログラムです。地域内だけではなく、地域外からの多様なプレイヤーの関わりが、地域内に新たな食と農のチャレンジを生み出す循環につながることを目指しています。

このレポートでは、曽爾村の魅力的な食農拠点をめぐるフィールドツアーをご紹介します。

1.曽爾村ほうれん草部会長・田合さん宅

曽爾村では冬季限定の「大和寒熟ほうれん草」という高原野菜を育てています。曽爾高原の冬季特有の寒暖差により、フルーツ並みに甘くなったほうれん草のことです。

「大和寒熟ほうれん草」の栽培では、寒暖差だけではなく、「雪が積もらない」ことも大きなポイント。積雪が多いとビニールハウスが倒壊する恐れがあり、葉物は育てられなくなってしまうためです。曽爾村のように積雪が多くなく、寒暖差が大きい環境は希少で、高糖度のほうれん草の栽培にはぴったりの環境だといえます。

そんな美味しいほうれん草農家でも、高齢化・後継者不足に悩んでいます。この状況をなんとかしようと30軒ほどの農家が集まって発足したのが「ほうれん草部会」です。部会に参加している農家で収穫したほうれん草を都心部へ共同出荷し、「大和寒熟ほうれん草」のブランド作りに取り組んでいます。

お話を伺ったのは、ほうれん草部会の田合さん。生まれた時から曽爾村に在住で、「ほかの地域には住めん。ええところ」と教えてくれました。田合さんから「生で食べてみてごらん 」とほうれん草をいただき、口にした瞬間に「甘い・・・」と全員で感動!

採れたてのほうれん草の甘みを味わって、曽爾村の希少な気候の恵みを実感することができました。

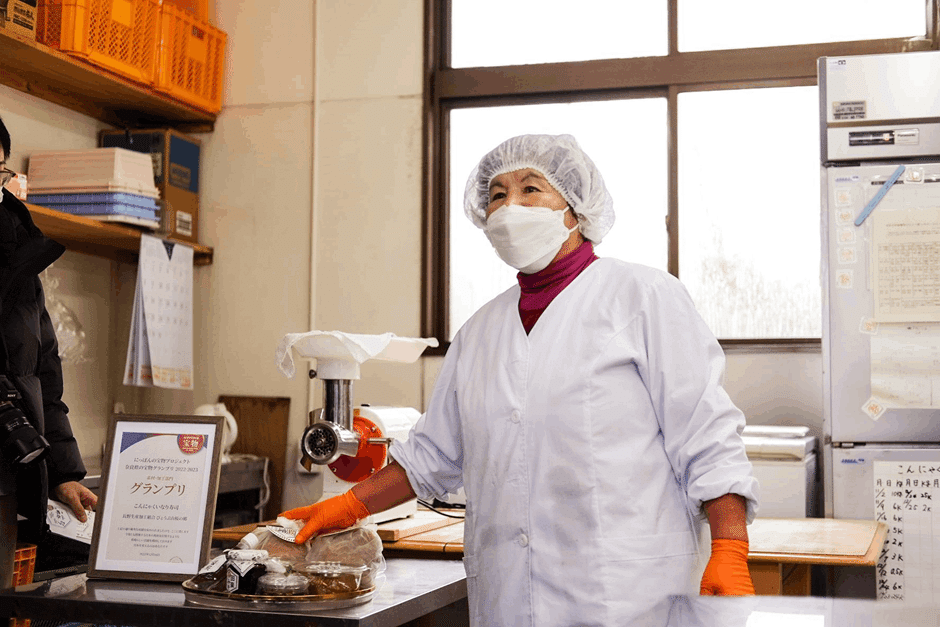

2.長野生産加工組合「びょうぶ 山桜の郷」田中さん、奥西さん

続いて向かったのは、長野生産加工組合「びょうぶ 山桜の郷」。

曽爾村長野地区では長年、曽爾村産こんにゃく芋の栽培・加工や、味噌づくりが行われてきました。「びょうぶ 山桜の郷」では、こんにゃくや味噌などの麹食品を商品化して販売しています。

訪問した日は、味噌をつくるための大豆を煮る準備をされていました。味噌づくりに欠かせない麹についてお話を伺うと、「麹はいきもの。一日でも休んだらあかん」と、組合員の奥西さん。

「びょうぶ 山桜の郷」の看板商品であるこんにゃくは、毎週水曜日につくられます。出来立て熱々のこんにゃくは絶品だそうです。「鮮度が高くおいしく食べられる間に、食べてほしい」という思いから、賞味期限は一般的なこんにゃくよりも短い2週間です。

そのこんにゃくを使用した「こんにゃく稲荷」は、にっぽんの宝物グランプリ2022-2023の奈良大会でグランプリを受賞した逸品です。奥西さんが、このあと登場するそにのわのkatteを運営する森さんと一緒に考え抜いた商品が大きな賞を獲得しました。

味噌づくりやこんにゃくづくりに真摯に向き合う姿に、訪問したメンバー一同、感銘を受けました。次は出来立てのこんにゃくを食べたい……!

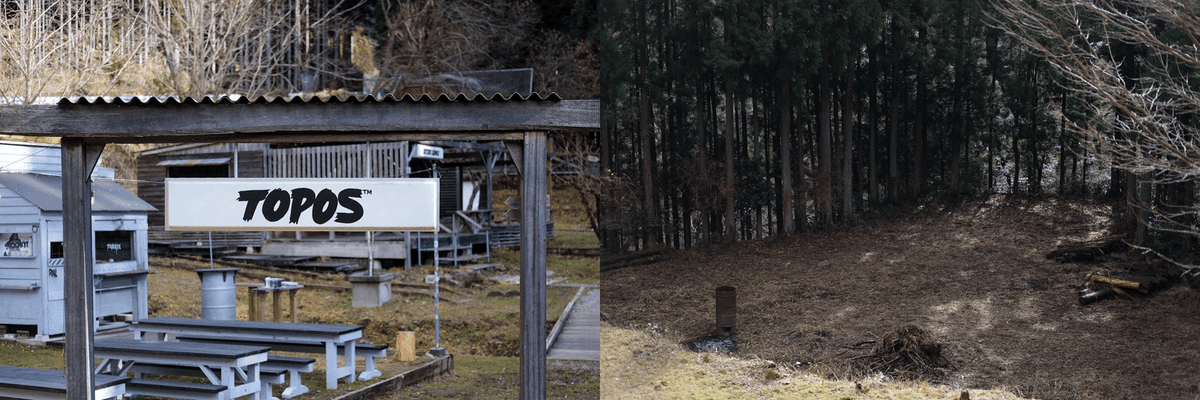

3.TOPOS 伊野さん

どんどん山の中に車を走らせていくと、突如現れるワクワク感満載のキャンプ場、TOPOS。広い敷地の中にはテントサイトやコテージの他に、ステージや映画が見られるスペース、さらにはカフェとカウンターバーがあります。

オーナーの伊野さんは、曽爾村から車で1時間ほど離れた奈良県香芝市で宅配ピザ屋を経営する傍ら、TOPOSの運営をしています。兼ねてからキャンプ場をつくりたいと考えていたという伊野さん。ピッタリの場所が見つかったのが曽爾村でした。以前からコテージがあったこの場所は、トイレなどの水回り設備も整っていたことで着手しやすかったそうです。こうして、ピザ屋とキャンプ場経営という異色の組み合わせは生まれました。

地元のキャンプ場利用者の方がピザ窯をつくってくれたり、仲間が一緒に山を切り拓いてくれたり。キャンプ場の中にカフェ、バー、映画スペースなどいろんなことが楽しめる場所があるのも、伊野さんの人を引き付ける人柄に理由があるのかもしれません。今度は、細いベルト状のラインの上でバランスを楽しむ遊び「スラックライン」を楽しめる場所もつくるそうです。

現在は冬季休業中。「暖かくなったら必ず来たい!」とメンバー同士で話しながらTOPOSを後にしました。

4.曽爾高原ファームガーデン立花さん

曽爾村には、「曽爾高原」というススキの絶景名所があり、秋には観光名所としてたくさんの人が訪れます。曽爾高原ファームガーデンは、曽爾高原に行く途中に位置するレストラン併設の複合施設です。

お店には曽爾村産の野菜をはじめ、たくさんの産品・加工品が並びます。隣の曽爾高原・麦の館では、平成の名水100選に選ばれた曽爾高原湧水群の水を使用した地ビール「曽爾高原ビール」が醸造されており、実際に商品を味わうこともできます。少し奥に進むと、中日本No.1の日帰り温泉の称号がある「お亀の湯」という温泉もあり……曽爾村の大地の恵みが一挙に受けられる場所です。

5.そにのわの台所katte

最後に、そにのわの台所katteへ。かつて村の農産物の加工所であった施設をリノベーションし、2020年に新たにリニューアルオープンした場所です。村の人が誰でも、商品を加工・製造できるシェアキッチンと、曽爾村の産品が購入できるショップが併設されています。この日も、規格外のトマトを使ったトマトソースの加工が行われていました。

毎週水曜にはマルシェが開催されたり、タイカレーの料理教室が開かれたり、食を起点に地域のコミュニティを育む場にもなっています。

以上、5カ所を巡った奈良奥大和の曽爾村フィールドツアー。雪がちらつく寒い日。冬の寒さの中にある村の人の温かさが、曽爾村の食の豊かさを育んできたことを実感する1日でした。

フィールドツアーの後に開催された地域内外の交流会については、後日記事を公開予定です。お楽しみに!