生産者と消費者の分断の解消が次の一手を生む 河北町食卓会議レポート

新幹線さくらんぼ東根駅から車で15分以内の距離に河北町という町があります。駅名に「さくらんぼ」の文字が入る通り、山形県西村山郡はさくらんぼの名所。中でも河北町は、日本全国町村の中でトップの生産量を誇ります。

観光としてだけでなく、短期のアルバイトを募集するほど、町民総動員でさくらんぼの出荷作業に取り掛かるのは毎年6月頃。しかし、今回の河北町のフィールドワークが開催されたのは、さくらんぼの出荷時期とは大きくズレた12月半ばです。

一般的に農閑期となる寒い季節にだからこそ見える、河北町の新たな挑戦がそこにありました。

食卓会議とは…地域へのフィールドツアーや交流会を通じて、地域間の学び合いを生み出すプログラムです。地域内だけではなく、地域外からの多様なプレイヤーの関わりが、地域内に新たな食と農のチャレンジを生み出す循環につながることを目指しています。

農家と飲食店をつないだ河北町商工会。さらなる発展を願い地域商社設立へ

フィールドワーク1日目の最初に訪れたのは、河北町産業振興センター。河北町の課題と、これまでの取り組みについてお話しくださったのは、河北町商工会 商工振興課課長の芦埜貴之さんです。

昭和30年頃、河北町の人口は2万7千人を超えていましたが、2023年10月時点で17,046人(6334世帯)まで減少し、地域内マーケットの縮小や高齢化、後継者不足など、町内企業の経営悪化が懸念されています。

そこで、商工会は河北町の郷土料理「冷たい肉そば」のブランド化や、日本ではめずらしいイタリア野菜の生産・販路開拓支援など、飲食店や農家と連携を図り、さまざまな施策を打ち立ててきました。

2021年には、河北町の魅力を全国に届けるべく東京の三軒茶屋にアンテナショップをオープン。2Fのレストランスペースでは、現地の人と連携しワークショップなどのイベントが開催されています。

特に、人気なのは河北町で採れるイタリア野菜。各地の生産者やイタリアンレストランのシェフ、料理教室の先生などから注目を集め、現在の河北町の関係人口は年間2万4000人まで達しています。

販路拡大や関係人口の増加の秘訣を語る上で欠かせないのが、河北町の地域商社『かほくらし社』の存在です。

「お客様のニーズがどこにあるのかを見極めた上で生産体制を構築することが重要だと思っています。しかし、お客様のニーズがあるからといって、商工会という立場の我々が町内企業の一社だけをPRするというのは、公平性の観点から非常に難しいんですね。

また、河北町の商品だけではアンテナショップの棚が埋まらなかったり、追加生産が追いつかなかったりと、新たな課題が見えてきました。

そこで、よりお客様のニーズに柔軟に対応できるよう地域商社『かほくらし社』を創業。アンテナショップの運営だけでなく、ECサイトの運営や加工品の製造や販売、今回のようなツーリズム事業など、さまざまな事業を展開しています」

河北町のこれまでの取り組みについて教えていただいたのち、お昼ご飯を食べに向かったのは河北町の郷土料理「冷たい肉そば」のお店『一寸亭』。

「冷たい肉そば」は、親鶏チャーシューとネギを乗せた冷たいつゆのお蕎麦です。もともとおつまみとして、チャーシューと温かいお蕎麦を食べる文化があった河北町。別のお皿に盛り付けるのではなく「一緒に食べたら良くない?」というアイデアから、チャーシューは蕎麦の上に盛られ、時間が経っても麺が伸びないようにするために、冷たいつゆが定着したのだとか。

「だいたいのお店には温かい蕎麦もあるんです。でも、河北町の人たちは、どれだけ寒くても冷たい蕎麦を食べます」と、『かほくらし社』の菊池航平さん。

「麺にコシがあっておいしい」「こってりしていてラーメンに近い」

これまで出会ったことのない味わいに、驚きの声が上がりました。

「冷たい肉そば」は、2014年に全国各地のご当地グルメが集まる「B-1グランプリ」8位入賞を果たし、わざわざ食べに来る観光客が現れるほどです。

農業の副産物を牛の餌に、牛糞は肥料へ。町内の農家間でめぐる循環

昼食を食べたのち訪れたのは、高級山形牛『千日和牛』の牛舎。一般的に牛肉は850〜880日程度で出荷されますが、『千日和牛』はその名のとおり1000日以上、長いときは1500日かけて育てられます。

手がけるのは『斉藤畜産』3代目の斉藤兄弟。兄の勇輔さんが案内してくれました。出荷までに1000日以上かけるというこだわりは、霜降りの厚さよりも食味を重視しているから。

「牛肉はキロ単位で値段が付くため、本来は牛が一番大きくなったタイミングで出荷するのが経営としては善なんです。しかし、僕たちはそれよりも半年くらい経過し、余計な脂が落ちた牛を出荷しています。その仕上がった状態が脂が重たくなく、もっともおいしいんです」

仕上がった状態かどうかは、お腹周りの分厚さと餌への食いつき、毛や角の艶で見極めるそうです。農協には卸さず、『千日和牛』というブランド名でレストランや成城石井など、独自の販路で販売しています。

彼らが食べる餌は、河北町の米農家からもらった「稲わら」と、とうもろこしや麦、米ぬかなどがあります。のちほど訪れる河北町の『まきの農園』から出たクズ豆(人間の食用に向かない大豆)を牛に与えることも計画しているそうです。

「もともと『まきの農園』では、僕らの牛の糞を堆肥として使っていただいていたんです。その堆肥で育ったお米を僕らが営む焼肉屋に使わせてもらっていて。『販売できない大豆が余って困っている』と言っていたので、もったいないから牛にあげてみようと」

それぞれの農家さんで出た端材や余剰物は、すぐに廃棄するのではなく、町の中で循環できないかを模索する。それが当たり前におこなわれているのは、町民同士の交流が盛んな河北町ならではかもしれません。

次に『まきの農園』の他に千日和牛の糞を堆肥として活用している 『クダモノラクエン』を訪れました。ここでは、ジュースに加工する際にでる果物のカスや籾殻、酒粕などを混ぜて堆肥をつくっています。

その様子を見せてくれたのは、株式会社クダモノラクエンの生稲洋平さん。堆肥は酸っぱい匂いはするものの、不思議と牛糞の匂いはほとんど残っていません。混ぜると煙がもくもくと立っていて、堆肥の山の奥の方に手を入れるとカイロのように温かいです。

『クダモノラクエン』では、生で販売できなかったリンゴが他の農家からも運ばれ、無添加のリンゴジュースに加工し販売しています。特に今年は、夏の猛暑によって乾燥やひび割れが目立ち、生果販売できなかったリンゴが多いそうです。

今回は、リンゴジュースづくりを体験させていただきました。搾汁機にリンゴを入れると、果汁とカスに分けられます。

その後、果汁を加熱し灰汁をとり、熱いまま瓶に入れます。生稲さんお手製のリンゴのイラストのシールを貼ったら完成です!

正真正銘の無添加リンゴジュースは、甘いけれどすっきりとした後味。加熱直後の温かいリンゴジュースは初めて飲みましたが、とてもおいしかったです。

さっきまで土の中にいたものを食べる贅沢

1日目の最後は、河北町公民館で現地の農家さんや商工会の皆さんと一緒に料理と食事を楽しみました。メニューは「千日和牛」やイタリア野菜を使ったすき焼きやサラダ、河北町のワインや日本酒も揃いました。

「ついさっきまで土の中にいたものを食べる贅沢を堪能してほしい」と、乾杯の音頭を切るのは、クダモノラクエンの生稲さん。

河北町が誇る食材たちと共に、お酒を交わしました。

2日目は、直売所でのお買い物を済ませたのち、木製樽仕込天然醸造 十五割米生みそ『五八みそ』を販売する『矢ノ目糀屋』のカフェ・レストラン『糀屋カフェたんとKitchen』へ。

『矢ノ目糀屋』を営むのは川端徹さん・由美さん夫婦。由美さんの親戚にあたる糀屋の跡継ぎがいないことを知り、いても立ってもいられず東京から河北町へ移住を決意。『矢ノ目糀屋』の屋号を引き継ぎました。

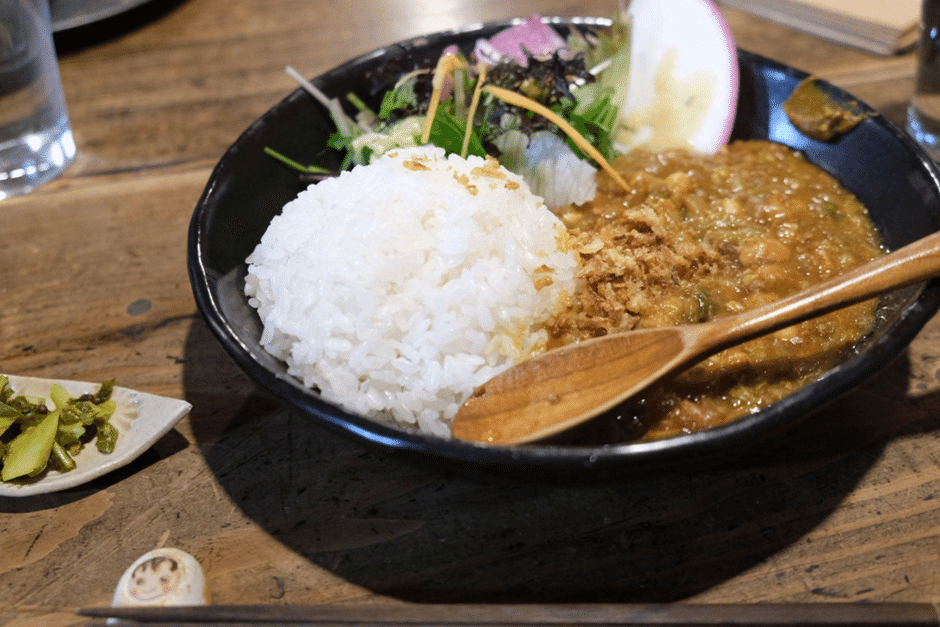

ランチにいただいたのはこちらのカレー。添えられた『五八みそ』を好みの加減で混ぜながら、いただきました。

食後に向かったのは、イタリア野菜の王様とも言われる高級冬野菜「トレヴィーゾ」を生産している『まきの農園』。「トレヴィーゾ」とは、白と赤紫の色合いが鮮やかなキク科の野菜です。

情報ゼロの状態から“河北町の顔”へ。イタリア野菜の歩み

河北町が「トレヴィーゾ」の栽培に取り組み始めたのは、約10年前。町内のイタリアンシェフの元を訪れた際、厨房の片隅で栽培している様子を商工会の人たちが見つけたのが始まりでした。

そのシェフ曰く、北イタリア料理には欠かせない「トレヴィーゾ」は日本でほとんど作られておらず、イタリアから輸入すると価格が高く鮮度も下がるため、自分で作るしかなかったのだそう。そこで商工会がイタリア野菜を作ってくれる農家を探したところ、複数の農家が賛同し、『かほくイタリア野菜研究会』という企業組合が発足。『まきの農園』の牧野聡さんもその一人です。

「トレヴィーゾ」は、まず8月頃に播種し土の中で育てます。霜に2回当てたら掘り起こし、今度はハウスの中に移動し水耕栽培。12月〜1月の冬の季節に出荷されます。白と赤紫の色合いから、レストランからのクリスマスの料理への需要が高いため、主に12月の半ばから後半が主な売り時です。

「私はイタリアにも行ったことがなかったものですから、最初はイタリア語のYoutubeで見よう見まねでつくりはじめたんです。『トレヴィーゾ」をきっかけに、さまざまな料理人の方がイタリアで見てきたことを教えてくれて、10年経ってかなり栽培技術が向上しました。

イタリアと山形の気候は同じなんですけど、向こうは雪がほとんど降らなかったりと、イタリアの真似をすればうまくいくわけでもないんですね。昨今は温暖化により冬が暖かいため、クリスマスまでに理想の状態に持ってこれないところもあって。10年近く経っても、未だ手探り中です」

もう一つ訪れたのは、『東海林農園』。ここでは、同じくイタリア野菜の仲間である「カーボロネロ」や西洋ネギ「リーキ」を栽培しています。他にも、「フィノッキオ」や「ビーツ」など河北町では、年間約50品目のイタリア野菜が生産されています。

河北町はもともと柑橘以外なら多様な農作物を生産することができます。しかし、だからこそ河北町を代表するような食材がなかったため、日本ではめずらしいイタリア野菜を“河北町の顔”にする戦略を取りました。

実際、「トレヴィーゾ」は伊勢丹新宿店のデパ地下に置かれ、一流のイタリアンシェフたちからの注目を集めています。イタリア野菜は、河北町の果物や酒、お肉など他の高品質な食材も町外の人に知ってもらえるきっかけとなっているのです。

また、一般的に農閑期となる冬は、除雪作業やコンビニ等でアルバイトする農家も多かったのだそう。寒い季節でも育てられるイタリア野菜は、農家の収益アップを目指す上でも重要な役割を果たしています。

地域外からの参加者と、河北町で活躍する方々のトークセッション

2日目の最後は、フィールドツアー訪問メンバーと河北で活動している方々のチャレンジを互いにシェアし、交流する『食卓会議』です。1日目にも訪れた「河北町商工会」で開かれました。

お題は「河北町のフィールドワークで学んだこと」と、「その学びをお仕事や日々の活動でどう活かせるか、河北町と連携するならどんな取り組みをしたいか」の2点。

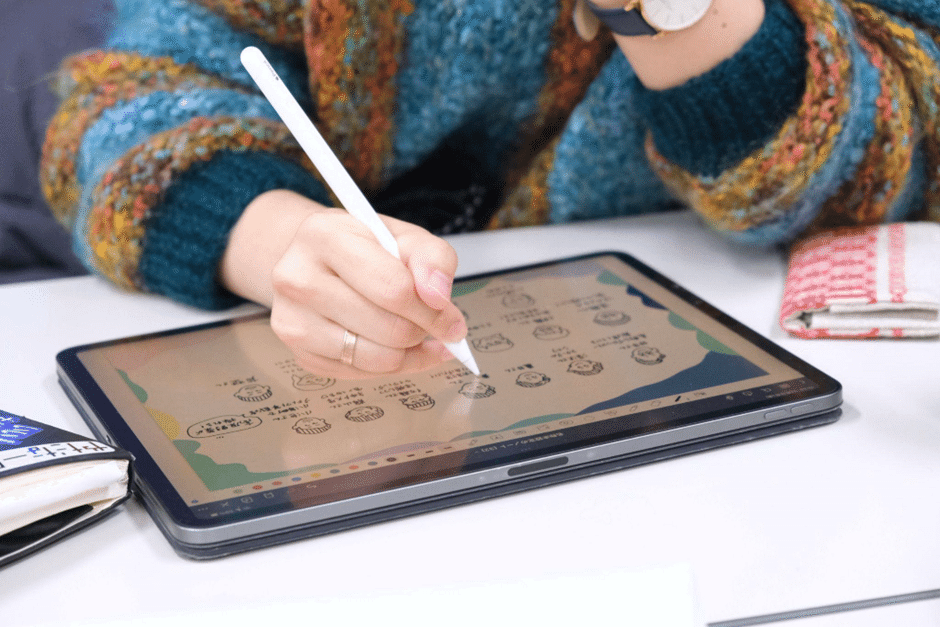

『食卓会議』の様子は、ツアー参加者の一人でもあるSocial Graphic Designer 久々江 美都さんがグラフィックレコードにまとめてくださいました。

地域外のメンバー・トーク

株式会社STABLES 兼政 公一さん/東京

株式会社STABLESは、新宿と南青山、横浜で『800° DEGREES』というイタリアンレストランを展開する会社です。これまでも宮崎や新潟、沖縄など、地域の食材を使ったメニュー展開など、さまざまなコラボレーションを実施してきました。

「河北町の農家さんに直接話を聞く機会をいただいて、いかに皆さんが試行錯誤を重ねて来たのかを実感しました。これまでの地域食材とのコラボは、正直にいうと現地に訪れることなく実施していたので、直接話を聞くことの重要性をすごく感じています。

農家さんや商工会の皆さんの努力やこだわってきた点など、今後はストーリーも含めてお客さんに届けられるよう、メニューの開発だけでなくPR方法なども検討していきたいです」

八竜ファーム 小池竜介さん/長野県小海町

次は、長野県小海町から来たキャベツ農家の小池竜介さん。どの地域でも農家の共通課題として、温暖化があげられます。今のままのやり方はいずれできなくなるかもしれない中で、何か次の一手を探るためにフィールドツアーに参加されました。

「イタリア野菜の生産がシェフの一言から始まったという背景からも、河北町の横連携の強さを感じました。小海町は、現在、農家と飲食店、そして商工会との連携は一切なされていない状況です。

農家は生産することはできるけれど、それをよりおいしく食べる方法はシェフの皆さんのほうが詳しいはずです。河北町モデルを参考に、小海町でもうまく横連携することで、次の一手を模索したいです」

また、河北町と小海町が連携することでできることとして、「山形と長野の気温差を利用してイタリア野菜を生産する」という話が出ました。

それに対し、河北町商工会の芦埜さんは、「産地リレーができると大変ありがたい」と返答します。

「飲食店は、供給の安定性をどうしても重視します。しかし、その年の気候によっては品質にばらつきが出るため、河北町だけでは安定供給できないんですね。河北町と小海の気温差を活かして、産地リレーのような形でイタリア野菜の安定供給が叶うというのは、非常にありがたいです」

他にも個人での参加者からは、「河北町は山形の中でも四季がはっきりとしているため、各季節ごとにツアーを開催して欲しい」という声が。農業だけでなく、紅花やスリッパなど工芸品も充実しているため、訪れる季節によってさまざまな魅力を見せてくれるでしょう。

河北町の事例や食卓会議を機に、いかに分野や地域を横断した“つながり”が課題の解決や新たな可能性を生み出すのかを実感した2日間。

帰りの新幹線の出発時間ギリギリになるほど、熱量の高い意見交換と交流が行われました。今回のツアーでの学びが、河北町だけでなく、東京、長野と、さまざまな場で芽を咲かせることを願っています。