特別支援学校からの発信「やさしい日本語の視点から」

以前読んだ『実践みんなの特別支援教育』にて、やさしい日本語が紹介されていました。元々は在留外国人の方々に向けたものですが、知的な障がいや幼い子どもたち、海外にルーツをもつ子どもたちも含め、様々な特性のある人たちにも伝わるやさしい日本語の表記は、支援教育に通ずるものがあります。

今回はそんな「やさしい日本語」について紹介していきます。

やさしい日本語とは

「やさしい日本語」とは、普通の日本語よりも簡単で、外国の方にもわかりやすい日本語のことです。

1995年1月の阪神・淡路大震災では、日本人だけでなく日本にいた多くの外国人も被害を受けました。その中には、日本語も英語も十分に理解できず必要な情報を受け取ることができない人もいました。

そこで、そうした人達が災害発生時に適切な行動をとれるように考え出されたのが「やさしい日本語」の始まりです。そして、「やさしい日本語」は、災害時のみならず平時における外国人への情報提供手段としても研究され、行政情報や生活情報、毎日のニュース発信など、全国的に様々な分野で取組が広がっています。

阪神大震災など災害時から、日常的な情報発信へと「やさしい日本語」のニーズは広がっています。さらに、「やさしい日本語」は、外国の方だけでなく、子どもや高齢者、あるいは障がいのある人も含め、誰にとってもわかりやすいものなのです。

どうすれば「やさしい日本語」になるの?

文化庁「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」を参考にやさしい日本語への変換を3ステップで紹介していきます(画像は記載がない場合はこちらのテキストから引用しています)。

(画像は文化庁より)

1.日本人(日本語母語話者)にわかりやすい文章にする

わかりやすい文章にするためには、簡潔な文章にしていくのがポイントです。

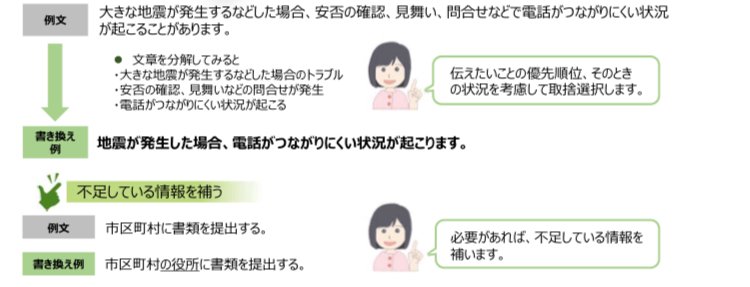

⚫︎情報を整理する

伝えるべきことは何かを考えて、読み手にとって必要な情報に絞ります。不足している情報や、必要によってはタイトルなどを補います。

またイラストや図、写真、ピクトグラム、記号などを使ってわかりやすくします。

⚫︎文をわかりやすくする

文が長くなると主語述語のつながりや、何を言いたいのかがわかりにくくなります。文をわかりやすくするためには、一文に伝えたいことは1つだけを意識しましょう。

伝えたいことが3つ以上の場合は箇条書きにするとわかりやすくなります。

また回りくどい表現や不必要な繰り返しは避け、シンプルに伝えます。

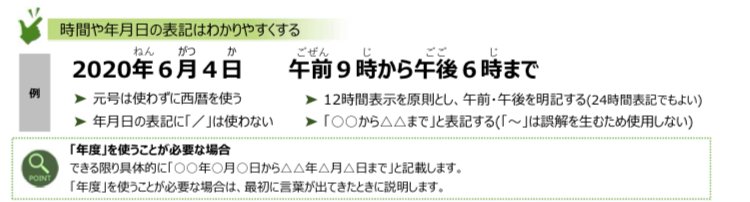

⚫︎外来語に気を付ける

実は日本で使われている外来語は言語と発音や意味が異なることが多いのです。そのため、適切な日本語に言い換えます。外来語を使うのは「バス」「テレビ」など外来語以外に適切な日本がない場合だけにしましょう。

言い換えを考える場合は、独立行政法人国立国語研究所の『「外来語」言い換え提案』や、『外来語言い換え手引き』が参考になります。

2.外国の方にもわかりやすくする

日本語が母語でない外国の方に配慮して、わかりやすくします。

⚫︎文をわかりやすくする

「〜ないわけではない」「〜以外は必要ない」のような二重否定の表現はわかりにくいです。自分が支援学校で子どもたちに伝えるときに意識しているように、肯定的な表現が伝わりやすいです。

また行動の主体(視点)がわかりにくくなるので、使役「〜させる」や受身「〜される」などの表現は避けましょう。学生時代に英語を習っていたときのことを思い出しますね。

⚫︎言葉に気をつける

漢語や略語、専門用語など難しい言葉や抽象的な表現を避け、なるべく簡単なでわかりやすい言葉を使います。

「9時頃」などの曖昧な表現や、「結構です」のような複数の意味をもつ表現は避けましょう。

尊敬語や謙譲語、体言止めは避け、文末は「です」「ます」で統一しましょう。

重要な言葉や災害用語、日常でよく使う言葉、言い換えが難しい言葉は、そのまま使い、語尾に〈=・・・〉で説明を加えます。例えば、余震〈=後から来る地震〉といったかたちです。

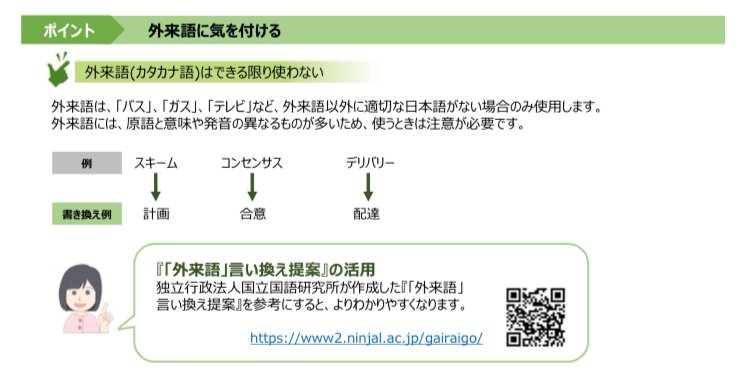

⚫︎表記に気をつける

漢字の量が多すぎないように注意し、ふりがなをつけます。ふりがなの大きさや行間など、見やすさにも配慮しましょう。

時間や年月日の表記にも注意しましょう。元号ではなく西暦で、12時間表示で午前午後を明記し、「〜」ではなく「⚪︎⚪︎から△△まで」と表現するとわかりやすくなります。

⚫︎その他

ユニバーサルデザインを意識したUDフォントを使うと視認性が高くなります。

(画像は賢者の即販より)

(画像は科学技術振興機構より)

視認性、見やすさや配色については、過去の記事やユニバーサルデザイン印刷が参考になるかもしれません。

単語や意味の区切れに合わせて、分かち書き(スペースを開ける)や、単語と助詞が区切れないように改行すると意味の繋がりがよくわかり、読みやすくなります。

(画像はためカモより)

3.わかりやすさの確認

書き換えができたら、日本語教師や外国の方に一度見てもらい、わかりやすいかどうか、伝わるかどうかチェックしてもらいましょう。

(画像は時短だより)

あとで紹介する便利なツールにわかりやすさの確認に活用できるものがあります。

とは言え、「やさしい日本語」への変換するにはちょっと…という方もいらっしゃるかと思います。

文化庁「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」には、変換例や演習問題もついています。ぜひ一度読んでみてください。

また「別冊 やさしい日本語書き換え例」や、「別冊 やさしい日本語の研修のための手引」、法務省の動画なども参考になります。

便利なツールの紹介

作成した文書がわかりやすいかどうかをチェックしてくれる便利なツールもあります。

「やんしす」

入力した文章を、どこがやさしくないかを指摘してくれるフリーのソフトウェアです。Windows版とMac版が提供されています。

(画像は自由とテクノロジーを愛す者のサイトより)

「やさにちチェッカー」

「やさしい⽇本語」の⾃動診断ツールです。⼊⼒した⽂章がどれだけ「やさしい⽇本語」で書かれているかを測定することができます。

(画像は東京都生活文化スポーツ局より)

「リーディングチュウ太」

日本語学習を支援するシステムで、入力した文章の語彙が、日本語能力試験でどのレベルになるかを判定する機能があります。

(画像は東京都生活文化スポーツ局より)

「伝えるウェブ」

入力した文章を「やさしい日本語」に言い換える「翻訳機能」と、ホームページを「やさしい日本語」表記 に変換する「ページ変換機能」を試すことができます。

(画像はPR TIMESより)

(画像は東京都生活文化スポーツ局より)

また災害時や警察、救急などに活用できるコミュニケーション支援ボードもあります。

(画像は明治安田こころの健康財団より)

東京オリンピックで認知度が高まったピクトグラムも情報を伝えるのに役立つツールです。

(画像は自治体国際化協会より)

文章だけでなく、このような絵やイラスト、写真、記号なども併用すると伝える、わかる、やりとりするがスムーズになりますね。

保護者の方へ

ことことは、日本で暮らす海外ルーツの子育て家庭を情報からサポートするサイトです。

月ごとの学校行事や持ち物の説明を読んだり、わからないことを調べたり、困ったことを相談したり、地域の相談窓口を探したりすることができます。

(画像はことことより)

まとめ

やさしい日本語について紹介しました。

記事を書きながら、先日書いた知的障がいの方への選挙支援のことを思い出していました。選挙公報や新聞記事の内容がもっとわかりやすければいいのになぁと書かせてもらったからです(もちろんわかりやすいことが、極端な表現や、問題や論点を単純化することに繋がる危険性はあるかと思いますが)。

今回やさしい日本語について調べていくなかで、高校の授業で新聞記事をやさしい日本語に書き換えるという新聞記事がありました。

僕自身は支援学校の授業の中で、子どもたちの実態に合わせてやさしい日本語を意識しながらプリントやスライドなどの教材を作っています。もちろん、あえて難しい言葉を使用することもありますが。

いつどこでどんな場面でもという訳ではありませんが、ユニバーサルデザインの視点のように、多くの人が「やさしい日本語」の視点を持てれば、社会の有り様が代わり、今困っている人たちが困らなくてすむようになるのかなぁなんて思います。

在留外国人の方々だけでなく、知的な障がいや高齢者、幼い子どもたち、海外にルーツをもつ子どもたちなど、様々な特性のある人たちにも伝わるやさしい日本語。その視点が広がるきっかけの一つになれば幸いです。

最後にやさしい日本語の資料があるサイトを掲載していますのでよければ覗いてみてください。

やさしい日本語の資料があるサイト

文化庁「在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインほか」

東京都多文化共生ポータルサイト「やさしい日本語とは」

横浜市国際交流協会「やさしい日本語」

しまね国際センター「やさしい日本語」

愛知県「「やさしい日本語」の手引き」

静岡県「やさしい日本語」

豊橋市「やさしい日本語」

参考にしたサイト

3.全国手をつなぐ育成会連合会「わかりやすい情報提供に関するガイドライン」

4.東京都生活文化スポーツ局「やさしい日本語 役立つツールの紹介」

表紙の画像はコリアンタウンのある生野区から引用したやさしい日本語の言い換え表です。