未来の歩行をサポートするもの

視覚障がい者の歩行といえば白杖か盲導犬、手引きによる誘導(ガイドヘルパーや同行援護)ですが、ICTやAIなど技術の進歩は日進月歩、新しい機器やシステムの開発が進んでいます。

将来の視覚障がい者がどんなふうに歩行しているのかわかりませんが、今回はそんな未来に歩行をサポートしてくれる開発中も含めたものたちを紹介していきます。

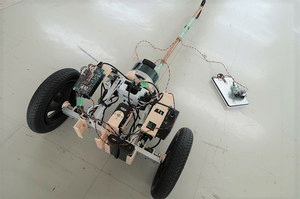

1 車輪付き杖装置(歩行支援装置「GuiDe Cane(ガイドケーン)」)

大阪市立大学工学研究科 今津 篤志講師らの研究グループが2019年1月16日(水)、17日(木)の両日、アジア太平洋トレードセンター(ATC)にて実証実験を行いました。

車輪付き杖装置は、車輪の付いた杖型の視覚障がい者向けの歩行者案内システムで、杖の先端に車輪、センサ、コンピューターが付いていて、先端の車輪を接地させたまま杖を介して装装置を押して歩行することで、あらかじめコンピューターに設定された車輪が操舵を行い、歩行者を案内します。

盲導犬の代わりになる杖型ロボというイメージです。

実験後に行った聞き取りでは、「早く日常で使えるようにしてもらいたい」といった要望や、「もう一回り小さくして欲しい」、「音声案内も同時に行ってほしい」、「階段で持ち上げて運ぶには重すぎるのでエスカレーターでも使えるようにしてもらいたい」などの意見があったそうです。

(画像は大阪市立大学より)

最近は徐々に形状も変わってきているようです。

(画像はミルクフ 見る工夫を見つける身につけるより)

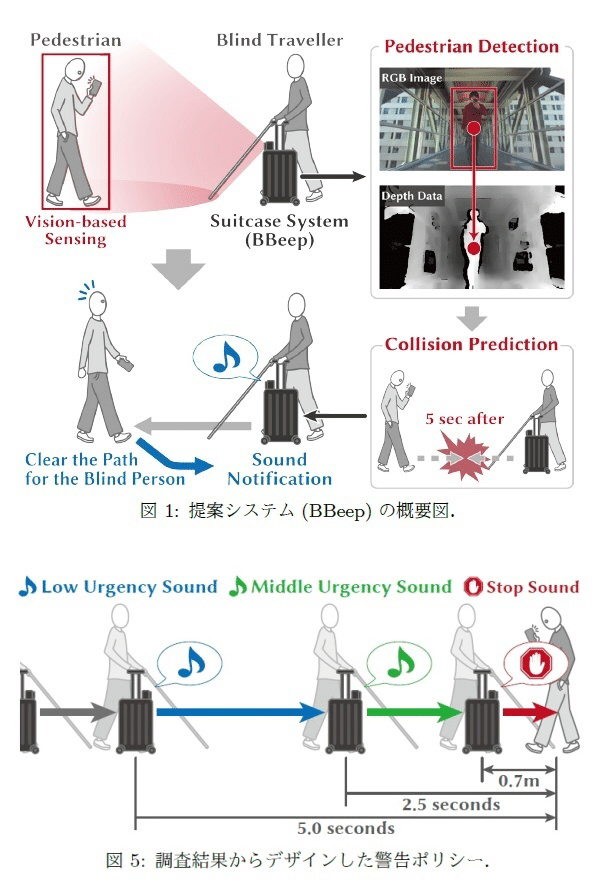

2 スマートスーツケース「BBeep」と、Bluetoothビーコンで道案内するスマートフォン用アプリ「NavCog」

カーネギーメロン大学(CMU)と早稲田大学、東京大学、IBMの研究チームが開発・検証中のものです。IBMには浅川智恵子さんも参加されているそうです。

BBeepは、カメラで撮影した映像から進行方向に立っている人を発見し、ブザーで存在を知らせるキャスター付きスーツケース(トロリーバッグ)です。このブザーは、BBeepを押している視覚障がい者に歩行者がいることを教えるだけでなく、歩行者にも目の見えない人が近づいていることを通知して道を譲ってもらえることも想定しています。

(画像はCNET Japanより)

ピッツバーグ国際空港で検討され、視覚障がい者が1人で混雑した場所を歩いて移動する際の助けになると確認できたそうです。空港や駅といった混雑する場所での活用が検討されています。

フォルムも変わってきており、2020年11月時点で、国内の空港やショッピングセンターなどで実証実験を行い、数年後の実用化を目指しているそうです。次世代移動支援技術開発コンソーシアムとしてホームページもできています。

(画像はNHK NEWS WEBより)

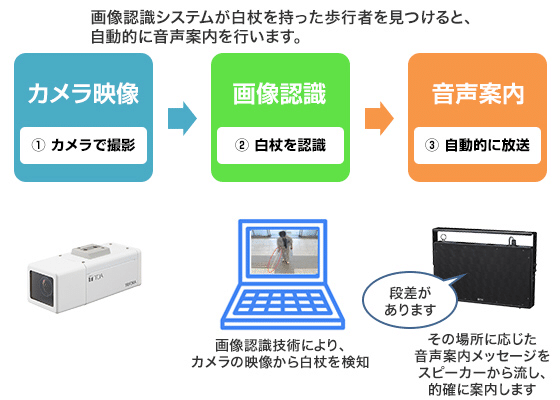

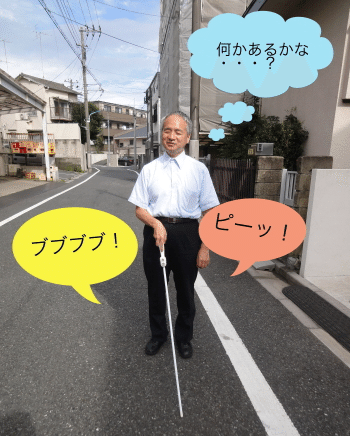

3 白杖使用者向け音声誘導システム

TOA株式会社が開発したカメラで撮影した画像から白杖を認識し、自動的に音声案内放送を流す装置です。例えば、段差の前で「前方に下りの段差があります」のようにアナウンスし、場所ごとに応じた案内を行うことで、白杖を使用している視覚障害者の方を支援します。また、専用の白杖ではなく、普段使用している白杖を認識することができます。

カメラを使った白杖の認識精度や、利用者に対する音声案内の伝え方までを考慮し、2018年2月から神戸アイセンター2階ロービジョンケアフロア「Vision Park(ビジョンパーク)」にて検証実験を行なっていました。

(画像はTOA株式会社より)

4 VIBLO by &HAND(ヴィブロ・バイ・アンドハンド)

点字ブロックに発信機(LINE Beacon)を内蔵したVIBLO BLOCK (ヴィブロ・ブロック)と、スマートフォンのLINEアプリ、スマートスピーカーClova、ワイヤレスオープンイヤーステレオヘッドセットXperia Ear Duoを使用し、視覚障がい者の移動を声でサポートするサービスです。一般社団法人PLAYERSと株式会社WHITEがプロトタイプを開発中です。

ルート上のVIBLO BLOCKに近づくとスポット情報がLINEに届くそうです。また家族や支援者がスマートスピーカーで現在地を確認でき、ルートを外れてしまったときやトラブルが起きたときは、LINEのビデオ通話昨日と連携し、目の代わりになってサポートできます。

詳細はこちらのサービスページで確認してください。

(画像はPRTIMESより)

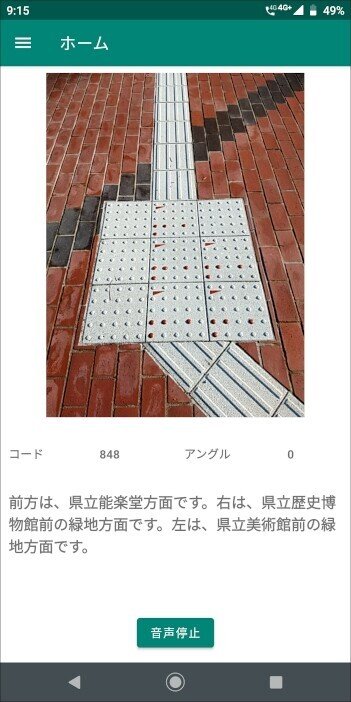

5 視覚障がい者向け歩行サポートシステム(コード化点字ブロック)

点字ブロックに黒い丸や三角のシールを貼り、それをカメラでAIが読み取り、骨伝導ヘッドフォンからの音声でその場に適した道案内をするという研究に石川県金沢市と金沢工業大学が取り組んでいます。

点字ブロック(警告ブロック)の突起に黒い丸シールが付いていて、その組み合わせ(3000万パターンもあるそうです)に合わせた音声を流すそうです。また三角のシールで方向を読み取ります。

金沢で行われた実証実験では、JR金沢駅での方から来た場合は「左手に北陸鉄道の改札口があります」、逆に北陸鉄道側から来た場合は「右手側がJRです」などと方向から判断して案内してくれるそうです。 詳細はこちらの記事で確認してください。

また「Walk&Mobile -コード化点字ブロック認識アプリ」も iOSとAndroidでダウンロードでき、さらる実証実験が進むそうです。詳細はこちらの記事で確認してください。

(画像はFNNPRIMEより)

(画像は金沢工業工業大学より)

6 shikAI(シカイ)

shikAI(シカイ)は、東京メトロが開発中の視覚障がい者向け駅構内ナビゲーションシステムです。駅構内の点字ブロックにQRコードを設置し、スマートフォンのカメラで読み取ることで、現在地から目的地までの正確な移動ルートを導き出し、音声で目的地まで案内します。

(画像はshikAIより)

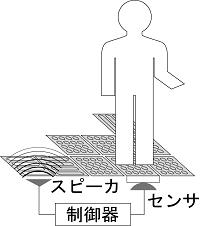

7 ブロックボイス

日本道路株式会社が開発した、感圧センサの付いた点字ブロック(警告ブロック)の上に人が乗ると、ブロック近傍のスピーカーから案内音声が流れる仕組みです。

スマートフォンなどの機器は必要なく、シンプルなシステムなのでメンテナンスの負担も大きくありません。

(画像は音声案内システムの案内所より)

8 オーデコ(AuxDeco) 販売中

東京大学とアイプラスプラスが共同開発した視覚障害者のための歩行補助具です。額の触覚を使って目の前の情景を感じ取ります。

まず額に装置を取り付けます。内蔵された小型カメラが前方を撮影し、撮影された画像が本体に送られます。

本体ではまず、送られてきた映像の輪郭線を抽出します。そして、抽出した輪郭線を電気刺激に変換します。

電気刺激に変換された輪郭線は、使用者の額部分に装着された512個の電極から出力し、使用者は、出力される輪郭線刺激を額の触覚で感じとります。

そうして額で感じとった刺激の位置・動き・形から、前方の空間をイメージします。白杖を使って歩きながら、白杖の届かない範囲の情報を額から得られると、より安心して、そして楽しく歩行できるようになります。

(画像はアイプラスプラスより)

現在、アイプラスプラスのホームページでレンタルや体験会の案内、訓練動画の公開がされています。

9 スマートソナー

ほりき工房が開発した、超音波を使用した視覚障害者用環境認識装置です。発信機を眼鏡などにつけて使用します。

超音波を発信し反射音を可聴音として聞くことで前方にある物の様子を知らせます。近くの物は低い周波数の音として遠方の物は高い周波数の音となります。複数の物がある時は高低の周波数の混じりあった音となります。

体験の様子はYouTubeで公開されています。

(画像はほりき工房より)

10 パームソナー 販売中

類似の商品に超音波で距離に合わせて本体が振動するパームソナーがあります。手に持ちながら白杖と併用します。こちらは現在ジオム社などで販売中です。お試しレンタルなどもあるようです。

(画像はジオム社より)

オーデコはおでこの電気刺激の触覚で、スマートソナーは音で、パームソナーは振動でそれぞれ前方の障害物を認識します。

11 みちびきを利用した歩行補助システム

ニュージャパンナレッジが開発した視覚障害者の自立歩行を補助できる非公開地図端末機器システムです。

「全地球航法衛星システム」と「準天頂衛星システムみちびき」とを組み込んだ高精度位置情報検出機器を用いて、独自の地図データベースに歩行経路の目印情報をクラウドに登録し、使用者専用の地図データベースを作成します。

スマホやスマートウォッチ、骨伝導スピーカーなどいろいろな機器と併用します。

(画像はニュージャパンナレッジより)

12 PULLDOG(視覚障がい者導きシステム)

国立東京工業高等専門学校 が開発中の、GPSによる音声案内と点字ブロックに埋め込んだRFIDタグから歩行者の位置を特定し、ルートを力覚を伝えるデバイス(引っ張られる感覚でルートから外れたときに誘導する)で歩行ルートを修正・案内するシステムだそうです。八王子市を中心に実証実験に取り組まれているそうです。

詳細はこちらの資料や国立高専研究情報ポータルなどで確認してください。

(画像はPULLDOGより)

13 歩行レコーダー

日本障害者ソフトが開発中のiPhoneのアプリで、スマホを首などからぶら下げて、移動中録画します。iPhoneのVoiceOverに対応しており音声で動作確認ができるようになっています。

視覚障がいの方が歩行中に自転車と接触し、白杖が折れたり曲がったりしても、相手が逃げてしまい泣き寝入りという話はあります。そのようなケースに備えて開発されたそうです。開発の経緯などはこちらの記事で確認ください。

14 信号アプリ「信GO!」

警視庁が導入を検討したアプリで、地図と連動して交差点に近づくと交差点名と進行方向の信号が赤か青かを教えてくれます。

アプリは通信装置がある信号機とも連動して青信号の時間を延長することもでき、視覚障がい者だけでなく、横断に時間のかかる高齢者なども利用が検討されています。詳細はこちらの記事で確認ください。

音響信号機は夜間や早朝には鳴らないことも多く、実際に事故も起きています。導入が進んで欲しいものです。

2019年の冬から静岡、宮城、千葉で実施されるそうです。

交差点に近づくと、自動的に専用アプリが作動し、信号機に設置した無線通信「ブルートゥース」を通じて、スマホに「○○方向の信号が赤です」「△△方向の信号が青になりました」などと歩行者用信号機の情報が音声や振動、画面で通知される仕組み。障害者用の青信号延長機能がある信号機については、スマホの操作によって延長申請を行うこともできる。

とのことです。2020年4月からAppStoreで配信されています。ダウンロードはこちらから。

(画像は静岡新聞SBSより)

15 シグナルエイド3 販売中

自分の意志で操作する事により音響・音声案内を受けられる携帯電話ほどの大きさの小型送受信機です。常に反応する音響・音声案内と違い、必要なときに必要な音響・音声案内を受けられます。日本点字図書館わくわく用具ショップなどで販売されていて、日常生活用具の給付対象になっています。

事前情報提供エリアを受信する機能を備えていて、エリアを受信したとき、「ピッピッピッ」と本機からお知らせします。音響・音声案内が必要なとき本体の上にある押しボタンスイッチを押すだけで、音声案内を受けられます。

歩行時間延長信号機では、歩行者用の青色点灯時間を通常より長くしたり、信号機の操作ボタンを直接押すことなく、遠隔で操作ができます。電波が届く距離は、環境により変動しますが、最大15〜20メートルの範囲で届きます。その他、音声標識ガイドシステムや個人向け音響案内装置(メロガイドホーム)などにも使用できます。

(画像は日本点字図書館わくわく用具ショップより)

16 電子白杖 スマートケーンSC1 販売中

スマートケーンは、杖部分の取り換えが可能な振動式電子白杖です。スマートケーン装置は、超音波を使って道にある、膝より高い位置の物体を検出し、 異なる振動パターンの形で距離情報を知らせ、ユーザーがそれらの物体について安全な距離から判断できるようにします。また素早く移動する物体やバッテリーについては音で知らせます。詳細についてはこちらのハンドブックで確認してください。

(画像はアメディアより)

17 スマート白杖WeWalk 販売中

トルコの自らも視覚障害を持つエンジニアのKursat Ceylanさんが開発したスマート白杖「WeWalk」は、超音波センサーでの160cm以上の高さを持つ障害物の感知に加えてBluetooth4.2でスマホと連動させることが可能です。

また専用アプリを用いてスマホとペアリングさせ、Google MapからGPS情報を取得したり目的地への案内操作を行う事もできます。入力はタッチパッドと音声入力を選択できるそうです。現時点では英語とトルコ語のみ対応みたいです。

(画像はBUZZAPより)

18 Googleマップ

2019年11月に、米Googleは、同社が手掛けるGoogleマップにおいて、視覚障害のあるユーザー向けの機能として、音声読み上げ機能を提供すると発表しました。

本機能は、徒歩での移動中に役立つ音声ガイダンス。例えば「六本木通りを西に進みます、次に曲がるまで約80メートルです」「ルート上で前方に桜田通りがあります、大きな道路です通行する際は注意してください」「現在、正しいルート上にいます」というように、ルート案内から、視覚障害のあるユーザーにとって気をつける注意などがアナウンスされる。

(画像はMDNニュースより)

詳細はこちらの記事を参照してください。

視覚障がいだけでなく、読字障がいの方や観光などにも便利そうですね。

19 「あしらせ」みちびきを活用した視覚障がい者向け歩行支援センスウェア

視覚障がい者の持つ制約を考慮した耳や手を邪魔しないよう、インソール型のウェアラブルデバイスで「靴内部」への振動で伝えるのが「あしらせ」です。「あし」から「しらせ」るのです笑。

(画像はみちびき(準天頂衛星システム)より)

SensinGood Lab.で開発中で、みちびきを含めたGNSSの位置情報と、私たちの保有技術である自動運転自己位置推定技術の応用により、高精度に位置を把握し、危険な場所(車道など)を避けつつ目的地まで誘導してくれるそうです。

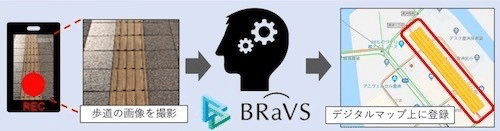

20 BRaVS Libraryを活用したデジタルマップ

日本ユニシスと筑波技術大学が共同研究している、スマートフォンのアプリで撮影した点字ブロックを、空間認識プラットフォーム「BRaVS Library」を活用してデジタルマップ上に自動登録するシステムです。

生活者が動画を撮影することで成長する「ユーザー育成型デジタルインフラマップ」実現に向けた取り組みの第一弾として行われたものです。

(画像はマイナビニュースより)

21 dynaglass(ダイナグラス)

dynaglass(ダイナグラス)は、首からかけた小型カメラに映った画像を、クラウドにつなげてAI処理し、音声に変換します。主には情景認識、人物認識、文字認識の3つの機能です。また視覚障がい者の声から、カメラが信号機を探知して信号の色や距離も教えてくれる機能を持たせているそうです。

(画像はJCAST会社ウォッチより)

22 NaviLens(ナビレンズ)

スペインのバルセロナで運用が始まっているそうです。日本語対応もしているそうです。

NaviLensは、QRコードのように手軽で、ビーコンのようにスマートフォンを持ってコードに近づくだけで情報を取得できます。タグを印刷したシールを貼るだけ。デバイスの設置も不要です。また、ユーザーが利用するアプリは無料で、日本語対応もしています。(わたし達の未来をつくる「アイデアソン・ハッカソン」東京

~世の中を変える商品開発【視覚障害を持つ方編】~より)

券売機や改札機、エレベーターの位置の誘導は、「右へ1メートル。前へ3メートル。●●方面ホーム行きエレベーターです。」というような日本語の案内で、エレベーターを降りたホームの案内は「●●方面行きホーム。あと2分で電車がきます。」と丁寧に教えてくれたそうです。すごい!

神戸アイセンターで実証実験がされているそうです。詳細はこちらから。

(画像はわたし達の未来をつくる「アイデアソン・ハッカソン」東京~世の中を変える商品開発【視覚障害を持つ方編】~より)

23 視覚障がい者歩行支援システム(VAシステム:Visually-Impaired Assistance System)

京セラが開発中のもので、目の不自由な人が駅のホームから転落したり、列車と接触したりするのを防ぐための試作品です。

スマート白杖bouncy(バウンシー)の先に取り付けた装置が、点字ブロックや電車車両などに貼り付け・埋め込まれた電子タグ(RFID)を認識して、音や振動で伝えてくれるものだそうで、詳細はこちらの記事で確認ください。

期間限定ですが、横浜にあるみなとみらいリサーチセンター1階の「クリエイティブファブ」にて体験も実施しているそうです。

(画像はNHK NEWS WEBより)

24 視覚障がい者支援アプリ「Microsoft Soundscape」とサングラス型ヘッドフォン「Bose Frames」

Microsoftが提供している視覚障がい者支援iOSアプリ「Microsoft Soundscape」を、BoseのBluetoothヘッドセットとして機能するサングラス「Bose Frames」に対応させたそうです。

Soundscapeは、目の不自由な人が一人で移動できるよう支援するため開発されたiOSアプリで、周囲に存在する目印となる物の情報を音声で伝えてくれます。

Bose Framesは、スピーカーとマイクを内蔵した無線ヘッドセット。骨伝導スピーカーでなく超小型のスピーカーにより、周囲の音を遮らずステレオ音声を伝える。GPSに対応し、9軸モーションセンサーを搭載していて、位置や顔の向きに応じた動作を実行させられる。

SoundscapeをBose Framesに対応させたことで、移動や顔の動きが取得しやすくなり、スマートフォンとケーブル接続する必要もなく、ハンズフリーで利用できます。またステレオヘッドホンをいかした3D音声により、周囲の状況を把握しやすいということです。

(画像はc net japanより)

25 視覚障害者のための歩行アシスト機器「seeker(シーカー)」

株式会社マリスcreative designの「seeker」は、 スタンドアローンで動く音声・振動を使った視覚障害者のための歩行アシスト機器です。

眼鏡型のセンサーで周囲の状況を検知し、 視覚障害者の方が持つ白杖に取り付けた振動装置が振動して事前に危険を知らせます。 北九州市で実証実験を行われたそうです。

(画像はPR TIMESより)

26 ボディシェアリングロボット「NIN_NIN(ニンニン)」

人々が身体機能をシェアしあうことで、今までにできなかった新しい体験ができるという「ボディシェアリング」のコンセプトで開発されました。

寝たきりの人が視覚障害者の目に、視覚障害者が寝たきりの人の足になるボディシェアリングロボットがNIN_NINです。

(画像はsoarより)

27 薄型ソーラービーコン内蔵点字ブロック

ACCESS、セイコーホールディングス、サカイシルクスクリーン、PLAYWORKSの4社が開発したのが、スマートフォンと連動して道案内する床面設置の「薄型ソーラービーコン内蔵点字ブロック」です。点字ブロックにはソーラー発電型のBLE(Bluetooth Low Energy)ビーコンが内蔵されていて、道案内などの情報を障がい者のスマートフォンに発信するので、歩行者はイヤホンを耳に装着しておけば、端末を取り出すことなく音声案内で目的地へと進めるようになるそうです。

(画像はマイナビニュースより)

(画像はPR TIMESより)

28 アプリ「Aira」

AiraはStarbucksが開発したアプリで、店舗に入った顧客がAiraアプリを開くと、別の場所にいるエージェントがスマートフォンのカメラを通して店内を見渡し、焼き菓子用ショーケースの中身や店内表示など、必要な説明を提供してくれます。現在はアメリカの店舗でのみ対応しています(日本ではアプリをダウンロードできません)。

(画像はCNET Japanより)

29 InnoMakeセンサー

オーストリアのInnoMake社が開発したのが、靴のつま先部分に装着して歩く人の数メートル先の障害物を検知するAI搭載ツール、超音波センサー「InnoMakeセンサー」です。

(画像はGetNaviwebより)

最大4m先までの範囲にある障害物——段差や縁石、人など——を検知することができて、なんらかの障害物を検出すると、装着している人にそれを伝えます。アプリを使えば、障害物を検知する範囲を0.5m~4mの範囲で、0.5m刻みで自由に設定することが可能。

障害物を知らせる方法は、振動・LEDライト・音の3種類があり、あらかじめ選択しておくことができます。振動を設定すれば靴に装着したデバイスが振動し、LEDライトを選べば夜間などの暗闇でも点灯します。スマートフォンの専用アプリを使えば、音を鳴らして障害物の存在を知らせてくれるのですが、ユーザーの周囲が雑音や騒音でうるさくても、聞き取りやすいように骨伝導ヘッドフォンを使用することもできます(この機能はアプリを起動しなくても使うことが可能)。

(GetNaviwebより)

30 Project Guideline

Google開発に取り組んでいるアプリで、スマートフォンに内蔵されたAIの機械学習を用いることで、視覚障がい者が一人で歩いたり走ったりできることを目指しています。

ユーザーが腰にスマホを巻きつけて走ると、彼らが地面に塗られた専用の線の左側・右側・真ん中のどこにいるのかを、アプリが検知する。そして、アプリはユーザーが身につけたヘッドホンに音で合図を出し、彼らが線から大きく離れずに進めるようサポートするのだ。このアプリは、インターネット接続がなくても使うことができる。

(IDEAS FOR GOODより)

31 パンダナビ

山梨県北杜市の芝田真さん(74)が開発したアプリで、8個の黒いリング(直径5センチ)をはめ込んだ警告ブロック(点字ブロック)を、リュックの肩ベルトなどに留めたスマホのカメラが読み取り、「ここはJR東京駅中央線ホーム、前は行き止まり、後ろは改札方面下り階段、右は2番線、左は1番線」などのように音声で案内します。体の向きを180度変えると「前は改札方面下り階段、後ろは行き止まり…」と案内も変わります。

(画像は東京新聞より)

32 ウェアラブルデバイス「biped」

スイスで開発された「biped」は、車の自動運転技術から着想を得たという、視覚障害者向けウェアラブルデバイスです。

肩にかけ、170度の画角をカバーする3Dカメラで、周囲の状況をキャプチャ、AIが分析し、障害物や歩行者、横断歩道、ベンチなどを検出します。検出された情報は立体音響と音声で着用者にフィードバックされ、安全に移動する手助けとなります。カメラには赤外線機能も搭載されており、夜でも利用可能です。また骨伝導イヤホンが付属していて、周囲の音と「biped」のフィードバック、両方聞き取れるよう設計されています。スマホと接続すれば、GPSによる道案内も、可能です。

(画像はbouncyより)

まとめ

さてさて、未来の白杖や音声案内装置はどうなるのでしょうか。現在はいろいろな場所やグループで開発が進んでいますが、いずれ統合されていくのでしょうか。なんにせよ視覚障がいの方が便利で使いやすいのが1番ですね。

今後もどんどん出てくる最新の機器に目が離せませんね。

表紙の画像は東洋経済ONLINEより引用しています。