盲学校からの発信「本質を伝えるための理科実験の工夫」

盲学校では準ずる課程があり、通常学校と同様の教科学習を受けている児童生徒がいます。もちろん、理科の実験もしますが、教科書通りのやり方では見えない子たちが主体になって実験することはできないことが少なくありません。

そこで、音や触覚を利用して、子どもたちが主体となって実験の本質を理解できるための工夫が必要になります。今回はそんな例を紹介します。

また触って理解することは、眼で見てわかった風に感じている自分が見落としていた新しい発見に繋がります。別の記事、『盲学校からの発信「骨は触っといた方がおトクですよ」』でも紹介していますのでそちらも参考にしてみてください。

ただ僕自身が社会科教員ですので、具体なところまで解説できているか不安です。知っている事例や調べた範囲から事例をお伝えさせていただきます。

実験や観察の手法について

1 盲学校独自の展開と内容の精選

学習指導要領や教科書に記載されている観察や実験では盲学校の子どもたちが自ら進めたり確認したりすることが難しいことが多々あります。

そのようなときに、その実験で学ぶべき目標や本質は何かを考えて子どもたちがわかる形を検討することが必要になってきます。

場合によっては個別の観察や実験だけでなく、カリュラム自体を組み替えることも必要かもしれません。

教材・教具の工夫にとどまらない盲学校独自の授業展開も有効である。たとえば、筑波大学附属盲学校では、中学部 1年生の理科第二分野の授業として、 1年生の前半(週 21時間で4月 ~9月)には木の葉の観察を、後半は動物の骨格標本の観察を中心にしている。これは、約30年ほど前から修正を加えながら継続しているものである 。通常 、中学校の第二分野の教科書は、顕微鏡を用いた観察から始まっている。顕微鏡による観察は視覚障害児に は困難である。しかし、この観察学習の自擦が、顕微鏡下のミクロな生物を過して「生物界 の多様性の理解」をすることと考えれば、盲学校では、一般には絵や写真で済まされている マクロな生物を実物に即して観察することで「生物界の多様性の理解を促すことは可能で ある。その上で、顕微鏡を使わなければ見ることのできないミクロな生物については、「凸図 や模型で知識として押さえる」と言う発想が成り立つ。このように、学習目標を大きく捉えることによって、ユニークな授業展開が可能になるわけである。

(「盲学校の専門性に立脚した視覚障害教育支援センター設立のための研究(鳥山 由子)」より)

2 触察について

触って観察する「触察」の注意点についてです。

①対象を拡大する

小さすぎるものは触って観察するのに向かないので、対象は大きくて特徴のあるものにします。

例えば、植物の芽生えの観察には、穂子も芽も大きくて堅牢なアサガオを、花の構造を理解するためには、大きくて触りやすいユリやチューリップを使う、メダカの卵は小さすぎて鮮化する様子は触覚ではわからないので、ウシガエル(食用ガエル) の卵がオタマジャクシに育つ様子を観察するといった感じです。

②場所や範囲を限定する

例えば、花壇の花苗と雑草を見分けることは困難ですが、畝を作り、花苗を畝の高いところに植えれば、植物が生えている場所で区別することができます。また、実験も含めてさまざまな作業をするときには必要な道具を箱に入れて決まった場所に置けば、道具を探す範囲を限定することができます。

③ガイドラインを設定する

物を動かすときに、それに沿って動かすためのラインや、触れてわかる目盛りをつけましょう。 机の端や、紙の縁をガイドラインにして動かすこともできます。

④時間をかけてゆっくり触る

触覚は子どもが主体的に取り組むものです(手のひらを動かされてもあまりわかりません)。能動的に手のひらを使って触り、基準点からの向きや距離を確認しながら探索することで全体像がイメージできます。子どもが探索してイメージできたものに言語的なフィードバックがあるとイメージを確実なものに繋げることができます。そのためには、ゆっくりじっくり時間をかけて触る必要があるのです。

3 観察について

①補助線(グリッド)を入れる

観察で写真や画像を写して描くときには、画像に補助線(グリッド)を入れると描きやすくなります。これは視覚認知の弱い子、絵の苦手な子にも有効です。iPadなどでは、写真撮影でグリッドを入れることができます。

(画像は百花繚乱より)

②拡大・縮小する

iPadなんかで撮影すると拡大・縮小できて便利ですよね。顕微鏡にカメラを接続して使用したりもできます。

(画像はAndroidスマホの使い方 初心者編より)

4 情報を音声に変換する道具

①感光器

光の明暗を音の高低で示す道具です。光の有無や液量などの把握、試薬の色の変化の確認などができます。

(画像は株式会社シータクスより)

②音声付温度計

ステンレススリーブの先端の温度を測定し、デジタルの表示と音声読み上げが可能です。

(画像はAmazon.co.jpより)

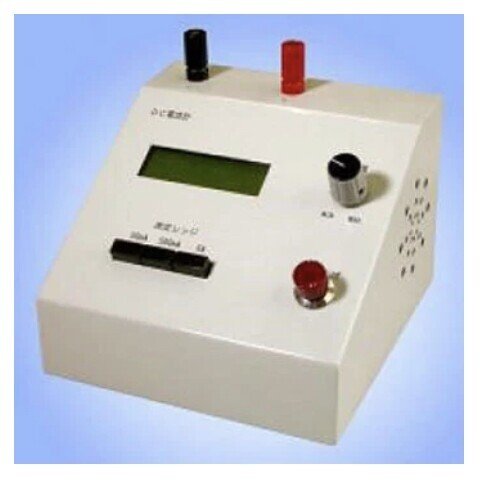

③音声DC直流電流計

(画像はモノタロウより)

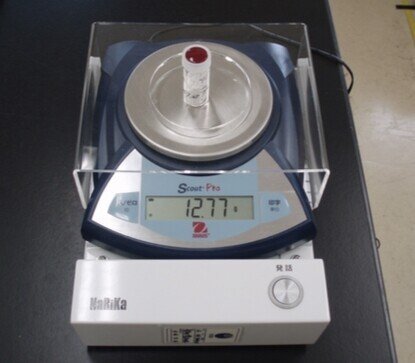

④音声付電子てんびん

(画像は茨城県立盲学校より)

⑤色識別アプリ

COLORSAYなどの色識別アプリを使うと、カメラに映った水溶液の色の変化などを音声で確認できます。

(画像はAppStoreより)

実践例の紹介

前置きが長くなりましたが、いよいよ理科の実験や観察の実践例を紹介していきます。

1 化学分野

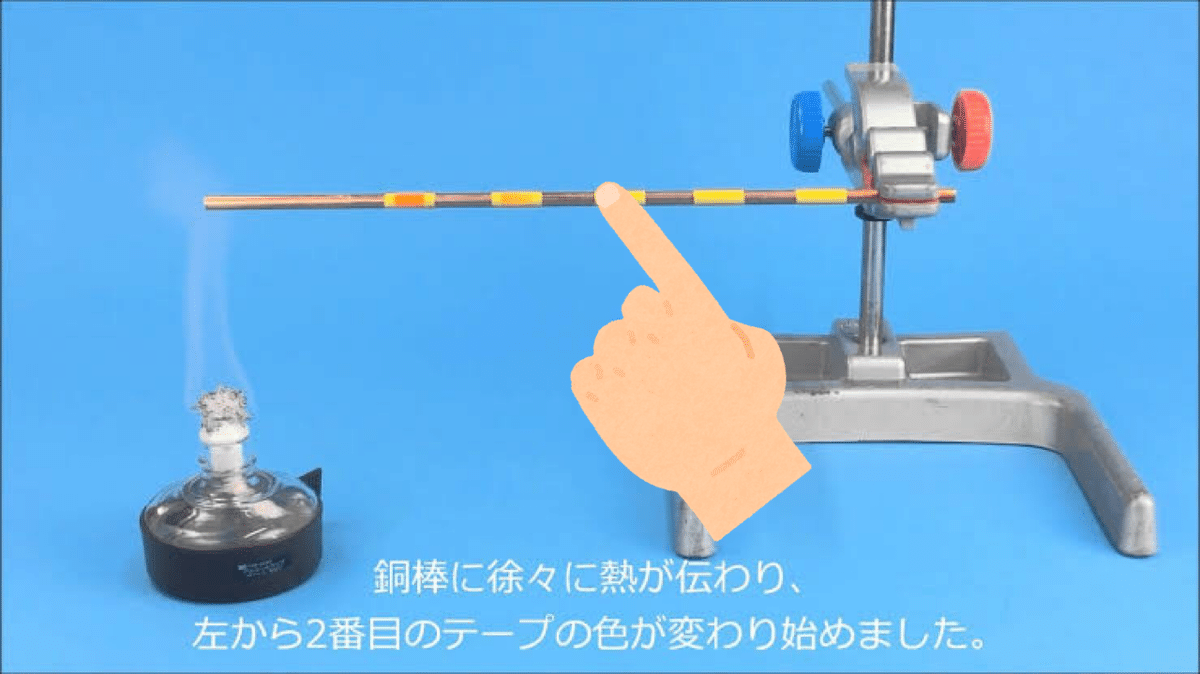

1.熱の伝わり方

小学校理科では、「鉄の棒にロウを塗り、 スタンドに閲定して棒の一端を熱し、ロウの溶け方を観察する」という実験があります(最近は温度によって色の変わる示温テープを使うこともあるようです)。

(画像はYouTubeより)

全盲児はこのような変化を見て確認することが難しいですが、熱でロウが溶ける様子を見る方法ではなく、鉄の棒に指先で触れ、その部分が熱くなったら熱している場所から少しずつ遠くに手をずらしていく方法に実験を修正すれば、視覚に頼らなくても、熱が物質(鉄の棒)を伝わっていく様子を体験することができます。点字教科書にはそのように修正された実験方法が記されているそうです。

2.水溶液の変化

化学反応による水溶液の色の変化、BTBやフェノールフタレインなど指示薬の色の変化、石灰水の沈殿の有無の確認などには、感光器を使うことで音で変化を確認することができます。

(画像は愛知県立名古屋盲学校より)

スマホやタブレットの色識別アプリを使用して、色の変化を音声で確認することもできます。

(画像は国立特別支援教育総合研究所より)

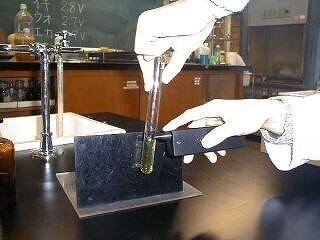

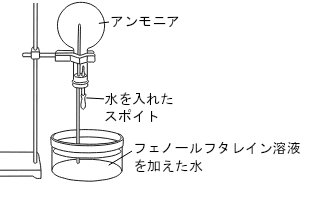

3.アンモニアの噴水実験

教科書にも載っている、アンモニアの水に溶けやすい性質と溶けるとアルカリ性になる性質、フェノールフタレイン溶液のアルカリ性に反応して赤くなる性質、アンモニアが水に溶けてフラスコ内が減圧され、フェノールフタレイン溶液が吸い上げられることを利用した実験です。

(画像は中学理科の学習より)

筑波大学附属視覚特別支援学校での実験はこうです。

気体のアンモニアが入った乾いた試験管の口を親指でふたをしたまま,試験管の口を水の中に入れています。試験管の口にふたをした親指の腹の部分が試験管に吸い付くのを感じます。写真のように,手を放しても試験管は落ちません。親指が吸い付くのは,親指の隙間から試験管内に入った少量の水にアンモニアが溶けて,試験管内が減圧するためです。

(画像は筑波大学附属視覚特別支援学校より)

減圧でフェノールフタレイン溶液が吸い上げられるのを親指が吸い付かれる感覚に変換しています。

4.水素の爆発(気体の発生と性質)

塩酸の入った水溶液にマグネシウムや鉄などの金属を入れることで水素を発生させるお馴染みの実験です。

(画像は理科デジノートより)

試験管の口を指で押さえ、発生した気体にこわごわマッチの火を近づけると「ポン」と音がするのが面白くてわかりやすく、視覚障害の生徒たちが大好きな実験の1つです。マッチは机に張り付けた紙やすりでこする、火のつく方を高くする(持ち手が燃えず自然に火が消える)などの方法を確認することで全盲児も安全に使用できます。

(画像は科学へジャンプより)

5.気体の体積変化を確認する

試験管の口にラップをかけて輪ゴムで止めます。そして指を試験管の口に当て、お湯や氷水に入れることでラップが張ったり緩んだりする指先の感覚を通して気体の体積変化を確認します。

(画像は科学へジャンプ・サマーキャンプ2008報告より)

ビニール袋内で化学反応を起こし、パンパンに膨らんだ袋で体積の変化を確認する方法もあります。

2 物理分野

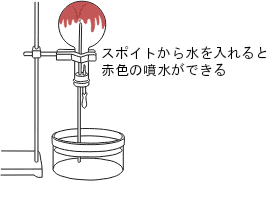

1.光の直進を調べる

光の直進はレーザー光線などで視覚的に確認しやすいものですが、全盲の子たちはどうやって確認するのでしょうか。

(画像は理科便覧ネットワークより)

筑波大学附属視覚特別支援学校での実験はこうです。

光の直進を調べる実験では,コルク板の上に点字用紙を置き,光源の光を,光の明るさの変化を音の高低の変化に変えるセンサー(感光器)で捉えます。ピン(自作)を垂直に立てて,光を遮るところ(光の経路)を探し,遮ったところにピンで点字用紙を刺します。同様にして光の経路を探し,ピンで刺して記録します。これらの穴が直線上に並ぶので,光が直進することがわかります。

(画像は筑波大学附属視覚特別支援学校より)

こちらに詳細が説明されています。

2.電流、電圧を測る

大阪教育大学が作成した iPad 用のアプリ iTester を用いて理科の実験を行っている事例もあります(iTesterの詳細はこちらから)。

iTester は電流・電圧測定装置で、その特性を活かしてワンタッチでアナログ表示とデジタル表示を切り替えることができるほか、iPad の特性が充分に活かし生徒の見え方に合わせて自由に拡大したり、白黒反転したりすることができる。

さらにiTesterには測定結果をVoice Over機能で読み上げる機能も備わっている。

(画像は国立特別支援教育総合研究所より)

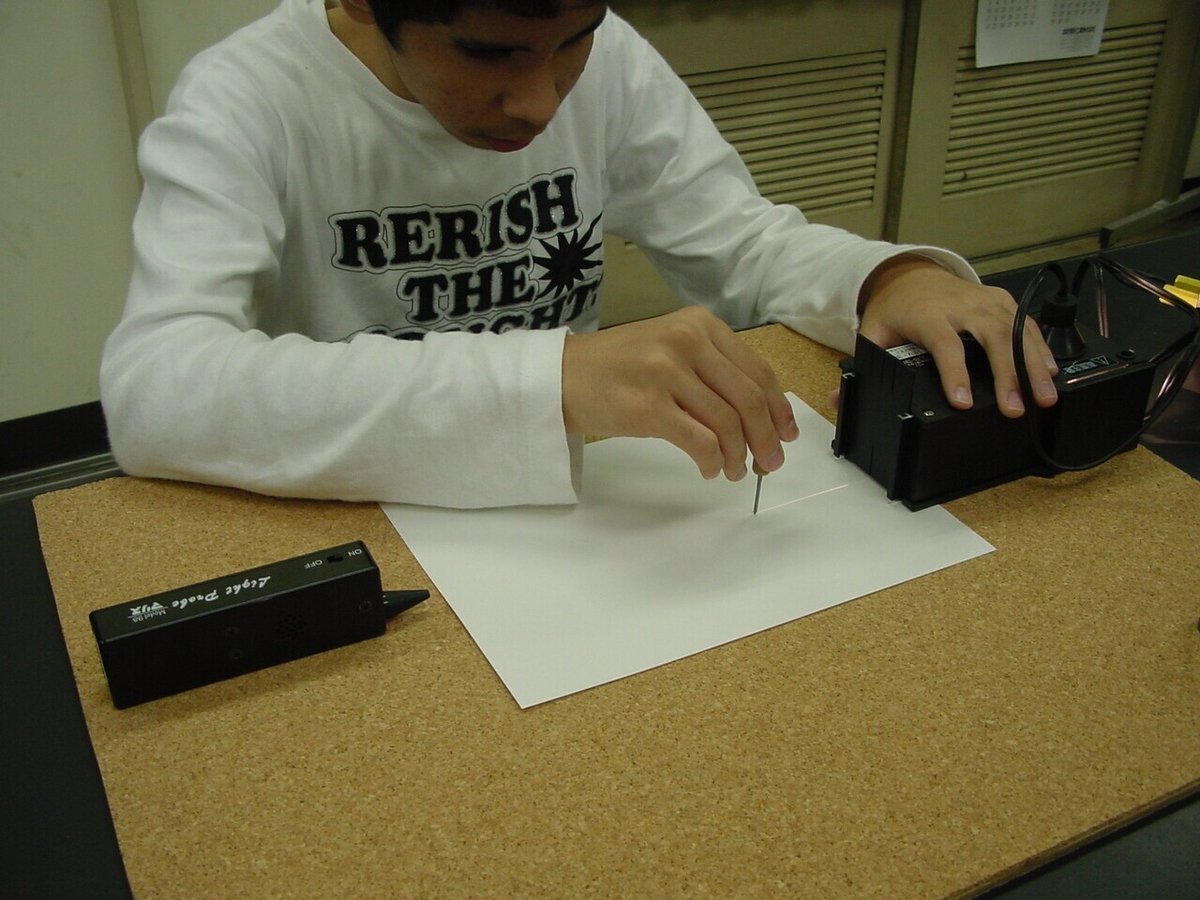

3.電池を作ろう

レモンやキウイを電池にして電球をつける実験がありますよね。

(画像はDEEokinawaより)

電球ではなく電子ブサーや電子メロディにすることで音で電気が流れているかどうかがわかります。

(画像は科学へジャンプ・サマーキャンプ2008報告より)

3 生物分野

1.骨は語る

筑波大学附属視覚特別支援学校では、時間をかけて骨を観察する取り組みをされています。

(画像は筑波大学附属視覚特別支援学校より)

その様子は『手で見るいのち(設楽 未来)』という本に紹介されています。

2.模型・剥製を触る

模型を触って学ぶこともあります。特に人体については大抵の盲学校には理療科が設置されているので、豊富な模型があります。

(画像は岡山県立岡山盲学校より)

また触察用に動物の剥製が保管されている盲学校もあります。

(画像は愛知県立名古屋盲学校より)

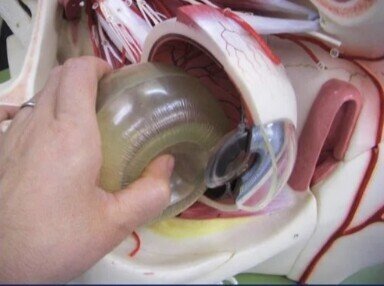

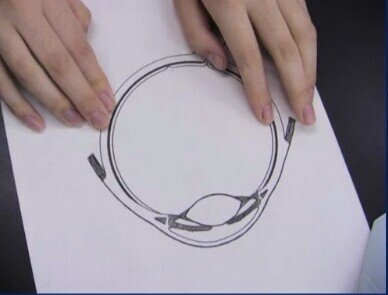

3.心臓・眼球の観察

人体の各器官の構造を確認するために豚などの動物の心臓や眼を触って確認する取り組みをされているところもあります。

眼を触ることで強膜の硬さがわかりますし、角膜の内側に虹彩が、その中央にレンズがあり、眼球の中央にゼリー状の硝子体があることを確認できます。この解剖と触察の経験を、模型や立体コピーの触察と繋げて理解を深めていくのです。

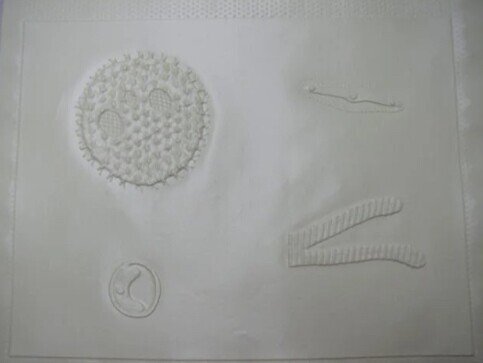

(画像は触図の作成法と、科学教育における活用についてより)

心臓を触ることで左右の心房心室の厚さが違うことを触って確認します。

(画像はブタの心臓を解剖してみようより)

また単純化した図で構造を確認します。

(画像は触図の作成法と、科学教育における活用についてより)

4.植物の観察

植物を触っての観察も行われます。アサガオやチューリップ、ユリなどが観察しやすい植物です。

1)種子をまいてから、発芽、成長、開花、結実、 種子の収穫までの1サイクルを短期間に観察できる植 物がよい。日々変化がみられる植物は、生徒の興味を惹きつける。

2)1つの花や実が大きいもので、1本の株に花や実がたくさんつくものがよい。触って観察するには小さいものはわかりにくい。また、触わって花や実が取れても、次々と花が咲くものであれば、1サイクルの観察が中断されることはない。

3)最初に観察する植物は、身近で、基本的な形態 のものがよい。めずらしい形態の植物は、多くの植物 を知ってからでないと、めずらしいということがわか らない。

1)~3)の条件を満たす植物として、日本では アサガオがよく用いられている。

(画像は筑波大学附属盲学校教材 植物の観察より)

植物の観察についての詳しい説明は、『視覚障害理科教育の基礎』「盲・弱視児童生徒理科実験指導研修講座より」や筑波大学附属盲学校教材 植物の観察を参照してみてください。

5.カメラで観察する

下の画像では、エビの幼生を観察しています。必要な倍率まで拡大するためにカメラのレンズ部分にレーザーポインターで用いられているレンズ(写真の黄色囲みの中)をはめ込み、倍率 を確保している。レンズの下にスライドガラスに貼り付けた微生物の標本を差し入れ、 それを下からライト(写真の緑囲みの中)で照らして照度を確保しています。

(画像は国立特別支援教育総合研究所より)

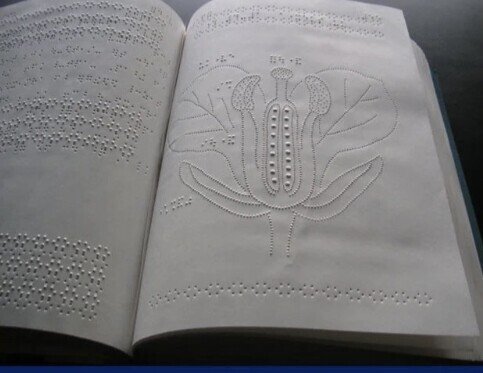

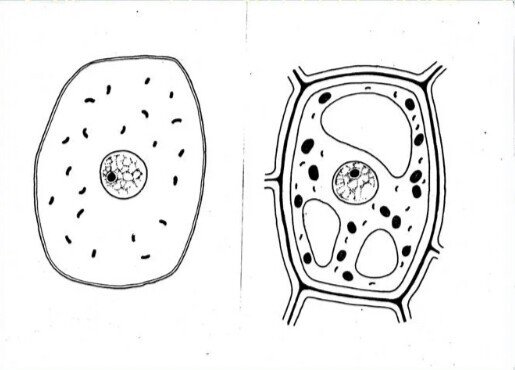

6.点図、立体コピー、サーモフォーム

細胞の構造や水中の微生物、植物の胚などは指先で触っての観察することができません。そのため点図や立体コピー(カプセルペーパー)、サーモフォームなどの図を使います。細かすぎる情報は触覚では伝わらないので、①本質の強調とノイズの除去(何を示すための図であるのかを確認する)、②図の大きさ(小さい、細かいものは識別できない)、③作成方法に応じた技術(わかりやすい突点、線の種類と強弱(太さ)、塗り潰し、裏点(特にグラフなど))を意識する必要があります。

(画像は触図の作成法と、科学教育における活用についてより)

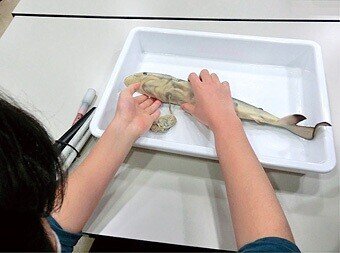

7.博物館との連携

沖縄県の美ら海水族館は度々科学へジャンプでワークショップを開催されています。サメの標本や骨を触り、対話をしながら様々なことを発見していきます。

(画像は海洋政策研究所より)

4 地学分野

1.雨粒の観察

筑波大学附属視覚特別支援学校で行われている観察実験です。

落ちてくる雨粒の大きさは,晴眼者が直接見ても,それぞれの違いは,はっきりとはわかりません。しかし,次の方法を用いると,雨粒の大きさの違いを触って観察することができます。小麦粉の中に雨粒が落ちると,その雨粒の大きさと同じくらいの小麦粉の粒ができます。この粒をお玉などに入れて加熱すると固まり,触って観察することができます。

(画像は筑波大学附属視覚特別支援学校より)

2. 100億分の1太陽系惑星モデル教材

天文分野は直接触って確認することが難しい分野です。筑波大学附属視覚特別支援学校では、100億分の1太陽系惑星モデル教材でそれぞれの惑星の大きさを確認したり、太陽と地球の大きさを比べたり、学校を起点にそれぞれの惑星間の距離を確認したりといった取り組みをされています。

(画像は「盲学校(視覚障害特別支援学校)における 天文分野の指導事例~教材の工夫について~ 柴田 直人(筑波大学附属視覚特別支援学校(附属盲学校))」より)

まとめ

僕は社会科の教員ですが、科学へジャンプなどに参加することを通して、本質を捉える理科の実験のあり方から学ぶことは多かったです。僕自身も社会科の本質は何かを考えながら授業を進めました。これは理科や社会に限らず、他の教科でも同じだと思います。

理科教育については、日本視覚障害理科教育研究会のホームページや、毎年2月に開催される「筑波大学公開講座(盲・弱視児童生徒理科実験指導研修講座)」、参考にしたサイト、書籍で紹介しているものが大変参考になります。興味のある方はそちらを覗いてみてください。

参考にしたサイト、書籍

①『視覚障害理科教育の基礎』「盲・弱視児童生徒理科実験指導研修講座より」

科学へジャンプでの鳥山由子先生などの実践を九州先端科学技術研究所がまとめたものです。

②「盲学校(視覚障害特別支援学校)における 天文分野の指導事例~教材の工夫について~ 柴田 直人(筑波大学附属視覚特別支援学校(附属盲学校))」

④「理科学習に対する視覚障害者の意識・態度に関する調査研究(中川 元稀・小林 巌)」

⑤「盲学校の専門性に立脚した視覚障害教育支援センター設立のための研究(鳥山 由子)」

⑥「B-291 特別支援学校(視覚障害)における教材・教具の活用及び情報の共有化に関する研究-ICTの役割を重視しながら-(国立特別支援教育総合研究所)」

⑦「理科学習に対する視覚障害者の意識・態度に関する調査研究(中川 元稀・小林 巌)」

⑨「触図の作成法と、科学教育における活用について(鳥山由子)」

⑩『視覚障害指導法の理論と実際(鳥山 由子)』

表紙の画像は、筑波大学附属視覚特別支援学校 理科から引用しました。