触ってわかる工夫 まとめ

視覚障がいの方の中で、点字が読める人は約1割と言われています。今回はそんな点字が読めない視覚障がいの方も触ってわかる工夫を紹介していきます。

以前は別の記事、「点字のあるもの、触ってわかる工夫 まとめ」(現在の「点字のあるもの まとめ」)に含めていましたが、分量が多くなったので別記事としました。

触ってわかる工夫のある製品など

1.牛乳パックの切り欠き

農協系の取り組みから明治など多くの企業へと広がりました。切り欠きのない方が飲み口になります。牛乳(成分無調整のみ、低脂肪乳は含まない)以外の飲料には広がっていません。これは牛乳と他の飲料の紙パックを識別する意味もあるからだそうです。 Jミルクホームページに詳細が説明されています。

(画像は明治ホームページより)

2.ラップのWマーク

旭化成やクレライフなどのラップに凹凸のマークが付いています。ラップは英語でwrapなのでWのマークです。アルミホイルなどと触って区別できるように開発されました。

(画像は子供といっしょにどこ行こうより)

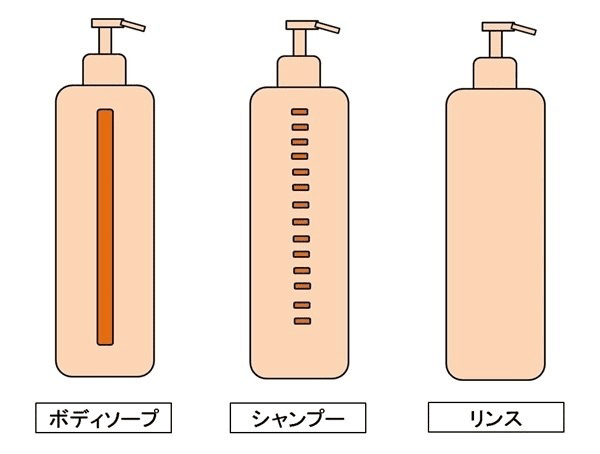

3.シャンプーのギザギザ

花王がシャンプーとリンスを区別できるデザインを視覚障がい者と相談して開発したのですが、このデザインの普及のために実用新案を取り下げ、一般化しました。ユニバーサルデザインの代表作で多くの企業で行われています。本体側面にギザギザの突起印がついています。見えている人も洗髪中に便利ですね。ちなみにリンスインシャンプーにもギザギザがついています。

(画像は花王ホームページより)

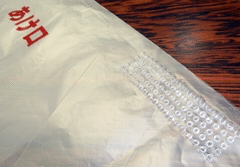

最近は詰め替え用パックにも、ジャンプーとリンスが識別できるようにギザギザがついている商品が多いようです。

(画像は記者撮影より)

4.ボディーソープの直線

こちらも花王の発信から、ボディソープにも、シャンプー・リンスと区別するために触ってわかる直線がつけられています。 花王の他に、資生堂、ユニリーバ、マンダムの製品に採用されているようです。

(画像は花王ホームページより)

(画像は日本盲人会連合ホームページより)

また花王ではボディソープも含めて詰め替え用パックが識別できるよう蓋の色を変え、触れる印が付いているようです。

(画像は花王ホームページより)

5.くぼみ入りはがき

郵便局では、宛名位置などがわかるよう、宛名面左下にくぼみが入ったはがきを販売しています。

(画像はtuzuruより)

6.紙幣

表面左右下の凹凸とホログラム、大きさ(幅が1万円>5千円≧2千円>1千円)など触覚によって区別できるよう配慮されています。

(画像は国立印刷局ホームページより)

7.プリペイトカードなどの切り込み

1996年に日本工業規格で標準化されました。

テレフォンカード=扇状

鉄道などのパスカード=三角

ショッピングカード=四角

図書カード=扇状2つ

切り欠きの種類でカードの識別が出来るようになっています。

(画像はDesign for Allより)

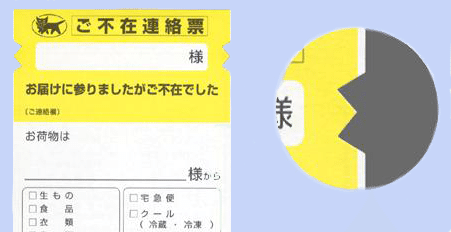

8.クロネコヤマト宅急便の不在連絡票

クロネコヤマト宅急便の不在連絡票には、猫の耳をあらわす三角が2つ繋がったような切り込みが入っています。視覚障害の社員の意見から採用されたそうです。

(画像は日本ICDの会ホームページより)

9.5のボタンの突起

数字の位置が確認できるように、電話や電卓、テンキーやリモコンなどの5のボタンに突起が付けられています。

ただし、電話と電卓で数字の配置が異なるので注意が必要です。ATMなどは電話タイプの配置が多いようですが、確認するまでわからないことも多いようです。

(画像はDesign for Allより)

(画像はSWALLOW JAPAN’s Blogより)

(画像は変デジ研究所より)

10.ホームポジションマーカー

パソコンのキーボードには、ブラインドタッチのホームポジションである左手人差し指のF、右手人差し指のJに突起が付いています。

(画像はYochiYochiより)

11.家電製品の電源ボタン

家電製品やリモコンの電源ボタンなどには突起が付いていることが多いです。

(画像はパナソニック音声読み上げ商品お役立ちホームページより)

(画像はマイナビニュースより)

12.電灯の室内電気スイッチ

最近はあまり見かけなくなったタイプの電気スイッチですが、基本的に突起のついている方が電源オンになります。

最近の新しいスイッチはスマートなデザインですが、緑の光以外では、触ってオンオフを確認するのは難しいですね。

(画像は99%DIYより)

13.点字ブロック(視覚障害者誘導用ブロック)

視覚障害者の移動を補助するためのもので、誘導ブロック(線状ブロック)と警告ブロック(点状ブロック)の2種類があります。また黄色は弱視の人が見てたどるのにも役立っています。実は日本の岡山が点字ブロック発祥です。

別の記事でも点字ブロックについてまとめていますのでよければ読んでみてください。

(画像は日本盲人会連合ホームページより)

14.音声コードの切り込み

音声コードのある横には位置がわかるよう半円の切り込みがあります。切り込みは、音声コードが片面のみにある場合は1つ、両面にある場合は2つになります。

音声コードを読み上げるには、専用の読み上げ装置やアプリ「Uni-VoiceBL」が必要になります。

(画像は関東図書ホームページより)

15.凸点シール

日本点字図書館わくわく用具ショップなどで透明の凸点シールが販売されています。大きさも複数あり、ボタンなどの上に貼って目印として活用できます。100均などに売っているふっくらシールなども活用できます。

(画像は日本点字図書館わくわく用具ショップより)

(画像は加齢黄斑ドットコムより)

3Mのしっかりつくクッションゴムも便利です。

(画像はAmazon.co.jpより)

16.触ってわかる用具、おもちゃなど

目盛りが触れる定規、サインガイド、文字盤の蓋を開けて針を触って時刻を確認する時計や振動式の時計など触ってわかるよう工夫された用具がたくさんあります。

また黒の面に凸のうずまきが付いたオセロ、碁盤の目が浮き上がって触れる囲碁、色の上に触れる印がついたルービックキューブなど、工夫されたおもちゃもあります。

詳細は日本点字図書館わくわく用具ショップで確認してください。

また別の記事でも便利グッズやおもちゃを紹介しています。よければ読んでみてください。

17.視覚障がいスポーツ

フロアバレーボールのネット、ゴールボールの下にタコ糸が入ったライン、水泳のタッピング、ブラインドサッカーの壁など、視覚障がいスポーツにも触ってわかる工夫や音でわかる工夫がたくさんあります。

18.福祉タクシー利用券

東京都府中市では、種類を識別する切り込みが入っているそうです。

(画像はTwitter@fuchu_shinkyoより)

19.プリマハムのハムとベーコンのパック

プリマハムのハムとベーコンのパックは、めくる部分を示す凸凹が付いていて触ってわかるようになっています。一部商品には点字表記もあります。伊藤ハムやコープなどの商品にも触ってわかる凸凹があります。

(画像は記者撮影より)

20.大阪メトロのホーム柵、車内ドアの乗車位置掲示

大阪メトロのホーム柵や車内ドアには何号車の何番目のドアかが、点字だけでなく、浮き出た丸や線で示され、触ってわかるようになっています。盲学校にも相談に来られた結果なんだとか。

(画像は記者撮影より)

21.ゴミ袋の開け口

沖縄県宮古島市では、市指定ゴミ袋の開け口に凹凸模様を付け、高齢者や視覚障がいのある人でも開け口がわかりやすく、開けやすくした点字方式ごみ袋「ラッキーローズ」を販売しているそうです。

(画像は琉球新報より)

また日本フィルム株式会社の人にやさしい ごみ袋では、ごみ袋に触感識別ライン(点字模様)を施し、視覚障がいの人が触ってわかるように加工されています。

(画像は日本フィルム株式会社より)

22.Asahiおいしい水天然水

Asahiおいしい水天然水のペットボトルには、点字の「みず」と共に、漢字の「水」を表した浮き出し文字が付いています。

(画像は記者撮影より)

23.触れる美術館や博物館

展示品を触って確認できる美術館や博物館もあります。こちらの記事で紹介していますので、よければ読んでみてください。

(画像はふれる博物館より)

24.触れる地図

日本でも建物の入り口や公園などで点字付きの触れる地図を見かけることがあります。

海外では観光地の街に触れる地図のあることも多いんだとか。

(画像はTwitter@CoindotPindotより)

盲学校には歩行訓練なとのため、校舎の触れる立体模型がありますよ。

(画像は愛知県立名古屋盲学校より)

25.さわる絵本

全国の図書館や盲学校には、ボランティアさんが作成されたさわる絵本がたくさんあります。貸し出しをされている団体もあります。こちらの記事でも紹介していますので、よければ読んでみてください。

(画像は記者撮影より)

26.資源ごみコンテナ

安城市では、視覚に障害をお持ちの方でも、ごみステーションで安心安全にごみ出しが行える様、資源ごみコンテナ(危険ごみ・びん・缶)の一部に穴開けを行い、手で触れることで各コンテナの種類を識別できるようにしています。包丁やカッターなどの危険ごみは怪我をする危険性が高いので穴が2つ、びんは割れていると危ないので穴が1つ、缶は安全なので穴はなしなのだそうです。

(画像は安城市より)

27.立体ピクト

JR静岡駅で、立体になって触って確認できるピクトグラムの設置実験が行われているそうです。元記事にも書いてありますが、色や形、大きさ、触覚が統一されるととてもわかりやすくなると思います。

(画像は静岡新聞SBSより)

28.食べられる分子モデル

よりインタラクティブな化学の授業を目指して、口の中に入れられる分子モデルがアメリカで開発されつつあるそうです。視覚のみではなかなか覚えられないような複雑なかたちをした分子も、口のなかで味わうことによって記憶に残りやすくなりそうですし、視覚障がいを持った子どもたちの学びを促進する効果も期待できそうとのこと。

味があればなお面白そう、Twitter上で食察とも呼ばれていました。

(画像はGIZMODEより)

29.クレジットカード/デビットカード

丸井グループのエポスカードには、視覚障がいの方が触って識別できるように3つの突起がついています。

(画像は毎日新聞より)

ワイズのデビットカードには触ってわかるよう半円形の切り込みが入っているそうです。

(画像はTwitter@YoshimiARCより)

30.刻字

刻字とは、書道の文字を木に写してノミで彫り、それに着色を施したり、箔をはったりして一つの芸術作品として仕上げたものです。凹凸を触って鑑賞できるのではと考えた、触覚書道刻字研究会「チーム光栄」さんが触れる鑑賞会を開催されています。

(画像は光栄書道会 池山光琇(Kousyu)の書道・刻字の世界へようこそより)

盲学校時代に書道を立体コピーして、子どもたちと触って鑑賞したのを思い出します。

(画像はケージーエス株式会社より)

31.触れるウェディングフォト(凹凸写真)

自身もしくは家族に視覚障がいのある方を対象にした凹凸写真モニター募集のキャンペーンが行われていました。

(画像はマイナビウェディングより)

31.災害バンダナ

避難するときや避難所で、「目が見えません(視覚に障害があります)」「耳が聞こえません(聴覚に障がいがあります)」「(移動に)支援が必要です」などの情報を羽織ったり、吊るしたりして示すのが災害バンダナです。大阪市住吉区のものは、「目が見えません」の位置と表裏が触ってわかるようにタグがつけられています。

(画像は大阪市住吉区より)

32.靴下

愛知県の靴下専門商社/ファブレスメーカー・株式会社マリモから色覚多様性の方でも色を判別でき、左右の靴下を間違えないよう、触れる点字と色の英語略称表記がついた靴下が販売されています。

(画像はPR TIMESより)

33.すなもじあいうえお

タイトルの通り、砂文字のざらざらを繰り返しなぞれるモンテッソーリ式の教材が絵本になったものです。

(画像はAmazon.co.jpより)

34.高齢者・視覚障がい者用LED付音響装置

横断歩道での信号を音響と振動で教えてくれます。「カッコー」や「ピヨピヨ」の音響が有名ですが、この装置は音だけでなく、渡る方向の信号機が青になると上部が振動します。

(画像は篠原電機株式会社より)

35.印鑑のアタリ

印鑑の向きを触って確認できるアタリというものがあります。丸い印鑑に多い削ってあるタイプや、小さな突起を埋め込んだタイプがあります。どちらもアタリが上(自分から遠い位置)になるそうです。

(画像はdocusignより)

シャチハタなどアタリのない印鑑には、アタリの代わりに凸シールを貼ったり、指人形を被せて印鑑を識別したりされている方もいらっしゃるそうです。

(画像はX@GonchiK86より)

触ってわかるものをつくる工夫

1.3Dプリンター

ポーランドでは、視覚障がいの方を対象にしたお腹の赤ちゃんの超音波エコー写真を3Dプリンターで触れるようにするサービスがあるそうです。

(画像はTABI LABOより)

それ以外にも、3Dプリンターによって立体化し、触れるようになった絵画や地図(データは国土地理院からダウンロードできます)もあります。触れる展示のある博物館などについては、こちらの記事でまとめていますので、良ければ覗いてみてください。

(画像は福祉新聞より)

(画像はINTERNET Watchより)

3Dプリンターを活用した「手で見る絵画」というものもあります。

(画像はねとらぼより)

2.立体コピー

特殊な用紙とプリンターを使って、線などを盛り上げて触れるようにする立体コピーというものもあります。

カプセルペーパーという用紙を、一般的なコピー機と立体コピー作成機(PIAF)を使って、黒く印刷されている部分を盛り上げて作ることができます。地図や図形の他、書道で書いた文字を立体コピーで触れるようにすることもできます。

(画像は日本学生支援機構より)

またSINKAのイージータクティクスという新しい立体コピー機もあります。こちらはカラーにも対応しています。

(画像はSHINKAより)

3.レーズライター

レーズライターは塩化ビニール製の特殊な用紙で、ラバーやシリコンのシートの上に置き、ポールペン(インクがなくても良い)などで引っ掻くようにして書くことで、書いた部分が盛り上がって触れるようになります。

(画像は愛知県立名古屋盲学校より)

4.小型触図筆ペン ラピコ

安久工機さんでは、みつろうを利用した視覚障がい者用の小型触図筆ペン ラピコを作られています。みつろうはいくつかの色があり、描いて15秒ほどで固まるので、自分で描いたものを手で触って確認できます。

(画像は触図筆ペン(みつろうペン)ホームページより)

5.点図

点字の点によって、触れる地図や図形、グラフなどを点字プリンターで印刷したしたものを点図と言います。点図を作成する無料ソフト「エーデル」あります。

(画像はれんげ点訳の会より)

画像を点字に変換する【点字イラストジェネレーター】というツールもありました。

6.真空形成

真空形成機という機器でプラスチック製の立体教材を作成できます。かつてはサーモフォームと呼ばれる機器による点図や立体コピーのようなものが主流でしたが、現在は2.5次元と言えるほどの立体感のあるものが作成できます。

(画像は「視覚障がい者とパソコン」その歴史をたどるより)

(画像はNPO法人 FDA 引きこもりからの就労より)

国立特別支援教育総合研究所による『真空形成法による立体教材作成ガイド』が参考になります。

7.実物教材・模型

盲学校では、社会での伝統工芸品や弓矢や刀や火縄銃や古銭などの実物教材、金印や石器や青銅器、大仏や寺院や自由の女神像やエッフェル塔と言った模型など触れる実物教材や模型がたくさんあります。

(画像は横浜市教育委員会より)

8.ピンディスプレイ

PCやスマホに接続でき、表示される点字を触って確認できるピンディスプレイというものがあります。通常は6点あるいは8点で点字を表しますが、その点の数を増やして図形や絵画などを点図のように現すことができます。

(画像は鹿児島県視覚障害者団体連合より)

「Dot Pad」はPDF、テキストファイル、Webページなどを、「触れてわかる」ように変換する触覚ディスプレイです。

(画像はIDEAS FOR GOODより)

参考にしたサイト

②バリアフリー香川 身近なもののユニバーサルデザインを見つけよう

表紙の画像はTABI LABO 視覚障害の妊婦たちに「我が子を初めて見る」瞬間を共有する素敵なサービスより引用しました。