【完全版】 論文検索・管理の効率化&便利ツール

初めに

どもです!岡(@TrainerWao)です!

今回は、かなり質問と要望の多い『論文検索について』の第2弾!!

【論文、情報検索のシステム・ツール編】

をご紹介させて頂きます!!

ちなみに今回の記事に関しては、

前回の記事以降、皆さんの要望が非常に多くて、

実現する事に成功しました^ ^

===※そんな前回の記事はこちら👇===

==(非常に大人気でありがとうございます)===

【自分の理学療法レベルを上げる為には?】

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) May 25, 2021

🔻治療選択の遵守改善に有効な戦略(2020)

①対話的教育、モニタリング

②オーダーメイド介入

③同僚との評価方法比較

④リーダー(講師)からの指導https://t.co/D2sLfgZPdj

✔️日本では②、④に振られてるな〜と感じた。去年読んで面白かった論文#おかべん

上記の論文は非常に面白いもので…

【オーダーメイドな介入】とは【膨大な知識に伴うことが前提】

という風に個人的に考えています。

【情報の吟味能力】

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) May 11, 2020

例えばよくTwitterで見るこれhttps://t.co/FuvvCJKhll

この研究で分かる事は

・腸脛靭帯切ったら可動域そんな変わらん

・関節包や中小殿筋切ったら可動域変わる

って話であって、

・over test≠腸脛靭帯

・over test=関節包や中小殿筋

という結論にはならないのです( ・∇・) pic.twitter.com/9Jvl2PLFWN

今日も今日とて、甲子園で選手衝突。

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) August 16, 2021

対応するのは勿論審判。

相変わらずメディカルは呼ばれない。

うずくまる両選手。

時間がただ過ぎる。

苦しみ立った選手に会場拍手喝采。

アナウンサー

『何も怪我なくて良かったです』

無知の連鎖が果てしないな… pic.twitter.com/OXuMdxnMpr

【まずは知って欲しい脳震盪の全体像】

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) August 16, 2021

上記ツイートで皆さん色々思う所もあるでしょうがいきますよ、#おかべん の時間です。

衝突なので色々ありますが、

今回は脳震盪について。

合間でツイートするので、時間差になりますが、ご容赦ください。 pic.twitter.com/6EGczTPhvn

2000年ごろから活発に議論されている脳震盪ですが、日本語ではこちらが一番まとまっています。

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) August 16, 2021

脳震盪の機序、病態、セカントインパクト等、かなり見やすいので、一般の方でも、専門家の方でも一読の価値は十分あるでしょう。https://t.co/TyvGcyXZUd

脳震盪の多くは、7~10日で症状が軽快するのものもあります。

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) August 16, 2021

ただ、20%以上は3週間以上慢性化するとも言われており、中でも、若年者ほど慢性化しやすいと言われています。

(俗にいう後遺症を負うと言うやつ)https://t.co/lxvDmUzWD6

と言うことで、症状や状態管理、安静、リハビリテーション等、網羅的に情報が掲載されているのが、下記のBJSMによるConsensus statement に掲載されています。https://t.co/ZVrDewkBA1

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) August 16, 2021

※下記画像は上記2017年BJSMにて発表されたSCAT5と補足資料も合わせて統合https://t.co/lCVyzR4eaf pic.twitter.com/2T9k39s2vn

その3年後の2020年に、

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) August 16, 2021

脳震盪に対する確認〜評価〜治療フローも発表されています。

1次フローは脳損傷に依存する症状、頸椎損傷の確認等、

2次フロー頸骨格障害、前庭系障害、自律神経障害、運動遂行障害の鑑別等が記載されています。https://t.co/Aqs8ljC29k

『こんな事は出来ない!!』

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) August 16, 2021

『そんな小難しい論文は読めない!』

『そんな事、勉強する時間ない!!』

『餅は餅屋!!俺たちは審判だ!!』

と心の奥で思った、そこの審判の方。

悪いことは言いません。

早くメディカル呼びましょう

早くメディカル呼びましょう

早くメディカル呼…(以下略)

続↓ pic.twitter.com/UkHGM9rdGL

そして指導者の方へ。

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) August 16, 2021

2017年の研究では脳震盪後(90日間)に約3.4倍ほど下肢の怪我を負いやすかったり、https://t.co/IynkFHcxeo

2019年の研究では脳震盪後1年以内で下肢障害は67%増加してたり、https://t.co/Oy1JJ9eMsB

発生した脳機能障害以外にも、その後の経過、影響の観察も非常に重要です。

というのも、2017年に大学フットボール選手の研究ですが、脳震盪後の身体変化(下肢の安定性)が自覚症状なく進む可能性が示されたりしてます。https://t.co/jn3VOIJMae

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) August 16, 2021

これらは教育された専門家でないと判断が難しく、よほど教育を受けていないと、一般的な指導者やコーチ、審判では難しいでしょう。

つまり、コンタクト後に調子が上がってこない選手を見て、

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) August 16, 2021

小言『びびってんじゃねーよ』や後ろ指『やる気ねーな、あいつ』とか言い出しかねない大人に対して、当方は非常に心配です pic.twitter.com/w0AynAbnux

それほど繊細な選手、子供達と関わっていると認識できた暁には…

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) August 16, 2021

早くメディカル呼んでください…

ルールや習慣、慣例も大事ですよ?

理解してますよ?

だから、いつでもお待ちしておりますよ…

早くメディカル呼んでください…

(終)

前回の記事を読んで頂いた方は、

『EBM:根拠に基づいた医学』に関して

情報抽出のイロハ、精度を上げる重要性、等々を存分に感じ取って頂いたと思います。

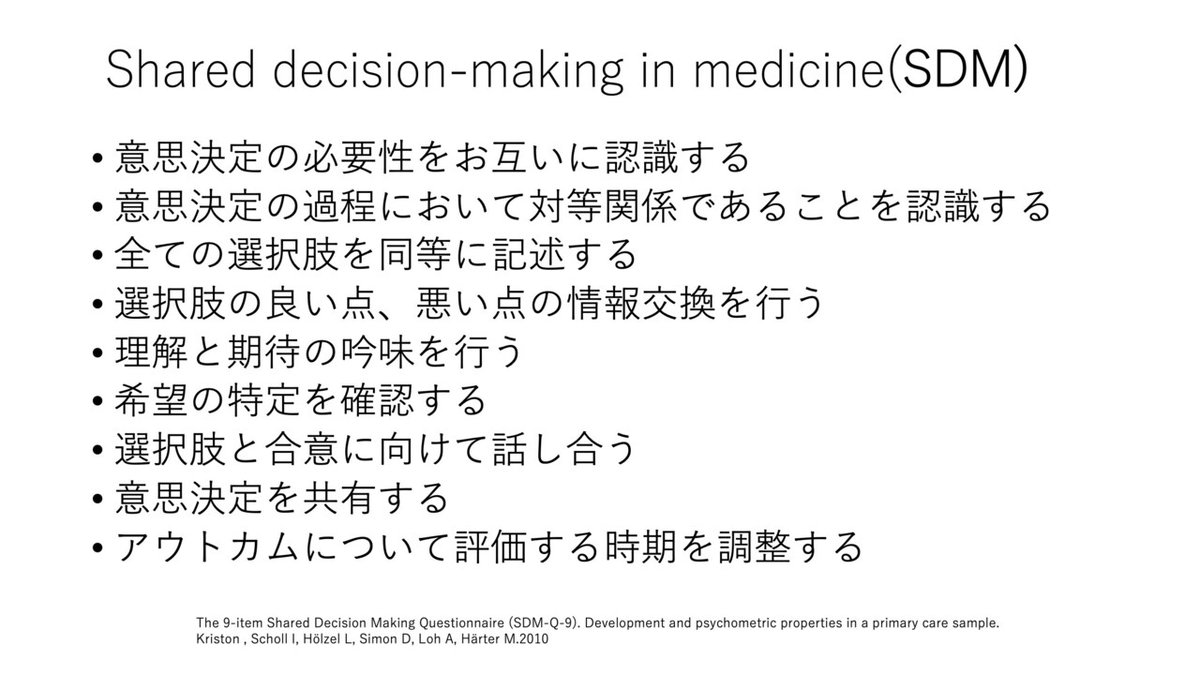

EBMの定義:個々の患者、対象者のケアに対する意思決定において、

良心的に、明確に、分類を持って最新最良の医学知見を採用する事

それらの知識は【SDMを実現、効率化する為の必須のスキル】となります!

何故なら、【盲目にならない為】に…

よって、ここでは前回の記事よりも一歩先に進んだ情報として、

それらを有効活用できる様な【システム】や【ツール】を

紹介していきたいと思います。

つまり…

PubmedやGoogle Scholar等のデータベースで

解決できない(時間がかかる)問題を解決したい!!

例えば、簡単な所でいうと、

【h-index】や【インパクトファクター】みたいな所です。

毎回確認したい気持ちは山々ですが、いちいち面倒です。

時間は有限です。自分の身体も有限です。

※【h-index】とは??

・引用される論文をどれだけ執筆されているかという研究者に対する指標

※他にも【i10-index】というものもあり、10回以上論文引用された回数を示す数値もあります

※【インパクトファクター】とは??

・ジャーナル(学術雑誌)の世界への影響度を評価する指標(数値)

・ジャーナルの影響度を定量的に比較する手段

・ジャーナル掲載された論文(過去2年間)の被引用状況から数値を毎年算出

※他には【アイゲンファクター】というのも存在します

なので…そんな問題達を”サクッ”とシステムで解決していきます。

つまり、ここにあるのは…

【楽と効率のバランスが取れた勉強が好き!】

そんな人達にしか好まれない論文関連の

”システム”や”ツール”等を今回は紹介していきます。

オススメな論文データベースや、管理方法、面白いシステム等々…

本当に色々ありまして、今回はそれらを紹介していきます!!

もちろん、当方が実践している物を中心に紹介していきます!

(※そんな貧乏性な自分は無料ツールを使い倒してます。笑)

(※お金に余裕ある人向けにも有料ツールも併せて紹介していきます。笑)

oka先生@TrainerWao がどうやって今まで読んだ論文整理してるのか気になる。なんでこんなにピンポイントで欲しい文献出せるのか。

— 唯一 (@yy_onlyone1012) April 16, 2021

英語全然なんですよ😭

— ニシカワ@理学療法士 (@takuyaokowa_pt) January 13, 2021

毎回論文読むのに翻訳サイトとにらめっこです笑#おかべん 楽しみにしてます🙇♂️

論文検索にほんと自信というかセンスがありません😭

— たろす (@C0RU0q8SYYMUtpQ) January 2, 2020

勉強させて頂きたいです😭

論文検索の際の方法などがいまいち良くないのか目的の論文にたどり着くまでに時間がかかることが多かったのでめちゃくちゃ興味深いです!

— 横井 健人⚾️🏃🦶 (@PT_yokoken) January 2, 2020

是非お願いします🙇♂️

疑問点に関しては教科書で調べることが多いからです。

— 山下裕太🏉(札幌ラグビートレーナー) (@yamasrugby) December 14, 2019

そこで引用されている原著論文などを読んだりします。

あとは、読み方も悪く欲しい情報をすぐ探せないなどもあります。

(…皆さん非常に苦労されている様なので…

この記事がそれらの一助になれば幸いです!)

(”システム”や”ツール”を使って乗り切りましょう!!)

昔は、楽は自分のために良くない、全て自分でやる、無駄な努力はない、と思っていましたが、色々やってきた今は、『時間は有限だし、効率化ツールは使った方が生涯生産量が多いかも』と思っていたりします。つまり、自分の長所に特化、伸ばすことを中心に据えることは悪いことではないと思ってます。

— 竹林 崇@脳卒中リハの専門家, 作業療法士, PhD(医学) (@takshi_77) October 5, 2021

自分も上記先生と同じ思いです。

自分で”全てやる”という気持ちは大事ですが、

それよりも、自分の”時間”の方が大事です。

またまた、

論文検索のデータベースについては、

”Pubmed”と”Google Scholar”が2大巨頭ですが、

その抽出される精度は【玉石混交】です。

✔️論理演算子の検索式

#1 AND #2:両方(#1と#2)の検索条件を満たす

#1 OR #2:少なくともどちらか(#1と#2)一方の検索条件を満たす

#1 NOT #2:#1の条件を満たすが、#2を含まない

✔️検索タグの検索式

#1[au]:著者、執筆者の検索

#1[pt]:論文の種類検索

#1[dp]:出版年の検索

#1[ta]:雑誌名を含んだ検索

#1[tiab]:タイトルと抄録の検索

#1[Mesh]or[mh]:類義語、キーワードで検索

✔️一致検索の検索式

"#1":単語一致する検索

#1✳︎:前方の#1に一致する検索

上記等は、前回の記事で説明した一部分ですね!^^

わざわざ、こういう面倒くさい事をしないと、

上記データベースの精度は【玉石混交】なので、

必ず上記の様に【検索式】を十分に作成していく必要があります。

※そんな【検索式】等、それ以上に深く説明しているのは前回の記事👇

==(非常に大人気でありがとうございます)===

…ですが、他にも優秀なデータベースが存在します。

そこから検索をかけた方がトップジャーナル等の情報を取りこぼす事なく、

そして、労力なくゲットできる事があります。

もしくは最新知見に対して取り損ねずに、検出できる可能性を上げてくれるデータベースもあります。

全ては【目的次第】なのですが、利用する価値は十分あります。

(勉強ほどコスパの良い遊びはないですから…

もっと効率良く遊べる方法や、コスパを求めるのは当然ですね!)

さて、いきなりですが、"速読"と"精読"の違いはご存知でしょうか??

どちらも論文達と付き合うのに非常に重要なスキルになります。

"速読"=『応用できる問題の発見』

→最新の研究動向や内容を知る為に、素早く吟味する事

+広くアイディアを得た場合、何かに応用できる可能性が上がる

✔️広く浅く知る事で対応力が向上する

✔️様々なシチュエーションに強くなれる

"精読"=『解決すべき問題の発見』

→1つの情報に対して様々な視点で確かめ、深く吟味する事

+深く知ることで見えてくる課題やリスク(限界)を感知できる

✔️注意事項やリスクを拾い上げる力が向上する

✔️具体的な状態や応用の仕方を考察できる

例えば、先行研究を読み進めていけば、

・どの分野が?

・どれくらいの進捗で?

・どこまで分かっていて?

・どこからが分かってないか?

総じて、これが"速読"+"精読"=【流れを理解する】

というスキルになります。

勉強の面白い、重要な所は、

— Oka Kensuke@鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) June 20, 2021

【分からない事が分かった!】

ことよりも、

【分からない事がどこまで分からないか?】

の方が重要だと思ってます。

この様に、より良い”質”と”流れ”を求める活動は2010年ごろから、

世界各地で活発に見られる様になって来ています。

✔️そんな情報知らない…知らなくて良い!!

✔️そんな情報知っている!実践している!!

これで、かなり”情報リテラシー”と”情報収集”に

差が出てしまう事でしょう…

そうならない為にも、それらを見識やノウハウとして

是非チェックして頂ければと思います!!

それでは、一緒に素晴らしい情報に会いにいきましょう!!

”1イイネ数”ごとに”1行”ずつ開けていきますので、

どしどしイイネくださいね!!(2023.4/19更新済)

〜〜〜〜購入者の声〜〜〜〜

普通にビビッと来て買いました。

— ハム🐹整形外科 (@orthopedic_Ham) October 10, 2021

サラッと一読しかしてないですが価値は十二分にありました。

あとは実践!これで論文検索の悩みから解放されることに期待…!! https://t.co/307hkuJYmb

お恥ずかしい話ですが論文ってよくわからない!!

— 伊東 独立1年生! (@6ZY60zbE2qUBmDb) October 10, 2021

ずっとモヤモヤしていたので即購入しました!! https://t.co/l3Zu6Pvemr

前回も購入させて頂きましたが、今回も即購入させて頂きました。

— kitamoto@肩 (@kitachan_PT) October 10, 2021

いつも有益な情報ありがとうございます🙇♂️🙇♂️ https://t.co/uRg8vW24vx

院内でプロトコルを確立する為に、整形系の論文を不器用ながら集めていたので、是非読ませて頂きたいです! https://t.co/hvrF90x5Dc

— とうもん|evoreha (@haisai_tomon) October 10, 2021

早速購入しました🦍

— ぱらゴリ🦍@リハビリスライドブログ (@physicalgorilla) October 10, 2021

ありがたく活用させていただきます🦍✨ https://t.co/YuHiCJmtLH

「自分で"全てやる"という気持ちは大事ですが、それよりも自分の"時間"の方が大事です。」

— 神藤🏃♂️臨床疑問だらけの運動器PT (@kntu_tsk0809) October 10, 2021

無料部分の言葉に惹かれ購入させて頂きました!🤓

読ませて頂き、効率化していきます🏃♂️

ありがとうございます😊 https://t.co/sWpgYSSt2F

購入させていただきました。

— 瀬谷崎将也@ヤバい治療家集団の社長 (@masayaseyazaki) October 10, 2021

ありがた過ぎます。 https://t.co/zsloSlr6aA

論文探すのに苦労するのでこういうツールがあると凄く助かります! https://t.co/jujpXOvNKC

— ramen PT@リハ栄養 (@kisirehapt) October 10, 2021

いやーほんとに早いんですよこの人💦

— 田中 矢(tadashi)@運動器エコー×柔道整復師〜 (@yadashitanaka) October 10, 2021

論文出してくるの笑 https://t.co/WffcmxOh78

岡先生のツイートを拝見してると、論文の検索力、知識量は、とてつもないんだなと感じておりました🤔

— 老月隆太郎 (@oidukiryutarou) October 10, 2021

このシステムを活用して、論文の検索力を身につけてたいです✨ https://t.co/WX5z9ATsrL

郷間「岡さん!〇〇についてご存知ですか?」

— 郷間光正@肩関節機能研究会 代表 (@FujikataGoma) October 10, 2021

5分後...

岡さん「お待たせしましたー!〇〇は××という報告もありますね!たぶんこれは〇△※◇〇〇※□ですかねー」×4〜5論文😂

岡さんの検索能力、読解力の速さの謎がここに隠されてるんでしょうね🤩 https://t.co/hfDtEzsbmS

院卒してから久々に論文読み始めたら日本語ですらまー読めない笑(笑えない)

— MIYA (@MiyaEureka) October 10, 2021

そんななんで少しでも効率良く論文探せればと思います。 https://t.co/CaqNO536AI

岡さんの情報量の秘密を知りたいので、購入しました!時間は有限、自分の身体も有限。響きました! https://t.co/yss64agwbU

— Furyo@運動器とエコーと神経 (@Furyo74178058) October 12, 2021

ちょうど探してました

— アショウ@リラクゼーション見直し人 (@Shoki_Azuma) October 11, 2021

ありがとうございます、購入させていただきました。 https://t.co/yNaaLtzBQJ

購入させて頂きました!

— じんた|運動器×理学療法士 (@k_jinta) October 11, 2021

毎日英論文を1本は読むようにしているので、

非常にありがたいnoteだなと言うのが

第一印象です!

じっくり読み込みたいと思います!! https://t.co/pLTbyXXbKX

【岡先生流 論文検索&管理note】

— まつうらこーた (@kotakota891) October 11, 2021

購入させて頂きました!

一言で言うと…

"論文検索について無知すぎた"と思いました!

こんなにも検索方法が世の中に溢れているとは…

私みたいにPubmedかgoogleがメインで論文探ししているそこの貴方!

是非とも読むのをオススメ致します👍

何回も読みます! https://t.co/THZuN3jDQg

こういう情報をしっているかいないかで今後の成長に雲泥の差が出るんだろうなー

— nj (@nitta_jny) October 11, 2021

このノート知れただけでもありがたい🙇 https://t.co/oIxnc4OaoF

【@TrainerWao 】さんありがとうございます。

— 日本陸上競技(非公認) (@koukourikujyouu) October 15, 2021

よく使用するpubmed やGoogle scalar以外にも有能な検索ツールがあることは知りませんでした。

日々の臨床、トレーニングにも応用していきます。 https://t.co/svUzQQa9kr

前回の記事もそうでしたが、岡さん@TrainerWao の熱量がすごい!

— まじめにふまじめかいけつPT (@fumajimept) October 14, 2021

これだけの量・質でありながらとても分かりやすく解説しています。

これがあれば(良い意味で)とても楽ができると思います。

さっそく色々と活用してみたいと思います!https://t.co/n9cvOFjxAj

【@TrainerWao 】さんのnote、紹介してるツール2、3個とかじゃなくて凄い数です

— よーしょー@多汗症セラピスト (@yosyo0331) October 14, 2021

それを1つ1つわかりやすく紹介してくださっています

まさかGoogleスカラーやpubmed以外にもこんなにたくさん素晴らしいツールがあったとは...

早速今日から活用中です☺️https://t.co/QbBX1cFm90

岡さん@TrainerWaoの叡智の結集。

— ガリバラ🍖旨味 (@Rexxxgg) October 14, 2021

今までは、Pubmedかgoogleでメイン検索をかけて知った気でいた自分に喝を入れました💦

内容は非常に濃密でした…

気になる方はぜひ、読まれてみて下さい。迷う時間が勿体ない!https://t.co/dKOtbMvbxJ

隙間時間に最新の論文が検索できて、さらに保存も出来る最強のアプリが知れました❗️

— 北山佳樹@エコーと足部が大好き (@PtGekikara) October 14, 2021

これで通勤時は毎日論文読めるのでワクワクが止まりませんね🌟 https://t.co/eaKAUXpXS5

いやはや、本当にすごい内容でした!

— だいじろう🐱スーパー理学療法士にオレはなる! (@idoco_daijiro) October 14, 2021

これだけの内容をこんなに分かりやすく解説されているものは他にはないのでは?

学生時代や若手の頃にしっかりと知っておきたかった内容です。

情報収集のコスパを良くしたい方は必読のnoteです! https://t.co/yrxZjBZcUP

各種データベース紹介

少しだけ概論と各種のツールを紹介していきます

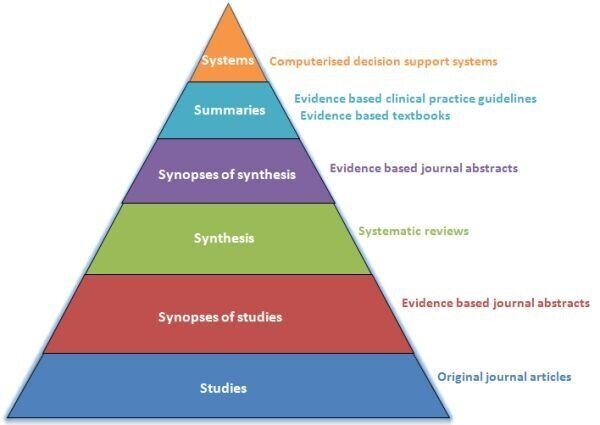

先程も紹介した様に、2016年に『EBHC pyramid 5.0』という

”ヒエラルキーロジック”が発表されました。

…と言われても…ですよね( ・∇・)笑

そもそも、このヒエラルキー作成前の段階で

2009年に『6Sモデル』という物が考案されました。

上から…

①:作成や利用が十分に可能なコンピューター(自動化)システム

②:各種ガイドライン

③:精査されたジャーナル(≒有名ジャーナル)

④:システマティックレビューやメタアナリシス

⑤:各種ジャーナル等のアブストラクト(抄録)

⑥:各種研究(RCTやコホート、ケーススタディ等)

この『6Sモデル』に準じて、

広く見てみると下記の様な全体構造になります。

という事で!少し話を戻すと!

上記の2016年、BMJから発表された『EBHC pyramid 5.0』では、

・検索エンジンの使用順

・エビデンスの確認方法の使用順

(これは目的にもよりますが…)

『上位に相当するピラミッド部分から使用しましょう!』

と提言されてきた…という経緯です。

※使用順に関する補足

・疾患の有無、要因と結果の関係性を調べたい時

→観察研究(コホート研究や横断研究)

・治療や予防方法を知りたい時

→介入研究(RCT等)

・特定のアプローチ結果を知りたい時

→シングルケース研究

・疾患を調べたい時

→記述的統計(症例報告)

※ちなみに…

システマティックレビュー:論文を基準と目的に従って検索、記述する

メタアナリシス:収集した論文を統合、解析、重み付けするデザイン

そこで、各階層で使うべきデータベースは

『何が推奨されるか?』という話題に発展していきました。

①:作成や利用が十分に可能なコンピューター(自動化)システム(Systems)

✅QuadraMed

⇒1993年から発足された医療統合型システム。研究者向き。

✅Isabel

⇒1999年から発足された診断システム。

(余談ですが、このシステム開発の発端は、

現実の臨床で”誤診”という悲劇があり、

その”誤診”を回避する為に生まれたシステムです。

こういう開発に対する思いが溢れているのは個人的に好きです。笑)

…これは一般人、

…個人利用が無縁の人多数…なので飛ばします。笑

②:各種ガイドライン(Summaries)

✅BMJ Best Practice

⇒世界5大医学雑誌の一つであるBMJ(British Medical Journal)が提供するシステムです。

ログインすれば無料で1000件以上の世界のガイドライン、エビデンス(治療法や基本情報)を見ることができます。

※2005年から有料化したが発行1年後に内容は閲覧可能

(pubmed等から検索すると見れる)

✅National Guideline Clearinghouse

⇒アメリカ医療システムの安全性と品質の向上を目的としたシステム。

各種論文の要約を素早く確認することができます。

右上の検索窓から検索することができます👇

※大学院の方や有料で探したい!…等の方は

✅Dynamed が非常におすすめです!

理由としては専門スタッフが批判的吟味を行なった論文しか掲載されないので、質の高いものを厳選して読むことができます。

③:精査されたジャーナル(≒有名ジャーナル)

(Synopses of synthesia)

✅ACP Guidelines

⇒アメリカ内科メンバーによるガイドライン。

項目別にまとめられて簡単に確認できる所がおすすめポイント。

ただ、見れない記事もあるので、使い勝手に問題あり

✅CPG Infobase

⇒カナダの診療ガイドラインで、1200以上のデータから症状や治療方法の検索を行うことができる

真ん中の検索窓から検索することができます👇

✅NICE Guidance

⇒イギリスの診療ガイドラインで真上の検索窓から検索することができます👇

✅Database of Abstracts of Reviews of Effects(DARE)

https://www.crd.york.ac.uk/crdweb/

⇒ヨーク大学のスタッフを中心に運営されているデータベース。

質が担保されつつ、検索数やヒット数は非常に多いが、

少し古い(3~4年前)のデータが中心になっているので、時差を感じる時もある。

真ん中の検索窓から検索できます👇

④:システマティックレビューやメタアナリシス

(Synthesis)

✅Cochrane Library

⇒イギリス主催で世界220か国以上に、メンバー&サポーターが論文情報(レビュー)を記載。

これほど美しい情報データベースが無いと思われる。

非常におすすめ。かつ、愛が止まらない。

右上の検索窓から検索することができます👇

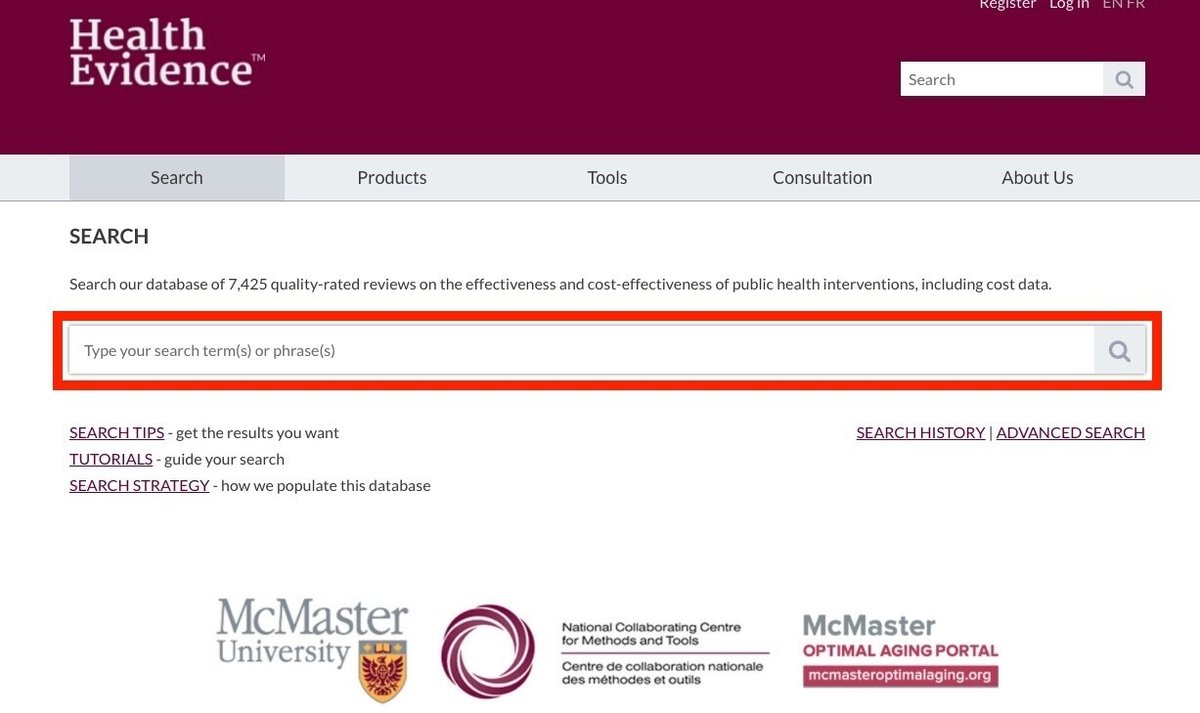

✅Health and Evidence

⇒公衆衛生を中心にしたデータベース。

論文情報が重要度で色付け表示されるので、優先事項を視覚的に教えてくれる。

ただ掲載数はかなり少なめ(特に運動器)

真ん中の検索窓から検索することができます👇

”1イイネ数”ごとに”1行”ずつ開けていきますので、

どしどしイイネくださいね!!(2023.4/23更新済)

ここから先は

¥ 4,980

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?