内臓と関連痛について

はじめに

どもです!岡(@TrainerWao)です!

covid-19で自粛していて、みなさん調子どうですか??

そんな自粛生活も、思い返せば良い思い出になるんでしょうね…

いや、しかし、、思い出にする為には…

みなさん、成長してますか??^ ^

みなさん、成長できましたか??^ ^

この1ヶ月、95% 対人接触減らし修行

— 岡 賢佑@EBM鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) April 19, 2020

(=自宅ニート)

・論文347編読了

・Differential Diagnosis for Physical Therapists 6th 翻訳(全712p)

・MECTwitterライブ配信(初)

・アプリ開発(超難航中)

まじで疲れたので、最近Twitterはふざけてます。最近フォロー頂いた方ごめんなさい。もうちょい待って…

自分はと言うと、このペースは流石に今は落としていますが、

まだまだインプットとアウトプットを試行錯誤しながら修行中です!^ ^

なので最近の夜中は、基本的に誰か岡のテレワークの犠牲になっております。笑(かわいそうに…)

そして、そうそう。

最近SNSは本格的にふざけ出しています。笑

でも、理由は不明ですが、何も変わらず色々な方がフォローしていただいている様で、本当に感謝感謝であります。m(_ _)m

僕もそういえばnote何か書こうかなぁ( ・∇・)

— 岡 賢佑@EBM鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) May 11, 2020

何もしてないのに、ふと見たらnoteのフォロワー激増してる( ・∇・)謎デス

DDx系の知識にしようかな( ・∇・)適当デス

そしてスライドPT様のスライド綺麗過ぎて吐きそうです(๑╹ω╹๑ )スゴスギ https://t.co/MHjW69Y91i

そして…

そんなに有益な事書いてないのにnoteの方でフォローしていただいている方が爆増中です。なんで?笑

ってな訳で、フォローしていただいた方々を思い

本邦では全く無い情報をまとめたnoteを作成する事にしました!

テーマは『内臓と関連痛』です。

実は、最近の修行weekに読んだ中で一冊の本↑

(英語で700ページぐらいあります。笑)

に結構な量で『内臓系』に触れられているんです。

筋骨格系は?笑

そう思うあなたは『日本のセラピスト』ですね。

そんなあなたが、この記事を最後まで読み終えた時

『内臓、超大事、じゃん!!』

って思考になることをお約束します。

※今回は書籍の内容を伝達しているのではなく、あくまで参考にしており、暇な岡(笑)が一からリサーチしてお伝えする内容なので、上記の本の内容とはかなり違います。

そうそう!!

国家試験レベル(あマ師の2020年分)に内臓痛で、こんなのも出題されてました。笑

内臓と痛みを国試レベルから考えてるとは、すごく良いことですね!!

なので、色々と紹介したいのは山々なんですが、

日本でそんな情報…信ぴょう性のあるものってあんまり見つからないのです…笑

そこで、是非『red flag』の確認から『臨床での適応』を考えるべき内容を…

それはつまり

『〇〇だと思うけど、〇〇じゃなかったらどうすんの??』

そんなお話が

『Differential Diagnosis(DDもしくはDDx)』

になります!

〜〜〜〜〜読者の感想〜〜〜〜〜

ほんとに箱(病院、クリニック)の中にいると「鑑別」は医師が行ってくれるので、ほとんど勉強してませんでした。

— sato ryo (@PTryo_body) May 18, 2020

そんな人が読んでもとても理解しやすいですし、内臓と関連痛の重要性がわかります! https://t.co/Erw3QPqAAU

これヤバイ…

— 離島PT (@ritouPT_Y) May 18, 2020

永久保存だ!! https://t.co/7lzxYpIKk6

病院に属さないタイプのセラピストこそ読んだ方が良いかも

— U @ Acupuncturist☯ (@U_acup) May 18, 2020

ここまで丁寧に解説してくれるのはありがたすぎる https://t.co/MmytbMnGpM

すごい、よくまとまってる。

— ニハク🧚♂️ソーシャルディスタンス (@nihaku) May 18, 2020

ここで紹介されてる『Differential Diagnosis for Physical Therapists』は旧版がエンタプライズさんから齋藤昭彦先生訳『セラピストのための鑑別診断』というタイトルで出版されてたんだけど、最新版はどんくらい改訂されてるんだろう。気になる。 https://t.co/Oy986nyE01

すごいなぁ。

— じんた/理学療法士×主夫 (@k_jinta) May 17, 2020

この内容が無料とか。

神すぎませんか。 https://t.co/TasaIZSslr

皆さん読んで下さい❗️

— Yoshiki@エコーと足部大好き (@PtGekikara) May 17, 2020

岡先生ありがとうございます😊 https://t.co/cvKRrtG9v5

おぉー!岡さんナイス過ぎるものかかれてる😂👍🏻

— Take🇯🇵Movement 1st /Pilates & Physical Therapist (@RihaClinicians) May 17, 2020

ありがとうございます🙇♂️

みなさん、これ絶対見といた方がいいです。

無料だからとかじゃなくて大事すぎるし超わかりやすくまとめてくれてますよ!

無料だしw

内臓と関連痛について|岡 賢佑 @TrainerWao #note https://t.co/qgq12Odklk

すごくわかりやすくて見入ってしまった...

— 体のストレス専門家@yuta (@seitaisi_yuta) May 17, 2020

臨床でも使える内容であって、

無料でここまでのものをみれるのは有り難いです。 https://t.co/Y2spcbS2M9

【朝活の前に】

— りゅー 【開業】目指せ独立 (@futaba290919) May 17, 2020

朝活でブログ書こうと思ったら、賢佑さんのnoteが。

スライドも多く、テンポもよく、プラスα豆知識も勉強になりました🙇♂️✨

関節ー筋肉ー神経ー内臓の繋がりで、自分で対応可能なものと対応できないものを分けられることは重要💪✨

知識・技術は柔軟に広げていきたいものです🍀 https://t.co/pXRXDaj8lu

内臓の解剖学や、圧痛点全て書いててとても分かりやすいです!!

— 雄大 YUDAI (@yu1030dai) May 17, 2020

これを無料でみれるのは嬉しいです!

内臓の基礎知識を学ぶには最適😁

ありとあらやる情報が全部入ってて感動です!😂 https://t.co/vNbf2V825m

半端ない

— 中野 仁:未来あるアスリートを守る鍼灸師トレーナー (@hitoshi105323) May 17, 2020

『神』レベルです

自分には出来ません

ありがとうございます🙇♂️✨✨ https://t.co/AiqIJ3PDdd

note内にあった

— チャンオカ@理学療法士(機能解剖×fascia×末梢神経×pain) (@chan_oka_) May 17, 2020

「予期できるリスクに対して準備するのがプロ」

その通りですし、

非常に重要な内容が公開されていて

とても有益です‼︎

身体に関わる人は一読の上、見識をさらに深めていくべきですね‼︎ https://t.co/6fueGjT2pq

これはすごい😅

— ゆうや@柔道整復師 (@yuya310629) May 17, 2020

絶対に知識として必要です。

この疾患があるかもしれない。。

と考えるのはめちゃくちゃ

大事ですよね💪

またまた勉強になりました!

岡先生いつも

ありがとうございます🙏🙏 https://t.co/4mpiTx07hd

これ凄い。この内容が無料って神?😳

— Koo (@koo_physio) May 17, 2020

私見ですが、内臓由来の関連痛は外来でもかなり見受けられる因子

・慢性腰痛者と消化器系疾患

・鼠径部痛と腎機能障害

・肩こりと気管支喘息etc

文献やんわり探してたんです。有益な情報有難うございました🙏😂✨ https://t.co/jcXFBuIeEG

素晴らしい記事。凄く大事な視点。見逃すと、最悪のケースになることもあるし、アセスメントできていれば本人や御家族にとって最良の最期となることもある。本当に内蔵、内部疾患は大事です。 https://t.co/AOCNz6URIi

— OJC (@OJC3000) May 17, 2020

この質&量で無料…

— SNSI_臨床日記 (@SnsiPt) May 17, 2020

勉強しない手はないですね!

ありがとうございます😊 https://t.co/aNSndfEVZK

おぉ!!岡くんの今回のnote、めちゃクオリティ高い!

— 西川 匠 Takumi Nishikawa (@physio_tennis) May 17, 2020

トレーナーやセラピストの方は一度読んでみてください。

日頃の疼痛対応のヒントになるかも!

内臓と関連痛について|岡 賢佑 @TrainerWao #note https://t.co/hF4EzZQz43

神様🥺

— ゆーさく / 医療に関する情報を発信🗣 (@kotokotoY66) May 17, 2020

内臓痛と関連痛については少し触れてましたが、ここまで詳しくは知らなかったです😳

やっぱり岡先生のノートは勉強になるなぁ。 https://t.co/jpXBuCTP9S

拝読させて頂きました❗️

— こーけつ⚾️好き=仕事が人生の目標 (@PT_koketsu) May 17, 2020

PTでここまで理解して

臨床に活かせる方が

どれだけいるのでしょうか?

少なくとも私は

内臓の関連痛を

考えたコトはありません💦

red fragは

医師が発見するから...

反省します💦

内臓と関連痛について|岡 賢佑 @TrainerWao #note https://t.co/9i0v8GuRaD

この内容で無料は感謝しかありません。

— PT kaccyan (@pt_kazuki) May 17, 2020

ありがとうございます。 https://t.co/vRzz2B00yU

大ボリューム!!

— スライドPT@神経・運動器 (@slidePT0412) May 17, 2020

内臓、やっぱり見なければ!

有益!!すぎる!!

そして、何より私がちっさく登場していてびっくりしました笑

岡さん、素晴らしい記事をありがとうございます☺️ https://t.co/mbnLDfoaN7

いやー

— 志水 康太@エコーと肩のわかりやすい情報お届け (@echohuku) May 17, 2020

いつも通り面白い記事でした😆

そしてボリューム満点🍔

まずは

"あの何回も出てきたイラスト"

を脳に焼き付けようかと思います😌

内臓と関連痛について|岡 賢佑 @TrainerWao #note https://t.co/n4qWTQnj0g

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

みなさんに質問です。。。

…批判的に捉える能力お持ちですか??

例えば、よくある間違い。↓

最近、色んな同業者と喋っていて思うことは、

— 岡 賢佑@EBM鍼灸理学トレーナー (@TrainerWao) March 16, 2020

システマティックレビューやRCTをどれだけ並べて述べていたとしても、シングルケーススタディーをバカにしてる様では、日の目を見る事はないだろうと思う。心の底から。

その辺りを臨床に置き換える為には…

正しい知識や批判的吟味能力が必須であり、

その中に『Differential Diagnosis(DDもしくはDDx)』

という観点、考え方も必要になってきます。(海外では普通)

これを臨床例で例えてみると…

こんな事、よく起こる事でも無ければ、いつ何時自分に遭遇しないとは限りませんよね。

しかも、こんな研究もあります。

『Differential Diagnosis』

を学んでいる海外でもこの様な状況であると示されていますが、

日本はどうなんでしょうか?そんな教育受けたことがありますか?

そう…そんな機会そもそもないんです。( ^∀^)ナゼナゼ

それを裏付ける知見として、面白いのがこちら↓

『腰痛red flagに対するsystematic review』

・1つのred flag signで判断する事は注意が必要で、偽陽性率が高いことを認識する必要がある

・ただし、いくつかの評価を加えることで、正確性は向上する可能性がある

↑要は

『単発だけで繋がらないチグハグな知識は通用しない』

って言うてます。笑

っで、今回のテーマ『内臓』です。

内臓に問題あるのは大なり小なりありますが、

『やばい』事もありますよね。

でも、『内臓と関連痛』なんて全然情報が出回っていない。

ってな感じに繋がってきます。

そこで、今回は

にも多く触れられている

『内臓とセラピストの臨床に関するもの』

を適当に解放していきたいと思います!

ちょっとテンション上がってきました??笑

では、始めていきましょう!!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

僕は単純です。

いいねボタンがあればまたnoteを無料で書こうという気力になります。笑

なので、RTとかハートボタン押してください。笑

アンサーがあると岡は泣いて喜び、枕を濡らします。笑

(イイネ多ければ公開範囲を増やすかも??)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

関連痛とは?

・関連痛(1864,Martyn,S)

→痛みは損傷領域に限局せず、その近傍や離れた部位にも現れる。

↑(江戸時代でっせ!!笑)

↑(仁やん!!南方仁やん!!笑)

古いのは基本的に、なんか小難しいので、

言い換えると…

・関連痛(2021,Oka,k)

箇所Aに痛みは無いけど、箇所Bのせいで、箇所Aに痛みがある様に見えちゃう

っで、その理由は諸説分かれてくるのですが、下記の理由が一般的です。

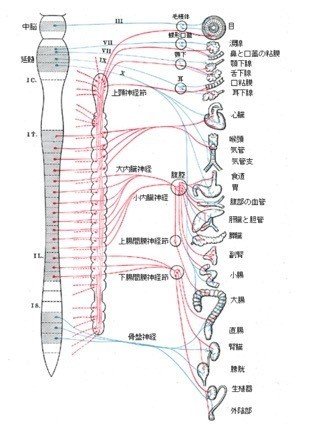

神経系の誤過剰興奮とレセプターの反応性興奮

ちなみに、神経系=体性神経+自律神経です。

・体性神経(運動神経、感覚神経)

→主に随意的(有意識)な活動が主

→運動機能の調節作用に関与

・自律神経(交感神経、副交感神経)

→主に不随意的(無意識)な活動が主

→内臓機能の調節作用に関与

上記に加えて、内臓由来の疼痛に関与するメカニズムは下記の通りです。

内臓に痛み

↓

内臓自体は痛みを感じない

↓

自律神経(交感神経、副交感神経)が刺激されて活動電位を伴う

↓

体性神経(運動神経、感覚神経)の神経路と同じ箇所に合流し通過する

↓

感覚情報が統合された結果、痛みとして認知する

=内臓壁(例:腹壁)は自由神経終末が存在するので痛みを感知する

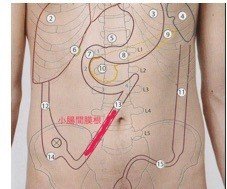

この小難しい話を、簡単に模式図で表すとこんな感じです↓

ちょいと少し、話は変わりますが、

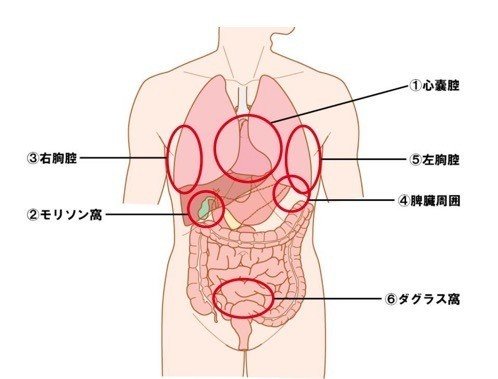

よくDrは内臓疾患をRule inする為に、

FAST( Focused Assessment with Sonography for Trauma )を用いたりします。

FAST:傷病者に対して,心嚢腔,腹腔および胸腔の液体貯留(出血)の有無の検索を目的にして行う

↑この丸で囲んだ所を『エコー』で確認します

そこに加えてて、聴診等やその他手段を用いて内臓疾患等をRule inしていくのですね!

内臓疾患に関する検査『前』項目(疑いを向ける為)の知識をまとめると下の図の様な感じです。

更にここで知識以外に何が大事か?というと…

内臓の状態や正確な判断を確立していくためには、

触診や体表解剖を熟知する(例えば肋骨や間隙の触診)能力が必要不可欠!

という事です。

先ほどあった『FAST』しようにも、『聴診』しようにも、そもそも場所が間違っていたら精度は当然落ちるという事です。

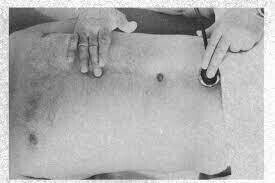

例えば、臨床例ではこちら↓

これは何でしょうか?

…

…

…

…

(めっちゃ書いてますね…笑)

…

…

…

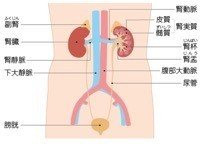

そうです!『腎臓』ですね!

で、そこの場所が腎臓かどうかを確認する場合は

『グランフェルト三角』の触知が必要です。

【12肋骨】と【固有背筋群】と【内腹斜筋】

の間にあります。

みなさん、パッと触れますか?^ ^

パッと思いつきますか??^ ^

この観点や知識が無いと

『なんか背中に変なの出てるね。脂肪腫?』みたいな

他人目線の観点で終わってしまいます。

これが、位置関係、内臓由来を学ぶ理由です!

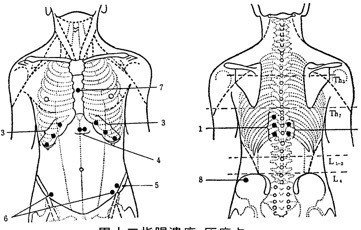

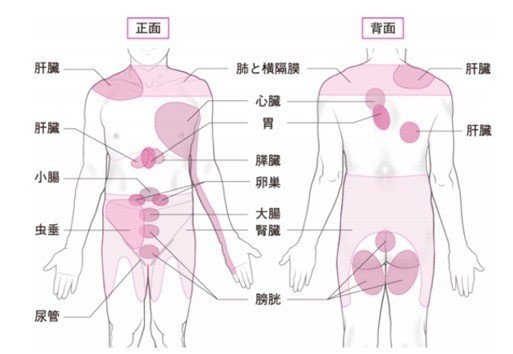

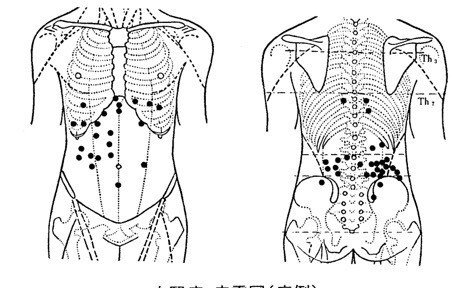

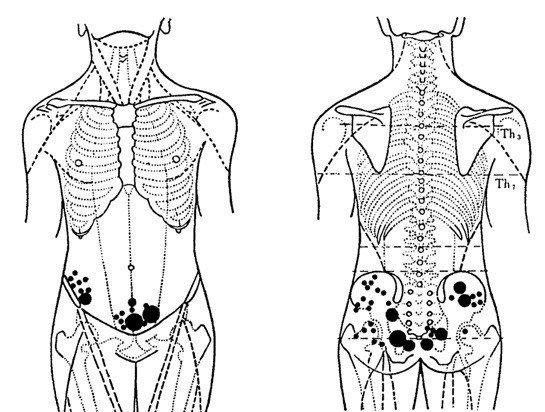

反射点(反応点)や対応筋等で症状出現は?

先ほどの内容をセラピスト目線から更にに考えていくと…

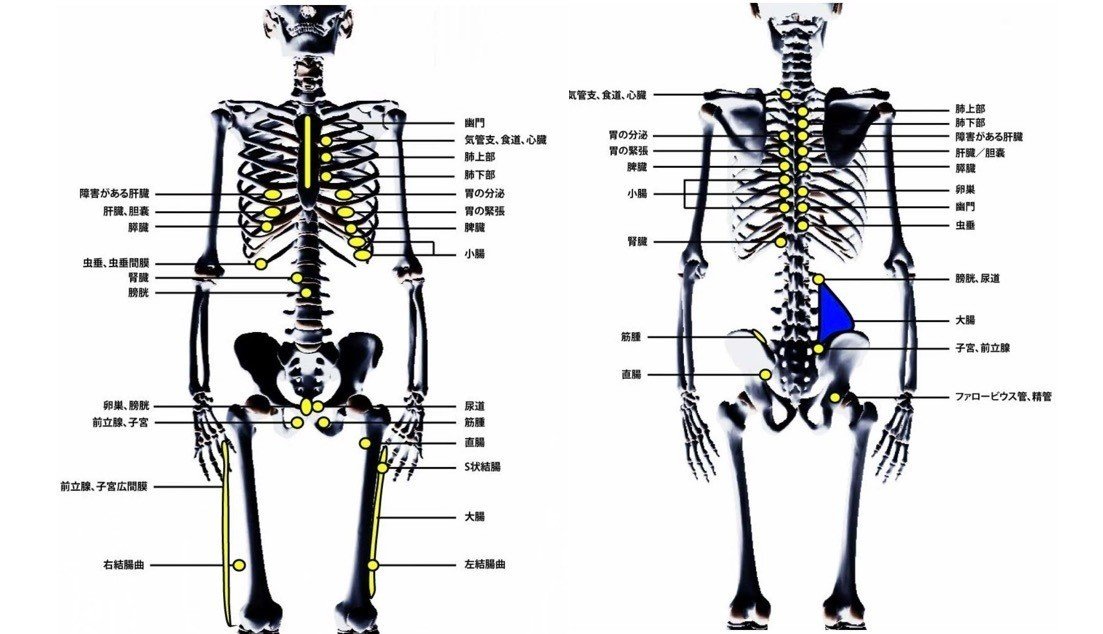

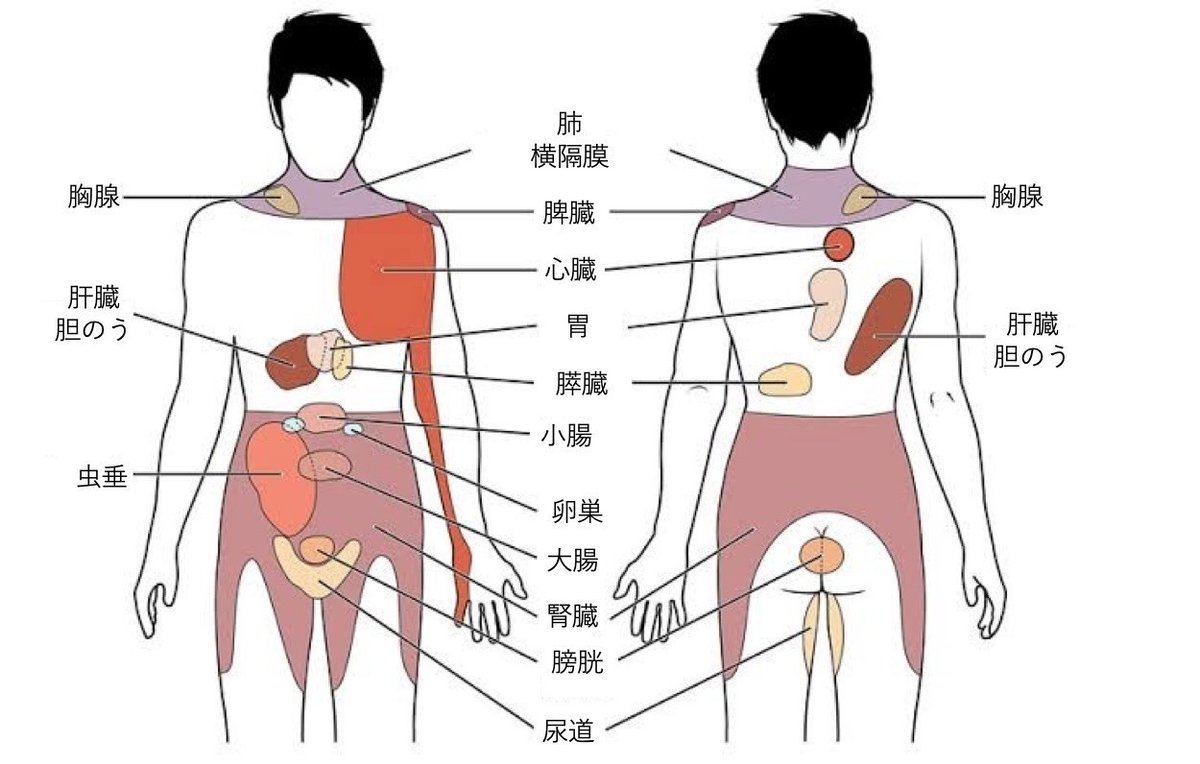

対応していく部位を挙げるなら…

肺:Th1~4

肝臓:Th7~9

胆のう:C4~5

胃:Th6~L1

十二指腸:Th12~L1

空腸、回腸:Th10~L2

腎臓:Th11~Th12

膵臓:Th9~Th10

大腸:下位腰椎〜仙骨

となるので、それを模式図で表すとこちら!↓

それを筋(体性神経と自律神経が合流する筋)に該当する部位はこちら↓

…と上記の様な対応表になってくるかと思います!

(上記はオステオパシーとカイロの知識を混ぜてみました)

特にこの中でも特異的な圧痛点(マックバーネー点みたいな内臓特異的な圧痛点)を示すのがこちら↓

しかし、ここで間違えてはならないのは

『必ずここに症状がでる!』

という解釈ではありません。

『ここに出る可能性が考えられる?』

というニュアンスの方が正しいかと思います。

(付け加えると、まだまだ有力なエビデンスも乏しいです)

まずは、ざっと概論として、

内臓の問題と身体症状がリンクする模式図で表してみると、

下記の図になります↓

↑超重要↑

てな訳で、まずは簡単に

体表(内臓)解剖や説明を簡単に書いていきたいと思います!!

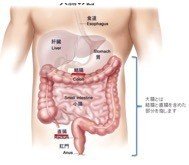

内臓の位置関係(国試レベル)

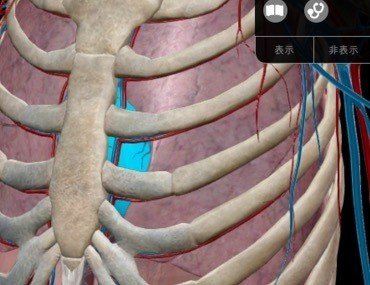

・・・・・心臓

役割:

拍動による血液循環・運搬

場所:

胸椎5~8番目の高さ

心尖部は第5肋間(第5~6肋骨の間)にある

肺、気管、横隔膜と接触している

関連痛:

左胸部〜左前腕内側 左肩甲骨上角、(左頸部)

この辺に症状が出やすい↓

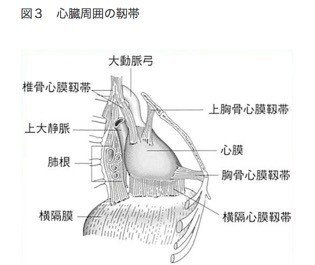

関係ないかもですが、実は心臓を支えている靭帯があるそうです。笑

『椎骨・胸骨・横隔心膜靭帯』と言います。

そりゃ、胸部に衝撃が加わった時、心臓に響くよな〜。

とも個人的に勝手に思いました。笑

すみません豆知識でした。笑

こう言うの入れたら、長くなるので、パッパいきましょう。笑

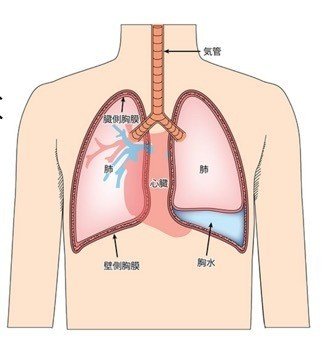

・・・・・肺(横隔膜)

役割:

呼吸によって酸素を取り込み、二酸化炭素を排出

場所:

鎖骨の2~3cm上で肺尖部に触れることができる

胸郭を介して聴診可能

関連痛:

頸部〜肩甲帯上部 局所

圧痛点:

第3-4肋骨間隙、第4-5肋骨間隙

↑またもや豆知識。

『最小斜角筋』なるものが実はあるのでは?と言われています。

これは直接、胸膜を持ち上げている事もあるそうです。

確かに、肺の問題であれば、

この辺り関連症状も出るのかな?と合点もいきます。

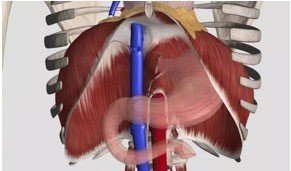

※横隔膜について(筋だが腱に付着)

起始は

胸骨部:剣状突起に付着

肋骨部:第7~第12肋骨・肋軟骨の内側に付着

腰椎部:腰椎1~4、前縦靭帯に付着

停止は腹直筋腱

神経支配:横隔膜神経

呼吸器、循環器は全て横隔膜の頭側に位置している

↓

横隔膜の運動=呼吸循環動態の変更を余儀なくする

(食道、腹部大動脈、下大動脈、大腰筋)

つまり…!

胸水等があれば横隔膜は上がって来れないし、

腹部大動脈瘤の破裂なんか起ころうもんなら、お腹の中は血の海になりますので、横隔膜の動くスペースなんか当然無くなりますよね。

だから横隔膜周囲の病変って、必ず『呼吸苦』が入ってくる。

故に、横隔膜周囲の病変って、そもそもやばいのが多いのです。

…

…

ちなみに、現代人は酸素を吸いすぎと言うエビデンスはありません。

(=報告されていません、故に空想と想像です)

また、常時、二酸化炭素を体内へ多量含有すべきと言うエビデンスはありません。普通で良いです。

(=むしろ予後不良、死亡事例な報告例の方が多いです。)

理由は、体内へ二酸化炭素流入ばっかりだと、ナルコーシスを起こしちゃいます。

そもそも、ヘモグロビンの酸素解離に関しては、

【炭酸ガス濃度(PaCo2)】【体内温度】【体液pH】

が大きく関与します。

例えば、

【炭酸ガス濃度(PaCo2)】が【上昇する】と

ヘモグロビンは酸素解離しやすくなるし、

【体内温度】が【上昇する】と

ヘモグロビンは酸素解離しやすくなるし、

【体液pH】が【減少する】と

ヘモグロビンは酸素解離しやすくなります。

(phは低くなれば酸性ですもんね!!)

この作用をボーア(Bohr)効果と言います。

(あと、体液のpH調節は腎臓です!)

(腎臓も続けて下記に解説しますね!)

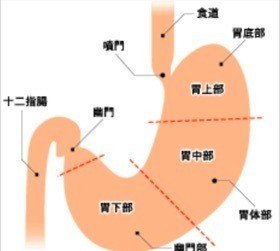

・・・・・胃

役割:

食物消化 殺菌

場所:

高さはTh11〜L2付近 食道は心臓の高さから心臓を避ける為、やや右側に蛇行

横行結腸との境目で胃体部に触れることができる

関連痛:

みぞおち部分、後面脊柱中央〜やや左側(支配神経、T6~T9大、小内臓神経、その他腹腔神経節と上腸間膜動脈神経節へ走行)

圧痛点:

左第7(分泌)~8(緊張)肋骨間隙

ここでまた豆知識。

食後は正常では左上方に胃体部の位置が変化していきます。

なので便秘気味とか、胃がしんどい時は、

右側を下にして寝るのがおすすめです。

何の話してるんだろう。笑

体調悪めです。

— SNSI_臨床日記 (@SnsiPt) July 26, 2020

昨晩吐いて、今朝も吐いて、胃の調子最悪です。

こんなときこそ内臓の復習!

って思って圧痛点押したら激痛でした。

もう胃の圧痛点忘れません。笑

現場からは以上です👀

画像は@TrainerWao 先生のnoteより。

いつも勉強させてもらってます!✨ pic.twitter.com/nMa8qrcIH0

参考になるかはわかりませんが…

— SNSI_臨床日記 (@SnsiPt) July 26, 2020

圧痛点がどこまでピンポイントなのかは知らないのですが、私の身体では9-10間まで圧痛ありました!逆に上の方は痛み少なかったです🤔

↑ってことは、胃体部〜胃下部なのかな??( ͡° ͜ʖ ͡°)

面白い知見、ありがとうございます!!

こういうの嬉しいです!!笑

・・・・・十二指腸

役割:

吸収を促進 空腸への誘導

場所:

臍と右乳頭を結んだ線上の臍から3横指上の位置

関連痛:

みぞ落ち周囲

圧痛点:

画像参照

圧痛点↓

関連痛↓

ちなみにPT界隈を賑わせた『め●た●先生』のオッティ括約筋はこの場所です。↓

ここに指って本当に入れるのかな…??笑

オッティ括約筋:十二指腸下行部に 開口する総胆菅及び膵管の出口にある(括約筋)

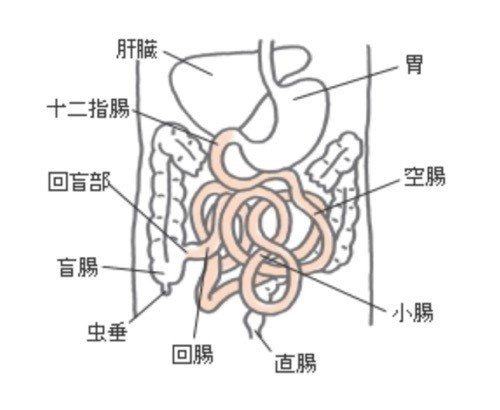

・・・・・小腸

役割:

栄養分の吸収と大腸への輸送

場所:

小腸間膜根をランドマークに(画像参照)

関連痛、圧痛点:

限局した臍周囲

ランドマーク↓

関連痛↓

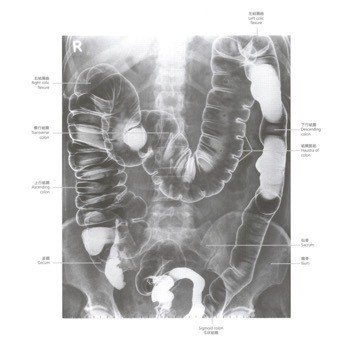

・・・・・大腸(虫垂含む)

役割:

小腸の残りの栄養吸収(主に水分) 不必要物質排出

場所:

S状結腸は腹直筋の直下

左結腸曲は第8肋骨の辺り(左側の方が深い )

関連痛:

両側腰背部(腸骨上方周囲)

圧痛点:

下腹部(小腸よりも下)

関連痛↓

※大腸でよく多いのは虫垂炎ですね。少し取り上げます。

虫垂の機能:腸内細菌のバランスと免疫保持

虫垂障害症状: 腹痛、発熱、下痢、嘔吐(急性増悪〜12時間)

圧痛点:マックバーニー点(右ASISと臍を結んだ線のASISから1/3)

痛みは徐々に右側上腹部〜下腹部へ移動する

注意点:大腸(腸全体)には蠕動運動あるので圧迫しすぎず適度な圧で。(不快感に繋がるので、目安は体表の深さ1/3まで)

関連痛↓

・・・・・・・・・・・・※番外編(便秘について)

大きく4つに分けれます。

①機能性便秘:運動不足、不規則な食事、摂食不足

→弛緩性便秘:蠕動運動弱くなり便が送れない

→痙攣性便秘:腸痙攣によって便が送れない

→直腸性便秘:直腸まで便が来ているが、便意がない

②薬剤性便秘:服用による便秘

③器質性便秘:腸の変形、がんなど

④症候性便秘:神経疾患、CVA、パーキンソン病など

個人的には…

特に①の機能性便秘についてが結構深い話だと思っていて…

例えば、こんな大腸奇形(deformity)が見えてきたらどうですか??↓

実際問題、電カルやシステム整備が進んできました。

そのおかげで、外来とか除く入院患者で、

こういう腹部レントゲン(多くは単純xp)等を

多く目にする事もあるのではないでしょうか?

そして実は腹部の重さとかダルさで済んでれば分かりやすいのですが、

腰部の重さを訴える人で、

こういう内臓の由来(deformity、functional)に関係している

症例って実はいてるんじゃないのかな?と個人的に思ってます。

(なぜなら実際、便が出てから腰痛消失した症例を経験した事あります。笑)

(そして、自分も潰瘍性大腸炎なのですが、炎症期には腰痛が生じます。

その時に、便がちゃんと出ると腰痛がかなり良くなったりします。笑)

(他にもkot-3dayとかヨービス、マグミット効いてないとか…

服薬や状態管理に目が向けれますよね)

なので、全く関係無いのではなく、セラピストは機会があれば、

腹部の読影をしてみても良いのではないかと個人的には思っています。

・・・・・腎臓

役割:

尿の生成 血中酸素濃度や血圧調整

場所:

T12〜L3付近

右側の腎臓の方が左腎臓よりも下方に位置する(約1.5cm)

長さ12cm 幅7cm 厚さ3cm

※腎臓は大腰筋の前に位置

(よって左腎臓は上行結腸、右腎臓は下行結腸のレベルに位置)

関連痛:

骨盤周囲〜腰背部(腰痛に似た場所)

(神経支配T10~L1交感神経、迷走神経、S2~4副交感神経)

圧痛点:

T12~L1の横突起間 横突起先端

関連痛↓

圧痛点↓

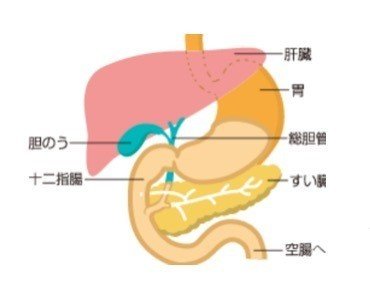

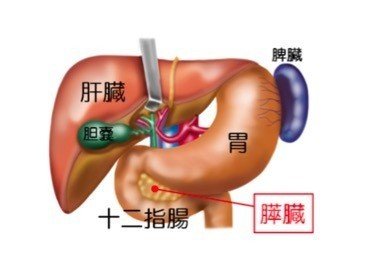

・・・・・肝臓

役割:

三大栄養素の代謝 有害物質解毒 胆汁の合成分泌

場所:

横隔膜の下側、右側 右第6肋間隙〜左第7肋間隙 後面はTh11~12

関連痛:

右頸部〜肩甲帯上背部(支配神経T7〜10大、小内臓神経(交感神経、迷走神経)、肝被膜横隔神経C3~C5)

圧痛点:

右第5-6肋骨間隙、第6-7肋骨間隙

圧痛点↓

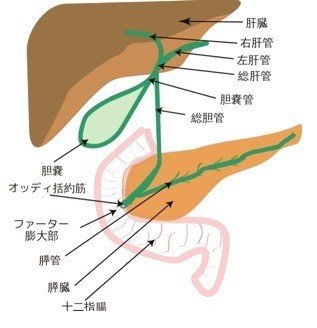

・・・・・胆のう

役割:

胆汁の貯蓄 十二指腸で膵液と中和

場所:

臍と右乳頭の線の中央ほど 肝臓の後下方

関連痛:

胸郭下の右上腹部〜背部

関連痛↓

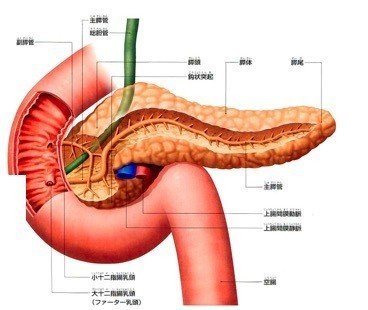

・・・・・膵臓

役割:

三大栄養素の消化 血糖値調整

場所:

L1~L3の高さで長さ14~18cm 重さ70~80g

腹腔後壁(背中側)胃の裏にある。(膵頭は膵尾より低い位置にある)

オッティ括約筋から45°角度上方(身体の中央側)

関連痛:

みぞおちよりもやや左側(神経支配、迷走神経とTh5~T11までの交感神経)

圧痛点:

T7-T8の横突起付近

※イメージ付きやすい様に3枚並べました。笑

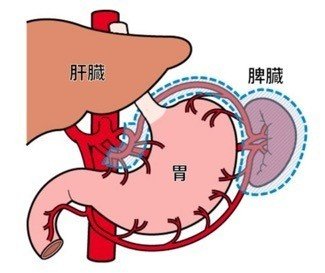

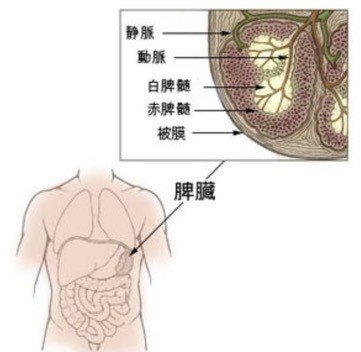

・・・・・脾臓

役割:

免疫、造血(と破血)

場所:

胃の後方にある(胃の大湾より後方)。こぶしぐらいの大きさ。

Th9~11の高さで横隔膜と腎臓と同じ深層

関連痛:

みぞおち、左肩

圧痛点:

下腹部(小腸よりも下)

関連痛↓

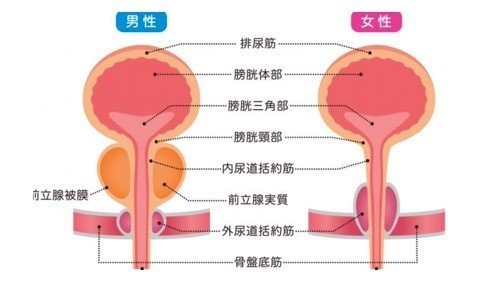

・・・・・膀胱

役割:

蓄尿

場所:

恥骨結合の真裏

関連痛:

膀胱直上~下腹部、仙骨部

圧痛点:

坐骨結節や大腿内側(鼠蹊部、付け根)

関連痛↓

圧痛点↓

ここで豆知識です!

膀胱の拡張(残尿量)を評価したことありますか??

下腹部が張ってしんどいと言う訴えを、

前立腺肥大を持ってる方は特に聞くことが多いのでは無いでしょうか?

そういう場合に『聴診器』を使うことをお勧めします。

方法としては、

恥骨に聴診器を置き、膀胱を下方から上方へ打診していきます。

膀胱の中は水+空気を含みますから、もちろん音が『伝導』します。

つまり、膀胱領域から外れる時に、この音の『伝導』が『消失』します。

要は、消失した所が『膀胱の最上部の境界線』と言うことになります。

恥骨〜境界線までの距離(cm)を計測すると…

5cm:膀胱容量25ml 6cm:膀胱容量111ml

7cm:膀胱容量228ml 8cm:膀胱容量324ml

9cm:膀胱容量328ml 10cm:膀胱容量674ml

11cm:膀胱容量819ml 12cm:膀胱容量850ml

と言う様に尿量の予測計算ができます。

尿意を感じるのは約200mlほどと言われていますから、

恥骨から約7cm離れていれば、それは対応を施す合図になります。

これらは、後述する

『auscultatory percussion』(タイトルが※印の休憩タイトル)

で詳しく出てきますので、お楽しみに^ ^!

BASICまとめ(内臓の位置関係はなぜ大事なのか?)

理由は検査前の情報を洗いだす為です。

すなわち『検査前確率(Pre-test probability)』の妥当性を判断をする為です。

もっと簡単にいうと『本当に〇〇なのか?』を問う為ですね!

よって、それら情報を統合する為には、

まずは前提として、

場所や機能(関連部位)で判断していく事も重要かつ大事な事ですよね!↓

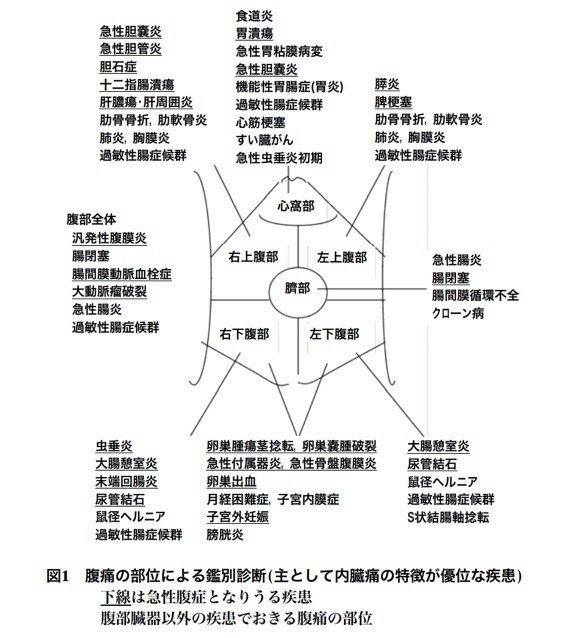

上記の様に腹部を分割した時に、

問題を想起できるか?はかなり重要ですよね!

要は受傷起点等から現状の観察、確認を行い、情報統合から解釈を行うのが重要ですよね!

そこを基礎として、次に関連痛の要因を確認する必要が出てきます!

↑(なので前項では口うるさいぐらいにこの画像が出てきました。笑)

(それぐらい、イメージできるか?は重要です!)

よって、まずは今回、

『Differential Diagnosisの内臓関連痛編~basic~』

というテーマ全体像をお送りさせて頂きました。

書いてる自分でいうのもおかしいですが

『Differential Diagnosis』『鑑別評価』

楽しく無いですか??笑

でも、この観点があれば、目の前の命を救える時もあるのかも知れません。

なので、この勉強は比較的コスパ良いんですよね。

ただ、日本であまり勉強してる人いません。笑

というか、見かけません。笑

なぜなら、病院やクリニックという『箱』や『組織』で、

誰かがその鑑別する『責任』を負ってくれているからです。

ただ、何らかのエラーでその『責任』が自分に回ってくるのかも知れません。

事実、僕はありました。そして何度もです。

僕の場合、すぐに相談できる環境だったので良いのですが、

これ僕達が気づかなければ患者さんやクライアントはどうなるのでしょうか??

こんな言葉を聞いたことがあります。

『To error is human, to forgive divine. 』

『過ちは人の常、それを許すは神の業』

------イギリスの文人/Alexander Pope-----

過ちは誰にでもあります。

『頑張ったが失敗した』は誰でもあります。

だけど、『何も分からない』『そもそも知らない』は話が違います。

『予期できるリスクに対して準備するのがプロ』

だと、自分は思うからです。

だから今回の『Differential Diagnosis』『鑑別評価』は

勉強のコスパがかなり良いのですね!^ ^

それでは、『Differential Diagnosis〜内臓basic〜』はここまでです!!

続いては、臨床に即した知識や考察をまとめた…

『Differential Diagnosis〜内臓Advance〜』

をお送りしていきます!!

この『Differential Diagnosis〜内臓Advance〜』では、

具体的な検査や問診、評価の仕方から始まり、

様々なエビデンスを基に、病態解釈〜鑑別の方法をお伝えしていきます。

特に、エビデンスの部分に関しては、国内のコメディカル養成校ではまず習いません。

そして、国内ではその様な参考書や教科書もありません。

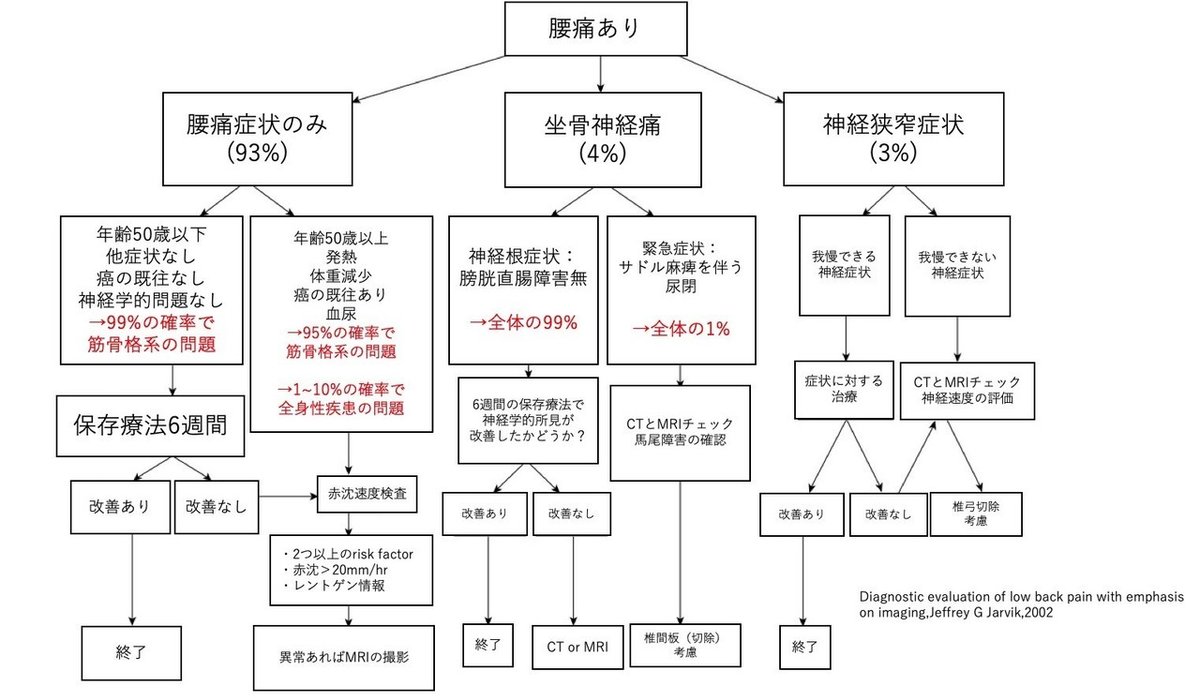

例えば、かなりの確率で臨床上、出会うであろう『腰痛』に関して、

どれだけ内臓関連やred fragに関する『エビデンス』を習いましたか?

内臓以外に考えるべき所見、エビデンスはいかがでしょう…?

・脊椎圧迫骨折の危険因子の予測はどうしますか?

・離床に必要な深部静脈血栓(DVT)の危険因子の予測はどうしますか?

・脊椎疾患と非脊椎疾患、骨盤疾患等はどう鑑別するか?

この辺りも内臓の知識と同様に付随してお伝えしていきます!

しっかりと臨床解釈を行い、適切な行動決定を行える様に…

一緒に勉強していきましょう!!

それでは!!お待たせしました!!

『Differential Diagnosis〜内臓Advance〜』

開幕です!!

ここから先は

¥ 2,980

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?