【完全解説】地方公務員機械職の仕事内容【技術職】

こんにちは。まさとです。

大手メーカーから地方公務員に転職し、現役公務員として5年以上働いています。

今回は地方公務員機械職の仕事内容について書いていきます。

公務員機械職の情報がネット上で得られない

私は公務員試験を受ける前に機械職の具体的な仕事内容について調べることができずに苦労しました。

このnote にたどり着いたということは、

・民間か公務員で悩んでいる

・就職や転職で公務員の機械職を検討しているけど、どんな仕事内容か分からない

・ネットの情報は抽象的なものばかりで、具体的なイメージがつかめない

といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

私も同じ状況でした。そして、公務員として働く中で、昔の自分と同じ悩みを持ち、進路を決めかねている人の力になれるかもしれないと思うようになりました。

そこでこの記事は、

・公務員技術職を目指しているが具体的な仕事内容がイメージできない方

・工学系の子供が公務員を目指すにあたってアドバイスに困っている保護者

・学生の進路相談に際し技術系公務員の仕事内容について知りたい先生

に向けて、私の知識を総動員して書き下しました。

この記事を読んで分かること

有料部分では、機械職公務員として5年以上働いている私が、実際の仕事内容について解説します。

初歩的なことから解説するのでボリュームは多いですが、実際に行う業務内容がクリアにイメージできるようになります。

また、単に仕事の内容を羅列するのではなく、その仕事の意義や目的を交えながら説明します。

これにより、エントリーシートや面接で志望動機を聞かれた時にクリティカルな回答ができるようになります。

さらに、

・機械職がどういった部署に配属されるか

・公務員の機械職に求められる資質

・民間企業の工事と公共工事の違い

にも言及しているので、自分と就職先のミスマッチの回避につながります。

価格は外食1回程度です。進路に悩んでいるのなら外食を1回減らしてこの noteを読んでみてください。迷っている道の先がハッキリと見え、後悔のない選択につながります。

公共工事の目的は住民の快適な生活の維持

公共工事は、住民の快適で安定した生活の維持を目的としています。イメージしやすいものだと道路工事がありますね。住民の快適な生活のため、新しい道路を作ったり、傷んだ道路を補修したりする必要があります。

工事の対象は他にも、橋、ダム、学校、公園、庁舎、上下水道、浄水場、下水処理場、ごみ処理場、公設市場など多岐にわたります。

どの部署に配属されるかによってどんな工事を担当するかが変わりますが、機械職はほとんどの場合、

浄水場、下水処理場、ごみ処理場のどこかの配属となります。

配属された先では、今年度やるべき工事がすでに決まっています(前年度の10月頃に決めて予算を組んでいるため)。

そこで上司から割り振られた工事をこなしていくことが機械職の仕事となります。

民間企業の工事と公共工事の違いは入札の有無

工事をこなすと言っても、機械技師本人が作業者となって手を動かすわけではありません。工事の内容を発注資料にまとめて業者に依頼することになります。

仮にあなたが民間企業の現場設備の責任者だったとしましょう。そして担当する機器の耐用年数が近づいてきて、更新工事をするように上司から命令されました。

今使っている機器はA社製のもので、更新工事もA社に頼めば安く高品質でやってくれることをあなたは知っています。

その場合、誰もがA社に工事依頼を出しますよね。これは何も悪いことではありませんし、当然部外者から怒られることもありません。

しかし、公共工事でこれをやるとNGです。なぜなら癒着の温床となってしまうからです。

ここで言う癒着とは、公務員が企業に対して特別な便宜を図ることで、金銭的なインセンティブを受けとることを指しています。

この癒着を防ぐために入札が行われます。入札とは"競り"のようなもので、公共工事の受注者候補を複数集めて、一番安い工事価格を提示した業者に工事を頼むという仕組みです。

しかし、これでもまだ不十分です。入札に参加した各社が

A社「本当はこの工事 5,000万円でできるけど、みんな1億円くらいで入札して浮いたお金を山分けしませんか?」

BCDE社「OK」

こうなってしまうからですね。これか談合です。そこで、予定価格というものが必要になってきます。

予定価格とは受注額の目安となる金額のこと

予定価格とは、公共工事の受注額の目安となる金額で、『これくらいの金額があればできるはずだよね』という金額のことです。

この予定価格の算定が機械職の重要な仕事になります。この価格を上回ったり、大きく下回ったりした入札者は工事を受注できないような仕組みになっています。

では、どうやって予定価格を設定するのでしょうか。

実は、その工事にかかるであろう費用を網羅的に積み上げていくという非常に泥臭い作業によって算出します。これを積算(せきさん)と言います。

ポンプの更新工事を例にとって具体的に考えていきましょう。

あなたは浄水場の機械技師なりました。そこではポンプの調子が悪く、今のポンプを撤去して同じ能力の新しいポンプを設置することになりました。

さて、この工事にかかる金額を積み上げていきましょう。

・材料費

ポンプそのものや、電線、設置に使う金具など、ありとあらゆる数量を拾い出して積み上げていきます。

・労務費

機器の撤去や設置に工賃がかかります。

・損料

作業には工具が必要ですが、工具は使用するたびに少しずつ損耗していきます。これも相当する金額を算入します。

・輸送費

浄水場で使うようなポンプは大きくて重いので、輸送費もそれなりにかかります。

・処分費

施工が終わったら、廃棄物の処分費がかかります。

・試運転調整費

試運転にも人件費がかかります。

・印刷製本費

工事が完成したら役所に完成図書や電子データを提出するので、その費用も必要です。

・共通仮設費

もし工事が長期にわたる場合、現場に作業者用のプレハブ小屋や仮設トイレが必要です。これを共通仮設費といいます。

・一般管理費

受注した会社が存続するためには、作業者に払う人件費以外にも総務や経理、営業職員の人件費が必要です。さらに、通信費、社用車の維持費、事務所の固定資産税などにもお金が必要です。これらをまとめて一般管理費といいます。

こういった細々とした項目をひとつひとつ積み上げて、予定価格が出来上がります。

面倒だと思いますよね?お察しの通り、非常に面倒です。

私は、100円単位の積み上げをするか否かで1日議論したこともあります。

一方で、多くの場合過去に類似工事があるので、想像するほど大変ではないでしょう。

こういう細かい数字の作業に耐性が有るか、自分の心に聞いてみると後悔する可能性を減らせます。

私が入庁した2018年頃はそこそこデジタル化が進んでおり、必要な項目さえ分かればシステム上で工賃や材料費が出てきました。

また、ある程度条件を入れれば自動的に予定価格が算出されます。しかし昔はことあるごとに分厚い本を開いて調べていたそうです…。

大きな自治体や予算に余裕がある自治体はシステムを導入しているでしょうが、そうでない自治体は古い体制を維持しているかもしれません。

受験先を選ぶ時の参考にしてみるといいでしょう。

工事の土台となる設計書

設計の概念が分かったところで、設計書の具体的な内容について見ていきましょう。

工事の目的や機械の仕様、各作業や材料にかかる金額、その他様々な事を書き記してまとめたものを設計書と言い、いくつかのセクションで構成されます。

設計書はすべての工事において土台になるので、様々な可能性を考慮してしっかり作りこむ必要があります。

また、入札に参加する業者が入札金額を決めるために、工事の内容を詳細に知る必要があるので、設計書は金額などを伏せて入札参加者に公開されます。

以上のことから工事の設計書をつくることは機械技師の重要な仕事になります。

それでは設計書の構成を見ていきましょう。

設計書の構成要素① 発注図面

まずCADを用いて図面を描き、現場の平面図、機器の詳細図、どういった工事をしたいのか、どういった材料を使いたいのか、どういった寸法に仕上げたいのかなど、ありとあらゆる情報を記入します。

よって、機械職に限らず公務員の技術職には CAD の読み描きの能力が求められます。なお、3DCADを使うことはまずありません。

なんのCADソフトを使っているかはその自治体次第なので入庁してから慣れていく形で構いませんが、苦手意識があるなら克服しておいた方がいいでしょう。ちなみに私の勤務先ではAutoCAD を使っています。

設計書の構成要素② 仕様書

仕様書では、

・この工事は何を目的としているのか

・機器の要求仕様はどういったものか

・どういった制約条件のもと行うのか

・工事前、工事中、工事後に必要な提出書類

・廃棄物の処分方法

などなど、事前に決めておかないとトラブルになりかねない事柄を仕様書であらかじめ縛っておきます。

多くの場合、過去の類似工事の仕様書を真似して必要な部分をアレンジして作ります。Wordで作られることが多いですね。

設計書の構成要素③ 数量計算書

この工事で何をどれくらい使うのか、どの作業をどれくらい行うのかをすべて積み上げ、表に記入したものが数量計算書です。

工事価格の説明の際、ポンプの更新工事を例にとって必要な作業や材料を積み上げましたね。あれをExcelで表にし、数字を入れていきます。

この数量計算書が工事価格を設定するうえでの土台になります。

正確な数量計算書を作成するため、設計時には何度も現場に足を運んで測量をすることになるでしょう。

設計書の構成要素④ 単価根拠資料

数量計算書に載せた項目に材料単価や労務単価をかけることで各項目の小計金額を出します。

さらに、その単価をどこから参照してきたのかを根拠資料として設計書にとじこみます。設計書の信頼性を担保するためですね。

一般的な配管や電線等の材料は物価を調査する機関が発行している単価本という本から捨います。

しかし、汎用的でない機器や特注で作るようなものは単価本には載ってないので、複数社に見積もりを取って平均値を単価にしたりします。

設計書の構成要素⑤ 法令根拠資料

法令根拠資料は、材料や工法、強度、容量など様々な事柄においてなぜそれを選んだのかを明確にするために添付します。

分野ごとに「OOに関する省令」や、「△△指針」などが出ているので、該当部分をコピーして設計書にとじこむことで「これに従いました」とアピールしておくのですね。

国から補助金を受けて行うような工事だと厳格な設計と施工を求められ、工事完成後に外部機関から監査を受けたりします。

よって、法令根拠資料の添付には監査の時にしっかり説明できるようにするためといった意味合いもあります。

余談ですが、法令根拠資料の添付は自治体によって、さらに自治体内でも部署によって必要だったりいらなかったりします。

設計書の構成要素⑥ 工事概要書

仕様書や数量計算書でまとめたものをさらに総括したものが工事概要書です。

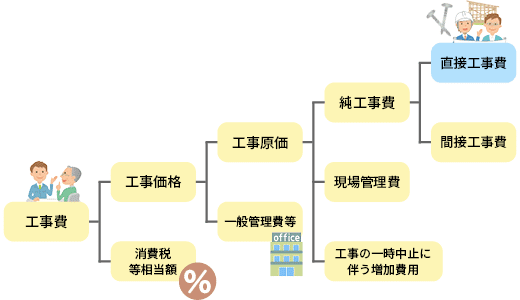

数量計算書に単価をかけると直接工事費と呼ばれる金額が出てきます。その直接工事費に様々な諸経費をかけていくと、工事費が算出されます。この工事費が、私がこの note で言っている工事価格に消費税をかけたものです。

一例ですが、直接工事費が工事費になる過程が下の図にまとめてあります。ややこしいので、これは実際に働き始めてから覚えればいいことですね。

設計した工事の発注

ここまでの説明を何度も読み返すことで、工事の設計についてはある程度イメージできると思います。一度で覚えるのは無理なので、必要に応じて読み返してください。

続いて、設計された工事の発注について説明をしていきます。

・・・とは言うものの、工事の発注業務は機械技師本人はやりません。契約関係を管理する部署にまかせるケースがほとんどです。

流れとしては

①契約担当部署が設計書の審査をする

②設計書に問題がなければ公示をする

③入札の締切日がきたら、適正範囲内で一番安い業者が落札する

④業者と役所が契約書を取り交わす

ということが行われます。

公務員の機械職は工事の監督員として何をするのか

契約書が取り交わされた後は機械技師が監督員となり、工事を進めていきます。

工事完了までの流れを説明していきます。

① キックオフミーティング

まずは監督員(機械技師)、受注者側の担当者、必要に応じてその他関係者が介して、工事の全体像やスケジュールについて打ち合わせを行います。この時に名刺交換などもします。

②現場説明

実際に現場に行き、業者に工事内容の詳細を伝えます。現場ならではの制約条件や、車両の動線など、確認するべきことは多いです。

現場説明はキックオフミーティングの流れで同日にやれば効率的ですね。私はそうしています。

③ 材料検査

使用する資材や材料が現場に到着した時に、それが発注仕様に合致しているかを確認するため立会検査を行います。型番や寸法などを確認し、証明として写真を撮ったりします。

④ 施工状況確認

指定した工法で施工されているか、安全基準を満たしているかなど、さまざまなことを現地で確認します。特に、施工中しか露出せずに完了後確認することができなくなるような部位は写真を撮るなどして記録に残します。

⑤進捗状況ミーティング

進捗状況を共有するため、必要に応じてミーティングを行います。公共工事には工期が決められていますので、遅れが無いか定期的にチェックします。

⑥ 実負荷試験

施工が完了したら、その機器が要求仕様通りの動きをしているのか実際に負荷をかけて試験を行います。この時、定量的に測れる項目は試験器の値を写真に撮るなどして記録に残します。

⑦ 完成書類確認

施工がすべて終わったら、受注者が完成書類を作成し提出してきます。

中身は完成図面、機器取扱説明書、使用した材料の総括表、試験記録、廃棄物処分の証拠書類、工事写真帳など多岐にわたります。

監督員である機械技師は、これらが過不足なくそろえられているか、誤字脱字は無いか、各種数字が発注書類と合致しているかなどを細かくチェックします。

非常に地味で根気のいる作業ですが、監督員が退職した後も公文書として長く保管されるので、ここは気合を入れてチェックをする必要があります。

余談ですが、工事写真は後から撮り忘れが発覚しても手遅れであることが多いです。業者さんが、施工開始前から完成書類の体裁をイメージして写真をそろえてくれると非常に楽ですね。

⑧ 完成検査

完成書類の確認作業が終わったら、検査部署の職員に依頼して完成検査を受けます。これによって、第三者の視点から工事が適正に行われているかを確認します。

ここで検査員に現場や書類を確認してもらい、修正指示があれば受注者に修正を指示します。

⑨ 支払い

これらが済むとようやく工事代金の支払いが行われます。なお、支払い手続きは契約関係の部署が行いますので、機械技師は基本的に関与しません。

工期が長い工事だったり、工事金額が大きかったりする場合、前金を払ったり工期の途中で一部払ったりします。

お疲れ様でした。これが公共工事の一連の流れになります。

こういった工事を年に数件割り振られ、時には複数の工事を並行しながら完遂を目指します。

産業のように何かを生み出すタイプの仕事ではないですが、適正な公共工事が行われるためにはなくてはならない仕事だと思います。

この仕事が無いと不正が横行してしまいますからね。これは人間が人間である以上仕方のないことです。

インフラ設備の工事であるゆえ、受け持つ工事によっては深夜の立会いがあったりします。しかし、市民の生活を下支えする一助になっている実感はあるので、それなりにやりがいはあります。

要領がいい人は上手にスケジュール調整をしてわざと暇な期間を作り、閑散期に10 連休を取って格安で海外旅行をしたりしていますね。

公務員の機械職に求められる資質5選

経験をふまえ、私が公務員機械職に求められると思う能力・資質は以下の5点です。

・スケジュール管理能力

・業者とのコミュニケーション能力

・基礎的なExcelとWordのスキル

・2次元CADの読み描きができること

・地味で緻密な作業への適性

あくまで公務員機械職に求められる資質であって、目指す人が備えていなくてはならない資質ではありません。

全て兼ね備えてなくても大丈夫ですし、業務を通じて鍛えられる部分も大いにあります。しかし、これらのほとんどに苦手意識がある場合は、いったん立ち止まって別の職種を考えてみてもいいかもしれませんね。

注意事項

最後に注意事項です。

今回は最も従事する可能性の高い「公共工事の設計業務」について説明しましたが、公務員に受かったからと言って必ずこの業務をするとは断言できません。

自治体によっては、設備の運転や整備を公務員自らやることはあり得ます。私も、設計業務のかたわらそういった業務を手伝ったりしています。

こればかりは人事や職場の方針、その時の人員配置によって変わるので、誰にも保証できないのです。しかし、これは民間企業に行っても同じことですね。

どうしても気になる場合は、申し込み前に受験先に問い合わせてみたり、どうにかして内部の方にコンタクトを取るということになるでしょう。

さいごに

ここまで読んでいただきありがとうございました。

このnoteが進路の選択において判断材料のひとつになれば幸いです。

分かりにくいことや質問事項があれば twitter にてお問い合わせください。できる限り対応致します。